Francesco Teruggi

Scrittore e giornalista pubblicista. Direttore delle collane "Malachite" e "Topazio" presso Giuliano Ladolfi Editore. Autore del saggio divulgativo "Il Graal e La Dea" (2012), del travel book "Deen Thaang - Il viaggiatore" (2014), co-autore del saggio "Mai Vivi Mai Morti" (2015), autore del saggio "La Testa e la Spada. Studi sull'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni" (2017), co-autore del saggio storico "Il Filo del Cielo" (2019) pubblicato in edizione italiana e in edizione francese. Presidente dell'Associazione Culturale TRIASUNT. Responsabile Culturale S.O.G.IT. Verbania (Opera di Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia).

Il Graal e La Dea su ECORISVEGLIO 11 Marzo 2015

Il lupo, l'airone e una "gran puzza di zolfo"

Lo condannarono con l'accusa di “luteranesimo” non perché fosse seguace dell'ostinato riformista teutonico, ma poiché non sapevano cosa imputargli. C'era qualcosa nelle sue opere, nella sua pittura, che inquietava i benpensanti e “puzzava di zolfo”. Era di certo “non-cristiano”, su questo non c'erano dubbi. Così gli inquisitori di Milano lo raggiunsero nel 1561, lo indussero a confessare, lo processarono e gli inflissero adeguata punizione.

Non fu messo al rogo, Giacomo da Cardone di Montecrestese, abile pittore. Aveva fatto ammenda. Non era una strega né un predicatore eretico, era soltanto non-cristiano, ammorbato dal seme peccaminoso del dubbio. Ah, quale terribile e demoniaca infermità! Lo giudicarono malato di peste nell'anima, con il cuore rosicchiato dai topi, servitori del diavolo e portatori del bubbone. Solo San Rocco avrebbe potuto salvarlo da quella pestilenza spirituale. Gli ordinarono di dipingerlo affinché fosse salvo e gli cucirono addosso una croce per esorcismo perpetuo.

Infine lo rimandarono a casa, nella piccola frazione sopra Roldo. Riabbracciata la moglie e i figli, scampato a pericoli peggiori, ma con il marchio dell'infamia addosso, Giacomo si fece costruire una nuova casa, più confortevole e vi si nascose. Temeva la riprovazione dei concittadini e gli attacchi dei suoi detrattori ed avversari. Ma l'ingiustizia proprio non gli andava giù. Così, tra le mura domestiche, si lasciò andare al più libero sfogo, affrescando i muri interni con ciò che, con forza ancor maggiore, serbava nel cuore.

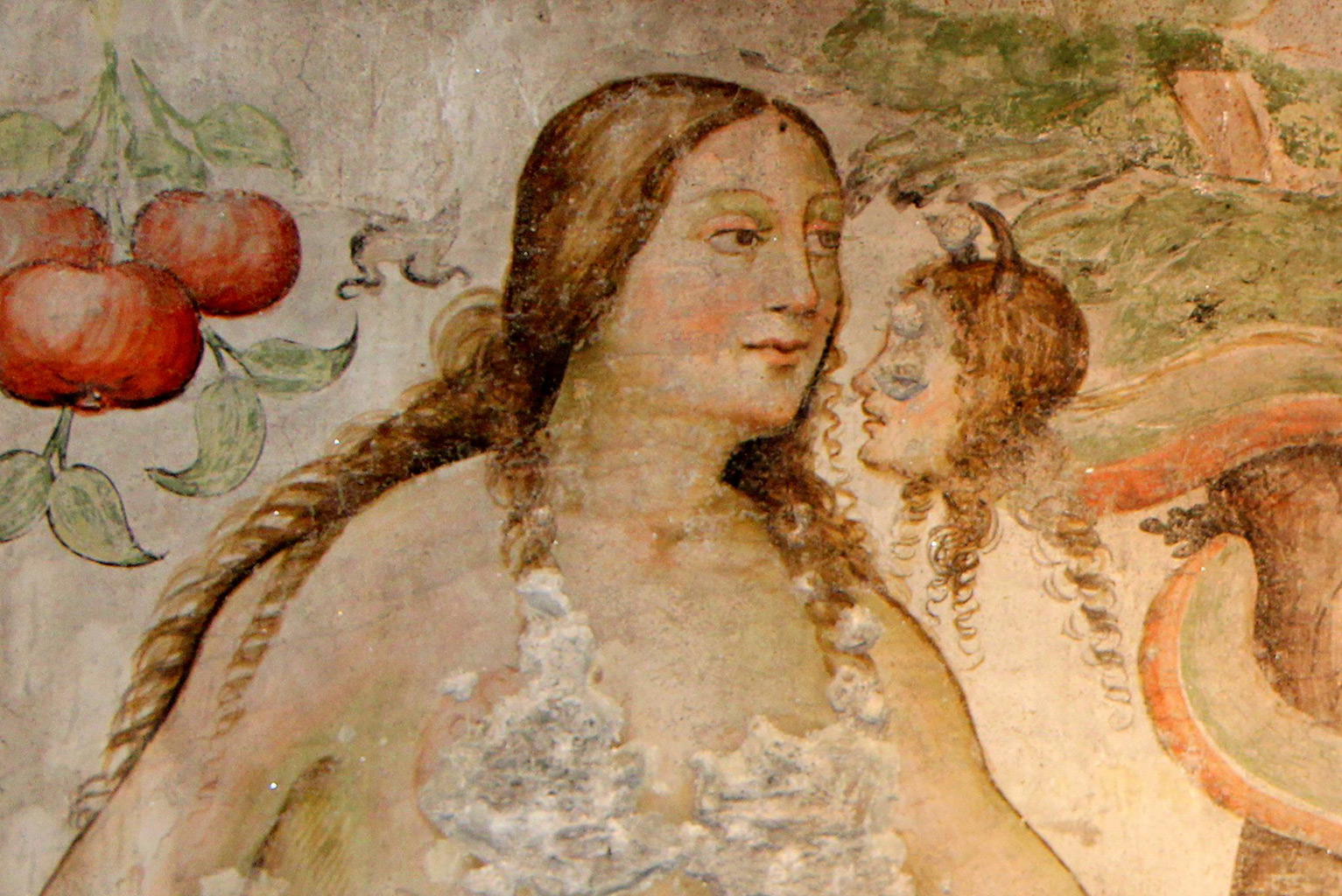

Le “grottesche” che corrono lungo i muri della casa di Giacomo di Cardone, popolate di teste urlanti, serpi, figure dionisiache e vegetali sinuosi come serpi, sono il sipario, l'apparenza che cattura l'occhio e distoglie l'attenzione. Nulla invece direbbe il dipinto che domina tutto, la “Predicazione di San Giovanni” il cui unico elemento insolito, di “disturbo”, è proprio il Battista, ritratto di fronte mentre guarda, muto e scoraggiato, appeso al bastone, l'osservatore, sperando che si accorga che nulla è ciò che sembra.

Ad una prima occhiata, ciò che si vede è la chiara denuncia del pittore che si immedesima nel santo “decapitato”. Alla sua destra, dietro di lui, quelli che dovrebbero ascoltarlo invece gli parlano alle spalle, condannandolo... come le parole del Battista giunte alle orecchie di Salomé avevano causato la sua decapitazione, così i “sussurri”, le “voci”, i “pettegolezzi” sul conto di Giacomo all'Inquisizione, gli avevano “tagliato la testa”, l'avevano privato del suo “pensiero”.

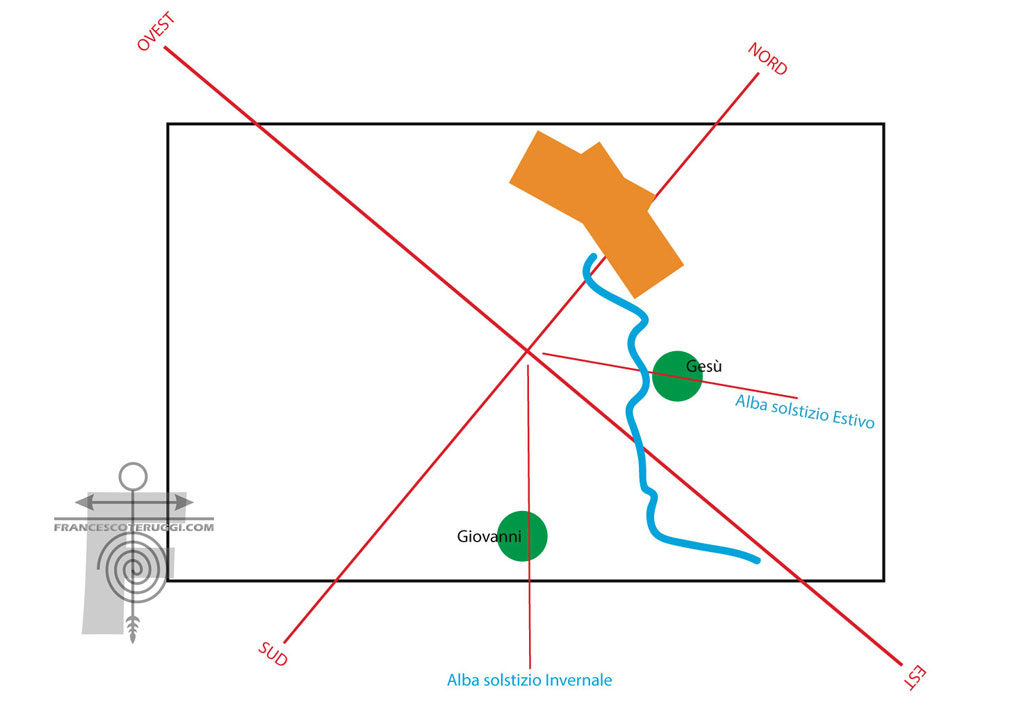

Ma, un giorno, giustizia sarebbe stata fatta sul suo conto. Nel dipinto il Gesù in lontananza, venuto quale “sole di giustizia” dopo Giovanni, è il riscatto sperato alle spalle (dopo la morte) del Battista-di Cardone. Il paesaggio in cui la scena si svolge, del resto, non è affatto il deserto giudaico, bensì i dintorni di Montecrestese e precisamente le balze immediatamente a sud della casa del pittore, nella frazione omonima.

Certo, era un vezzo di molti pittori quello di inserire episodi biblici ed evangelici nei paesaggi del loro tempo ma, in questo caso, così reale, pare proprio che l'intenzione del pittore fosse quella di accentuare e sottolineare il suo identificarsi con il “battezzatore”.

Non è, non può esserlo, casuale neppure la collocazione dei personaggi nell'ambientazione. Le ombre corte raccontano che è una giornata di sole, verso l'ora di mezzogiorno, l'ora del “sol invictus” che si eleva al di sopra di tutto. Trovato il sud, si trova il nord, l'est, l'ovest. Gesù “proviene” da Nord est, Giovanni si trova a sud est. Sono le posizioni in cui sorge il sole ai solstizi. Eresia! Paganesimo! Non è forse l'Est, l'Equinozio, o a volte il Nord, l'unica direzione astronomica ammessa dalla cristianità?

Giacomo dipinse i “due leoni” alchemici, le due “porte”, quella “degli uomini” e quella “degli dei”, il ritmo di distruzione-creazione nascosto nel “solve-et-coagula”. Sono qui invertiti, ma non senza ragione. Gesù, solstizio invernale, “proviene” da nord-est, dal solstizio estivo, poiché è Giovanni a “illuminare” il suo futuro cammino. E viceversa.

Forse, nel frequentare Milano e i grandi pittori dell'epoca, di Cardone aveva cominciato a intuire una verità nuova, la stessa che nascose in ogni opera di casa sua. C'é un “graffito” su legno, non lontano dalla “Predicazione”, in cui riprodusse una favola antica, di Esopo e poi di Fedro: “Il lupo e l'Airone”.

«Un lupo aveva ingoiato un osso e andava attorno per trovare qualcuno che lo liberasse. S’imbatté in un airone, e lo pregò di estrargli l’osso dietro compenso. Quello cacciò la testa nella gola del lupo, tirò fuori l’osso e poi reclamò l’onorario pattuito. Ma il lupo gli disse: "Caro mio, non sei contento d’aver tirato fuori intera la testa dalla bocca del lupo? E osi ancora chiedere un compenso?". La favola mostra che il più gran compenso che si possa ottenere dai servizi resi a un malvagio è quello di non essere ricambiato con un sopruso» (Esopo, CCXXIV; Fedro, I, 8).

È di nuovo un'accusa: lui che si era prestato a decorare chiese e cappelle cristiane, tra le fauci dei “cristiani” quasi ci aveva lasciato la testa...

Ma l'airone, a ben guardarlo, non è un airone! Il collo è sinuoso come quello di un cigno, la testa pare quella di una cicogna, solo il corpo è simile a un airone. È una chimera... una fenice, simbolo dell'astro solare. Il lupo, altrettanto, cavalcatura delle streghe e degli stregoni in volo verso il sabba, il lupo che ulula alla luna, è un animale delle tenebre. Giacomo ha forse rappresentato il sole mentre viene “ingoiato” dalle tenebre, il sole alchemico che muore e si rigenera?

Di nuovo l'ambientazione, che pur si richiama alle campagne di Montecrestese, nasconde una “risposta”. Non ha nulla a che vedere con la favola rappresentata né con altre simili. Ma è il luogo perfetto di un certo mito greco, la storia di Leda, sedotta da Zeus trasformatosi in cigno. Così la immortalavano all'epoca. Leonardo ne aveva da poco fatto un meraviglioso dipinto, andato perso ma di cui si conservano copie e interpretazioni. La somiglianza strutturale tra i due paesaggi forse è più che una semplice suggestione.

Leda partorì due uova... come la fenice che rinasce uovo dalle sue stesse ceneri. L'esoterismo islamico la chiama “kibrit ahmar”, “zolfo rosso”. La sua esistenza è leggendaria. Pare si trovi vicino all'Ovest, in prossimità del mare. Essenza rara, simboleggia l'uomo che “non ha pari”.

Tale è l'uomo che primeggia in sapienza. Ma se la sua sapienza è ammorbata dall'orgoglio e dall'egoismo, comincia a puzzare, come lo zolfo giallo che sale dalle profondità infernali.

Nessuna altra sapienza poteva essere profumata per un inquisitore, se non quella di Santa Madre chiesa. Le altre non erano che “puzze” diaboliche...

BIBLIOGRAFIA:

Gian Franco Bianchetti, Il pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1988

Tullio Bertamini, Le disavventure del pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1991

Aemilius Chambry (recensuit ), Aesopi fabulae, II voll. Paris, 1925-1927

G. S. Schwabe, Phaedri Augusti liberti Fabulae Aesopiae libri V, 2 voll., Brunsvigiae, 1806

Jean Chevalier e Alain Geerbrant, Dizionario dei simboli, Parigi, 1969

Erich Fromm, Il linguaggio dimenticato, New York, 1951

Robert Graves, I miti greci, 2 voll., 1963

Martin Theodoor Houtsma, Encyclopédie de l’Islam, Parigi, 1913-1938

Frederic Portal, Des couleurs symbolique, dans l’Antiquité, le Moyen Age et les Temps Moderne, Parigi, 1837

La voce della terra (parte 2)

...segue dalla prima parte...

In ogni territorio c'era almeno un luogo in cui era possibile udire le sibille, i sussurri della Grande Dea. Erano cinque ma era una, racconta il filosofo dei dialoghi. Presso l'omphalos, “ombelico” del mondo, origine dalla quale la vita discende, raccoglievano i discorsi e i pensieri della Dea per l'uomo, pieni di fondamento, di volizione, di sapienza, di giustizia, di tolleranza secondo i luoghi presso i quali essa li pronunciava. Nessuno mise mai in dubbio, confuso tra le voci e le loro ascoltatrici, che le sibille fossero davvero esistite.

Da quell'unica con cinque caratteri, diventarono nei secoli ben dieci, secondo Lucio Terenzio Varrone (I sec. a.C.), che l'aveva sostenuto appoggiandosi alle tradizioni, a Pitagora, a Virgilio, ad Apollodoro e agli altri suoi antichi predecessori greci. Il “reatino” racconta anche che una di queste sibille, la Cumana tanto cara a Roma, aveva messo alla prova già Tarquinio Prisco, offrendogli certi libri in cui erano raccolte tutte le profezie sibilline. Il re ne aveva ottenuti tre soltanto, gli ultimi rimasti, allo stesso prezzo cui la sibilla gliene aveva offerti, prima di bruciarli, nove e poi sei. Erano stati conservati nel tempio Capitolino fino all'83 d.C.

Avrebbero fatto eco a Varrone, tra gli altri, anche Plinio e Strabone, i quali, tuttavia, non riuscirono ad aggiungere elementi determinanti a una storia compromessa fin dall'inizio. Tant'è che già con Tacito non si sarebbe più distinta la realtà dalla leggenda. Secondo il celeberrimo storico, infatti, i libri sarebbero andati persi nel primo dei tre grandi incendi del I secolo a.C. che distrussero il Tempio di Giove sul Capitolium. Solo molti decenni dopo nuove copie dei libri reperite in mezzo mondo sarebbero tornate a Roma. Fu proprio tale racconto ad accendere più tardi le fantasie di Lattanzio, uno dei primi grandi scrittori latini cristianizzati, il quale recuperò il mito sibillino per renderlo prodigiosa anticipazione della venuta del Cristo.

Forse per allettare il paganesimo che andava convertito alla nuova religione, Lattanzio scrisse le sue Istituzioni Divine, affidandole alle sibille e agli scritti raccolti nei loro “libri” che riteneva degni di fede e assolutamente autentici. Ne era talmente convinto che nessuno degli autori successivi l'avrebbe mai messo in dubbio, neppure teologi di fama come Agostino d'Ippona (De Civitate Dei) e Isidoro di Siviglia (Etymologiae) o illustri scrittori medievali come Rabano Mauro, Vincenzo di Beauvais e Jacopo da Varagine. La scomparsa definitiva dei libri, distrutti all'inizio del V secolo, avrebbe fatto il resto, consegnando a Lattanzio il primato di essere l'ultimo a serbarne memoria scritta.

Le sibille stesse, dopo di lui, tacquero. L'ultima profezia fu, nel 363 d.C. quella della pizia delfica, Pito, “di non più profetizzare”. Moriva nello stesso anno Flavio Claudio Giuliano, l'apostata, ultimo imperatore romano della vecchia religione. Con lui iniziava l'irresistibile ascesa del Cristianesimo.

Due furono ancora periodi in cui le sibille tornarono a splendere e a vaticinare. Accadde nel XIII secolo, nel pieno delle crociate e della diffusione dell'ordine Templare che sul divino femminile si basava. Poi riemersero dal passato a metà del 1400 per mano – ironia della sorte – di uno di quelli che erano i peggiori nemici delle ultime pizie, le pronipoti di quelle sacerdotesse con l'udito fino che nei tempi passati avevano raccolto le voci delle sibille.

In anticipo su tutti, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio già avevano cominciato timidamente a ritrarle. Ma fu il Discordantiae nonnullae inter SS Hieronymus et Augustinum dell'inquisitore domenicano Filippo Barberi edito ufficialmente nel 1481 sebbene già circolante molti anni prima, a riportare le antiche profetesse alla ribalta.

Il funzionario del Sant'Uffizio nella sua mirabile opera di teologia, disciplina nella quale, a quanto pare, era molto stimato, non solo raccoglie tutto lo scibile su sibille e profeti dell'Antico Testamento, ma addirittura, ne aumenta il numero delle sacerdotesse a 12, inserendo ulteriori figure completamente nuove, Agrippa, Europa e forse anche la Chimica, cui attribuisce ulteriori responsi tratti dalle Scritture.

Come se fosse stata richiamata dall'oblio, poco tempo dopo la voce della sibilla torna a farsi sentire. Nelle Americhe appena riscoperte da Colombo, nel 1531 la pizia Coatlaxopeuth, “colei che schiaccia il serpente”, l'azteca Tonanzin, fa di nuovo udire, dopo millenni, le sue parole e mostra il suo volto scuro sul lontano colle messicano del Tepeyac, a lei sacro.

Poco dopo, la pubblicazione dei primi Libri Sibillini in traduzione (Betuleius Xystus o Sixtus Byrken, Basilea 1545, il cui II libro sembra avere influssi gnostici riconducibili soprattutto al Vangelo degli Ebioniti), proprio nel bel mezzo del Concilio di Trento e mentre l'Inquisizione affila armi e metodi, consacra le sibille antiche quali uniche profetesse ammesse dalla Chiesa, diffondendole fin nelle più remote vallate.

Solo nel 1800 si sarebbe scoperto che i libri sibillini, tanto quelli antichi quanto quelli medievali altro non erano che testi del II secolo a.C. redatti ad Alessandria d'Egitto da autori di cultura giudaica, riscoperti e modificati in epoca protocristiana.

Così mentre le nuove disposizioni della Controriforma si propagano e i i suoi premurosi esecutori, intensificano la loro opera di distruzione, camuffando, modificando, nascondendo e cancellando i ritratti della Madre antica, soprattutto quelli più “sconci” di Vergini Lattanti, la Dea ricompare silenziosamente sotto nuove forme, in attesa di tempi migliori, nei medesimi luoghi e nelle stesse chiese da cui era stata cacciata, nelle città, nelle pianure e nelle più remote valli.

Accade anche nell'alta Ossola, non lontano dal confine svizzero, proprio tra il XV e il XVI secolo dove vengono dipinte all'interno di una chiesa romanica appena ristrutturata, le figure di almeno 28 sibille, insieme ad un grande ciclo di affreschi.

(continua...)

La voce della terra (parte 1)

C'era un tempo in cui uomini e dei camminavano fianco a fianco, un tempo in cui le parole non servivano. Era il tempo di Ilio, dei viaggi di Odisseo e di Enea, il tempo degli eroi e delle imprese. Ma nulla può esistere se è perfetto, la vita richiede vibrante imperfezione per esprimersi. Poco a poco, molti smisero di fidarsi di loro e le idee del cosmo li abbandonarono. Gli dei continuarono a camminare sulla terra, ma l'uomo smise di seguirli, di vederli, di sentirli e piombò nella nostalgia, generatrice di lingue e di idiomi. Solo qualcuno conservava ancora il cuore puro abbastanza da udire quelle voci lontane, isolati e inascoltati profeti le cui orecchie percepivano il sussurro dei non più visibili numi.

Poi, non ve ne furono più. Le voci si fecero tanto lontane e indistinte che, solo appoggiando l'orecchio, opportunamente allenato, nel punto più adatto, si poteva ancora sperare di percepirne i sussurri. Questi luoghi, sparsi fra la Tessaglia e Marpesso, la Persia e Samo, Eritre e la Libia, Tebe e Cartagine erano antri, caverne, cavità aperte verso il cielo come bocche silenti in cui il raro orecchio puro poteva immergersi completamente e ascoltare il canto della dea. Ma presto anche quelle sarebbero rimaste mute.

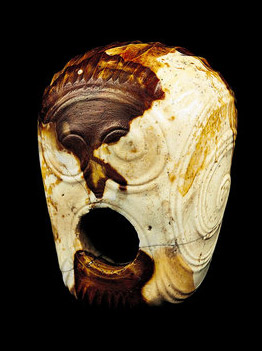

Negli anni 60 il professor George Eogan del'University College di Dublino cominciava a riportare alla luce il meraviglioso tumulo irlandese di Knowth, non lontano da quello ben più famoso di Newgrange, con le sue pietre coperte di spirali. L'ingresso del tumulo era sovrastato da una indecifrabile entità di pietra, in forma di meandri concentrici.

Ma la scoperta più incredibile, nel “corredo funerario” fu quella di una testa di selce, che forse coronava un bastone rituale, con la bocca spalancata a forma di coppella, gli occhi ipnotici uniti in un doppio vortice e spirali – suoni materializzati in due dimensioni - al posto delle orecchie e nella regione occipitale.

Cinquemila anni fa gli dei non erano ancora del tutto muti: la strana figura che custodisce l'accesso alla “tomba”, riconosciuta come civetta, con il suo grido di vita - di rigenerazione e non certo di morte come si crede comunemente - ci racconta che la voce ancora udibile, rappresentata in quel pomolo splendidamente scolpito, era quella della dea antica. La stessa voce che si ascoltava a Knowth, l'avevano sentita le popolazioni preistoriche, i Mesopotamici, gli Egizi, le tribù italiche, i Fenici, i Greci, i Latini e le genti di ogni parte del pianeta. In tutte le più remote regioni del mondo i sussurri della dea erano stati uditi. Qualcuno, per non dimenticarne le parole, le dipinse con pigmenti color ocra sulle pareti delle grotte e delle balme affinché la roccia le custodisse. Così, ancora di recente, un riparo naturale nell'ossolana valle Antigorio, ha svelato i preziosi e antichi pittogrammi (almeno una cinquantina) vergati in epoche remote sulla sua parete scoscesa, che potrebbero essere gli equivalenti grafici della voce della terra, della sua “preghiera” all'uomo.

La confusione tra chi parla e chi ascolta ha portato a riconoscere tante voci diverse, ma già Platone - così scrisse nel Timeo - era certo che tutte le sibille fossero una sola e che questa non fosse altro che la Dea. Allo stesso modo, le rare creature femminili con il cuore leggero al punto di riuscire a udire le voci, finirono per essere scambiate per la voce stessa.

Sacerdotesse, consacrate al loro dono, laggiù nell'ombra luminosa della terra, ascoltavano le parole di potenza e di possibilità per riportarle agli uomini, diventando nell'immaginario il verbo che cercavano di sentire, ultima speranza in un mondo destinato a divenire sordo.

(continua...)

Sibille, profezie e riti antichi... IBIS REDIBIS!

La chiesa-bambino e il passaggio tra i mondi

Ai piedi del colle di Mattarella, detto oggi Calvario, poco a sud di Domodossola, sorge una piccola chiesa e gioiello romanico, dedicata ad un bambino, il martire infante Quirico. Più di cinquanta diverse versioni raccontano la sua morte violenta, insieme a quella della madre Giulitta. Originari di Iconio (Licaonia) fuggono in direzione di Tarso al tempo delle persecuzioni di Diocleziano, ma lungo la strada vengono fatti arrestare dal governatore di Cilicia Alessandro.

La madre viene posta sotto tortura davanti agli occhi del figlio, tenuto sulle ginocchia dal governatore stesso, ma non cede e non abiura. Quirico ad un certo punto, esclama: “Anch'io sono cristiano”, scatenando le ire di Alessandro che lo scaglia sui gradini del tribunale uccidendolo. La madre intanto viene consegnata al boia. Accadeva nel 304-305 d.C. Solo dieci anni più tardi Costantino avrebbe reso il Cristianesimo religione di stato.

![]()

I due martiri sono solitamente inscindibili... a Calice invece è ricordato solo San Quirico. Si può azzardare che l'iniziale dedicazione coinvolgesse entrambi e che, successivamente, uno dei due per qualche motivo sia stato progressivamente dimenticato. Si sa che, a volte, il piccolo martire è stato confuso con l'omonimo milite della Legione Tebea. E se invece la “madre” fosse altrove? C'é forse un'altra chiesa che funge da “madre” così come questa è il “figlio”?

In effetti la risposta è affermativa. Ma non è il Sacro Monte sovrastante. Nelle sue vicinanze, proprio sopra San Quirico, esiste ancora, lontana dagli sguardi dei curiosi, non visitabile, parte del muro perimetrale di un'antichissima chiesa a pianta circolare. Si dice, così riportano le cronache, che fosse dedicata a... Santa Maria.

I suoi ruderi si elevano su un grande masso inciso con coppelle e un “affilatoio”. Quale che sia la loro vera funzione, sono senza dubbio il segno della sacralità continua del luogo, già venerato evidentemente molto prima dell'avvento del Cristianesimo.

Così è anche per San Quirico, nel cui muro meridionale, all'esterno, furono inseriti due conci provenienti da un edificio precedente, su cui sono scolpiti una sorta di maschera in negativo (quella di un dio?) e i profili di tre personaggi, forse sacerdoti.

Ecco dunque le due chiese, figlio e madre. San Quirico si trovava presumibilmente sull'antica strada che dalla piana saliva fino al colle di Mattarella, passando appunto per entrambe le chiese. L'oratorio di Calice doveva perciò essere una specie di “porta” di accesso al monte santo. Circondato da tombe su tre lati, aveva un'entrata e un'uscita sui lati opposti della navata, anziché un unico accesso sul fondo. Doveva essere insomma una sorta di “passaggio” tra mondi, quello umano e quello celeste.

In natura il bambino riconosce la madre, l'adulto finisce per dimenticarsela. Questo sembra il messaggio: se torni “fanciullo” riconoscerai la vera “madre”.

Non può certo mancare, presso la porta del cielo, attraverso la quale solo i “bambini” (i puri di cuore) passano, il nobile guardiano Michele arcangelo. Ad ali aperte in un abbraccio, là dove deve stare, lo troviamo insolitamente ritratto mentre infilza con una lunga lancia non il drago ma un demone nero. Il drago è vicino, sopra di lui, in forma di serpenti, dominati dal noto santo sauroctono locale, l'apollineo San Giulio.

Nella sinistra Michele regge la bilancia con cui sta soppesando un uomo e una donna posati nei due piatti. Sono riconoscibili soprattutto per il loro “atteggiamento” maschile e femminile. Principe delle milizie celesti, guerriero nel senso di “portatore e amministratore di giustizia”, l'arcangelo è la nemesi del demone, il suo opposto in cui sembra quasi specchiarsi. La sua lancia termina con una croce, così come la coda del diavolo termina con una croce verso il basso. Il principe è ritratto mentre affonda l'asta nella bocca satanica dell'avversario, o forse negli occhi, incapaci di discernere il giusto dall'ingiusto.

L'unico vero demone è nella bocca di chi parla, negli occhi di chi guarda.

Riecheggia la leggenda di San Qurico e Giulitta, in cui è un “amministratore di giustizia” incapace, antitetico all'arcangelo, nero come il demone “re” e “governatore” dell'inferno, a condannare il bimbo e la madre.

L'unica corona visibile nella piccola chiesa è però quella che un angelo sta ponendo sul capo di una santa, all'opposto di Michele. Santa Caterina di Alessandria? Santa Giulitta?

Le pupille dei suoi occhi, così disuguali, paiono le due “luci” celesti, il sole e la luna, le due “fonti” di discernimento che illuminano la giustizia. Le decorazioni “a punta di lancia”, a “fleur de lys” della lunga veste si ritiene siano tipiche, per colori e motivi, della casata dei De Rodis, feudatari dell'alta Ossola. E se questa “santa” fosse in realtà un'allegoria della casata, della dinastia, della famiglia De Rodis, provvidenzialmente posta proprio al confine meridionale dei loro territori, presso la “porta” di accesso?

La sua sinistra è curiosamente in posa e posizione simile a quella dell'arcangelo, seppur vuota. I capelli di entrambi sono biondi, lucenti come il sole. Sembra che la casata cerchi in ogni modo di rifarsi a S. Michele, suo protettore ed insieme modello, come se essa stessa fosse un “nuovo” San Michele. La parrocchiale voluta dai De Rodis a Premia, il loro luogo di origine, la loro “madre”, è dedicata all'arcangelo...

Le pupille della donna bionda che evoca la nobile casata sono neri come il demone accecato dal principe delle milizie. Luce e ombra si confondono a San Quirico, opposte e uguali parti di una stessa realtà. Sul muro esterno, proprio in corrispondenza del demone nero, spicca il volto antico di un dio pagano scolpito nella roccia, un Cernunno, dicono, senza corna ma con grandi “orecchie”, che paiono bolle di luce intorno al viso.

In verità il suo nome è Belenos, l'Apollo uccisore dei serpenti celtico, speculare rispetto al demone. Il calendario dei mesi che occupa la parte bassa dell'abside è scandito dalle quattro monofore, posizionate i modo da far entrare il sole proprio nei giorni dell'anno dedicati alla sua maestà.

Belenos... colui che è luminoso, il dio luminoso, luminoso come Dio.

Colui che è come Dio... “Michael”, appunto.

Questo post è pubblicato anche su I VIAGGIATORI IGNORANTI

BIBLIOGRAFIA

Tullio Bertamini, San Quirico di Calice, Oscellana, 1974

Gianfranco Bianchetti, Il Quattrocento lombardo in San Quirico di Calice, Oscellana, 1997

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, R. Laffront, Paris, 1969

Marie Magdalene Davy, Initiation à la symbolique romane, Flammarion, Paris, 1964

Girovagando - Racconti e immagini dal mondo (Gozzano-NO)

Nessuno tocchi la strega!

Un lungo racconto che parte dalle pietre per concludersi nelle carceri novaresi.

Vi racconteremo i dettagli della presenza delle streghe tra il Lago Maggiore e l'Ossola.

Relatori:

Filippo Spadoni ( Coppelle e scivoli sacri )

Francesco Teruggi ( Riti di vita dagli scivoli alle streghe)

Barbara Piana ( la presenza delle streghe in Vallestrona )

Fabio Casalini ( le streghe di Baceno e Croveo: cronologia di una strage )

Francesco Teruggi ( Proprio in Valle Antigorio? i motivi per cui il fenomeno si è diffuso in quella valle )

Fabio Casalini ( La violenta reazione della chiesa tra roghi e carceri )

Riti di vita dagli scivoli alle streghe

Chi ci dice che davvero sui cosiddetti “scivoli” ci si andasse a scivolare? Qualcuno, da schegge di selce, punte di frecce e attrezzi per lo più “litici”, rinvenuti ai piedi o nelle vicinanze di uno “scivolo”, ha dedotto giustamente che l'uomo li frequenta da sempre. Il luogo e la posizione in cui di solito si trovano incute rispetto e suggerisce immancabilmente un qualche uso religioso. Infine le tradizioni, vecchie per altro solo di una manciata di generazioni, secondo cui le donne si sfregavano su un certo sasso sperando di restare incinte, ha fatto il resto. E se invece lo scivolamento non fosse altro che la conseguenza più “moderna” di un uso antico che non sappiamo più riconoscere?

La varietà e quantità di credenze legate alla roccia in effetti ci racconta qualcosa di diverso, restituendoci l'immagine lontana di una sacralità non banale. Sulle pietre ci si distendeva, ci si strusciava, bisognava toccarle oppure appoggiarci una certa parte del corpo, le mani, la schiena, ci si costruiva sopra e le si inglobava negli edifici sacri, si facevano a pezzetti per portarle a casa come souvenir.

Tutti questi usi però, sono accomunati da un fatto ben preciso: la necessità del contatto con la pietra. Non è guardandola o aspettando a distanza, che qualcosa può succedere, è solo toccandola, appoggiandosi, mettendo in relazione il corpo con la roccia: devono diventare una stessa cosa affinché “qualcosa” si sprigioni.

Quanto agli abusati e pretestuosi “riti di fertilità” che vi si svolgevano... ci sono culture e tradizioni di matrice antichissima che sono vive ancora oggi alle quali rivolgerci per comprendere...

Dovremmo ricominciare a capire che che le scene “erotiche” in bella vista sui muri di molti templi indù, non hanno nulla di sensuale. Anzi, non sono neanche quel poco che i nostri occhi pensano di vedere. Non di uomini e di donne si tratta, bensì di divinità, Shiva e Shakti, i quali altro non sono che le forze polarizzate della natura, attrattiva e repulsiva, ascendente e discendente, compressiva ed espansiva. Le cosiddette “posizioni” non sono, altrettanto, un atto “sessuale” ma la rappresentazione su un piano meramente umano del muoversi, dipanarsi e avvicendarsi ritmico e armonico di queste forze e di tutte le loro possibili interazioni dinamiche. Sono immagini dell'esistente che si crea e si mantiene. Non rappresentano movenze fisiche ma moti spirituali, flussi di energia di cui il legame fisico tra uomo e donna non è che un pallido riflesso.

Come le immagini di “erotismo” sacro, così ogni altra forma banalmente ricondotta a non ben definiti “rituale di fertilità” era dunque un “rito di vita”, un rituale di esistenza, un insieme di gesti attraverso i quali la vita viene invocata, adorata, mantenuta, migliorata, chiamata a manifestarsi. La cura, l'effetto taumaturgico è perciò ben altro da una semplice cura, è la vita che torna a scorrere dove non scorreva più, che scivola meglio dove prima c'erano intoppi.

La terra, che sostenta l'uomo e ogni altra creatura, culla e ventre che partorisce l'esistenza è l'ente unico a cui rivolgersi. Le sue manifestazioni visibili, in cui la vitalità adatta all'uomo può esprimersi, sono certe pietre, alcune sorgenti, macchie d'alberi, grotte in cui il cielo può specchiarsi, scendere, intessendo quel rapporto con la sua “sposa” che, appunto, è causa e motore della vita. L'abbiamo sempre saputo. Perfino i santuari “moderni” li abbiamo costruiti sulla roccia, definendoli “fonti di vita”. Sono i santuari stessi ad essere sorgenti di vitalità o le pietre su cui sorgono?

I ricordi più vividi si sono probabilmente conservati soprattutto nelle valli, specie quelle meno frequentate e negli alpeggi, dove la modernità portata dal cristianesimo tardò maggiormente a insediarsi. Sarebbe troppo facile sostenere che esisteva una vera e propria religione primitiva ancora praticata quando l'Inquisizione cominciò a interessarsi alle cosiddette streghe. Ma è indubbio che la tradizione popolare e i racconti estorti alle presunte malefiche sono intrisi proprio di ricordi di quell'antica gnosi che aveva prodotto millenni prima i massi coppellati e gli “scivoli”. Con le persecuzione alle streghe, probabilmente, scomparvero dal sapere popolare gli ultimi scintillii di quel rapporto filiale con la natura.

Forse non erano più conoscenza delle leggi e dei meccanismi e le loro pratiche erano basate sulla perfetta ripetizione “shamanica” di precisi gesti, formule, movimenti tramandati da un lontano passato. Di certo, però le streghe erano temutissime. Miti, leggende e racconti di paese sono un continuo avvertimento a non sfidarne il grande potere. La strega, partecipando al sabbah, era la custode dei segreti della vitalità di tutte le cose (“fertilità”) e per questo poteva compiere anche l'opposto: togliere, rimuovere la vita, risucchiarla via. Del resto per fare il male bisogna seguire le stesse regole del bene. Alla fama sinistra di queste donne contribuirono senz'altro anche la fervida fantasia degli inquisitori, subdoli interessi politici e religiosi, i fanatismi e il carattere grottesco e violento dei racconti estorti sotto minaccia e sotto tortura.

Si potrebbe però azzardare che quelle storie popolate di mostri, di pratiche truculente e formule incomprensibili, funzionassero anche come una sorta di linguaggio simbolico. Unte e a cavalcioni della scopa le streghe si radunavano per danze e feste sfrenate di cui si narravano i dettagli più terribili, ma per lo più erano donne del paese, abitanti della porta accanto, assolutamente presenti nella vita sociale. La paura delle loro ritorsioni poteva dunque essere più una forma di rispetto per le loro “qualità”, piuttosto che vero terrore? E le pozioni, gli unguenti, i preparati, i voli e le cavalcate nella notte, le danze orgiastiche non potrebbero essere state, allo stesso modo, il mezzo linguistico, simbolico in cui nascondere efficacemente le conoscenze ancestrali sopravvissute al tempo?

Nulla è mai veramente nascosto o rivelato solo a qualche “illuminato”. Ma la verità, a volte, poiché le trascende, non può essere espressa con categorie umane e richiede una preparazione e una responsabilità da coltivare nel tempo, per essere afferrata. Così, facendo ognuno la proprio parte nel cosmo, la stria e il suo sposo, uniti nella follia sabbatica, rappresentavano e richiamavano la danza stessa della creazione. La strega, sotto di sé, ha la pietra, la terra stessa di cui è espressione, come un arco convesso verso l'alto, verso il suo corrispondente complementare. Lo stregone, porta su di sé il segno stesso del cielo suo nume, un arco opposto, convesso verso il basso, la sua compagna. La “scopa” infine è l'asse, il percorso, il legame, la direzione, l'unione.

Non sono forse gli stessi simboli che già l'uomo rappresentava nelle grotte e nelle balme al tempo degli scivoli e dei massi coppellati?

Certo, era sempre la strega a raggiungere il suo sposo. E solo se prima si era messa a contatto della pietra o “croce”. La terra è la strada per salire al cielo. La scopa “spazza” la terra, simbolicamente il mezzo che ne risveglia la vitalità, rappresenta efficacemente questa tensione che parte dal basso.

Perciò già nella terra, nella roccia stava quello stesso “demone” con cui le masche volavano a danzare. Ma l'unico che era uscito da una roccia per portare la vita eterna era stato il Gesù cristiano. Quel demone con il cielo sulla testa, l'antico Cernunno dai mille nomi doveva essere di sicuro un usurpatore... era il diavolo sotto mentite spoglie!

Qualcuno, già nel '500 aveva già sollevati dubbi circa la realtà diabolica del fenomeno stregonico. Un eroico frate osservante minore monferrino, Samuele De Cassinis (Questio lamiarum, 1505), al tempo rinomato filosofo, si era spinto a sostenere che la "perfetta costruzione del mondo delle streghe” era un'invenzione “alla cui realizzazione massimamente contribuirono inquisitori e teologi domenicani". Le streghe infatti, secondo lui, non potevano essere dotate di certi poteri in quanto era inconcepibile che dio permettesse il dispiegarsi di fenomeni prodigiosi per scopi non benefici.

In diatribe teologiche di tale portata si era trovato anche il filosofo umanista mantovano Peretto Mantovano (Pietro Pomponazzi) che, già tacciato di eresia per le sue posizioni sulla possibilità di una dimostrazione razionale dell'anima, sosteneva l'origine allucinogena, causata da sostanze, delle millantate attività stregonesche e non l'intervento del diavolo, non dotato di simili capacità (De naturalium effectuum causis sive de incantationibus, 1556).

Eppure, ne erano così certi gli inquisitori novaresi che a inizio '600, a Baceno, trascinavano le streghe appena catturate nella chiesa di San Gaudenzio e le spintonavano fino a farle crollare davanti “Peccato originale” del Bugnate, sotto lo sguardo terribile del mostro dell'apocalisse, ai piedi della croce della Redenzione. Era l'unica occasione offerta alle streghe per confessare spontaneamente, prima di essere tradotte in prigione e morire di stenti o finire sotto tortura.

Osservavano Eva e Adamo, dalle nudità scalpellate che erano così diventate vesti. La prima donna, con sguardo ipnotico porge il “frutto proibito” all'uomo, ritratto mentre si tira indietro, in un gesto di stizza, di rifiuto, ma non di paura, di disinteresse. Il serpente avvinghiato all'albero intanto si accosta alla donna come per sussurrarle qualcosa all'orecchio. Ma il serpente ha solo il corpo del rettile. La testa è la testa stessa, non soltanto il viso, di Eva!

Quale altro volto poteva avere il “male” se non proprio quello della donna, per un inquisitore? Il diavolo ha le fattezze di una donna, è la donna stessa. O almeno questa era le verità che i persecutori volevano far vedere e toccare con mano alle streghe.

Le adepte del “diavolo” rimanevano impassibili, in silenzio, tranquille, quasi confortate da quella visione. Con la coda dell'occhio spiavano la nuova veste di Eva, grande e sformata fino a coprire la mano destra e ciò che essa portava in grembo. Forse era un cesta piena di mele rosse e bianche, come quella che sta porgendo ad Adamo.

Non era una donna, era la Terra stessa il cui grembo era gravido di doni. Un'altra occhiata fugace svelava loro che anche gli occhi della serpe erano stati accuratamente rimossi, nonostante Eva neppure li degnasse.

Sono gli occhi chiusi di chi pensa di poter comandare la terra, ma così facendo, pur costringendola ad elargire i suoi frutti, si vedrà rifiutato il cielo, gli occhi di chi, condannandola con le parole e semplicemente opponendo un rifiuto, ha già perso.

BIBLIOGRAFIA

Pietro Pomponazzi, De naturalium effectuum causis sive de incantationibus, Pietro Perna, Basilea, 1556

Margaret Murray, Il culto delle streghe in Europa occidentale, 1921

Margaret Murray, Il dio delle streghe, 1933

Robert Graves, La Dea bianca, Adelphi, 1992

Carlo Ginzburg, Benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, 1966

Carlo Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Einaudi, 1989

Massimo Centini, Le streghe in Piemonte, Priuli&Verruca, 2010

Giambattista Beccaria, Le streghe di Baceno (1609-1611). Le ultime sacerdotesse di una religione pagana sopravvissuta sui monti d'Antigorio, in Aa. Vv., Domina et Madonna, Gam Mergozzo, 1997

Dinora Corsi, Diaboliche, maledette e disperate: le donne nei processi per stregoneria (sec XIV-XVI), Firenze, 2013

Brian P. Levack, La caccia alle streghe in Europa, Laterza, 2010

Fabio Copiatti con Alberto De Giuli e Ausilio Priuli, Incisioni rupestri e megalitismo nel Verbano Cusio Ossola, Domodossola, 2003

La prima opera d'arte ha 500.000 anni

Un'incisione ritrovata in Indonesia proverebbe che Homo erectus aveva capacità cognitive molto più complesse di quanto si è ritenuto finora.

Una serie di linee incise a zig-zag su una conchiglia potrebbe rivoluzionare le nostre conoscenze su quelle che consideriamo le caratteristiche esclusive degli esseri umani moderni, come la capacità di pensiero simbolico e la creatività.

Fino a ieri, la più antica testimonianza conosciuta di attività "artistica" da parte dell'uomo preistorico era rappresentata dai reperti ritrovati nella grotta di Blombos, in Sudafrica, e risalenti a 70-100 mila anni fa: incisioni e manufatti che si pensava segnalassero le prime tracce di pensiero simbolico e capacità di astrazione da parte di Homo sapiens.

Ma il nuovo ritrovamento anticipa a un'epoca (e a una specie) molto più antica questo comportamento. Analizzando l'incisione presente sulla conchiglia di un mollusco bivalve portato alla luce in un sito archeologico indonesiano, un'équipe di scienziati ha proposto una datazione risalente ad almeno 430 mila anni fa. A incidere il guscio quindi non può essere stato un Homo sapiens come noi, ma il nostro antenato Homo erectus, finora ritenuto del tutto privo di questi talenti.

"L'origine di queste capacità cognitive, di queste abilità", dice Josephine Joordens, archeologa dell'Università di Leida e coautrice dello studio pubblicato su Nature, "va situata molto più indietro nel tempo di quanto pensassimo".

Il segreto della conchiglia

La conchiglia incisa era stata ritrovata in un deposito di fossili portato alla luce già nel 1891, in cui il paleoantropologo olandese Eugène Dubois scoprì i primi esemplari della specie da lui chiamata Pithecanthropus erectus e poi ribattezzata Homo erectus, il primo ominide a lasciare l'Africa e "padre fondatore" della linea evolutiva che comprende anche H. sapiens, e quindi tutti noi.

Dubois però non descrisse l'incisione sulla conchiglia: sono stati Joordens e Steven Munro, antropologo al National Museum of Australia, a notarla, sette anni fa. Da allora, assieme alla loro équipe, oggi formata da 21 ricercatori, l'hanno studiata meticolosamente fino a raggiungere una conclusione sulla sua datazione: tra 430 mila e 540 mila anni fa. Gli studiosi hanno anche escluso spiegazioni alternative: l'incisione, così come i buchi presenti su altre conchiglie, furono realizzate da Homo erectus con l'aiuto di utensili.

Cambia la storia dell'evoluzione umana?

Secondo Anne Brooks, paleoantropologa della Smithsonian Institution, lo studio ha profonde implicazioni per la comprensione dell'evoluzione dell'uomo. Finora la comunità scientifica era pressoché unanime nel ritenere che gli esseri umani moderni fossero comparsi tra 100 e 200 mila anni fa, grazie a una "accelerazione evolutiva" relativamente breve. Nei millenni successivi comparvero i primi dipinti murali e le prime sculture, frutti maturi di quelle capacità cognitive considerate esclusive della nostra specie, non a caso battezzata sapiens.

Alcune scoperte hanno dimostrato che anche i Neandertaliani possedevano una ricca cultura simbolica: ad esempio, usavano artigli d'aquila come gioielli e realizzavano incisioni nella roccia. Ma questo comportamento sarebbe emerso relativamente di recente (gli artigli risalgono a 40 mila anni fa); e comunque le differenze evolutive tra Homo neanderthalensis e Homo sapiens sono molto meno profonde rispetto a quelle che ci dividono da Homo erectus.

Insomma, scoprire che H. erectus era capace di realizzare incisioni artistiche rimetterebbe tutto in discussione. "Quello che consideriamo il comportamento umano moderno non emerse di colpo, come una scintilla", dice Joordens. "A quanto pare, qualcosa di simile esisteva già molto tempo prima".

Nell'articolo per Nature, però, Joordens e colleghi usano un linguaggio cauto, evitando di usare termini come arte, ragionamento simbolico, modernità. Non possiamo sapere, precisa la studiosa, quali fossero le intenzioni dell'incisore. Ma aggiunge: se la conchiglia fosse stata trovata tra fossili di Homo sapiens risalenti a 100 mila anni fa, "parleremmo quasi sicuramente di arte simbolica primitiva".

"C'è abbastanza per ricominciare a porsi una domanda molto spinosa", dice Pat Shipman, paleoantropologa della Pennsylvania State University: "che cosa si intende, in realtà, per 'comportamento umano moderno'?". E Joordens insiste: l'idea stessa che le capacità cognitive di Homo sapiens siano esclusive della specie "va riconsiderata".

Tutto fa pensare che il dibattito andrà avanti per anni. Nel frattempo, Joordens e colleghi intendono studiare altri pezzi della collezione e tornare sul sito dello scavo: "Di sicuro non abbiamo ancora trovato tutto".

Fonte: National Geographic

Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito.

Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito. Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.

Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.