Il mistero di Theopoli, la città perduta delle alpi provenzali

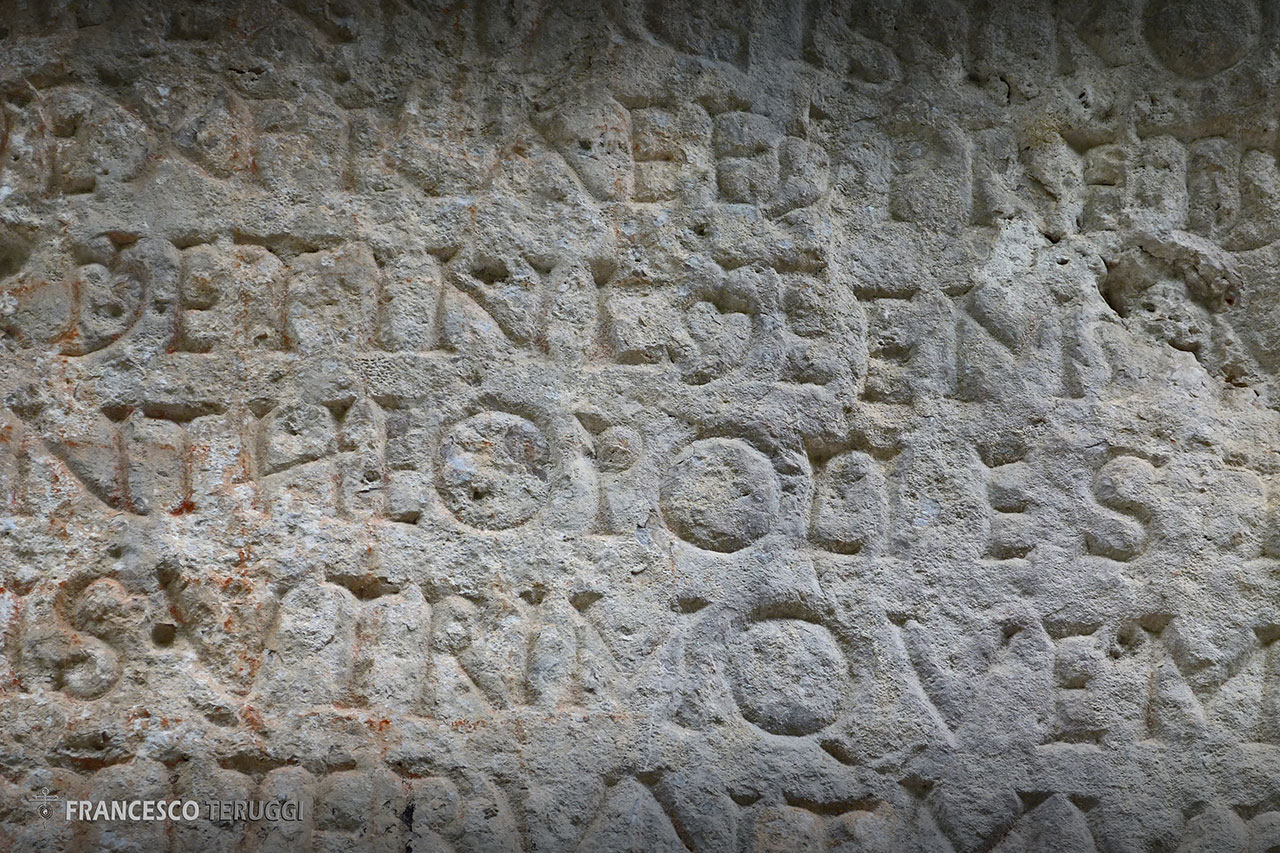

Sul versante alpino francese sud-occidentale, bagnato dalle placide acque della Durance, c’è ancora un enigma che resiste al tempo e agli uomini. In una stretta valle, una “pietra scritta” di epoca gallo-romana, incisa in un enorme masso che domina il corso tortuoso del torrente Riou, è l’unica testimonianza certa dell’esistenza di un “locus” leggendario chiamato Theopoli, scomparso dalla memoria e mai più ritrovato.

Il testo celebra l’impresa del prefetto gallo-romano Claudius Postumus Dardanus, che, fra il IV e il V sec., fece aprire, tagliandola nella viva roccia, la nuova e più agevole strada per raggiungere l’odierna piana di Saint Geniez, prima accessibile soltanto risalendo il difficile e assai più lungo percorso attraverso la valle di Vançon. Composta in parole semplici, l’iscrizione non ha ancora svelato tutti i suoi segreti, primo fra tutti l’assenza di riferimenti cronologici, inusuale soprattutto in epoca romana. Diciassette foglie di edera, pianta sacra a Dioniso come la vite, intervallano la scrittura e la valenza anche funeraria di questo rampicante potrebbe suggerire che sia stata incisa dopo la morte del potente condottiero, in suo onore e memoria.

Nascondono, come un codice, in bella vista un messaggio comprensibile solo ai meritevoli.

Dardanus è un personaggio storico conosciuto e misterioso insieme. Prefetto di tutte le Gallie, immenso territorio che comprendeva anche la Spagna e la Bretagna, era stato inviato in Provenza dall’Africa per contrastare la calata dei Vandali e poi dei Visigoti.

Di origini modeste - aveva cominciato la propria carriera come “advocatus” - portava il nome del mitico tiranno di Troia, figlio di Zeus e della regione di Dardania, raramente in uso e soltanto in Africa e in area ellenica. Nella “pietra scritta” viene poi celebrato come “vir inlustris” e la moglie Nevia Galla, nella stessa iscrizione, come “clarissima et inlustre”, titoli che indicano l’appartenenza di entrambi all’aristocrazia senatoriale più potente della loro epoca.

Forse tra le due campagne prefetturali di cui fu investito (401/404 d.C. o 406/407 d.C e 412/413 d.C.), Dardanus, nonostante avesse eletto Arles a capitale dei propri domini, decise di riparare con 40.000 soldati e legionari sul remoto pianoro sorvegliato dal picco di Dromon, cinquecento metri più in alto della valle della Durance e qui, dopo aver costruito strade e mura turrite, si sarebbe insediato.

A questo punto comincia il mistero di Theopoli.

Si pensa che il condottiero avesse scelto quel luogo, così appartato, strategico (qui si “riunivano” molte strade di valico delle Alpi e di discesa verso il mare) e facilmente difendibile, in seguito alla conversione al Cristianesimo, che ben conosceva poiché era grande amico di Sant’Agostino e interlocutore privilegiato di San Girolamo, con i quali avrebbe intrattenuto per tutta la vita fitte relazioni anche epistolari: soltanto due preziose lettere si sono conservate, quella del 417 scritta dal santo di Ippona e quella del 414 del santo di Stridone, entrambe a lui indirizzate.

La sua magione potrebbe essere sorta non a Chardavon, alle porte del plateau (dove si sarebbero insediati almeno dal XI sec. alcuni monaci agostiniani) ma presso l’attuale Saint Geniez, piccolo paese che conta soltanto 98 abitanti. Saint Genièz-Genesus, mediorientale come l’illustre prefetto delle Gallie, era infatti uno dei martiri più venerati della Gallia meridionale tra il IV e il V secolo. I suoi resti erano sepolti proprio ad Arles e si ritiene che il condottiero possa averne portata una parte fin sul plateau di Dromon, per custodirle nella cappella costruita presso la sua dimora.

Il luogo prescelto si chiamava “Theopoli”, nome riscontrato storicamente soltanto una volta, con la “s” finale e almeno un secolo più tardi, in relazione ad Antiochia di Siria. Distrutta da terremoti e invasioni, come racconta lo storico Malalas, la città era stata ricostruita nel 528 da Giustiniano I con il nuovo nome di “città degli dei” su consiglio di San Simeone Taumaturgo, ma l’aveva conservato per poco tempo. Con l’arrivo degli arabi sarebbe stata ribattezzata Antakiya.

“Theopoli”, invece, non avendo la “s” terminale non può essere un nome riconducibile alla lingua greca e quindi neppure agli scritti di Sant’Agostino. Anzi, il termine “locus” presente nella “pietra scritta” e la perifrasi “locus cui nomen theopoli est” indicano senza dubbio un luogo di culto (la Basilica di Betlemme con la Grotta della Natività ad esempio era detta “locus Betlehem”), la tomba di un santo martire o il centro religioso di un “pagus” (villaggio rurale). “Theopoli” era quindi, come sostenuto da molti studiosi tra cui A. Grenier e W. Seston, più verosimilmente un luogo sacro custodito in armi anziché un’installazione militare.

Ma è certo, così si desume facilmente dalla “pietra scritta”, che il luogo esistesse già prima dell’arrivo di Dardanus il quale, portandovi le reliquie del santo Genesus, l’aveva riconsacrato al dio cristiano e l’aveva trasformato in una vera e propria città turrita con mura e strade di collegamento.

È possibile che il nome originario fosse quello del picco più alto che domina il plateau a nord-est: Theous, toponimo ancora oggi esistente ma di ignota origine, forse celtica e che potrebbe appartenere a una qualche divinità o un nume tutelare. Il prefetto delle Gallie ne avrebbe fatto un neologismo, unendolo al termine greco “polis” per indicare, con un gioco di parole, in Theous-poli(s) la città presso Theous e non la “città degli dei”.

Ma di Theopoli oggi non c’è più traccia, soltanto leggende. Una racconta di un enorme tesoro nascosto tra le montagne intorno al pianoro. Il più grande studioso di questo enigmatico luogo, Roger Correard, sostiene che il tesoro fosse il bottino dei Visigoti trafugato durante il sacco di Roma e poi affidato dai barbari a Dardanus, con il quale intrattenevano buoni rapporti. Che il tesoro sia stato sepolto insieme ad Alarico nella tomba ricavata deviando un corso d’acqua vicino a Cosenza è infatti leggenda, così come è improbabile che possa aver raggiunto Rennes-le-Chateau dove lo cercavano i nazisti.

Fu proprio grazie al prefetto Dardanus che il re visigoto Atatulfo, appena succeduto al cognato Alarico, giunto con le sue truppe in Gallia accettò la sottomissione all’imperatore Onofrio, anziché all’usurpatore Giovino. Mentre la rivolta veniva sedata, i Visigoti furono arruolati per combattere i Vandali e gli Alani che stavano invadendo la Spagna e forse fu in quest’occasione che il tesoro venne affidato a Dardanus e nascosto a Theopoli. Ma Ataulfo morì in battaglia, i Visigoti non tornarono in Provenza e il tesoro non fu mai riscattato.

Intanto, alleati dell’imperatore fantoccio Giovino erano i Burgundi, tribù di origini visigote il cui re Gundicaro stabilì di accompagnare l’usurpatore fino alla Gallia del Sud (Provenza) dove si auto-nominò re delle Gallie. Avendo a loro volta accettato la sottomissione al legittimo reggente Onorio, avrebbero ricevuto, come terra in cui insediarsi, la Savoia.

Gundicaro, Gundikar fu il primo re burgundo a fregiarsi del titolo di Nibelungo. È infatti il Gunther della saga dei Nibelunghi, che risale proprio al IV-V secolo ma non sia sa dove ne come sia stata composta. Può essere il tesoro custodito da Dardanus quello favoloso di cui Gunther, nella saga era entrato in possesso dopo aver ucciso Sigfrido?

Certo è che Theopoli non era stata inizialmente scelta per custodire il tesoro, bensì per altri scopi misteriosi e ormai dimenticati. Se qualche traccia rimane forse può essere rinvenuta nel luogo sacro che ancora esiste ai margini del pianoro, proprio sotto il picco.

La cappella di Notre Dame du Dromon è un semplice oratorio seicentesco con grezzi muri di pietra e malta bruna. La struttura non colpisce l’occhio, ma da sempre il luogo è profondamente venerato, come testimoniano le numerose lastre graffite inserite nella muratura esterna, ex voto dei fedeli che furono benedetti dall’intercessione della Vergine.

I veri tesori sono all’interno. Nell’annesso settentrionale sono ancora visibili i resti di un pozzo cerimoniale lastricato, che richiama quello ben più famoso di Chartres. Si racconta che i lavori di sterro per ripristinarlo si siano interrotti dopo che la terra, in quel punto, presa a picconate, si era messa a tremare.

L’interno essenziale della chiesa, a navata unica con abside, mostra ancora le tracce di un’intonacatura artigianale. La cappella annessa sul lato meridionale è spoglia e l’altare ligneo è ormai in rovina, ma la roccia su cui è costruito il luogo affiora in più punti fino a un metro di altezza come se non ci fosse differenza fra la terra e l’edificio costruito dall’uomo. Alcune linee parallele graffite potrebbero essere atti di venerazione prodotti in epoche remote.

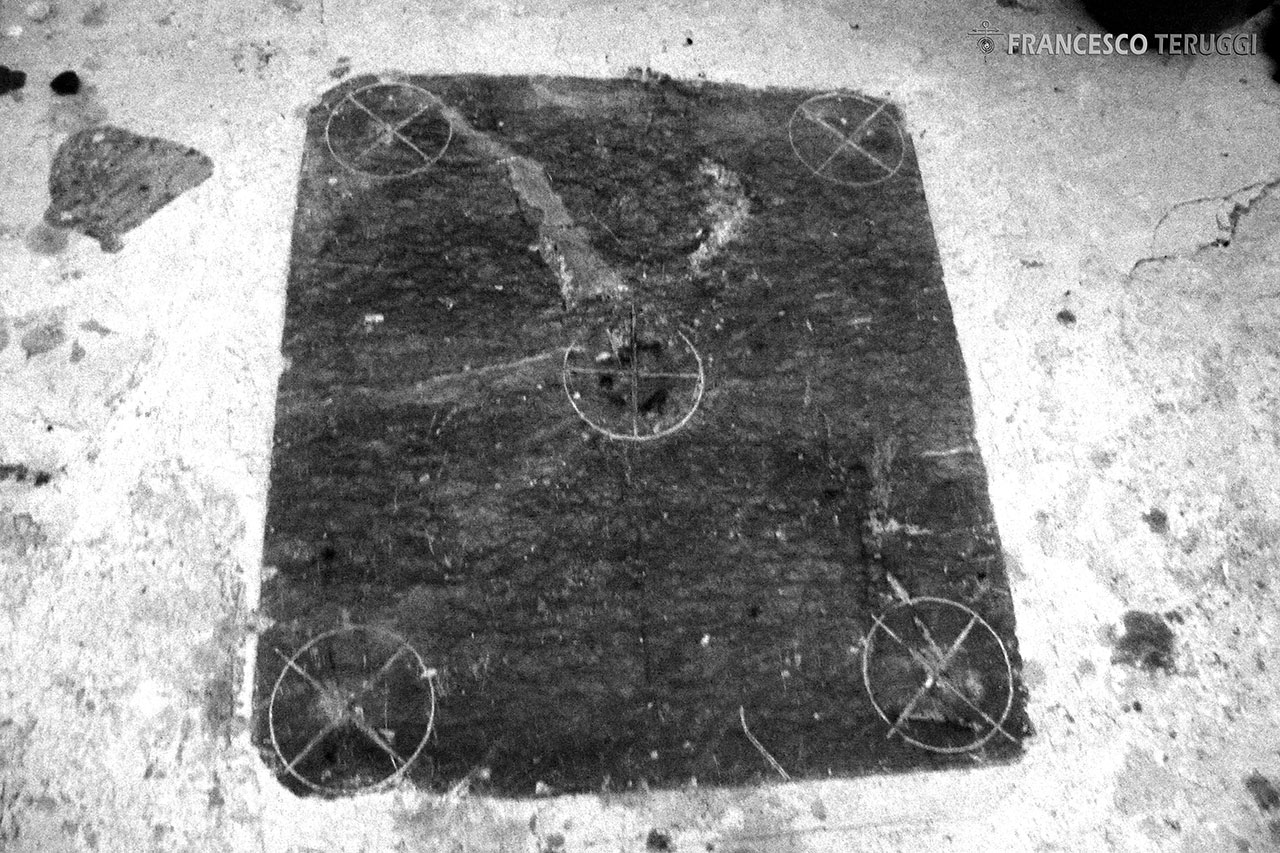

Presso l’abside maggiore, c’è l’immancabile sorvegliante, un viso di stucco quasi nascosto in un angolo che ha i lineamenti insoliti di una divinità con il berretto frigio, forse Mitra o Ganimede. Osserva l’altare, con la sua pietra consacrata, che non ha le consuete cinque croci (al centro e sui quattro angoli), bensì X inserite in cerchi e ruotate in modo da indicare i punti equinoziali e solstiziali, chiaro segno di un intento di natura astronomica e astrologica.

Ma la sorpresa più grande si trova in fondo alla scala intagliata nella roccia che scende sotto la pavimentazione. Qui, fuori asse rispetto alla cappella superiore, si apre infatti un’eccezionale cripta, nota già dal X secolo ma riempita di detriti e riscoperta soltanto nel XVII secolo, unica nel suo genere.

Non c’è un altare; al suo posto erompe invece una grande roccia sporgente, come un ventre gravido, quello della dea-terra, della Grande Madre.

La luce del sole entra ad illuminarla soltanto nei giorni del solstizio estivo, all’alba, attraverso la finestrella sul lato opposto, accuratamente orientata. Nello stesso istante l’altra finestra, laterale, inquadra perfettamente il “polo celeste”, l’Orsa Minore, con la Stella Polare.

Tre colonne romaniche reggono la volta stretta e due capitelli sono scolpiti con motivi enigmatici. Uno presenta sui quattro lati volute che si attorcigliano come fossero nodi, l’altro mostra genitali e teste di toro, spighe di grano e due pavoni.

È un luogo antico, da sempre frequentato con devozione, che è passato attraverso le dominazioni, le religioni, gli editti e le distruzioni, conservandosi miracolosamente intatto.

Quando si scende, ci si sente come spaesati, quasi che il tempo perda significato e ci si trovi in un “altrove” che non appartiene a questo mondo. La roccia attrae ogni attenzione, come una divinità assisa sul trono. La chiamano “Pietra della fertilità”, ma è un nome che non rende merito, onore e giustizia a ciò che dimora nel silenzio di quella cripta.

La presenza, nella cappella superiore, della testina identificata con Mitra o Ganimede, per quanto molto posteriore, sembra suggerire che l’ipogeo fosse un luogo di “incubazione”, pratica non soltanto greca, mediorientale e sarda ma anche celtica che, mediante il “sonno” accanto al simulacro della divinità ancestrale, permetteva di riceverne guarigione e messaggi. L’antica grotta potrebbe dunque essere un santuario druidico diventato poi un antro mitraico dove i numerosi legionari del contingente potevano praticare il loro culto.

La cripta di Dromon ha resistito ai millenni. Nonostante l’editto di Teodosio (380 d.C.) e i successivi decreti, che vietavano qualunque forma di culto e perfino l’accesso ai templi pagani, è rimasta gelosamente custodita dai picchi che sovrastano il plateau. Ha attratto fondazioni monastiche e una chiesa è stata eretta su di essa affinché il culto di questo luogo potesse continuare. Tra i suoi muri e ai piedi della roccia sacra ancora dorme il suo sonno il mistero di Dardanus e di Theopoli.

BIBLIOGRAFIA

Roger Correard, Théopolis. Gite Secret Du Lion, Arqa, 200

Aa. Vv., Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, Société d'études des Hautes-Alpes, Gap, 1943

Quando i frati scrutavano il cielo: monachesimo e astrologia

Nel celeberrimo Cantico delle Creature, il grande monaco santo Francesco d'Assisi (1181-1226) scriveva: “Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole […] Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle, in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle”.

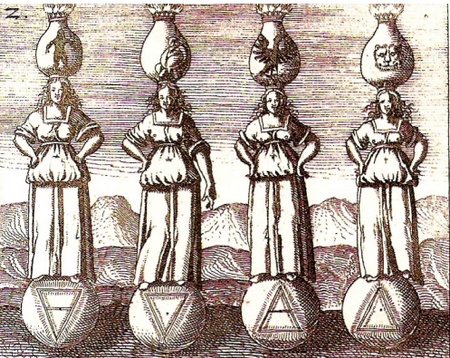

Il testo poetico, di impareggiabile bellezza, è certamente anche un piccolo trattato “cosmologico” in cui, accanto ai quattro elementi (aria, acqua, terra, fuoco) declinati secondo animali e cose che a ciascuno appartengono, compaiono molti altri richiami, tra cui quello potente al cielo, nella tripartizione sole-luna-stelle.

Se il sole è quello che da la luce al giorno, la luna e le stelle sono “chiare”, non nel senso di “evidenti” ma di “pure” (contrario di “oscure” e “impure”) e “preziose”, irrinunciabili, necessarie. Sono insomma un vero “dono” divino. È la stessa “chiarezza” delle stelle alla quale pare proprio riferirsi anche il “Portale dello Zodiaco” della Sacra di San Michele, in cui compaiono gli unici elementi marmorei chiari dell'intero complesso abbaziale.

Molto meno velate sono invece le idee di un altro celebre monaco francescano, Ruggero Bacone (1214-1294), coevo del fondatore, che dedicò una parte della sua opera più celebre, l'Opus Major, all'esposizione delle sue teorie astrologiche a lungo studiate, vertenti sopratutto sull'influenza esercitata dai corpi celesti sulla mente e sullo spirito umani.

La quiete e il raccoglimento dei conventi, separati dalla società ma in essa pienamente immersi, come su un invisibile confine tra spirito e materia, favorì certamente lo studio e la ricerca anche in ambiti poco ortodossi del sapere, affrontati con lucida coerenza e senza i veli prodotti da troppa teologia o troppa ansia politico-religiosa. Uno di questi fu l'astrologia.

Tanto le ore del giorno, quanto le stagioni, i periodi e le mansioni dei confratelli erano rigidamente scanditi dai ritmi naturali. La data mobile della Pasqua e degli altri eventi liturgici ad essa collegati dovevano essere ricalcolate ogni anno e le chiese dovevano sempre essere orientate correttamente su fenomeni astronomici e sui loro corrispondenti significati astrologici. Tutto ciò comportava certamente, anche a detta degli storici, lo studio del moto delle stelle. I complessi abbaziali erano perciò spesso dotati di vere e proprie piattaforme di osservazione, balconate o terrazze dalle quali compiere tutte le necessarie misurazioni. Una è ancora visibile presso l'abbazia cistercense francese di Thoronet, in Provenza. Svetta sul doppio chiostro (due chiostri sovrapposti) come se la scansione delle volte e degli archi dei corridoi coperti fossero i punti di mira di un gigantesco sistema di osservazione.

Nella loro disposizione e orientamento, nella scansione degli ambienti che si aprono su ciascuno (di solito a est la sala capitolare e gli ambienti di studio; a sud refettori e cucine; a ovest dormitori e foresterie; a nord confinante con la chiesa abbaziale gli spazi per la “lectio divina”), nelle iconografie dei capitelli e degli archi e nelle loro geometrie, si ritrovano le indicazioni delle stagioni, dei moti planetari e dello zodiaco.

Già nell'antico Egitto i templi erano sempre dotati di un lago sacro, in genere quadrato che serviva anche per le osservazioni stellari. Il più celebre, quello di Karnak, ancora conserva, al centro di uno dei lati, una grande statua dello scarabeo sacro Khepri. Non solo è una divinità, è anche un segno zodiacale (Cancro) e corrisponde, secondo il computo del grande anno precessionale, al “quarto mese della gestazione”, cioè al 4300 a.C., epoca della prima unificazione del Regno sotto Menes!

Le sue dimensioni sono tali da poterlo chiaramente vedere da ogni punto del lago sacro, nelle cui acque si specchiavano i gruppi stellari e i pianeti.

Anche il tempio biblico di Salomone era dotato di un simile sistema di osservazione, molto probabilmente di origine egizia, installato proprio davanti all'ingresso. Veniva chiamato “mare di metallo fuso”, “mare di rame” o “mare di Brazen” ed era un gigantesco bacile metallico montato su 12 leoni a gruppi di tre, correttamente orientati (1Re:7 e 2Cronache:4). Si legge poi nel Libro dei Re che il bordo superiore era intervallato da 30 tori, chiara indicazione di un utilizzo astrologico.

Il chiostro monastico, con il pozzo d'acqua al centro nel quale si specchia la stella polare e i corridoi con le scansioni appropriate non è che il suo equivalente medievale, così come i monaci consacrati non furono che gli ultimi eredi di quei sacerdoti dei templi antichi che scrutavano gli astri.

Poiché le stelle e i pianeti erano spesso presenti, con le loro allegorie, nelle sacre scritture, l'analisi dei loro moti e dei cambiamenti che producono sull'essere umano non poteva che portare a riconoscervi la via divina da perseguire con ogni forza. Gli astri potevano fornire indicazioni non tanto sui tempi a venire, quanto su debolezze personali e mancanze caratteristiche che era necessario vincere per sperare in una maggior comunione con il divino.

Molti erano i monasteri che, insieme ad opere religiose, della patristica e dei teologi e sapienti, ospitavano nelle loro biblioteche anche trattati di astronomia e astrologia, pazientemente studiati e ricopiati dai meticolosi ammanuensi. Il “portale dello zodiaco” della Sacra di San Michele (Valsusa), ad esempio, fu concepito da “mastro nicholao” (forse il nome collettivo e simbolico della confraternita comacina autrice di quest'opera) prendendo ispirazione, come si racconta, da certi preziosi testi custoditi proprio nell'abbazia. Su due dei quattro lati di ciascun montante il magister non riportò semplicemente una teoria di simboli prelevati dalla tradizione astrologica (i 12 segni) e altrettanti simboli chiaramente identificati come costellazioni (accanto ad ognuna è inciso il suo nome), ma codificò in modo preciso tutta la sapienza che dietro questi segni si nasconde. Questo era uno degli scopi fondamentali del nuovo stile architettonico, conosciuto come “romanico”, sviluppatosi in ambito monastico (il fondatore è tradizionalmente Guglielmo da Volpiano, abate benedettino di Digione): rendere disponibile a chiunque ne fosse meritevole l'accesso alla conoscenza delle leggi divine, inserendola negli elementi scultorei, nei capitelli, nelle forme e nelle proporzioni e più tardi, negli affreschi, soprattutto absidali (innumerevoli sono gli esempi di tetramorfi con evangelisti e teorie dei mesi raffigurate attraverso le mansioni quotidiane e poi sostituite da schiere di apostoli). Il gotico con le grandi cattedrali ne avrebbe proseguita l'opera.

Anche fra le stelle era dunque possibile riconoscere la presenza e gli effetti della Divina Provvidenza e il monachesimo ne aveva fatto tesoro fin dall'inizio. Già nel V secolo tra i più grandi studiosi di astrologia figurava sant'Eucherio, vescovo di Lione e annoverato tra i Padri della Chiesa occidentale.

La sua formazione trentennale, dopo l'abbandono dei titoli e delle prerogative nobiliari della casata da cui proveniva, si era svolta nell'antico monastero isolano di Lerìns, fondato da un altro grande santo della Chiesa, Onorato. Fu proprio durante questo lungo periodo di raccoglimento che, studiando e scrivendo, Eucherio creò le sue maggiori opere, tra cui il Liber Formularum Spiritualis Intelligentiae, in cui affronta, fin dal liber unus, il tema dell'astrologia, concepito come una tra le “spiegazione di vari termini o modi di parlare della Scrittura”, spiegando il senso allegorico dei riferimenti a pianeti e costellazioni in relazione soprattutto al Libro dell'Apocalisse.

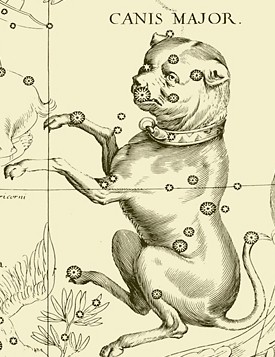

Così fa corrispondere l'ammasso delle Iadi alle anime dei santi predicatori, le stelle di Orione a quele dei martiri e le sette stelle dell'Orsa maggiore alle sette chiese e ai sette candelabri che simboleggiano la Chiesa Universale apocalittica.

In un testo successivo, i Commentarii in Genesim, per altro di dubbia attribuzione, specifica addirittura che le stelle del cielo sono gli Evangelisti e i dottori delle Sacre Scritture, che diffondono la luce divina illuminando la conoscenza umana.

Le idee di Eucherio non erano nuove, anzi, seguivano l'impostazione agostianiana. Il santo d'Ippona si era appassionatamente dedicato all'argomento, imponendosi subito come un suo detrattore. Ma a ben leggere, le sue riserve erano rivolte per lo più agli usi peccaminosi fatti della conoscenza delle stelle e dei pianeti, in particolare come mezzi per svelare e anticipare il futuro. Concepiva infatti gli astri come creazioni divine, nei quali era perciò possibile scorgere la benevolenza e la saggezza di Dio rivolta agli uomini.

Diversi secoli più tardi, un altro celebre monaco, il domenicano Alberto Magno, anch'egli vescovo e santo, cercando di riunire le posizioni dei suoi predecessori con l'impianto neoplatonico per cui tutto è emanazione di una “causa prima”, era un convinto assertore della dipendenza del mondo dai moti dei pianeti: "Nello studiare la natura non abbiamo a indagare come Dio Creatore può usare le sue creature per compiere miracoli e così manifestare la sua potenza: abbiamo piuttosto a indagare come la Natura con le sue cause immanenti possa esistere".

Il suo pupillo, Tommaso d'Aquino ne avrebbe riprese le idee: “I corpi celesti, come esercitano azioni l'uno sull'altro, così esercitano azioni anche sulla terra, e con l'azione esercitano anche un influsso. Ma poiché l'influsso è sulla materia, potrà essere esercitato sul senso, non sull'intelletto e sulla volontà, che sono essenze spirituali […]” (Summa Theologica, questione 115).

Intanto, nelle regioni europee più lontane, in cui meno l'ingerenza papale si faceva sentire, l'astrologia prosperava nei monasteri, dove veniva sempre più ampiamente studiata. Nel X secolo diventò celebre per il suo interesse verso le stelle, anche a scopo terapeutico, un monaco della comunità abbaziale di Mamelsbury, nel Wiltshire, “la più antica città inglese”: Oliviero (Eilmer), noto anche per essere stato uno dei primi a tentare il volo umano con ali posticce, cinque secoli prima di Leonardo.

Nello stesso periodo, poco più a nord, nel Wolchestershire, godeva di simile fama il priore di Malvern, Walcherio, di origini lotaringe, autore di precise osservazioni sulle eclissi solari e lunari occorse tra il 1091 e il 1092.

Questa è l'epoca della grande riscoperta dell'astrologia, durante la quale essa sembra riemergere dal silenzio del monasteri per diffondersi ovunque, sostenuta da molti pensatori anche laici del tempo e dai nuovi testi provenienti dal medioriente islamico conquistato dai crociati, soprattutto quelli di Avicenna e di Averroè, gli unici musulmani che, a detta di Dante, “possono seder tra filosofica famiglia”.

Protagonista di questi secoli è il beato Jan van Ruusbroec, “doctor admirabilis”, monaco fiammingo fondatore del monastero e della congregazione di Valverde (Groenendael), di ispirazione agostiniana. Grande cultore dell'astrologia, scrive diverse opere mistiche tra cui “I sette gradi dell'amore spirituale” e “L'ornamento delle nozze spirituali” in cui manifesta tutto il suo interesse per le stelle. Create da Dio per l'uomo, esse sono, secondo il beato, capaci di influire sul trionfo del bene o del male. Perciò anche l'anima umana, con i suoi vizi e le sue virtù, ne subisce l'intervento. Pianeti e astri indicano dunque la via della purificazione ascetica in quanto portano i vizi di cui l'uomo deve spogliarsi per rivestirsi della luce divina: "...il nostro padre celeste crea nel più intimo di noi stessi il firmamento interiore, purché noi siamo disposti a seguire la propensione naturale della nostra anima, ovvero la sinderesi inculcata ed impressa in noi da Dio, sempre, per sua natura, desiderosa del bene".

Nello stesso periodo è tutto un fiorire di opere di astrologia. L'Università del Galles, ad esempio, possiede nella sua collezione almeno una ventina di manoscritti redatti nei monasteri inglesi tra il XIV e il XV secolo, che trattano tutti gli aspetti della scienza medievale tra cui, in prima linea, proprio l'astrologia.

Tra tutti, il più famoso monaco astrologo fu però certamente Giovanni Tritemio (Johannes Tritemius, il cui vero nome era Johannes Heidenberg), abate benedettino di Sponheim e nell'ultima parte della sua vita, di Würzburg. Prolifico autore e studioso, nel fortunato periodo preconciliare in cui l'astrologia era arrivata ad interessare perfino il cardinale-teologo Pierre d'Ally (1350-1420) e addirittura papa Sisto IV (1414-1484) e papa Leone X (1475-1521), aveva avuto fra i suoi discepoli Lucio Cornelio Agrippa e Teofrasto Paracelso. Le sue opere erano intrise di ermetismo, riferimenti cabalistici, neoplatonismo e astrologia. A quest'ultima dedicò in particolare un testo, De septem secundeis id est intelligentiis sive spiritibus orbes post deum moventibus, una precisa trattazione della materia e dei suoi collegamenti con le altre discipline.

Ma era l'ultimo monaco che avrebbe potuto liberamente diffondere la conoscenza degli astri. Poco prima della sua morte già incombeva l'ombra minacciosa del concilio tridentino che presto si sarebbe tenuto e che avrebbe di nuovo gettato su di essa un velo di oscurità, lo stesso che ancora oggi permane e viene continuamente alimentato, talvolta dagli stessi eredi di quei monaci che, per paura ed egoismo, offendono e avviliscono la meravigliosa sapienza e la profonda spiritualità dei loro predecessori.

Questo articolo è disponibile in formato pdf su Academia.edu

BIBLIOGRAFIA

Bottin, Francesco (a cura di), Ruggero Bacone. La scienza sperimentale, Rusconi, Milano, 1990

De la Ville de Mirmont, H., L'Astrologie chez les Gallo-Romains in Revue des Études Anciennes. Tome 9, Maison de l'Archéologie - Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 1907

Duhem, Pierre, Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Librairie scientifique A. Hermann et fils, Paris, 1913-1915

Kelley, David H. e Milone, Eugene F., Exploring Ancient Skies: A Survey of Ancient and Cultural Astronomy, Springer Science & Business Media, Berlino, 2011

Lawrence-Mathers, Anne e Escobar-Vargas, Caroline, Magic and Medieval Society, Routledge, London, 2014

Marra, Massimo, Il firmamento interiore del Beato Giovanni Ruysbroeck in Atrium - Centro studi umanistici e tradizionali anno VIII n°1, , 2006

Maxwell Woosnam, Eilmer, The Flight and The Comet, Friends of Malmesbury Abbey, Malmesbury, 1986

Page, Sophie, Astrology in Medieval Manuscripts, University of Toronto Press, Toronto, 2002

Schwaller de Lubicz, René Adolphe, Le Temple dans l'homme, Il Cairo, 1949 (Pubblicato in Italia con il titolo Il tempio dell'uomo, 2 volumi, Mediterranee, Roma, 2003)

Sorge, V. (a cura di) e Seller, F. (a cura di) Ruggero Bacone. Filosofia, scienza, teologia: dall'Opus maius, Armando, Roma, 2010

Thorndike, Lynn, History of magic and experimental science, Macmillan, New York, 1923

Inquisitio veritatis - La verga dell'inquisitore

Cosa rendeva gli inquisitori così certi di trovarsi di fronte un eretico oppure una strega? Secondo gli storici della giurisprudenza, il responsabile di tanta sicumera sarebbe stato addirittura Costantino, nel 313 d.C. Affermando, nel celebre Editto di Milano, che la religione cristica non è una delle tante bensì «la vera e unica», pare abbia consegnato al Cattolicesimo l'infallibilità del suo ministero nella certezza di possedere una verità assoluta e insieme l'obbligo di farla trionfare ad ogni costo.

È su questa base che il Clero inventò ed elaborò nei secoli la «teologia» del «sospetto», della presunzione di colpevolezza. Su tale presupposto, la semplice ricerca di verità (inquisitio), attraverso un giusto procedimento, cui si appellava Innocenzo III, si trasmuterà poi nell'estirpazione della colpa dal corpo in cui si nasconde. Codificata infatti ufficialmente da Alessandro III nel decretale Accusatus del 1176, assume le sue più tristi connotazioni con i pontefici successivi e in particolare con Paolo III, autore di quella Licet ab Inizio (1542) che avrebbe sollevato definitivamente l'autorità giudiziaria ecclesiastica dalla dimostrazione del sospetto, attribuendone invece il peso all'accusato.

Si potrebbe dire che la legislazione attuale e la materia di diritto penale in particolare, in Italia e non solo, viene ancora amministrata e concepita come ai tempi dell'inquisizione, della cui supponenza siamo perciò tutti in qualche modo «figli», nostro malgrado.

«Auspicio non est cognitio certa sed dubitatio incerta» (Il sospetto non è una informazione certa, bensì un dubbio incerto) è dunque senz'altro il cardine di quella mal-tolleranza, o intolleranza, che armò anche l'Inquisizione, creando dal nulla gli sconosciuti reati di «eresia» e di «stregoneria», crimini pubblici contro la Religione poiché svolti contro di essa e quindi contro tutti gli uomini.

Dal sospetto alla certezza il passo è breve. Presto la semplice denuncia estorta o resa spontaneamente in confessionale, anziché suscitare la messa messa in moto dell'oliato meccanismo processuale, diventa già di per sé una condanna a priori. Tutto il resto, dagli interrogatori alle torture, dai dibattimenti ai roghi somiglia sempre più soltanto ad una macabra rappresentazione teatrale.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (da Wikipedia)

Un esempio per tutti è l'episodio di cui si rese più o meno volontariamente (non è dato saperlo) protagonista addirittura Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, il celebre ed illustre filosofo, esoterista e alchimista cinquecentesco. Sempre ai limiti dell'accettabile, in odor di eresia per le sue ardite frequentazioni (fu vicino a Lutero), convinto assertore dei poteri della natura, la vera magia e detrattore della stregoneria, nonostante sia stato ripetutamente accusato di essere un mago, Agrippa si prestò come avvocato difensore in un processo per stregoneria nel 1519.

Sul banco degli imputati venne portata una sospetta «fattucchiera» di Voippy, vicino a Mertz, ritenuta responsabile di aver scatenato tremende calamità naturali, tra le quali anche una violenta tempesta fuori stagione. Graziata dall'ufficiale papale che, in punto di morte, non voleva lasciare incompiuta la propria opera e soprattutto era desideroso di ripulirsi la coscienza, la malcapitata fu nuovamente trascinata davanti al tribunale nei mesi successivi per volere del frate inquisitore domenicano che aveva preso in carico l'intero procedimento.

Il grande filosofo, nel preparare l'arringa difensiva, neppure provò a dar conto delle accuse mosse. Con inaudita sagacia, degna di un moderno poliziesco, si concentrò invece sulla malafede dell'inquisitore, dimostrando come costui si era intrattenuto con i concittadini della «strega» dai quali aveva perfino accettato doni e sopratutto come costui più volte avesse già confermato loro che la «fattucchiera» sarebbe stata punita con il rogo, poiché era senza dubbio un'adepta del diavolo, ben prima che il processo avesse avuto inizio.

Agrippa conquistò poi facilmente la vittoria processuale, scardinando in un sol colpo le motivazioni addotte per i capi d'accusa presentati dall'avversario. Secondo il dominicano, quella donna era di certo una strega poiché figlia di una donna condannata per stregoneria e poiché era noto che il seme del demonio si diffondeva dalle madri ai figli e alle figlie. Due furono le obiezioni del luminare di Nettesheim: una tale impostazione non teneva conto e anzi rinnegava e screditava il valore salvifico del Battesimo, che l'imputata aveva ricevuto; nei decreti legislativi ecclesiastici, inoltre, si specificava che erano da ritenersi peggiori perfino degli eretici coloro che credevano ai poteri delle streghe! Così, messo alle strette, il frate inquisitore non poté che rimettere la sua carica e... scomparire dalla storia.

Resta comunque un grande interrogativo. Il domenicano doveva conoscere a sua volta le argomentazioni che Agrippa gli aveva mosso contro, eppure era tale la certezza che nutriva verso la colpevolezza di quella malcapitata donna, da dichiararla apertamente colpevole con i suoi concittadini e da elaborare un atto accusatorio così rischioso. Cosa lo aveva reso così sicuro?

Forse aveva un'arma infallibile, qualcosa in grado di concedergli, rendendo visibile l'invisibile, l'assoluta certezza della colpa. Quell'arma, apparentemente innocua, di cui sopratutto monaci e frati erano abili utilizzatori, passava da tempo di mano in mano nel buio dei conventi. Decine e decine di testi, scritti da teologi e da filosofi, ne scrivevano da secoli, alcuni per intesserne le lodi, altri per indagarne il misterioso funzionamento, altri ancora per screditarne le proprietà.

Aveva nomi diversi, ma sempre la stessa forma: che fosse la virgula divina, il baculus divinatorium, la Glück rüt o il Wünschelrute, il Caduceo o il Bastone di Aronne era pur sempre... la verga del rabdomante!

Tali e tanti poteri erano attribuiti ad una semplice forcella di nocciolo tenuta tra le mani, che Lutero in persona, nel 1518, nel corso delle dispute di Heidelberg, aveva dedicato un'intera dissertazione a quello strumento, che riteneva «lavoro del diavolo» e «magia nera». La sua stessa esistenza e il suo utilizzo, secondo il riformista, contravvenivano addirittura al primo comandamento: «Non avrai altro Dio all'infuori di me». Maneggiare la verga di legno poteva rendere l'uomo idolatra il dio di sé stesso, ma solo un dio era accettabile!

L'Europa regina - illustrazione della Cosmographia di Sebastian Münster (da Wikipedia)

Ciò che era più grave e motivo per cui Lutero ritenne di doverne prendere le distanze, era che i più accaniti utilizzatori di tale strumento erano proprio i membri del clero cattolico, da lui tanto avversato. Immagini di rabdomanti aprivano l'edizione del 1550 della monumentale Cosmographia di Sebastian Münster. Perfino Santa Teresa D'Avila, in un passo della sua autobiografia, racconta di come, avendo ricevuto in dono un lotto di terra per costruirvi un nuovo monastero, fa chiamare un certo fratello di nome Antonio per individuare il punto in cui scavare il pozzo che avrebbe fornito acqua al complesso. «Davvero, non posso essere sicura se furono i segni (gesti) che fece», racconta la santa e dottore della Chiesa, «in ogni caso fece un po' di movimenti con il ramoscello e poi disse "scavate proprio qui"; scavarono, ed ecco: una abbondante fonte di acqua scaturì, eccellente per bere, abbondante per lavarsi, e che mai sarebbe rimasta asciutta ».

Nel 1651 ne intesseva le lodi anche l'ecclesiastico e poeta Samuel Sheppard, nei suoi «Epigrammi teologici filosofici e romantici» chiamandola ancora con il suo antico nome latino di virgula divina :

-

Some Sorcerers do boast they have a Rod,

-

Gather'd with Vowes and Sacrifice,

-

And (borne about) will strangely nod

-

To hidden Treasure where it lies;

-

Mankind is (sure) that Rod divine,

-

For to the Wealthiest (ever) they incline.

Mancava però il «riconoscimento ufficiale». Nel 1659, mentre il geniale filosofo, storico e museologo gesuita tedesco, Atanasius Kircher compiva i suoi studi sul dispositivo rilevando nelle contrazioni muscolari l'origine del suo movimento (La magia della lampada magica o la dimostrazione analogica e la visione dell'invisibile, 1660–1700), il suo nuovo aiutante, il teologo e scienziato gesuita Kaspar Schott (Gaspare Schotto), completava la sua più controversa opera.

Due anni gli erano stati necessari per redigere il poderoso «Magia universalis naturae et artis, sive recondita naturalium et artificialium rerum scientia», ma finalmente aveva raggiunto il suo scopo: dichiarare, oltre ogni ragionevole dubbio, la verga del rabdomante uno strumento del diavolo, controllato dal diavolo e perciò il diavolo stesso!

Se la sua speranza era quella di farne decadere l'uso, si sbagliava. L'attacco frontale non fece che accrescere l'interesse verso la forcella di nocciolo e costrinse la Chiesa a farla rientrare sotto la sua giurisdizione. Inavvertitamente, cercando di distruggerla, l'aveva appena resa l'arma finale dell'Inquisizione contro i nemici della Religione. Tenuta tra le mani, la forcella, quando il rabdomante passava sopra l'acqua corrente, prendeva a contorcersi e si sollevava impettita verso l'alto, poiché «aveva riconosciuto sé stessa». Poiché essa era il diavolo, puntata contro chi era «posseduto» dal diavolo, ne portava i segni o con il demonio era in combutta, si comportava allo stesso modo: si riconosceva e pertanto di sollevava!

Pedro Berruguete, San Domenico presiede a un autodafè, 1495 (da Wikipedia)

Ora, per meglio comprendere quale servizio rendeva e ancor più avrebbe reso, bisognerebbe ragionare bene sul senso e significato del suo nome: «verga»... e immaginare per un istante almeno i fedeli persecutori dei nemici della Chiesa quando accorrevano, destati da qualche denuncia e scrutavano le accusate, brandendo il loro bel bastone, per assicurarsi della loro colpa. Le trapassavano con lo sguardo cercando ogni dettaglio e intanto facendo bene attenzione ai movimenti della loro «verga». Quando scattava e s'addrizzava all'improvviso come un dito puntato al cielo, il sospetto diventava certezza: «Strega! Meretrice! Accolita di Satana!».

Altrettanto accadeva probabilmente nei tenebrosi processi in cui gli inquisitori sedevano sugli alti scranni, dietro spaventosi tavoli, con la «verga» tra le mani, in attesa di sentirla contorcere a conferma delle loro accuse.

Sono gli stessi storici ed esperti del fenomeno ad aver più volte sottolineato come, non a caso, a dispetto dei terrificanti racconti e delle descrizioni grottesche contenute nei documenti, le cosiddette streghe fossero in realtà dotate, agli occhi degli inquisitori di una certa «peccaminosa» concupiscenza, perfino bellezza...

Le malcapitate potevano solo pregare che la loro avvenenza non attirasse verso di loro l'interesse dell'instrumentum... chissà che le leggende sul loro aspetto terrificante non nascondessero l'intento di disgustare di proposito i loro aguzzini affinché la verga non si muovesse...

La perversione, frustrazione e follia interiore e corporale degli inquisitori aveva finalmente trovato, grazie a Kaspar Schott, una forma esteriore e oggettiva, quella della forcella da rabdomante, in cui incarnarsi, alleggerendo le loro cupe coscienze. La meravigliosa virgula divina, con le sue mirabolanti proprietà veniva così immolata all'altare della bieca vanità umana.

Il diavolo riconosceva sé stesso e il diavolo firmava di proprio pugno la sua condanna. Confessioni e torture concluse dalla purificazione sul rogo, non erano che il doloroso procedimento con cui il male già riconosciuto, la colpa, veniva estirpata estratta e sradicata dal corpo che la conteneva, un vero e propri «atto esorcistico» in piena regola.

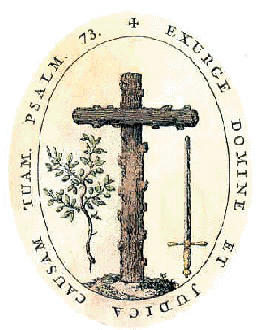

Stemma dell'Inquisizione (da Wikipedia)

Rimaneva solo una questione assai spinosa... come si poteva maneggiare il diavolo senza rimanerne lordati? L'autorità di cui gli uomini di Dio erano investiti non bastava di certo: un uomo è pur sempre e solo un uomo. Bisognava in qualche modo «battezzarla». E affinché il Battesimo fosse efficace, si risolse che la «verga» andava «messa a dormire insieme a un fanciullo appena battezzato, del quale avrebbe preso lo stesso nome »... con tutti i sensi singoli, doppi e tripli che vi si possano rintracciare e che mostrano come l'uomo non sia cambiato mai, né mai forse cambierà.

Dunque, la «verga» diabolica, nelle mani prudenti e autorevoli di un prelato, dopo essere stata attentamente sacralizzata nel giaciglio di un fanciullo appena battezzato, diventava come d'incanto uno strumento della fede e un vero e reale «martello» (Malleus ) delle streghe, come quello teorizzato nel 1487 da Kramer e Sprenger.

La fama della forcella del rabdomante crebbe, come quella della verga inquisitoria, a dismisura. Mattheus Willenius nel 1671, scrivendo un trattato sul Bastone di Mercurio ne prende le difese. Poco dopo Jacques Le Royer sostiene che il materiale di cui è fatta incida poco sul risultato. Dechales, prete gesuita, nel 1674 (De Fontis Naturalibus) esprime meraviglia per il mistero grazie al quale il movimento della verga è possibile e per i risultati cui porta. L'anno seguente, invece, un medico, J.C. Fromman, la ridicolizza pubblicamente. Un suo collega, G. B. De Saint Romain, nove anni più tardi cerca di spiegarne il movimento come il risultato di emanazioni provenienti dai minerali e dai flussi di acqua sotterranei.

Il dibattito non accenna a placarsi, anzi, esplode letteralmente nel 1692, quando il mondo conosce le prodezze del rabdomante francese Jacques Aymar-Vernay. Secondo le cronache alle 10 del mattino del 5 luglio di quell'anno, alcuni ladri erano entrati in un bottega di vini a Lione, avevano brutalmente ucciso il proprietario, Antoine Boubon Savetier e la moglie ed erano fuggiti con un bottino ingente.

Jacques Aymar (da Wikipedia)

La polizia brancolò nel buio per diverse settimane finché, incapace di risolvere il mistero, fu indirizzata da un rappresentante di vino originario del Delfinato, sentito come testimone, ad un certo Aymar, cercatore d'acqua di professione, noto per aver già risolto alcuni casi nel nord della Francia. I suoi successi erano cominciati anni prima quando, dopo aver individuato il punto adatto per scavare un pozzo, i manovali, prima di raggiungere la falda si erano imbattuti in una botte contenente il cadavere di una donna scomparsa da almeno quattro mesi. Al collo portava ancora il laccio con cui era stata strangolata. Aymar, ottenuto il laccio, lo aveva portato con sé e tenendolo fra le mani insieme alla sua forcella, aveva riconosciuto, grazie all'unico movimento del dispositivo, il vedovo della donna quale colpevole.

Il capo della polizia lionese, non pago della sua fama, prima di assoldarlo, aveva comunque deciso di metterlo alla prova. Dopo aver sepolto l'arma recuperata sulla scena del delitto, una roncola, insieme ad altre due armi in un campo fuori città, aveva chiesto al rabdomante di trovarla. Stupito ma ancora non soddisfatto del risultato positivo, aveva preteso poi che Aymar riconoscesse quale delle tre era l'arma usata per l'omicidio. Di fronte alla risposta esatta, infine, si era convinto a servirsi delle sue capacità.

Dopo una breve ispezione alla bottega, Aymar aveva immediatamente condotto i poliziotti nelle prigioni della vicina Beaucaire, dove era appena stato rinchiuso per un piccolo furto un ragazzotto diciannovenne di Tolone. La sua vistosa gobba era il particolare che il rabdomante aveva dedotto dal luogo del delitto e che lo aveva condotto fin lì. Portato a Lione e messo alle strette, Joseph Arnoul aveva confessato e fatto i nomi dei due complici, Thomas e Andre Pese altrettanto di Tolone.

La polizia locale aveva fatto sapere che erano stati visti l'ultima volta imbarcarsi su una nave presso il porto della città. Aymar li cercò lungo tutta la costa. Si fermò soltanto quando divenne chiaro che i due malviventi avevano già raggiunto Genova e la polizia lionese non aveva l'autorità per proseguire fin lì le indagini.

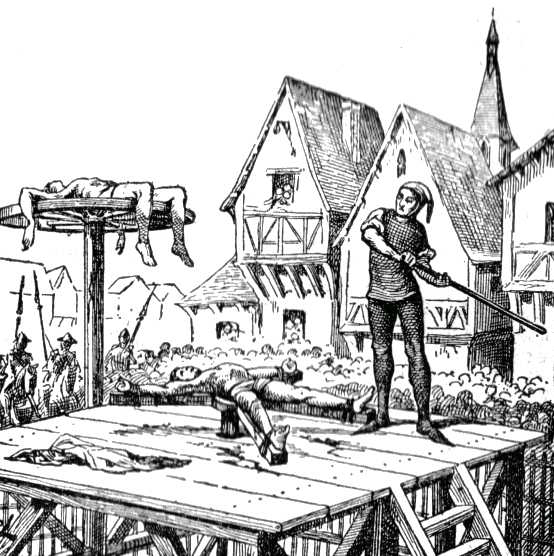

Il processo andava comunque fatto. Il gobbo, unico imputato, fu dunque riconosciuto colpevole del duplice omicidio, nonostante le proteste di Aymar, secondo il quale non lui ma i suoi complici erano stati gli esecutori materiali. La pena capitale fu eseguita il 30 Agosto 1692. Joseph Arnoul fu l'ultimo uomo della storia a perire subendo il supplizio della ruota.

Supplizio della ruota (da Wikipedia)

La vicenda in ogni caso, aveva fatto conoscere la rabdomanzia e il poter della verga al mondo.

Per un incredibile coincidenza, era accaduto proprio in quella medesima Provenza in cui l'Inquisizione ne faceva uso, più che in ogni altro luogo, per i propri scopi.

Se si fosse saputo che lo strumento del demonio, osteggiato e additato come il male personificato, era in realtà il «migliore amico» dei cacciatori di streghe, la chiesa avrebbe rischiato uno dei più grandi scandali di tutti i tempi. Per di più, il teologo Pierre le Lorrain, Abbé de Vallemont, entusiasta delle gesta di Aymar, si era gettato a capofitto nella stesura del trattato La Physique occulte , a difesa di quello strumento, pubblicato poi nel 1696.

Non si poteva più rimandare. Nel 1703 dunque, la Santa Inquisizione, tra i mille decreti che promulga, ne pubblica uno appositamente per vietare l'utilizzo della verga da rabdomante nei processi. Il «demonio» viene ricacciato sotto le tonache dalle quali era venuto. Nel giro di pochi anni, la caccia alle streghe si ferma.

BIBLIOGRAFIA:

Barret, William e Besterman, Theodore, The Divining Rod, University Books, New York, 1968

Ellis, Arthur Jackson, The Divining Rod: A History of Water Witching, with a Bibliography, Harvard University, Cambridge, 1917

Eve, Arthur Stewart e Keys, David Arnold, Applied geophysics in the search for minerals , Oxford University Press, Oxford, 1954

Fiddick, Thomas J.P., Dowsing : with an Account of Some Original Experiments, Camborne printing & stationery Company, Camborne, 1913

Garnier, Pierre, Histoire de la baguette de Jacques Aimar; pour faire toutes sortes de dècouvertes, Chez J.-B. Langlois, Paris, 1693

Givry, Gillot, A pictorial anthology of witchcraft, magic & alchemy, Ballantyne, London: Spottiswoode, 1931

Latimer, Charles, The divining rod: virgula divina-baculus divinatorius (water-witching), Fairbanks, Benedict & Co., Cleveland, 1876

Martino, Federico, Il volo notturno delle streghe, La città del sole, Napoli, 2011

Mereu, Italo, Storia dell’intolleranza in Europa, Bompiani, Milano, 1979

"Inquisitio Veritatis" è disponibile in formato PDF su ![]()

La mia terra mi insegnò le verità

Dipinse l'acqua sopra il fuoco e accanto il demone dell'aria insieme alla terra nutrice. Non ci si può sbagliare e non può essere casuale. Perché altrimenti raffigurare il Battista lungo il fiume, sulla cappa che copre il focolare?

Aveva seminato come molliche di pane i brandelli delle verità in tante sue opere, nascosti ma visibili all'occhio acuto. Solo quando si era rinchiuso nella prigione dorata della sua nuova casa, al riparo dalle voci e dagli sguardi accusatori, coperto di vergogna per aver perso il titolo notarile, ignorando qualunque prudenza, aveva finalmente dato forma a quelle verità, senza più nasconderle.

Erano sincere ragioni maturate nel tempo con il cuore, non certo eresie! Erano sgorgate nel silenzio dell'animo di un nobile notaio e sensibile artista, nient'affatto risibili fandonie!

Quei primi flebili sospetti erano cresciuti con l'età e sbocciati a vita nuova mentre lavorava con mastro Fermo. Dissetandosi all sorgente di sapienza che prorompeva da quel rinomato pittore, ascoltandone le parole in silenzio, prendendo poco a poco il coraggio di fare qualche timida domanda nelle corte pause, rubando i sussurri forbiti degli architetti e del magister del cantiere, lentamente le verità che la sua terra gli aveva narrato da fanciullo avevano preso forma.

Le figure sante che gli avevano chiesto di tinteggiare nella chiesa grande di Montecrestese (1547) non gli avevano lasciato grandi spazi di manovra. Poi, due anni più tardi, finalmente l'occasione era giunta, quando aveva bussato alla sua porta niente meno che il priore dei Disciplinati di Santa Marta.

La confraternita era appena riuscita nella gravosa impresa di farsi concedere parte della chiesa pievana, per ricavarvi una cappella nella quale i disciplinati potessero radunarsi. Così avevano scelto lui, Giacomo, per decorarla come si conveniva. Il giudizio Universale, il Purgatorio e una grande Crocifissione erano i temi stabiliti, ma gli avrebbero concesso qualunque altra licenza se avesse accettato.

Montecrestese (VB) - Chiesa Parrocchiale

Non aveva esitato un istante e noi, cinque secoli più tardi, ancora ne possiamo ammirare l'opera. La “disciplina”, per i confratelli, era uno strumento di guarigione. La flagellazione che essi si imponevano era il medicamento per i peccati dell'intera comunità. Nel dolore e nel sangue di quel gesto cercavano la redenzione, la trasformazione del peccatore in “figlio d'Iddio” e la sua rinascita nello spirito.

Giacomo si era immedesimato in quell'idea ma, superando l'ipocrisia della punizione corporale, ne aveva voluto restituire la verità profonda e non traviata dalle pulsioni umane. Prendendo a prestito la “lingua” dotta degli alchimisti e dei pensatori illustri di città, che stava imparando a conoscere, aveva fatto in mezzo alla parete un crocifisso bianco, del colore preciso della materia alchemica in trasformazione. Quel corpo martoriato non poteva che essere candido come il “latte” della Madre che, nutrendo i figli, li trasforma in “adulti”mondandoli da ogni peccato.

Accanto a quel gran sole, a ciascun lato aveva posto i due “banditi”, i due “esiliati”: il mansueto Disma a destra con la testa rivolta in alto, al cielo; il ribelle Gesta mentre si contorce come un serpente, volgendo all'indietro la testa, verso il basso, verso la terra, a sinistra.

Poi, tra le mille figure assiepate nervosamente ai piedi dei tre condannati, nascose sotto gli occhi di tutti un piccolo dettaglio, un brandello di colle, un pezzo della sua terra, di quella madre premurosa che fin li l'aveva “accompagnato”. Il declivio è tagliato, a metà c'é una sorta di cengia con una spianata davanti, trattenuta da un muro netto e verticale. Sette “pietre” sono sapientemente disposte sul terrazzamento, tutte diverse per dimensioni, ma organizzate secondo una logica invisibile.

Un solo luogo reale può averlo ispirato, a Montecrestese. È possibile che il sito megalitico di Croppole gli fosse già noto? Con buona probabilità non aveva idea dell'antichità di quelle pietre, ma non si può certo escludere che, in qualche modo, ne fosse rimasto affascinato. Del resto erano -e sono ancora- molto vicine alla frazione di cui Giacomo portava il nome.

Se così fosse, il “sole di giustizia” esiliato tra gli esiliati, nell'affresco s'innalzerebbe dal centro della valle, in corrispondenza della confluenza tra la Toce e l'Isorno e il “ladrone ribelle”, elevandosi dall'attuale Pontetto-Roldo, “farebbe ombra” alla frazione Cardone, quindi alla casa del pittore e per analogia al pittore stesso!

In quella grandiosa scena ambientata ai suoi giorni, Giacomo già si raffigurava, lui e le verità che stava maturando, il “messo in ombra”, il “bandito”, l'escluso, l'esiliato, l'incompreso, senza immaginare quel che pochi anni dopo gli sarebbe davvero accaduto.

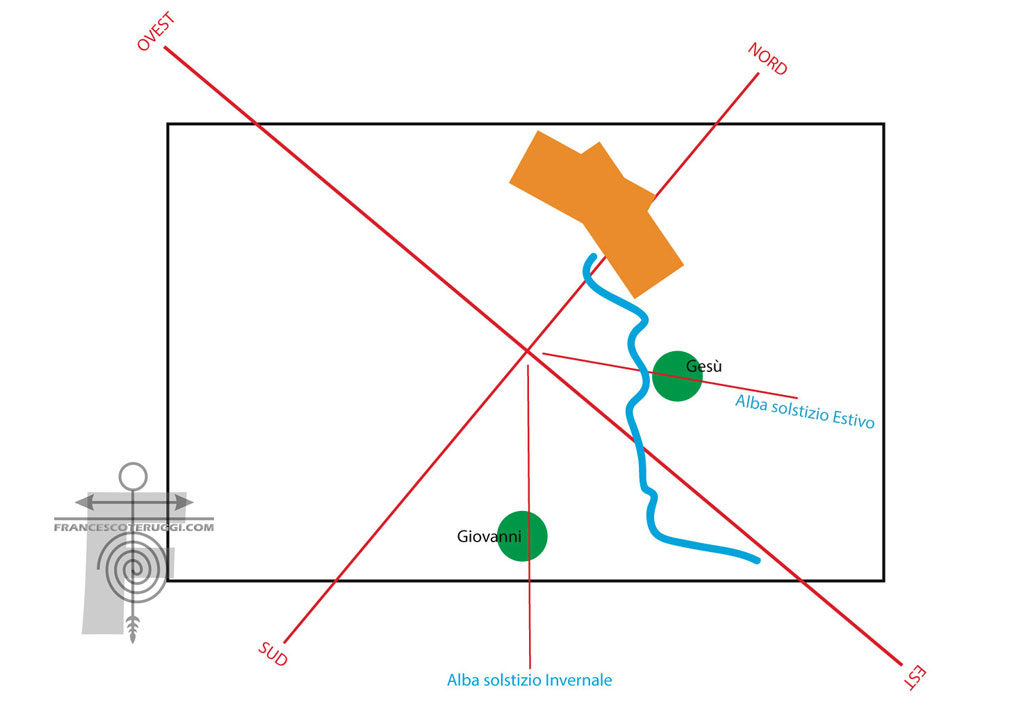

La collocazione del dipinto sulla parete settentrionale della cappella, inoltre, sembra dare una collocazione paesaggistica quasi astronomica all'insieme. Il Cristo Bianco sulla croce lignea, corrispondendo alla direttrice nord-sud, diventa ad ogni livello il vero “asse del mondo”, con le braccia a indicare i due “equinozi”. Dietro di lui, i due ladroni indicherebbero, entrambi a 45° e quindi nelle direzioni Nord-Est e Nord-Ovest, l'alba e il tramonto del Solstizio estivo ma anche, nella direzione dei loro sguardi, l'alba e il tramonto del Solstizio Invernale. Lo scorpione solitario, sul vessillo oltre il ladrone che si contorce sulla sinistra del Cristo, è un richiamo preciso e corretto alla costellazione omonima, contro la quale il sole sorge proprio al Solstizio Estivo se osservato da Montecrestese.

Montecrestese (VB) - Crocefissione, particolari astronomici

Non pago, Giacomo aveva “corso il rischio” fino in fondo. Da quella parete nessuno mai avrebbe cancellato una tale immagine. Sarebbe rimasta intoccata, perenne testimone del dono che la sua terra gli aveva fatto e aveva fatto a tutti attraverso la sua opera.

Perciò i due ladroni-solstizi non sono appesi a croci levigate ma ad alberi nodosi e “antichi”, le cui cime potate sono diventate i patiboli, le braccia trasversali. Il rimando inequivocabile è al mito celtico del “re della quercia”, al taglio dei rami della pianta sacra a Odino e al sacrificio del “re” crocifisso al suo tronco, la cui morte è necessaria alla vita della terra.

Chissà che dipingendo nelle edicole delle frazioni, Giacomo non avesse conosciuto una delle sacerdotesse dette streghe, ultime depositarie del ricordo sbiadito e impreciso di ciò che era stata la raffinata spiritualità delle valli e delle montagne ossolane, legata alla terra, al cielo e ai suoi cicli, che all'epoca sicuramente esistevano ancora. A Montecrestese, non molti anni dopo la morte del pittore, ne saranno inquisite e condannate diverse (1591).

Un altro dettaglio astronomico e rilevante sono le ombre, le uniche ben definite dell'insieme, proiettate dai “megaliti”. Sono molto allungate a indicare un tramonto, quello del Sole quando si trova Nord-Ovest, nei giorni del Solstizio Estivo. Tale periodo è però nella simbologia dei “due san Giovanni” legato non al Giovanni Evangelista (e quindi al Cristo) bensì a Giovanni Battista.

Fregio a "grottesche", casa di Giacomo Da Cardone - Montecrestese (VB)

E ciò ci riporta alla casa di Giacomo, al nascondiglio in cui si sarebbe rifugiato anni più tardi, affranto dall'infamia dell'accusa di eresia. Qui avrebbe sfogato il suo bisogno di verità e concluso la narrazione. Sulla cappa del camino, grandioso simbolo alchemico dell'elemento fuoco con le sue fiamme, dipinse il preludio a un battesimo, quello del Cristo, che giunge da lontano lungo un fiume Pensandoci bene, il torrente sembra essere il prolungamento serpeggiante delle fiamme che, di certo, si levavano crepitanti dal camino acceso. Il fregio a destra e sinistra richiama da una parte, nei loro profili “totemici”, le creature che popolano la terra e la madre che nutre, dall'altra forme svolazzanti, lievi, leggere, brezze, venti e soffi che escono dalle narici e dalle orecchie.

I quattro elementi del creato, così come li aveva mirabilmente teorizzati il celebre Agrippa, morto quando Giacomo era ancora un apprendista a Crevola, abbracciano quindi in tutta la loro perfezione i presenti che si intrattengono nella sala. Non c'é separazione, fluiscono uno nell'altro in un movimento perpetuo e direzionato.

Non è un “gabinetto delle curiosità”, un wunderkammer da collezionisti rinascimentali, ma un insieme omogeneo oltre le apparenze, in cui l'artista aveva ambito a sintetizzare la verità unica, così come filosofi e teorici l'avevano sognata, non ultimo l'illustre Giovan Pico Della Mirandola, alla fine del Quattrocento.

Che tutto, ma proprio tutto, nel creato “abbia un sesso”, quindi una “prevalenza”, una direzione e un movimento è senza dubbio una delle verità che Giacomo aveva maturato. Era stato attento a non evidenziarla troppo nelle realizzazioni “religiose” che gli avevano commissionato a Baceno. Ma non aveva potuto trattenersi quando si era trattato di decorare la casa Marini di Crodo, nel 1547. Nei fregi di quella dimora nobiliare perfino gli angeli “hanno un sesso” e accanto ad un “femminile” compare sempre un “maschile”, in un'alternanza studiata e non casuale di opposti che si attraggono, proprio come i mistici di ogni tempo raccontano accada in ogni atto di creazione, ad ogni livello, dal più minuto a quello delle stelle.

Wunderkammer del XVII sec. (da Wikipedia)

Tale è la musica, il canto del creato, la “sinfonia delle sfere”, il suono che crea e vivifica, ossessivamente rappresentato da Giacomo nelle teorie di musicanti, di menestrelli e di quell'Orfeo, della Casa Marini nel quale forse si identificò. C'é una strana similitudine nella posa delle braccia e nello sguardo vacuo, incurante e quasi di sfida, del suonatore mitologico, del soldato in primo piano nella crocefissione di Montecrestese e del Giovanni Battista sul camino della sua casa.

Orfeo canta e suona. Il suo è un canto di verità. La natura soltanto lo comprende e accorre ai suoi piedi. Nei suoi occhi c'é la solitudine ma anche un qualche compiacimento per la prova cui sta sottoponendo qualcuno che, però, non verrà.

Eppure Orfeo continua a diffondere la sua musica, assiso su quella terra che gli ha insegnato le verità e incurante dei demoni inquisitori che, da lontano, lo osservano. Lo prenderanno, prima o poi, ma la verità sarà preservata.

BIBLIOGRAFIA

Gian Franco Bianchetti, Il pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1988

Tullio Bertamini, Le disavventure del pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1991

René Guénon, Simboli della Scienza sacra, Milano, Adelphi, 1962

Henric Cornelius Agrippa, De Occulta Philosophia libri tres, Anversa, 1531

Giovanni Pico della Mirandola, De ente et Uno, 1489

Jean Chevalier e Alain Geerbrant, Dizionario dei simboli, Parigi, 1969

Erich Fromm, Il linguaggio dimenticato, New York, 1951

Robert Graves, La Dea bianca, Faber & Faber, Londra, 1948

Frederic Portal, Des couleurs symbolique, dans l’Antiquité, le Moyen Age et les Temps Moderne, Parigi, 1837

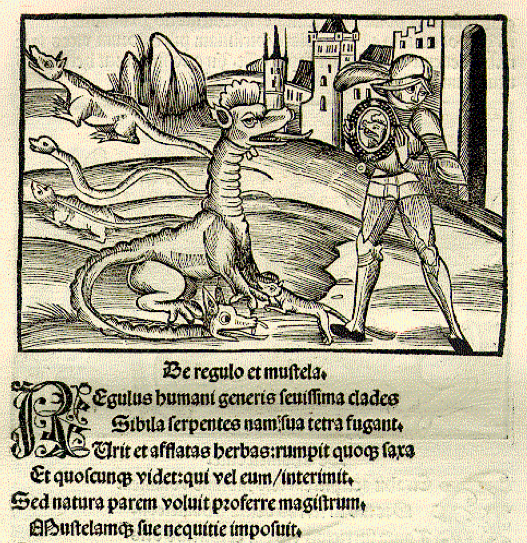

Il fiato del piccolo re

Chi è il re dei draghi, l'origine di tutti i serpenti? Qual'é il “principio” che li rende ciò che sono? Non è forse il fuoco che cova nel loro ventre ed erompe come fiato ardente dalle loro bocche? Non è forse la fiamma che arde nelle loro pupille e si sprigiona come saetta dai loro occhi?

Il fuoco, che distrugge e distruggendo purifica, nasce dalle profondità della terra per salire come fiamma fino al cielo. Era il fuoco puro che, se non controllato, strisciava fra le messi nei periodi di canicola, provocandone una crescita troppo veloce e il formarsi della “ruggine del grano” che guastava i raccolti.

Già i Romani e altri popoli prima di loro per scongiurarne la devastazione, usavano praticare i riti detti “ambarvalia” (“andare in giro per i campi”), il più importante dei quali era recarsi in processione al sorgere della “stella del cane” (25 aprile) chiedendo (“rogando”) al dio Robigus di “ammansire la bestia”. Da tale usanza detta “robigalia”, sarebbero derivate le “rogazioni” cristiane durante le quali veniva portato per i campi il fantoccio di un “drago”.

Non si faccia confusione però. Il “drago” era certo l'immagine di tutti i malanni, di tutti i pericoli che si nascondono nelle profondità della terra. Eppure non era ancora, nell'antichità, la bestia demoniaca in cui l'avrebbero trasformato nel medioevo, anzi, come ogni cosa nel creato, era parte dell'esistenza. Tant'è che non lo si uccideva ma si provvedeva per lo più ad ammansirlo, convincendolo a “spostarsi”, ad occupare un luogo a lui più consono e non dannoso.

Di santi “sauroctoni”, domatori di draghi e di serpenti d'ogni foggia e dimensione, acquatici e terricoli, è pieno il martirologio romano, dall'Arcangelo con la spada al suo emulo San Giorgio, a San Silvestro, San Teodoro, San Rufilo, San Mercuriale, Santa Margherita di Antiochia, San Bernardo di Mentone, San Marone, San Pellegrino, Santa Marta, a San Demetrio a San Giulio d'Orta e molti altri.

Come il drago era la sintesi di tutti i pericoli causati da una qualunque forma di “squilibrio” della terra, la tradizione sfornò nei secoli molteplici altre forme per esprimere ogni singola “minaccia”. Di tutti uno era il re. Era il fuoco stesso, nato da un uovo sferico partorito da un “gallo”, dal sole stesso. Veniva dalle profondità della terra, dal pozzo in cui lo trovò il santo vescovo Siro a Genova. Proprio dove la narrazione di Jacopo da Varagine colloca l'episodio, ancora oggi (tra le attuali via Fossatello e via S. Siro) c'é ancora una lapide a ricordare dove si trovava il pozzo.

Tale fuoco era nocivo alla terra indifesa e la irretiva con i suoi occhi di fuoco e così infatti apparve all'imperatore la cui figlia ne era ottenebrata, dopo che il santo martire frigio Trifone, ancora giovane, l'aveva fatto fuggire.

È dunque il fuoco che brucia silenziosamente nelle profondità della terra, il magma che erompe dai vulcani, lo stesso fuoco di cui è fatto il sole. È la fiamma che purifica e monda, l'ardore nel petto del cavaliere d'amore cortese, la brace che arde nell'intelletto dei sapienti. Ma è anche il distruttore che può prendere il sopravvento e incenerire ogni speranza, ogni slancio amoroso, ogni desiderio di conoscenza.

Tanto nelle processioni rogatorie, quanto nei racconti popolari, sopravvive così mirabilmente, in termini simbolici, il principio sapienziale del “troppo calore” che distrugge e che è tale, con modi propri, per il cosmo, per la terra e per l'uomo.

Non si tratta di una sapienza solo “filosofica” o mistica ma anche di conoscenze pratiche che, in questo modo si sono efficacemente tramandate. Nelle tradizioni alpine il “piccolo re” o “re di biss”, re dei serpenti, meglio noto come “basilisco” è una delle creature fantastiche e pericolose nelle quali ci si può imbattere, se si è incauti, andando per pascoli, prati e alpeggi. Nelle sue fattezze si nasconde non una mera fiabetta per bambini, ma un piccolo gioiello di sapienza contadina che è potuta giungere fino a noi, mantenendo intatto il suo insegnamento, proprio grazie a questa sua forma.

Il basilisco è, in verità, il “gran nemico”, il principale avversario di ogni alpigiano. In una parola è il “colpo di calore”, frequente soprattutto per chi lavora all'aperto. Nell'ambiente che si racconta il rettile prediliga, si riconosce chiaramente un'indicazione delle condizioni in cui l'insolazione può verificarsi più facilmente: il basilisco si incontra nell'erba alta, secca e ingiallita, tipica delle situazioni di siccità e di eccessivo caldo.

L'aria calda e irrespirabile che si alza dal terreno in quelle condizioni viene efficacemente resa con il “fiato” infernale della bestia. È quella stessa aria calda e satura, se si manifesta prima del mese di maggio, provocherà una crescita eccessiva delle messi, compromettendo i raccolti. Ed è anche quello stesso afrore che minaccia di morte i minatori e chi si avventura nelle grotte, annidandosi nei pozzi come nell'antica Genova del vescovo Siro e nel buio più profondo.

Il colpo di calore, allora, ormai inevitabile, viene strisciando, in silenzio e colpisce all'improvviso. A quel punto si crolla a terra febbricitanti a faccia in su, cercando di respirare. Il disco solare con i suoi raggi, visto attraverso le palpebre arrossate, non può che somigliare agli occhi di brace del rettile.

Presto cominciano i vaneggiamenti e le allucinazioni unite al tremore spasmodico del corpo, che non riesce più a espellere il calore in eccesso. Infine, mentre si sbatte e si vaneggia a tal guisa da sembrare indemoniati (come la figlia dell'imperatore frigio!), giunge inesorabile, nella solitudine delle valli e dei prati, la morte.

In questa mirabile descrizione delle cause e dei sintomi, pii uomini del passato non hanno però mai dimenticato di elencare anche i rimedi, avvertendo, prima di tutto, che il basilisco non va “ucciso”. Pezze imbevute di acqua poste sulla pelle soffocano il basilisco e uccidono chi si è preso un colpo di sole, altrettanto il ghiaccio che può provocare uno shock termico.

Il rettile invece, va “ammansito”, va invitato ad andarsene in modo fermo, ma con dolcezza. Siro, l'aveva convinto a entrare nel secchio calato nel pozzo e il basilisco, quando ne era stato tirato fuori, era fuggito gettandosi in mare. Altrettanto, bere per favorire la sudorazione e immergere il corpo in acqua fresca (non gelida!) sono e sono sempre stati i piccoli rimedi per combattere l'insolazione.

Se scorressimo con attenzione i vecchi racconti di chi scampò al basilisco, poi, troveremmo sicuramente, nascosti nelle fortunose e inverosimili soluzioni escogitate dai superstiti, mille altri rimedi, ricordi di una sana conoscenza della natura che da tempo abbiamo tradito.

La natura continua a gridare, inascoltata, che nella malattia c'é già anche la cura. È così infatti che il rettile, per principio omeopatico, diventò medicina di sé stesso, trasformato nel Santo Basilisco dei cristiani, provvidenzialmente martirizzato e sepolto a Comana sotto Diocleziano.

BIBLIOGRAFIA

Jean Paul Clébert, Animali fantastici, Milano, Armenia, 1990

Jorge Luis Borges e Margherita Guerrero, Manuale di zoologia fantastica, Milano, Einaudi, 1957

Marie-Madeleine Davy, Il simbolismo medievale, Paris, Flammarion, 1977

Jean Chevalier e Alain Geerbrant, Dizionario dei Simboli, 1969

Jacques Bonvin, Dictionnaire énergétique et simbolique de l'art romain, Paris, Mosaique, 1996

Huang Ti, Nei ching Su Wen, V sec. a.C., pubbl. 1770

Teresio Valsesia, Val Grande ultimo paradiso, 1985

Aa. Vv., La montagna dei twergi, Gruppo Alpini Ornavasso, 1989

Enrico Rizzi, I Walser, Anzola d'Ossola, Fondazione arch. Enrico Monti, 2003

Il lupo, l'airone e una "gran puzza di zolfo"

Lo condannarono con l'accusa di “luteranesimo” non perché fosse seguace dell'ostinato riformista teutonico, ma poiché non sapevano cosa imputargli. C'era qualcosa nelle sue opere, nella sua pittura, che inquietava i benpensanti e “puzzava di zolfo”. Era di certo “non-cristiano”, su questo non c'erano dubbi. Così gli inquisitori di Milano lo raggiunsero nel 1561, lo indussero a confessare, lo processarono e gli inflissero adeguata punizione.

Non fu messo al rogo, Giacomo da Cardone di Montecrestese, abile pittore. Aveva fatto ammenda. Non era una strega né un predicatore eretico, era soltanto non-cristiano, ammorbato dal seme peccaminoso del dubbio. Ah, quale terribile e demoniaca infermità! Lo giudicarono malato di peste nell'anima, con il cuore rosicchiato dai topi, servitori del diavolo e portatori del bubbone. Solo San Rocco avrebbe potuto salvarlo da quella pestilenza spirituale. Gli ordinarono di dipingerlo affinché fosse salvo e gli cucirono addosso una croce per esorcismo perpetuo.

Infine lo rimandarono a casa, nella piccola frazione sopra Roldo. Riabbracciata la moglie e i figli, scampato a pericoli peggiori, ma con il marchio dell'infamia addosso, Giacomo si fece costruire una nuova casa, più confortevole e vi si nascose. Temeva la riprovazione dei concittadini e gli attacchi dei suoi detrattori ed avversari. Ma l'ingiustizia proprio non gli andava giù. Così, tra le mura domestiche, si lasciò andare al più libero sfogo, affrescando i muri interni con ciò che, con forza ancor maggiore, serbava nel cuore.

Le “grottesche” che corrono lungo i muri della casa di Giacomo di Cardone, popolate di teste urlanti, serpi, figure dionisiache e vegetali sinuosi come serpi, sono il sipario, l'apparenza che cattura l'occhio e distoglie l'attenzione. Nulla invece direbbe il dipinto che domina tutto, la “Predicazione di San Giovanni” il cui unico elemento insolito, di “disturbo”, è proprio il Battista, ritratto di fronte mentre guarda, muto e scoraggiato, appeso al bastone, l'osservatore, sperando che si accorga che nulla è ciò che sembra.

Ad una prima occhiata, ciò che si vede è la chiara denuncia del pittore che si immedesima nel santo “decapitato”. Alla sua destra, dietro di lui, quelli che dovrebbero ascoltarlo invece gli parlano alle spalle, condannandolo... come le parole del Battista giunte alle orecchie di Salomé avevano causato la sua decapitazione, così i “sussurri”, le “voci”, i “pettegolezzi” sul conto di Giacomo all'Inquisizione, gli avevano “tagliato la testa”, l'avevano privato del suo “pensiero”.

Ma, un giorno, giustizia sarebbe stata fatta sul suo conto. Nel dipinto il Gesù in lontananza, venuto quale “sole di giustizia” dopo Giovanni, è il riscatto sperato alle spalle (dopo la morte) del Battista-di Cardone. Il paesaggio in cui la scena si svolge, del resto, non è affatto il deserto giudaico, bensì i dintorni di Montecrestese e precisamente le balze immediatamente a sud della casa del pittore, nella frazione omonima.

Certo, era un vezzo di molti pittori quello di inserire episodi biblici ed evangelici nei paesaggi del loro tempo ma, in questo caso, così reale, pare proprio che l'intenzione del pittore fosse quella di accentuare e sottolineare il suo identificarsi con il “battezzatore”.

Non è, non può esserlo, casuale neppure la collocazione dei personaggi nell'ambientazione. Le ombre corte raccontano che è una giornata di sole, verso l'ora di mezzogiorno, l'ora del “sol invictus” che si eleva al di sopra di tutto. Trovato il sud, si trova il nord, l'est, l'ovest. Gesù “proviene” da Nord est, Giovanni si trova a sud est. Sono le posizioni in cui sorge il sole ai solstizi. Eresia! Paganesimo! Non è forse l'Est, l'Equinozio, o a volte il Nord, l'unica direzione astronomica ammessa dalla cristianità?

Giacomo dipinse i “due leoni” alchemici, le due “porte”, quella “degli uomini” e quella “degli dei”, il ritmo di distruzione-creazione nascosto nel “solve-et-coagula”. Sono qui invertiti, ma non senza ragione. Gesù, solstizio invernale, “proviene” da nord-est, dal solstizio estivo, poiché è Giovanni a “illuminare” il suo futuro cammino. E viceversa.

Forse, nel frequentare Milano e i grandi pittori dell'epoca, di Cardone aveva cominciato a intuire una verità nuova, la stessa che nascose in ogni opera di casa sua. C'é un “graffito” su legno, non lontano dalla “Predicazione”, in cui riprodusse una favola antica, di Esopo e poi di Fedro: “Il lupo e l'Airone”.

«Un lupo aveva ingoiato un osso e andava attorno per trovare qualcuno che lo liberasse. S’imbatté in un airone, e lo pregò di estrargli l’osso dietro compenso. Quello cacciò la testa nella gola del lupo, tirò fuori l’osso e poi reclamò l’onorario pattuito. Ma il lupo gli disse: "Caro mio, non sei contento d’aver tirato fuori intera la testa dalla bocca del lupo? E osi ancora chiedere un compenso?". La favola mostra che il più gran compenso che si possa ottenere dai servizi resi a un malvagio è quello di non essere ricambiato con un sopruso» (Esopo, CCXXIV; Fedro, I, 8).

È di nuovo un'accusa: lui che si era prestato a decorare chiese e cappelle cristiane, tra le fauci dei “cristiani” quasi ci aveva lasciato la testa...

Ma l'airone, a ben guardarlo, non è un airone! Il collo è sinuoso come quello di un cigno, la testa pare quella di una cicogna, solo il corpo è simile a un airone. È una chimera... una fenice, simbolo dell'astro solare. Il lupo, altrettanto, cavalcatura delle streghe e degli stregoni in volo verso il sabba, il lupo che ulula alla luna, è un animale delle tenebre. Giacomo ha forse rappresentato il sole mentre viene “ingoiato” dalle tenebre, il sole alchemico che muore e si rigenera?

Di nuovo l'ambientazione, che pur si richiama alle campagne di Montecrestese, nasconde una “risposta”. Non ha nulla a che vedere con la favola rappresentata né con altre simili. Ma è il luogo perfetto di un certo mito greco, la storia di Leda, sedotta da Zeus trasformatosi in cigno. Così la immortalavano all'epoca. Leonardo ne aveva da poco fatto un meraviglioso dipinto, andato perso ma di cui si conservano copie e interpretazioni. La somiglianza strutturale tra i due paesaggi forse è più che una semplice suggestione.

Leda partorì due uova... come la fenice che rinasce uovo dalle sue stesse ceneri. L'esoterismo islamico la chiama “kibrit ahmar”, “zolfo rosso”. La sua esistenza è leggendaria. Pare si trovi vicino all'Ovest, in prossimità del mare. Essenza rara, simboleggia l'uomo che “non ha pari”.

Tale è l'uomo che primeggia in sapienza. Ma se la sua sapienza è ammorbata dall'orgoglio e dall'egoismo, comincia a puzzare, come lo zolfo giallo che sale dalle profondità infernali.

Nessuna altra sapienza poteva essere profumata per un inquisitore, se non quella di Santa Madre chiesa. Le altre non erano che “puzze” diaboliche...

BIBLIOGRAFIA:

Gian Franco Bianchetti, Il pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1988

Tullio Bertamini, Le disavventure del pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1991

Aemilius Chambry (recensuit ), Aesopi fabulae, II voll. Paris, 1925-1927

G. S. Schwabe, Phaedri Augusti liberti Fabulae Aesopiae libri V, 2 voll., Brunsvigiae, 1806

Jean Chevalier e Alain Geerbrant, Dizionario dei simboli, Parigi, 1969

Erich Fromm, Il linguaggio dimenticato, New York, 1951

Robert Graves, I miti greci, 2 voll., 1963

Martin Theodoor Houtsma, Encyclopédie de l’Islam, Parigi, 1913-1938

Frederic Portal, Des couleurs symbolique, dans l’Antiquité, le Moyen Age et les Temps Moderne, Parigi, 1837

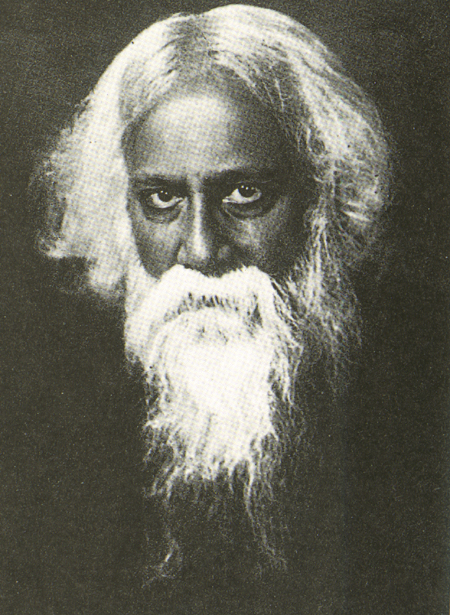

Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito.

Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito. Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.

Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.