Teodora e i tre decani: il segreto celeste di Ravenna?

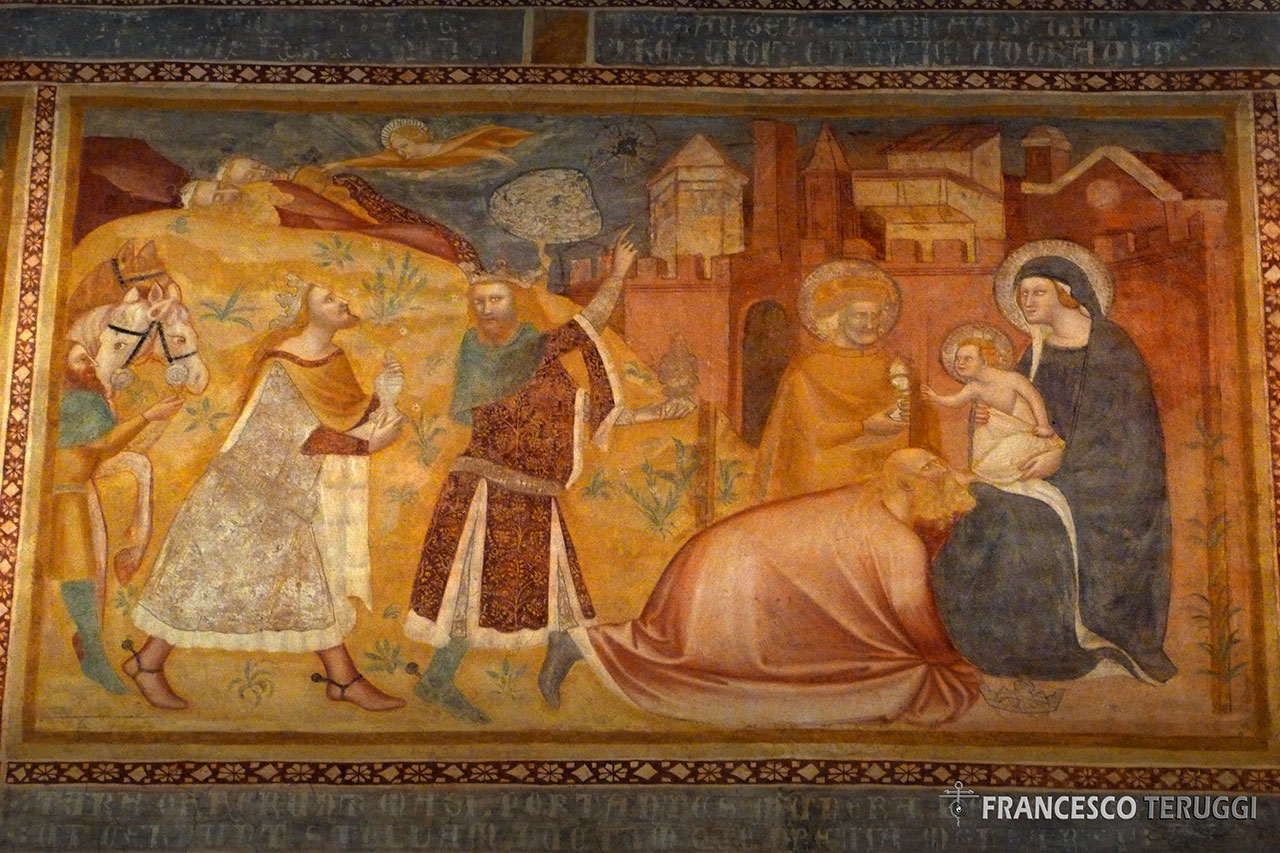

Il simbolo per eccellenza di Ravenna, che fu per tre volte capitale, è senz’altro l’Adorazione dei Magi, che compare in città almeno quattro volte: a Sant’Apollinare Nuovo la più celebre; a San Vitale sul sarcofago di Isacio (620-637 d. C.) e tra le vesti dell’imperatrice Teodora, nel mosaico a lei dedicato; a San Giovanni Battista su una capsella (reliquiario di marmo) dedicata ai Santi Quirico e Giulitta, della prima metà del V secolo (oggi è esposta al Museo Arcivescovile).

L’importanza di queste raffigurazioni per la cittadina ravennate è indubbia, ma non è fin in fondo chiaro perché essa fu scelta. Genericamente la si attribuisce alle simpatie monofisite dell’imperatrice Teodora, moglie di Giustiniano, sulla cui tunica i tre sacerdoti iranici compaiono e all’offerta dei “doni imperiali” compiuta all’indomani dell’elevazione di Ravenna a capitale dell’Impero Bizantino in occidente.

Inoltre non è facile stabilire quale delle immagini conservatesi possa essere eventualmente l’originale a cui le altre, sicuramente, si ispirano, essendo tutte precisamente modellate su uno stesso canone già ben consolidato.

Il mistero insomma rimane.

Forse una soluzione esiste, ma richiede di inoltrarsi in ambiti delicati e non sempre apprezzati dalla storiografia ufficiale. La vera natura dei Magi è il fulcro dal quale procedere. La tradizione è nota, i suoi risvolti e le sue inesattezze meno, a partire dalla “stella” che i tre avrebbero seguito. Essa infatti non compare nei testi più antichi che raccontano dei sapienti venuti da oriente a venerare il Bambinello. Il primo fra essi, il Vangelo di Marco, mette in bocca ad uno dei magi l’aver avvistato un certo “aester” in oriente in seguito al quale sarebbero partiti alla volta di Gerusalemme.

Gli apocrifi Protovangelo di Giacomo e il Vangelo Pseudo Matteo che da esso deriva, attribuiscono più precisamente alla venuta dei Magi il loro aver “consultato le stelle”. Sarà Origene, più tardi a consolidare definitivamente la tradizione della stella identificandola con una cometa.

Sembra che l’origine di questi Magi fosse iranica e che fossero esperti astrologi, ma notizie sulla loro reale esistenza non ce ne sono. Per uno di loro, Gaspare, è stata proposta, non senza qualche difficoltà, l’identificazione con il re indo-partico Gondophares il cui regno fiorì fra il 20 e il 46 d. C.

Nella tradizione copta etiope invece si ricorda Baldassarre, il re magio dalla pelle scura, identificandolo con l’imperatore Bazén, venerato come un santo presso il monastero di Debre Damo ad Axum.

Non c’è alcuna certezza neppure sul numero dei magi che visitarono il bambinello. Nei testi più antichi non vengono enumerati. La tradizione orientale indicava 12 magi, numero di natura astronomica e astrologica. Soltanto con quelli più tardi, la Caverna dei Tesori e la Storia della Vergine Maria, la loro quantità viene fissata a tre:

-

Baldassarre “Dio protegge la verità” portatore dell’incenso, abissino o di Nippur, 4°v

-

Gaspare “ispettore del tesoro”, portatore della mirra, persiano o di Meroa, 1°v

-

Melchiorre, “re della luce”, portatore dell’oro, ebraico o di Pa??, 7°v

E ancora, i tre adoratori sbalzati su una placca argentea del VIII sec. a. C. rinvenuta in Luristan, sacerdoti in adorazione del dio zoroastriano Zervan (Zurvan), il Tempo, sono stati riconosciuti come il possibile originale su cui furono modellati i Magi evangelici. Già Erodoto, del resto, riportava come il titolo di “magoi” fosse riservato proprio ai sacerdoti di Zarathustra.

Non possono certo sfuggire i continui riferimenti al cielo e alle simbologie zodiacali che emergono dal groviglio di tradizioni e leggende fiorite da sempre sulle figure di questi Re Magi. Che la chiave del mistero fosse nella stella, o meglio nelle stelle, forse l’aveva capito già Keplero, che nel XVII secolo aveva individuato un particolare fenomeno avvenuto nel 7 a. C. in grado di spiegare la cometa dei vangeli.

In quell’anno si era verificata una rara, se non rarissima, tripla congiunzione planetaria: ben tre pianeti, Marte, Giove e Saturno, si erano trovati ad una distanza angolare nel cielo così ridotta (meno di 5° di arco) da diventare indistinguibili e sembrare, insieme, un’unica, luminosissima stella nel cielo, formata da due pianeti quasi sovrapposti e uno nelle vicinanze, per tre volte nello stesso anno. I tre momenti furono il 29 maggio, il 01 ottobre e il 05 dicembre. Tutti e tre si svolsero in corrispondenza della costellazione zodiacale dei Pesci, al limite con quella dell’Ariete, quindi approssimativamente a oriente, proprio da dove si dice provenissero i Magi.

Le rappresentazioni, assai diffuse, del “Viaggio dei Magi” o della “Adorazione dei Magi” con due dei Magi affiancati o addirittura sovrapposti ed uno leggermente più discosto, potrebbero essere proprio una codifica di tali fenomeni astronomici e astrologici. Ne sono ottimi esempi quelli conservati nella Chiesa di San Biagio a S. Vito dei Normanni, la chiesa rupestre di Santa Cecilia a Monopoli o il bassorilievo del Sarcofago Albani, proveniente dalla Catacomba di S. Sebastiano a Roma, in cui uno dei Magi “osserva” gli altri due che sono in identica posizione.

Questa rara congiunzione, inoltre, era accaduta proprio in concomitanza con l’inizio di una nuova epoca precessionale, quella dei Pesci. Ma, questione ancor più sensazionale, i tre pianeti congiunti erano anche i reggitori e sovrani, i “decani” appunto, delle tre suddivisioni dell’epoca precessionale che si era appena conclusa, quella dell’Ariete.

Così Marte, Giove e Saturno - che erano appunto i tre “re” - nel momento più propizio, provenendo da direzioni diverse si erano “incontrati” proprio sopra Betlemme. La storia astronomica e astrologica corrisponde dunque magnificamente con quella tradizionale, svelando quella che potrebbe essere la vera natura dei Magi, personificazioni dei “decani” planetari.

Seguendo questi indizi astronomici a Ravenna, ci si imbatte in alcune coincidenze interessanti. La sua prima grande chiesa, San Martino in Ciel d’Oro (poi chiamata Sant’Apollinare Nuovo), fu fondata nel 505 sotto Teodorico, che aveva conquistato la città, già capitale del regno degli Eruli, facendone il centro dell’impero Ostrogoto. Non dovrebbe sorprendere che proprio nell’anno in cui fu gettata la prima pietra dell’edificio e precisamente il 23 luglio, si verificò una congiunzione tra Marte e Saturno (in Leone a 11°52 e 11°45 rispettivamente): non è infatti un mistero che nelle sette cristiane di matrice monofisita, come quella ariana, cui l’Imperatore apparteneva, i Magi rivestissero un ruolo molto importante.

Ma quando Giustiniano la riconquista e ne fa la città principale dell’Impero Bizantino in Occidente nel 539, i Magi ne diventano il vero e proprio simbolo, visibile quanto nascosto. La riaffermazione della religione cristiana a Ravenna passa per la costruzione della maestosa chiesa di San Vitale, i cui lavori iniziano tra il 526 e il 530 d. C. Il 9 febbraio del 527 si verifica di nuovo una congiunzione legata ai Magi, quella fra Marte e Giove (in Aquario, a 12°44 e 12°37 rispettivamente).

Mentre fervono i lavori, poi, si da inizio anche all’edificazione di Sant’Apollinare in Classe, la cui prima pietra viene posata fra il 532 e il 536 d. C. circa e di nuovo, proprio in questo periodo si verifica una congiunzione tra due dei tre pianeti “esterni” del Sistema Solare, Giove e Saturno, il 9 maggio del 531 d. C. (in Gemelli, a 21°46 e 21°00 rispettivamente).

Di fronte a coincidenze così particolari, non è difficile ipotizzare che i tre edifici siano stati progettati per essere ciascuno la rappresentazione di uno dei re Magi:

-

San Martino in Ciel d’Oro (S. Apollinare nuovo): Saturno (con Marte), Baldassarre, 1° decano

-

San Vitale, Marte (con Giove), Gaspare, 3° decano

-

Sant’Apollinare in Classe, Giove (con Saturno), Melchiorre, 2° decano

La soluzione finale dell’enigma si trova a San Vitale, presso l’altare maggiore dell’edificio. In alto sulla destra uno statuario Giustiniano occhieggia impassibile verso l’abside. Di fronte, in un mosaico quasi speculare, compare invece Teodora, con le sue ancelle. Sulla sua veste si intravvedono tra le pieghe i tre Re, ritratti con il peso spostato in avanti mentre offrono i loro doni.

Se si osserva bene, si può notare che anche Teodora mima con le braccia la medesima postura porgendo la “cesta” identica a quella dei magi che porta tra le mani.

I tre sapienti, dunque, stanno tra le pieghe della veste dell’imperatrice così come, più in grande, si nascondono, visibilissimi eppure evanescenti “tra le pieghe” di Ravenna. Nonostante l’imperatrice sia indicata con il suo nome scritto in lettere scure, essa si presenta quindi anche come la personificazione della città. Ma le figure mistiche dei tre Magi, sottendono un significato che va ben oltre: Ravenna/Teodora racchiude i magi nella sua veste, come se ne fosse l’unione e si manifesta quindi come la nuova Stella destinata ad accendersi sul mondo. Ravenna bizantina “viene da oriente”, rispetto all’Italia, come i Magi rispetto a Betlemme.

Annuncia un nuovo “avvento”: ciò che, nelle intenzioni, doveva nascere era un nuovo Impero Romano, di matrice bizantina, il cui inizio corrisponde alla riconquista nel 533 di Ravenna, che diventa sede di governo in Italia.

Rimarrà un sogno. La guerra di Giustiniano contro i Goti durerà fino al 553, ma appena dopo l’Imperatore dovrà fronteggiare i Longobardi. La morte sopraggiunta nel 565 gli impedirà definitivamente di realizzare il sogno di un Impero Romano Universale.

Dell’aspirazione di Giustiniano di essere capo anche spirituale di questo Nuovo Impero, riunendo in sé entrambi i poteri, fu certamente “ambasciatrice” Teodora, le cui mire si spingevano ben oltre. Aveva “sposato” le idee monofisite mentre si trovava ad Alessandria, ben prima di conoscere Giustiniano e covava il desiderio di una restaurazione cristiana nel segno di tale dottrina. Arrivò perfino a ordire una congiura nel 537 per deporre il papa Silverio e far eleggere al suo posto il suo protetto Vigilio, diventato come lei monofisita. Il nuovo papa però si sarebbe presto rivelato un traditore e avrebbe innescato la lunga disputa detta Dei Tre Capitoli. L’imperatrice non portò a termine il suo disegno. Morì di malattia nel 548.

Di tutta la vicenda rimane, silenziosa testimone la Ravenna bizantina con i suoi tre luoghi mistici. Tra le mura di uno di essi si nasconde ben in vista l’ultimo indizio. Se si guarda per benino fra i piedi dei maestosi Magi di Sant’Apollinare Nuovo dai berretti rubicondi, si noterà – più di uno se ne è accorto – che spuntano alcune piantine in fiore. Sono due piante di Stramonio (Stramonium Datura), una di Giusquiamo nero (Hyoscyamus Niger, meglio conosciuto nell’antichità come Apollinarix) e una di Ladano (Ledum Palustre, Rosmarino selvatico). Sono tutte erbe psicoattive, inebrianti, capaci di provocare visioni. Figurano tra gli ingredienti fondamentali delle “pozioni” che si bevevano durante le celebrazioni dei Misteri eleusini, orfici, bacchici, dionisiaci, ma anche del leggendario “unguento delle streghe”. E sono tradizionalmente legate, rispettivamente, proprio a Saturno, Giove e Marte.

RAVENNA E I TRE DECANI è disponibile anche su Academia.edu in formato PDF

BIBLIOGRAFIA

C. Zaehner, Zurvain A zoroastrian Dilemma, Oxford 1955

A. Rucker, Zwei nestorianische Hymnen über Magier, in «Oriens Christianus» N. S. 10-11 (1920-1921)

J. Bidez e F. Cumont, Les Mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d’après la tradition grecque, II (Les Textes), Paris 1938 (repr. 1973)

Alfredo Cattabiani, Florario: miti, leggende e simboli di fiori e piante, Mondadori, Milano, 1996

Marcello Mignozzi, Il Viaggio dei Magi: origine e fortuna di un motivo iconografico, Agiografia e Iconografia nelle aree della civiltà rupestre – Atti del V Convegno Internazionale sulla civiltà rupestre, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2013

Il mistero di Theopoli, la città perduta delle alpi provenzali

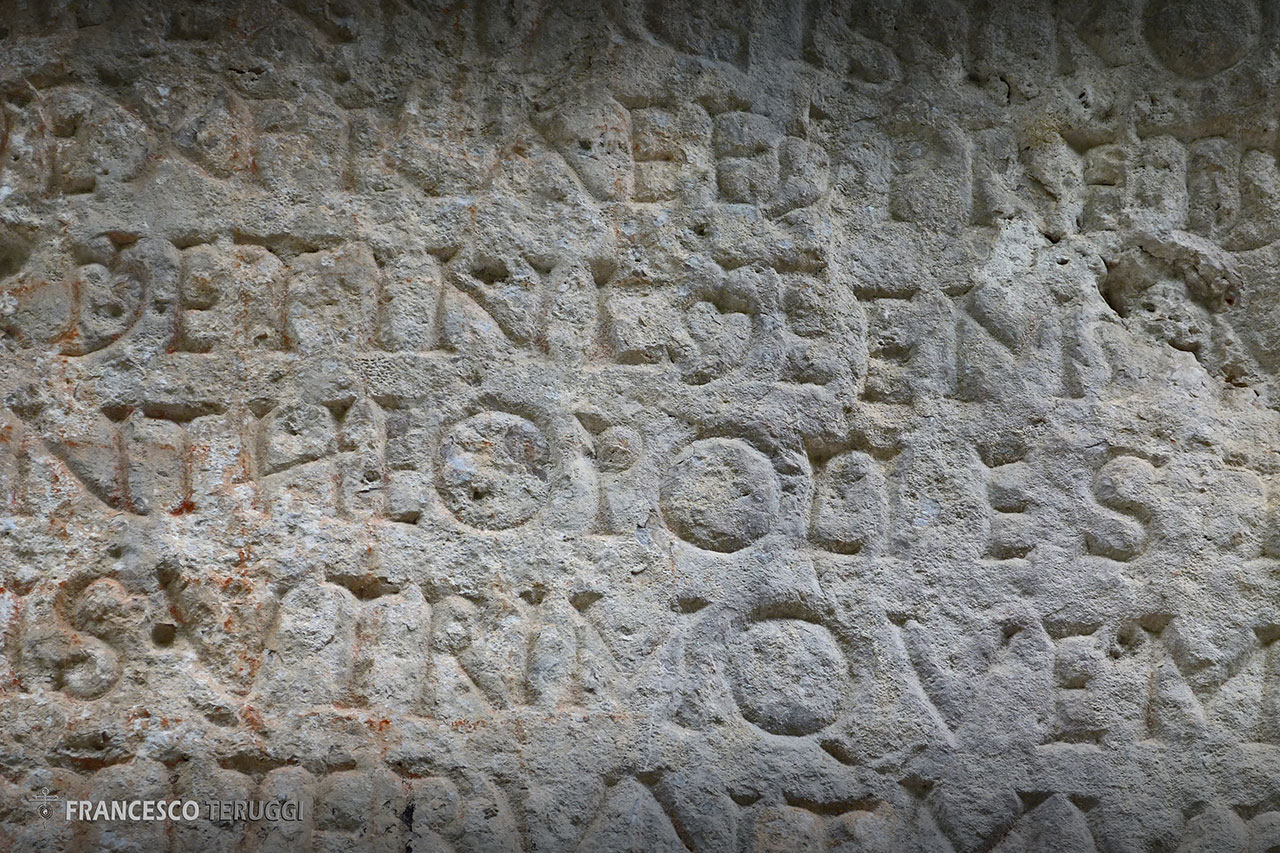

Sul versante alpino francese sud-occidentale, bagnato dalle placide acque della Durance, c’è ancora un enigma che resiste al tempo e agli uomini. In una stretta valle, una “pietra scritta” di epoca gallo-romana, incisa in un enorme masso che domina il corso tortuoso del torrente Riou, è l’unica testimonianza certa dell’esistenza di un “locus” leggendario chiamato Theopoli, scomparso dalla memoria e mai più ritrovato.

Il testo celebra l’impresa del prefetto gallo-romano Claudius Postumus Dardanus, che, fra il IV e il V sec., fece aprire, tagliandola nella viva roccia, la nuova e più agevole strada per raggiungere l’odierna piana di Saint Geniez, prima accessibile soltanto risalendo il difficile e assai più lungo percorso attraverso la valle di Vançon. Composta in parole semplici, l’iscrizione non ha ancora svelato tutti i suoi segreti, primo fra tutti l’assenza di riferimenti cronologici, inusuale soprattutto in epoca romana. Diciassette foglie di edera, pianta sacra a Dioniso come la vite, intervallano la scrittura e la valenza anche funeraria di questo rampicante potrebbe suggerire che sia stata incisa dopo la morte del potente condottiero, in suo onore e memoria.

Nascondono, come un codice, in bella vista un messaggio comprensibile solo ai meritevoli.

Dardanus è un personaggio storico conosciuto e misterioso insieme. Prefetto di tutte le Gallie, immenso territorio che comprendeva anche la Spagna e la Bretagna, era stato inviato in Provenza dall’Africa per contrastare la calata dei Vandali e poi dei Visigoti.

Di origini modeste - aveva cominciato la propria carriera come “advocatus” - portava il nome del mitico tiranno di Troia, figlio di Zeus e della regione di Dardania, raramente in uso e soltanto in Africa e in area ellenica. Nella “pietra scritta” viene poi celebrato come “vir inlustris” e la moglie Nevia Galla, nella stessa iscrizione, come “clarissima et inlustre”, titoli che indicano l’appartenenza di entrambi all’aristocrazia senatoriale più potente della loro epoca.

Forse tra le due campagne prefetturali di cui fu investito (401/404 d.C. o 406/407 d.C e 412/413 d.C.), Dardanus, nonostante avesse eletto Arles a capitale dei propri domini, decise di riparare con 40.000 soldati e legionari sul remoto pianoro sorvegliato dal picco di Dromon, cinquecento metri più in alto della valle della Durance e qui, dopo aver costruito strade e mura turrite, si sarebbe insediato.

A questo punto comincia il mistero di Theopoli.

Si pensa che il condottiero avesse scelto quel luogo, così appartato, strategico (qui si “riunivano” molte strade di valico delle Alpi e di discesa verso il mare) e facilmente difendibile, in seguito alla conversione al Cristianesimo, che ben conosceva poiché era grande amico di Sant’Agostino e interlocutore privilegiato di San Girolamo, con i quali avrebbe intrattenuto per tutta la vita fitte relazioni anche epistolari: soltanto due preziose lettere si sono conservate, quella del 417 scritta dal santo di Ippona e quella del 414 del santo di Stridone, entrambe a lui indirizzate.

La sua magione potrebbe essere sorta non a Chardavon, alle porte del plateau (dove si sarebbero insediati almeno dal XI sec. alcuni monaci agostiniani) ma presso l’attuale Saint Geniez, piccolo paese che conta soltanto 98 abitanti. Saint Genièz-Genesus, mediorientale come l’illustre prefetto delle Gallie, era infatti uno dei martiri più venerati della Gallia meridionale tra il IV e il V secolo. I suoi resti erano sepolti proprio ad Arles e si ritiene che il condottiero possa averne portata una parte fin sul plateau di Dromon, per custodirle nella cappella costruita presso la sua dimora.

Il luogo prescelto si chiamava “Theopoli”, nome riscontrato storicamente soltanto una volta, con la “s” finale e almeno un secolo più tardi, in relazione ad Antiochia di Siria. Distrutta da terremoti e invasioni, come racconta lo storico Malalas, la città era stata ricostruita nel 528 da Giustiniano I con il nuovo nome di “città degli dei” su consiglio di San Simeone Taumaturgo, ma l’aveva conservato per poco tempo. Con l’arrivo degli arabi sarebbe stata ribattezzata Antakiya.

“Theopoli”, invece, non avendo la “s” terminale non può essere un nome riconducibile alla lingua greca e quindi neppure agli scritti di Sant’Agostino. Anzi, il termine “locus” presente nella “pietra scritta” e la perifrasi “locus cui nomen theopoli est” indicano senza dubbio un luogo di culto (la Basilica di Betlemme con la Grotta della Natività ad esempio era detta “locus Betlehem”), la tomba di un santo martire o il centro religioso di un “pagus” (villaggio rurale). “Theopoli” era quindi, come sostenuto da molti studiosi tra cui A. Grenier e W. Seston, più verosimilmente un luogo sacro custodito in armi anziché un’installazione militare.

Ma è certo, così si desume facilmente dalla “pietra scritta”, che il luogo esistesse già prima dell’arrivo di Dardanus il quale, portandovi le reliquie del santo Genesus, l’aveva riconsacrato al dio cristiano e l’aveva trasformato in una vera e propria città turrita con mura e strade di collegamento.

È possibile che il nome originario fosse quello del picco più alto che domina il plateau a nord-est: Theous, toponimo ancora oggi esistente ma di ignota origine, forse celtica e che potrebbe appartenere a una qualche divinità o un nume tutelare. Il prefetto delle Gallie ne avrebbe fatto un neologismo, unendolo al termine greco “polis” per indicare, con un gioco di parole, in Theous-poli(s) la città presso Theous e non la “città degli dei”.

Ma di Theopoli oggi non c’è più traccia, soltanto leggende. Una racconta di un enorme tesoro nascosto tra le montagne intorno al pianoro. Il più grande studioso di questo enigmatico luogo, Roger Correard, sostiene che il tesoro fosse il bottino dei Visigoti trafugato durante il sacco di Roma e poi affidato dai barbari a Dardanus, con il quale intrattenevano buoni rapporti. Che il tesoro sia stato sepolto insieme ad Alarico nella tomba ricavata deviando un corso d’acqua vicino a Cosenza è infatti leggenda, così come è improbabile che possa aver raggiunto Rennes-le-Chateau dove lo cercavano i nazisti.

Fu proprio grazie al prefetto Dardanus che il re visigoto Atatulfo, appena succeduto al cognato Alarico, giunto con le sue truppe in Gallia accettò la sottomissione all’imperatore Onofrio, anziché all’usurpatore Giovino. Mentre la rivolta veniva sedata, i Visigoti furono arruolati per combattere i Vandali e gli Alani che stavano invadendo la Spagna e forse fu in quest’occasione che il tesoro venne affidato a Dardanus e nascosto a Theopoli. Ma Ataulfo morì in battaglia, i Visigoti non tornarono in Provenza e il tesoro non fu mai riscattato.

Intanto, alleati dell’imperatore fantoccio Giovino erano i Burgundi, tribù di origini visigote il cui re Gundicaro stabilì di accompagnare l’usurpatore fino alla Gallia del Sud (Provenza) dove si auto-nominò re delle Gallie. Avendo a loro volta accettato la sottomissione al legittimo reggente Onorio, avrebbero ricevuto, come terra in cui insediarsi, la Savoia.

Gundicaro, Gundikar fu il primo re burgundo a fregiarsi del titolo di Nibelungo. È infatti il Gunther della saga dei Nibelunghi, che risale proprio al IV-V secolo ma non sia sa dove ne come sia stata composta. Può essere il tesoro custodito da Dardanus quello favoloso di cui Gunther, nella saga era entrato in possesso dopo aver ucciso Sigfrido?

Certo è che Theopoli non era stata inizialmente scelta per custodire il tesoro, bensì per altri scopi misteriosi e ormai dimenticati. Se qualche traccia rimane forse può essere rinvenuta nel luogo sacro che ancora esiste ai margini del pianoro, proprio sotto il picco.

La cappella di Notre Dame du Dromon è un semplice oratorio seicentesco con grezzi muri di pietra e malta bruna. La struttura non colpisce l’occhio, ma da sempre il luogo è profondamente venerato, come testimoniano le numerose lastre graffite inserite nella muratura esterna, ex voto dei fedeli che furono benedetti dall’intercessione della Vergine.

I veri tesori sono all’interno. Nell’annesso settentrionale sono ancora visibili i resti di un pozzo cerimoniale lastricato, che richiama quello ben più famoso di Chartres. Si racconta che i lavori di sterro per ripristinarlo si siano interrotti dopo che la terra, in quel punto, presa a picconate, si era messa a tremare.

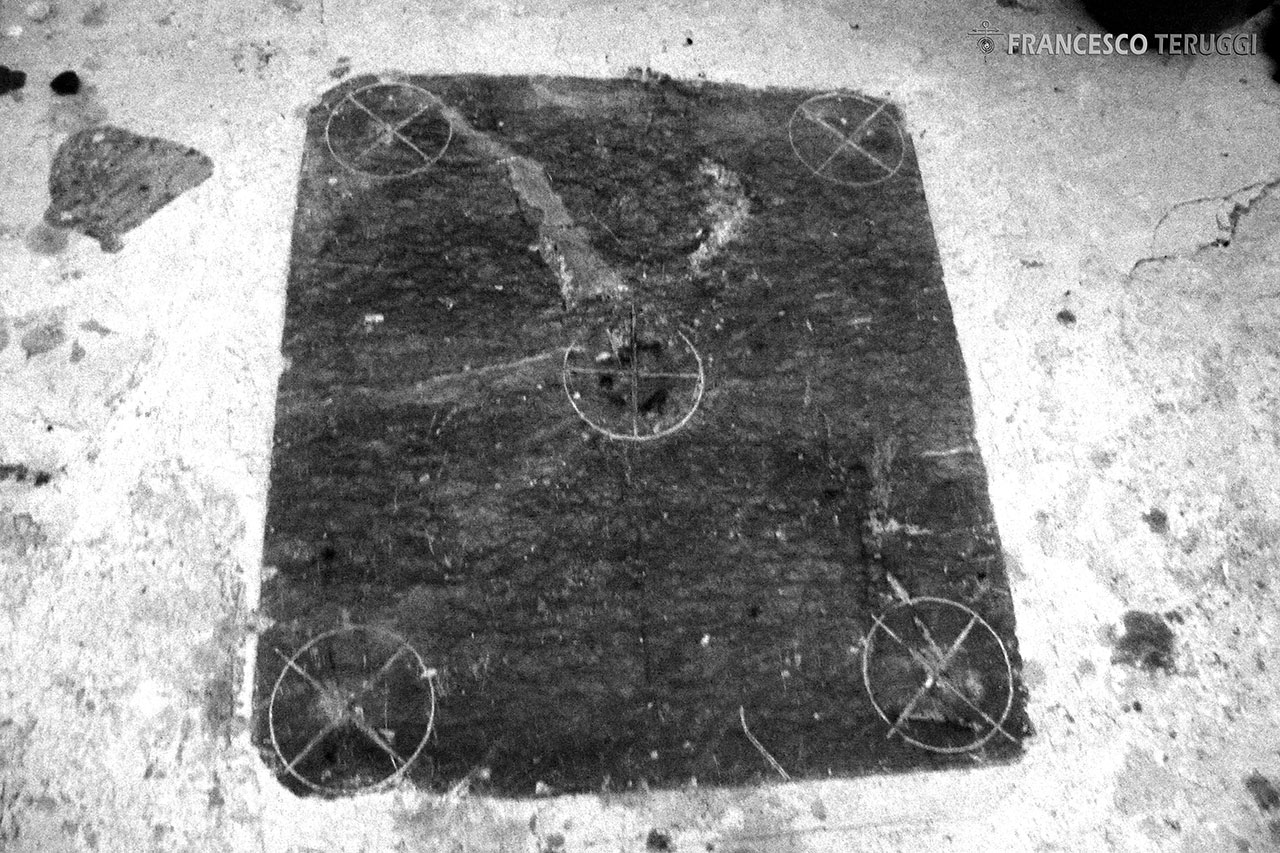

L’interno essenziale della chiesa, a navata unica con abside, mostra ancora le tracce di un’intonacatura artigianale. La cappella annessa sul lato meridionale è spoglia e l’altare ligneo è ormai in rovina, ma la roccia su cui è costruito il luogo affiora in più punti fino a un metro di altezza come se non ci fosse differenza fra la terra e l’edificio costruito dall’uomo. Alcune linee parallele graffite potrebbero essere atti di venerazione prodotti in epoche remote.

Presso l’abside maggiore, c’è l’immancabile sorvegliante, un viso di stucco quasi nascosto in un angolo che ha i lineamenti insoliti di una divinità con il berretto frigio, forse Mitra o Ganimede. Osserva l’altare, con la sua pietra consacrata, che non ha le consuete cinque croci (al centro e sui quattro angoli), bensì X inserite in cerchi e ruotate in modo da indicare i punti equinoziali e solstiziali, chiaro segno di un intento di natura astronomica e astrologica.

Ma la sorpresa più grande si trova in fondo alla scala intagliata nella roccia che scende sotto la pavimentazione. Qui, fuori asse rispetto alla cappella superiore, si apre infatti un’eccezionale cripta, nota già dal X secolo ma riempita di detriti e riscoperta soltanto nel XVII secolo, unica nel suo genere.

Non c’è un altare; al suo posto erompe invece una grande roccia sporgente, come un ventre gravido, quello della dea-terra, della Grande Madre.

La luce del sole entra ad illuminarla soltanto nei giorni del solstizio estivo, all’alba, attraverso la finestrella sul lato opposto, accuratamente orientata. Nello stesso istante l’altra finestra, laterale, inquadra perfettamente il “polo celeste”, l’Orsa Minore, con la Stella Polare.

Tre colonne romaniche reggono la volta stretta e due capitelli sono scolpiti con motivi enigmatici. Uno presenta sui quattro lati volute che si attorcigliano come fossero nodi, l’altro mostra genitali e teste di toro, spighe di grano e due pavoni.

È un luogo antico, da sempre frequentato con devozione, che è passato attraverso le dominazioni, le religioni, gli editti e le distruzioni, conservandosi miracolosamente intatto.

Quando si scende, ci si sente come spaesati, quasi che il tempo perda significato e ci si trovi in un “altrove” che non appartiene a questo mondo. La roccia attrae ogni attenzione, come una divinità assisa sul trono. La chiamano “Pietra della fertilità”, ma è un nome che non rende merito, onore e giustizia a ciò che dimora nel silenzio di quella cripta.

La presenza, nella cappella superiore, della testina identificata con Mitra o Ganimede, per quanto molto posteriore, sembra suggerire che l’ipogeo fosse un luogo di “incubazione”, pratica non soltanto greca, mediorientale e sarda ma anche celtica che, mediante il “sonno” accanto al simulacro della divinità ancestrale, permetteva di riceverne guarigione e messaggi. L’antica grotta potrebbe dunque essere un santuario druidico diventato poi un antro mitraico dove i numerosi legionari del contingente potevano praticare il loro culto.

La cripta di Dromon ha resistito ai millenni. Nonostante l’editto di Teodosio (380 d.C.) e i successivi decreti, che vietavano qualunque forma di culto e perfino l’accesso ai templi pagani, è rimasta gelosamente custodita dai picchi che sovrastano il plateau. Ha attratto fondazioni monastiche e una chiesa è stata eretta su di essa affinché il culto di questo luogo potesse continuare. Tra i suoi muri e ai piedi della roccia sacra ancora dorme il suo sonno il mistero di Dardanus e di Theopoli.

BIBLIOGRAFIA

Roger Correard, Théopolis. Gite Secret Du Lion, Arqa, 200

Aa. Vv., Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, Société d'études des Hautes-Alpes, Gap, 1943

Quando i frati scrutavano il cielo: monachesimo e astrologia

Nel celeberrimo Cantico delle Creature, il grande monaco santo Francesco d'Assisi (1181-1226) scriveva: “Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole […] Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle, in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle”.

Il testo poetico, di impareggiabile bellezza, è certamente anche un piccolo trattato “cosmologico” in cui, accanto ai quattro elementi (aria, acqua, terra, fuoco) declinati secondo animali e cose che a ciascuno appartengono, compaiono molti altri richiami, tra cui quello potente al cielo, nella tripartizione sole-luna-stelle.

Se il sole è quello che da la luce al giorno, la luna e le stelle sono “chiare”, non nel senso di “evidenti” ma di “pure” (contrario di “oscure” e “impure”) e “preziose”, irrinunciabili, necessarie. Sono insomma un vero “dono” divino. È la stessa “chiarezza” delle stelle alla quale pare proprio riferirsi anche il “Portale dello Zodiaco” della Sacra di San Michele, in cui compaiono gli unici elementi marmorei chiari dell'intero complesso abbaziale.

Molto meno velate sono invece le idee di un altro celebre monaco francescano, Ruggero Bacone (1214-1294), coevo del fondatore, che dedicò una parte della sua opera più celebre, l'Opus Major, all'esposizione delle sue teorie astrologiche a lungo studiate, vertenti sopratutto sull'influenza esercitata dai corpi celesti sulla mente e sullo spirito umani.

La quiete e il raccoglimento dei conventi, separati dalla società ma in essa pienamente immersi, come su un invisibile confine tra spirito e materia, favorì certamente lo studio e la ricerca anche in ambiti poco ortodossi del sapere, affrontati con lucida coerenza e senza i veli prodotti da troppa teologia o troppa ansia politico-religiosa. Uno di questi fu l'astrologia.

Tanto le ore del giorno, quanto le stagioni, i periodi e le mansioni dei confratelli erano rigidamente scanditi dai ritmi naturali. La data mobile della Pasqua e degli altri eventi liturgici ad essa collegati dovevano essere ricalcolate ogni anno e le chiese dovevano sempre essere orientate correttamente su fenomeni astronomici e sui loro corrispondenti significati astrologici. Tutto ciò comportava certamente, anche a detta degli storici, lo studio del moto delle stelle. I complessi abbaziali erano perciò spesso dotati di vere e proprie piattaforme di osservazione, balconate o terrazze dalle quali compiere tutte le necessarie misurazioni. Una è ancora visibile presso l'abbazia cistercense francese di Thoronet, in Provenza. Svetta sul doppio chiostro (due chiostri sovrapposti) come se la scansione delle volte e degli archi dei corridoi coperti fossero i punti di mira di un gigantesco sistema di osservazione.

Nella loro disposizione e orientamento, nella scansione degli ambienti che si aprono su ciascuno (di solito a est la sala capitolare e gli ambienti di studio; a sud refettori e cucine; a ovest dormitori e foresterie; a nord confinante con la chiesa abbaziale gli spazi per la “lectio divina”), nelle iconografie dei capitelli e degli archi e nelle loro geometrie, si ritrovano le indicazioni delle stagioni, dei moti planetari e dello zodiaco.

Già nell'antico Egitto i templi erano sempre dotati di un lago sacro, in genere quadrato che serviva anche per le osservazioni stellari. Il più celebre, quello di Karnak, ancora conserva, al centro di uno dei lati, una grande statua dello scarabeo sacro Khepri. Non solo è una divinità, è anche un segno zodiacale (Cancro) e corrisponde, secondo il computo del grande anno precessionale, al “quarto mese della gestazione”, cioè al 4300 a.C., epoca della prima unificazione del Regno sotto Menes!

Le sue dimensioni sono tali da poterlo chiaramente vedere da ogni punto del lago sacro, nelle cui acque si specchiavano i gruppi stellari e i pianeti.

Anche il tempio biblico di Salomone era dotato di un simile sistema di osservazione, molto probabilmente di origine egizia, installato proprio davanti all'ingresso. Veniva chiamato “mare di metallo fuso”, “mare di rame” o “mare di Brazen” ed era un gigantesco bacile metallico montato su 12 leoni a gruppi di tre, correttamente orientati (1Re:7 e 2Cronache:4). Si legge poi nel Libro dei Re che il bordo superiore era intervallato da 30 tori, chiara indicazione di un utilizzo astrologico.

Il chiostro monastico, con il pozzo d'acqua al centro nel quale si specchia la stella polare e i corridoi con le scansioni appropriate non è che il suo equivalente medievale, così come i monaci consacrati non furono che gli ultimi eredi di quei sacerdoti dei templi antichi che scrutavano gli astri.

Poiché le stelle e i pianeti erano spesso presenti, con le loro allegorie, nelle sacre scritture, l'analisi dei loro moti e dei cambiamenti che producono sull'essere umano non poteva che portare a riconoscervi la via divina da perseguire con ogni forza. Gli astri potevano fornire indicazioni non tanto sui tempi a venire, quanto su debolezze personali e mancanze caratteristiche che era necessario vincere per sperare in una maggior comunione con il divino.

Molti erano i monasteri che, insieme ad opere religiose, della patristica e dei teologi e sapienti, ospitavano nelle loro biblioteche anche trattati di astronomia e astrologia, pazientemente studiati e ricopiati dai meticolosi ammanuensi. Il “portale dello zodiaco” della Sacra di San Michele (Valsusa), ad esempio, fu concepito da “mastro nicholao” (forse il nome collettivo e simbolico della confraternita comacina autrice di quest'opera) prendendo ispirazione, come si racconta, da certi preziosi testi custoditi proprio nell'abbazia. Su due dei quattro lati di ciascun montante il magister non riportò semplicemente una teoria di simboli prelevati dalla tradizione astrologica (i 12 segni) e altrettanti simboli chiaramente identificati come costellazioni (accanto ad ognuna è inciso il suo nome), ma codificò in modo preciso tutta la sapienza che dietro questi segni si nasconde. Questo era uno degli scopi fondamentali del nuovo stile architettonico, conosciuto come “romanico”, sviluppatosi in ambito monastico (il fondatore è tradizionalmente Guglielmo da Volpiano, abate benedettino di Digione): rendere disponibile a chiunque ne fosse meritevole l'accesso alla conoscenza delle leggi divine, inserendola negli elementi scultorei, nei capitelli, nelle forme e nelle proporzioni e più tardi, negli affreschi, soprattutto absidali (innumerevoli sono gli esempi di tetramorfi con evangelisti e teorie dei mesi raffigurate attraverso le mansioni quotidiane e poi sostituite da schiere di apostoli). Il gotico con le grandi cattedrali ne avrebbe proseguita l'opera.

Anche fra le stelle era dunque possibile riconoscere la presenza e gli effetti della Divina Provvidenza e il monachesimo ne aveva fatto tesoro fin dall'inizio. Già nel V secolo tra i più grandi studiosi di astrologia figurava sant'Eucherio, vescovo di Lione e annoverato tra i Padri della Chiesa occidentale.

La sua formazione trentennale, dopo l'abbandono dei titoli e delle prerogative nobiliari della casata da cui proveniva, si era svolta nell'antico monastero isolano di Lerìns, fondato da un altro grande santo della Chiesa, Onorato. Fu proprio durante questo lungo periodo di raccoglimento che, studiando e scrivendo, Eucherio creò le sue maggiori opere, tra cui il Liber Formularum Spiritualis Intelligentiae, in cui affronta, fin dal liber unus, il tema dell'astrologia, concepito come una tra le “spiegazione di vari termini o modi di parlare della Scrittura”, spiegando il senso allegorico dei riferimenti a pianeti e costellazioni in relazione soprattutto al Libro dell'Apocalisse.

Così fa corrispondere l'ammasso delle Iadi alle anime dei santi predicatori, le stelle di Orione a quele dei martiri e le sette stelle dell'Orsa maggiore alle sette chiese e ai sette candelabri che simboleggiano la Chiesa Universale apocalittica.

In un testo successivo, i Commentarii in Genesim, per altro di dubbia attribuzione, specifica addirittura che le stelle del cielo sono gli Evangelisti e i dottori delle Sacre Scritture, che diffondono la luce divina illuminando la conoscenza umana.

Le idee di Eucherio non erano nuove, anzi, seguivano l'impostazione agostianiana. Il santo d'Ippona si era appassionatamente dedicato all'argomento, imponendosi subito come un suo detrattore. Ma a ben leggere, le sue riserve erano rivolte per lo più agli usi peccaminosi fatti della conoscenza delle stelle e dei pianeti, in particolare come mezzi per svelare e anticipare il futuro. Concepiva infatti gli astri come creazioni divine, nei quali era perciò possibile scorgere la benevolenza e la saggezza di Dio rivolta agli uomini.

Diversi secoli più tardi, un altro celebre monaco, il domenicano Alberto Magno, anch'egli vescovo e santo, cercando di riunire le posizioni dei suoi predecessori con l'impianto neoplatonico per cui tutto è emanazione di una “causa prima”, era un convinto assertore della dipendenza del mondo dai moti dei pianeti: "Nello studiare la natura non abbiamo a indagare come Dio Creatore può usare le sue creature per compiere miracoli e così manifestare la sua potenza: abbiamo piuttosto a indagare come la Natura con le sue cause immanenti possa esistere".

Il suo pupillo, Tommaso d'Aquino ne avrebbe riprese le idee: “I corpi celesti, come esercitano azioni l'uno sull'altro, così esercitano azioni anche sulla terra, e con l'azione esercitano anche un influsso. Ma poiché l'influsso è sulla materia, potrà essere esercitato sul senso, non sull'intelletto e sulla volontà, che sono essenze spirituali […]” (Summa Theologica, questione 115).

Intanto, nelle regioni europee più lontane, in cui meno l'ingerenza papale si faceva sentire, l'astrologia prosperava nei monasteri, dove veniva sempre più ampiamente studiata. Nel X secolo diventò celebre per il suo interesse verso le stelle, anche a scopo terapeutico, un monaco della comunità abbaziale di Mamelsbury, nel Wiltshire, “la più antica città inglese”: Oliviero (Eilmer), noto anche per essere stato uno dei primi a tentare il volo umano con ali posticce, cinque secoli prima di Leonardo.

Nello stesso periodo, poco più a nord, nel Wolchestershire, godeva di simile fama il priore di Malvern, Walcherio, di origini lotaringe, autore di precise osservazioni sulle eclissi solari e lunari occorse tra il 1091 e il 1092.

Questa è l'epoca della grande riscoperta dell'astrologia, durante la quale essa sembra riemergere dal silenzio del monasteri per diffondersi ovunque, sostenuta da molti pensatori anche laici del tempo e dai nuovi testi provenienti dal medioriente islamico conquistato dai crociati, soprattutto quelli di Avicenna e di Averroè, gli unici musulmani che, a detta di Dante, “possono seder tra filosofica famiglia”.

Protagonista di questi secoli è il beato Jan van Ruusbroec, “doctor admirabilis”, monaco fiammingo fondatore del monastero e della congregazione di Valverde (Groenendael), di ispirazione agostiniana. Grande cultore dell'astrologia, scrive diverse opere mistiche tra cui “I sette gradi dell'amore spirituale” e “L'ornamento delle nozze spirituali” in cui manifesta tutto il suo interesse per le stelle. Create da Dio per l'uomo, esse sono, secondo il beato, capaci di influire sul trionfo del bene o del male. Perciò anche l'anima umana, con i suoi vizi e le sue virtù, ne subisce l'intervento. Pianeti e astri indicano dunque la via della purificazione ascetica in quanto portano i vizi di cui l'uomo deve spogliarsi per rivestirsi della luce divina: "...il nostro padre celeste crea nel più intimo di noi stessi il firmamento interiore, purché noi siamo disposti a seguire la propensione naturale della nostra anima, ovvero la sinderesi inculcata ed impressa in noi da Dio, sempre, per sua natura, desiderosa del bene".

Nello stesso periodo è tutto un fiorire di opere di astrologia. L'Università del Galles, ad esempio, possiede nella sua collezione almeno una ventina di manoscritti redatti nei monasteri inglesi tra il XIV e il XV secolo, che trattano tutti gli aspetti della scienza medievale tra cui, in prima linea, proprio l'astrologia.

Tra tutti, il più famoso monaco astrologo fu però certamente Giovanni Tritemio (Johannes Tritemius, il cui vero nome era Johannes Heidenberg), abate benedettino di Sponheim e nell'ultima parte della sua vita, di Würzburg. Prolifico autore e studioso, nel fortunato periodo preconciliare in cui l'astrologia era arrivata ad interessare perfino il cardinale-teologo Pierre d'Ally (1350-1420) e addirittura papa Sisto IV (1414-1484) e papa Leone X (1475-1521), aveva avuto fra i suoi discepoli Lucio Cornelio Agrippa e Teofrasto Paracelso. Le sue opere erano intrise di ermetismo, riferimenti cabalistici, neoplatonismo e astrologia. A quest'ultima dedicò in particolare un testo, De septem secundeis id est intelligentiis sive spiritibus orbes post deum moventibus, una precisa trattazione della materia e dei suoi collegamenti con le altre discipline.

Ma era l'ultimo monaco che avrebbe potuto liberamente diffondere la conoscenza degli astri. Poco prima della sua morte già incombeva l'ombra minacciosa del concilio tridentino che presto si sarebbe tenuto e che avrebbe di nuovo gettato su di essa un velo di oscurità, lo stesso che ancora oggi permane e viene continuamente alimentato, talvolta dagli stessi eredi di quei monaci che, per paura ed egoismo, offendono e avviliscono la meravigliosa sapienza e la profonda spiritualità dei loro predecessori.

Questo articolo è disponibile in formato pdf su Academia.edu

BIBLIOGRAFIA

Bottin, Francesco (a cura di), Ruggero Bacone. La scienza sperimentale, Rusconi, Milano, 1990

De la Ville de Mirmont, H., L'Astrologie chez les Gallo-Romains in Revue des Études Anciennes. Tome 9, Maison de l'Archéologie - Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 1907

Duhem, Pierre, Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Librairie scientifique A. Hermann et fils, Paris, 1913-1915

Kelley, David H. e Milone, Eugene F., Exploring Ancient Skies: A Survey of Ancient and Cultural Astronomy, Springer Science & Business Media, Berlino, 2011

Lawrence-Mathers, Anne e Escobar-Vargas, Caroline, Magic and Medieval Society, Routledge, London, 2014

Marra, Massimo, Il firmamento interiore del Beato Giovanni Ruysbroeck in Atrium - Centro studi umanistici e tradizionali anno VIII n°1, , 2006

Maxwell Woosnam, Eilmer, The Flight and The Comet, Friends of Malmesbury Abbey, Malmesbury, 1986

Page, Sophie, Astrology in Medieval Manuscripts, University of Toronto Press, Toronto, 2002

Schwaller de Lubicz, René Adolphe, Le Temple dans l'homme, Il Cairo, 1949 (Pubblicato in Italia con il titolo Il tempio dell'uomo, 2 volumi, Mediterranee, Roma, 2003)

Sorge, V. (a cura di) e Seller, F. (a cura di) Ruggero Bacone. Filosofia, scienza, teologia: dall'Opus maius, Armando, Roma, 2010

Thorndike, Lynn, History of magic and experimental science, Macmillan, New York, 1923

La roccia, i cavalieri, il répit

L'ARGENTIÈRE: UNA COMMENDA GIOVANNITA TRA I VALDESI E LA DOPPIA-MORTE

Alla confluenza delle valli della Durance, della Vallouise e del torrente Fornel, nell'alta Provenza alpina, esiste, almeno dall'anno mille, una ricca miniera di piombo argentifero (oggi dismessa).

Quando nel XII secolo era stata data in concessione al Delfinato, a protezione della stessa, che si apriva nelle pareti scoscese della gola del Fornel, era stato innalzato, all'imbocco della vallata, un poderoso castello, dal quale sorvegliare il “tesoro” della montagna e insieme presidiare il prezioso punto strategico sulla diramazione della via Francigena detta Via Alta. La strada, dalla Pianura Padana, attraverso il Monginevro raggiungeva Aix e Marsiglia, sul tracciato dell'antica via romana Domizia, chiamata Cottia per Alpem in questo tratto. Da qui era passato anche Annibale.

Ma L'Argentière nascondeva di certo anche altri motivi di interesse, meno noti. Tant'è che, fin dal 1183, avevano trovato rifugio, nel villaggio e nei dintorni, i valdesi, dopo la scomunica pronunciata nei loro confronti durante il Concilio di Verona (1184). Inoltre, ai piedi della fortificazione, vicino al punto in cui il tumultuoso Fornel si gettava nella Durance, c'era un luogo sacro molto antico che ancora resisteva, con le sue tradizioni, alla Sacra Religione. Non era che una grande pietra di origine glaciale, con la sommità piuttosto piatta, presso la quale, presumibilmente si celebravano quei culti di vita e di vitalità che oggi riduciamo offensivamente all'idea dei “massi della fertilità”.

In epoca imprecisata, sulla roccia era stato eretto un edificio cristiano, forse una semplice cappella votiva o un piccolo oratorio. Sei gradini intagliati nella pietra viva, consentivano da tempo immemore di salire fino alla sommità dello sperone, sul lato orientale. Si ritiene che questa curiosa caratteristica sia all'origine del nome dato al luogo, “Gradis Caroli”, “i gradini di Carlo”, forse un riferimento simbolico al “primo imperatore” Carlo Magno e allo scranno della sua incoronazione in San Pietro, oppure (più difficilmente) a Carlo I conte di Fiandra, noto per la sua premura e generosità nei confronti dei bisognosi. Più probabilmente, però, “Carolo” potrebbe essere la corruzione latino-cristiana del nome dell'antico nume tutelare locale “Carrus”, la divinizzazione della “montagna”, che i Romani riconducevano a uno dei numerosi aspetti del dio Marte. Più precisamente, Carrus era il fuoco marziale” del sole, il fuoco della creazione stessa, “coagulato” nella roccia delle montagne.

Intorno al 1208 i Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni al comando di Guillaume de Faudon, insediati proprio presso quella roccia, fecero innalzare sul luogo da mastri costruttori italiani (Magistri Comacines) un nuovo edificio sacro (16,40 m di lunghezza per 7,70 di larghezza), in un austero stile romanico e un ospitale. La piccola commenda, fuori dalle mura fortificate e di difficile difesa, prese il nome di “preceptoria Saneti Johannis de Gradibus Caroli”.

La chiesa, in pietra brunita, si eleva dalla viva roccia, sul bordo orientale. È orientata verso il sorgere visibile del sole equinoziale a Est ed è dotata di un piccolo campanile a vela posto centralmente sopra l'abside. Le sei mensole scolpite, che reggono gli archi accoppiati di ciascuna ripartizione absidale, ripetono per ciascun arco la testa di un toro, ma con un diverso elemento di contrappunto: un drago cornuto, un viso umano con estremità appuntite simili a corna, una terza “testina” cilindrica ormai consunta che potrebbe di nuovo essere un toro.

La simbologia complessiva, con i riferimenti al Sole “marziale” (testa umana dotata di corna), alla Luna (drago) e ad un terzo astro, Venere (in astrologia pianeta “maestro” della costellazione del Toro e tramite fra la Luna e il Sole) e la ripetizione delle “corna” quale costante di tutto l'insieme, è un potente richiamo al sacrificio di ogni parte di sé quale atto necessario alla “rinascita spirituale” a nuova vita. I segni lasciati dai costruttori sono così, verosimilmente, una rinnovata codificazione del valore spirituale della roccia in cui furono intagliati i gradini.

Chi ancora oggi si sofferma presso questo luogo non può, infatti, non notare la croce incisa profondamente nei mattoni bruni alla base esterna dell'abside, non esattamente in asse con il centro dell'emiciclo, ma proprio in corrispondenza con la scala scolpita. La particolare posizione fu scelta, con tutta probabilità per indicare il corrispondente punto della roccia sottostante, ma fu ovviamente realizzata dopo la costruzione della chiesa ed è contornata da altre due croci, più piccole e meno visibili, realizzate successivamente.

L'inevitabile conclusione è che la tradizione originaria e più antica del luogo si sia dunque mantenuta anche dopo l'arrivo dei Cavalieri giovanniti. L'ordine ospitaliero, non entrando in dispute teologiche e spirituali, ma prendendosi semplicemente cura dei viandanti e dei bisognosi e rispettandone le convinzioni, senza distinzioni religiose, razziali o politiche, mantenne in tal modo viva, la pratica rituale esistente.

La natura di tale usanza è riemersa inaspettatamente grazie ai recenti scavi archeologici (1999-2005). Sono state rinvenute tutt'intorno all'edificio, sepolture riconducibili ad almeno tre diverse fasi di utilizzo. Un gruppo di fosse rupestri sul lato sud dello sperone roccioso, vicino alla chiesa, ha restituito resti umani di sesso maschile, che potrebbero essere quelli dei Giovanniti responsabili della commenda.

La maggior parte delle fosse, invece, scavate nella roccia in forma di “loggette” antropomorfe e appartenenti a maschi e femmine di diverse età, è databile almeno al XI secolo. Tra queste le sepolture più stupefacenti sono quelle rinvenute in una zona più appartata, lungo il bordo tra sud e est, contenenti le membra (di incerta datazione) di almeno tre bambini prematuri, nati-morti (per lo più tra l'ottavo mese e il parto), inumati nella nuda terra. I corpi sono stati ritrovati proprio ai piedi della “scala” intagliata” nella roccia. Tali sepolture sono il segno inequivocabile di una tradizione ancestrale di “affidamento” degli sfortunati infanti alla “roccia sacra” che è riconducibile al fenomeno millenario del répit.

Saint Jean di L'Argentière, dunque, non solo si trovava su una trafficata via di pellegrinaggio, ma era evidentemente esso stesso un santuario, molto antico, al quale si ricorreva per ottenere il “ritorno effimero in vita” dei bambini “morti durante la nascita”, per il tempo di un solo respiro.

I minuscoli cadaveri, dopo il lungo viaggio, venivano portati a braccia su per i gradini dalle madri che li salivano uno alla volta “ondeggiando” a destra e sinistra. La scala è infatti realizzata con superfici e pendenze che impongono, appunto, di spostarsi secondo una certa cadenza, così come accade quando ci si trova sul ponte di una barca scossa dalle onde. Giunti all'ultimo gradino venivano deposti sulla sommità della roccia nuda (più tardi proprio sotto la croce) affinché Carrus/Marte-Sole, “maestro” dell'Ariete, il segno della rinascita all'inizio della Primavera, concedesse quell'ultimo sospiro.

Non a caso il “battesimo sub condicione”, che era lo scopo finale del répit nella sua forma cristianizzata, era chiamato anche “ondoiemént”, ondeggiamento, proprio per ricordare la somiglianza simbolica dello stato “sospeso” del nato-morto (il limbo) che non può trovare pace, con il “mare in tempesta” per il quale unico sollievo è il “porto sicuro” del Battesimo (ben rappresentato dalla dedicazione del luogo a San Giovanni Battista).

Determinante era poi il “sacrificio necessario” (quello del toro, ripetuto in ben tre delle sei mensole d'arco absidali) rappresentato dal pellegrinaggio stesso, lo sforzo consapevole senza il quale il prodigio non si sarebbe potuto compiere.

La prosecuzione dell'usanza rituale, conservata e mantenuta anche dai Cavalieri di San Giovanni, nonostante la forte avversione della Chiesa, è testimoniata da almeno altre 25 sepolture di fanciulli di età variabile (non solo prematuri) più discoste dalla roccia e databili al XVI secolo grazie anche al rinvenimento, in una di esse, di due monete effigiate con il duca Carlo II di Savoia) e di alcune ceramiche dipinte.

Non sono noti documenti comprovanti la pratica del répit a L'Argentiére. L'unico accenno potrebbe essere quello contenuto negli atti del processo a Chaterine Charbonelle, originaria di Val des Prés, condannata per stregoneria nel 1445, in cui la stessa “strega” testimonia di aver incontrato il diavolo mentre si recava in pellegrinaggio a San Giovanni di L'Argentiere insieme ai suoi bambini.

Le parole dell'imputata contengono almeno due elementi interessanti. La donna afferma di essersi recata a L'Argentière “in pellegrinaggio”, quindi con l'intento di ottenere presso la chiesa di Saint Jean una qualche grazia. Specifica inoltre, senza alcuna necessità, di averlo compiuto “insieme ai suoi bambini”. Potrebbero essere sibilline indicazioni del fatto di aver preso parte al répit? I bambini citati erano realmente i suoi figli, oppure si riferiva ad alcuni “nati-morti” di cui si era presa cura in quanto forse era una levatrice (come gran parte delle “streghe” perseguite dagli inquisitori)?

L'elemento più sorprendente, poi, è l'incontro che avrebbe avuto, presso il santuario, con il diavolo in persona! Era davvero il demone degli inferi quello con cui si era intrattenuta o un qualche altro ente ritenuto “diabolico” da Santa Romana Chiesa? In effetti, come detto, la testina umana cornuta posta come mensola d'arco all'esterno dell'abside maggiore di San Giovanni, potrebbe davvero essere descritta come un'immagine diabolica. Ciò si rivelerebbe, per altro, assai coerente con la partecipazione al “pellegrinaggio del répit” e alla presenza di certi bambini. Del resto, il “dio delle streghe”, identificato proprio con Satana, era un dio cornuto, il misterioso Cernunno.

Non esistono allo stato attuale elementi sicuri per confermare o meno tale ipotesi. La precettoria di San Giovanni De Gradibus Caroli rappresenta comunque un caso unico nel suo genere, quello di un santuario ancestrale sostituito da un primo edificio cristiano e successivamente dalla chiesa ospitaliera, presso il quale continuò a perpetuarsi lo stesso rituale e di cui la roccia continuò a essere l'intercessore.

La sua importanza spiega di certo anche la presenza a L'Argentière di ben due ospitali, quello giovannita già citato e quello indicato in alcune fonti come “Saint-Sépulcre-de-la-Pierre-Sainte”, esistente fin dal 1264, quando ne era precettore Pierre de la Blache, passato poi in gestione alle monache di Boscodon con il nome di “Hôpital Sainte-Marie de Boscodon de la Pierre Sainte”.

La “Pietra Santa” indicata nell'intitolazione è, di nuovo, la roccia su cui sorge la Chiesa di Saint Jean e ha fatto ipotizzare, in un primo momento, che l'ospitale delle monache fosse quello giovannita anziché una struttura distinta, ipotesi che oggi è stata abbandonata.

Le due istituzioni, ben distinte, erano probabilmente necessarie per gestire non solo l'afflusso dei viandanti di passaggio ma anche e soprattutto quello dei pellegrini in visita al santuario. Ancora nel 1501 il notaio di Gap François Farel constatava in forma scritta, essendosi recato a L'Argentière per seguire certi affari della commenda, che erano almeno duemila le persone provenienti dalle vallate vicine a portare candele accese nella chiesa ospitaliera, in onore di San Giovanni, nei giorni della sua ricorrenza.

Meno di cinquanta anni più tardi, però, soltanto uno dei diciotto “testamenti di Cervières”, contenenti una richiesta di pellegrinaggio, quello di Jean De Borrel, datato 17 Aprile 1523, menziona la cappella di Saint Jean a L'Argentière: la fama del luogo si è spenta.

Intorno al 1380-90, a poche decine di chilometri, sono giunte al Priorato di Ganagobie le preziose reliquie di Sant'Onorato, qui traslate da Lerìns per preservarle dagli invasori Saraceni. Sistemate sul ballatoio sospeso sopra il portale d'ingresso della chiesa abbaziale e protette da un enigmatico “transitus” (scultura cadaverica sul coperchio del sarcofago), hanno cominciato ad attrarre fedeli e curiosi. Tra i prodigi che elargiscono c'é quello di ridare la vita ai bimbi nati-morti per il tempo di un respiro.

Carrus/Marte ha ora il corpo mortale di un santo cristiano e un nuovo luogo riservato alla sua adorazione...

Questo articolo è disponibile anche in formato pdf su Academia.edu

BIBLIOGRAFIA

P. Guillaume (abbé), Notice historique sur l’Argentière, in Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes, 1883

J. Roman, Monographie du mandement de l’Argentière. Paris, Picard, 1883

S. Tzortzis e I. Séguy, Pratiques funéraires en lien avec les décès des nouveau nés. À propos d'un cas dauphinois durant l'Époque moderne: la chapelle Saint-Jean à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), in Socio-anthropologie, n° 22, 2008

G. Giordanengo, L'Église de L'Argentière, in Congrès archéologique de France, 130e session, 1972, Dauphiné, Paris, 1974

F. Casalini e F. Teruggi, Mai Vivi Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015

Il sator di Aosta: Saturno Regna!

Questa mia idea ha un inizio semplice: il centro del "sator circolare" della Collegiata di Sant'Orso ad Aosta non c'é un leone e tantomeno la raffigurazione si riferisce a Sansone.

Senz'altro molte volte rappresentazioni con tali caratteristiche (un personaggio a cavalcioni di una fiera nell'atto di spalancarle le fauci), sono state indicate come "Sansone che smascella il leone". Alcune presentano addirittura un titolo riferito all'eroe biblico (a Modena ad esempio). Per lo più si ipotizza una convergenza di miti pre-cristiani ( Ercole e il leone Nemeo) e biblici (Sansone).

Il dettaglio curioso, però, è che né Sansone né Ercole vengono mai descritti nell'atto di "aprire la bocca" al leone. Il primo lo squarta (quindi gli apre il ventre), il secondo lo percuote e poi lo strangola.

Procedendo di particolare in particolare, a Sant'Orso la "bestia", a ben guardarla, del leone ha solo la corporatura e il muso. Le peculiarità del felino "maschio" (la criniera ad esempio) sono assenti. Potrebbe essere una leonessa, allora, ma sul suo capo sono ben evidenti due lunghe corna e la coda è innaturalmente lunga, sembra più un serpente...

L'animale mitico cui più si avvicina è la chimera, così descritta da Omero nell'Iliade (VI, 223-226): "...Era il mostro di origine divina, lion la testa, il petto capra, e drago la coda; e dalla bocca orrende vampe vomitava di foco: e nondimeno, col favor degli Dei, l'eroe la spense...".

Certo, quella di Sant'Orso non è una figurazione classica: manca la testa caprina e il muso da canide, sostituiti da lineamenti leonini e vistose corna. Ma è altrettanto singolare che sia una "presenza" ricorrente ad Aosta: una sua raffigurazione inequivocabile (con tanto di didascalia) fu infatti inserita anche nella pavimentazione del duomo della città (XIII sec.).

La sua nemesi è Bellerofonte, figlio di Glauco. Pare che l'avesse infilzata con la sua lancia dalla punta di piombo la quale, scaldandosi con il fuoco delle fiamme che erompevano dalle fauci del mostro, si sarebbe sciolta colando nella sua gola fino a soffocarlo. La strana "lama" triangolare su cui la veste dell'eroe, a Sant'Orso, sembra essersi impigliata lo identificherebbe proprio con il nobile di Efira.

La lotta con il mostro è incorniciata da un triplo cerchio. In quello mediano scorrono le lettere del quadrato magico". La croce che separa l'inizio e la fine dell' "acrostico" si trova proprio sopra alla testa dell'eroe. Il palindromo rotas-sator alla destra e alla sinistra della croce, finisce così per identificarsi con il nome proprio del personaggio sottostante.

Sator è Saturno (Saturno da satus, "semenza" e sero, "seme"). Ma anche saturare (saziare). La preziosa informazione, sulla quale non ci si sofferma mai troppo, la regalò al mondo suo malgrado il noto esoterista Samuel Liddel MacGregor Mathers già nell'Ottocento, nella pur scarsa traduzione del quattrocentesco “The Sacred Magic of Abramelin the Mage”, in cui senza indugio identifica l'enigmatico nome con il dio-pianeta.

Ora l'immagine sembra farsi più nitida: è Saturno che "apre la bocca" alla chimera, la "invita" a sputare, a rigurgitare qualcosa. Sulla natura saturnina di Sansone e di Ercole esistono diversi studi...

Astrologicamente Saturno è il maestro del Capricorno, il suo "governatore" e la chimera con le corna caprine e la coda serpentiforme (il serpente che vive nell'acqua?) ricorda molto tale segno zodiacale.

Le membra leonine ne sottolineano la potenza (il tema è perfettamente rappresentato dalla XI carta dei Tarocchi), l'energia che da essa si sprigiona: Saturno è l'unico che può “tenerle aperta la bocca” e quindi gestire tale forza, senza pericolo.

Il sesto pianeta era nell'antichità (prima della "scoperta" dei tre pianeti "moderni") il più esterno del sistema solare. Il suo particolare moto di rivoluzione intorno al sole è di 28 anni terrestri (7 x 4). Ogni anno si sposta di circa 7° sull'orizzonte e ogni 7 anni di circa 49°. Gli antichi astrologi ritenevano che il "ciclo di Saturno", suddiviso in settenari fosse il ciclo celeste fondamentale, quello che (essendo il più esterno di tutti) regolava tutti gli altri. I cerchi, sei in totale (Saturno è il sesto pianeta per distanza dal sole), che contornano l'enigmatica immagine di lotta a Sant'Orso, forse richiamano proprio l'idea dei cicli cosmici... così si spiegherebbe anche la particolare disposizione ad anelli concentrici del Sator dell'abbazia templare di Valvisciolo (LT).

L'identificazione copta e bizantina dei cinque termini del quadrato del Sator con le Cinque Piaghe (o con i nomi propri dei Cinque Chiodi) di Cristo, fornisce un ulteriore spunto. Quattro sono "periferici" (le due mani, la ferita dei piedi e quella del capo causata dalla corona di spine), una è centrale (la ferita del costato): non è difficile immaginarsi una ruota definita proprio dal chiodo centrale (il mozzo) e da quattro punti sulla circonferenza che definiscono i due assi di una croce.

Saturno è un'allegoria del piombo da trasformare in oro di cui favoleggiano alchimisti, ma è anche il piombo del filo del muratore (il sole), che fornisce la misura.

Perciò è detto "aratro": il solco che traccia è quello in cui poi si ordineranno i semi della vita. Ma quel solco è anche la divisione fra la vita e la morte, il taglio netto del tristo mietitore.

"Saturno, l'aratro, governa i cicli della vita".

Questa forse è la più semplice traduzione del celeberrimo quadrato magico. L'aratro è la scansione del tempo. Più precisamente: "Saturno con il suo ciclo (tempo) regge (governa) i cicli della vita (dell'esistenza universale)".

Nel Sator circolare di Aosta, Saturno tiene il Capricorno: poiché questo è il primo segno zodiacale dopo il Solstizio Invernale (il momento in cui "il sole muore"), Saturno, che è il suo pianeta "maestro", è il "regolatore" di tutto ciò che ri-nasce.

Gli elementi che contornano Saturno al governo del Capricorno, sono la "quadratura del cerchio". I quattro animali agli angoli, anziché essere i quattro emblemi degli evangelisti (leone, uomo alato, toro, aquila, ovvero Marco, Matteo, Luca e Giovanni), sono creature mostruose, di un ordine diverso.

Il "piccolo leone" e l' "uomo in bocca al pesce" sono rispettivamente la costellazione zodiacale del Leone e dell'Aquario (astrologicamente equivalgono alla posizione in cui Saturno è in Esilio e in Domicilio), mentre il "drago" e l' "aquila a due corpi" sono i due segni zodiacali che precedono il Toro (Luca) e L'Aquila/Angelo (Giovanni). Corrispondono all'Ariete e alla Bilancia e sono, di nuovo, due posizioni chiave di Saturno, Caduta ed Esaltazione!

Insieme rappresentano i quattro momenti cruciali del ciclo di Saturno.

Ma non finisce qui. Le gambe di Saturno a cavalcioni della chimera sono di un color rosso mattone piuttosto acceso, come se l'autore avesse voluto evidenziarvi un particolare senso. Fin dai tempi di Sparta la gamba piegata all'altezza del ginocchio è un simbolo di forza, di dominio e insieme di appartenenza sociale.

Le due gambe rossastre e piegate ad angoli diversi del Sator di Sant'Orso sono in qualche modo collegate, tramite il medesimo colore, al collo (la testa) dell' "aquila a doppio corpo" e con la pinna caudale (i piedi) dell' "uomo inghiottito dal pesce". Le gambe sono dunque il doppio ritmo che collega la testa ai piedi: un richiamo alla ciclicità e alla doppia spirale del tempo, di cui Saturno è ìl fulcro.

Per calcolarne la posizione in cielo è sufficiente osservarlo in rapporto all'Orsa Maggiore, detta appunto Aratro e "trainata" dai Septem Triones, i sette buoi che sono le sue sette stelle maggiori.

Perfino lo spiritualista russo Gurdjieff nei suoi libri potrebbe averlo citato come signore del tempo, anagrammandone la qualità di "arepo" (aratro, solco) in "(h)eropa(s)".

Saturno è il "Signore del Mulino (del cielo)", l'antico dio arabico Hubal, che dimora nel pozzo presso la Ka'aba. La Pietra Nera incastonata nel luogo più sacro della Mecca è essa stessa Saturno. Egli è dunque la "pietra angolare", l'origine e misura di ogni cosa.

È il mesopotamico Enki-Ea e l'egizio Ptah, gli dei creatori. Ed è anche il mitico Imperatore Giallo orientale, "inventore" della medicina cinese e di tutte le arti ad essa collegate.

Nella mitologia celtica è Fearn-Foroneo, detto Bran-il-Benedetto, la testa oracolare che restituisce responsi e vaticini, poiché conosce il passato e il futuro.

Ma Saturno è il "tempo" dei pagani. Perciò fu nascosto sotto il pavimento della collegiata di Sant'Orso (sorgeva forse su un tempio dedicato al dio Sator?), ma non dimenticato.

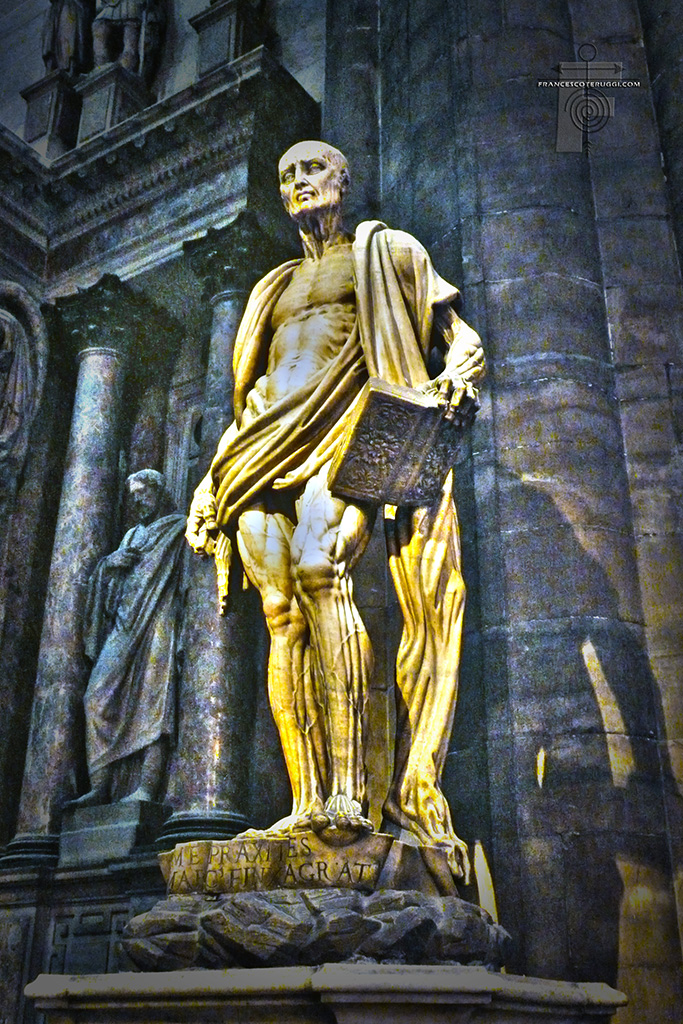

Sulla sua testa (quella di Adamo, il Golgotha) il Cristo piantò la sua croce, spodestandolo. La vita però aveva bisogno di lui. Come i "celti" percuotevano l'ontano a lui caro cantando "vieni fuori dalla tua pelle!", così il Crocifisso lo privò della sua, gli mise in mano un coltello al posto della falce/aratro e gli diede il nuovo nome di Bartolomeo.

Perfino il curioso rituale del "passar sotto l'altare" nella cripta della chiesa, richiama nella sua ciclicità il trascorrere del tempo e di conseguenza una qualche usanza per "annullarlo". Si dice che si tratti di un "rito di fertilità". Ma, poiché, il complesso sorge su una antichissima e assai vasta necropoli, sembrerebbe piuttosto indicare una volontà diversa: rivolgersi al tempo-Saturno per "trascorrere", "passare attraverso" e procedere verso la "rinascita"...

Conoscere i ritmi di Saturno, il ciclo che è alla base di tutti i cicli e che tutti li governa, come l'anello dei romanzi di Tolkien, è anche l'inizio di un cammino di conoscenza.

Il Quadrato del Sator, perciò, forse non era un qualche simbolo di potere o un talismano miracoloso, bensì il segno di appartenenza di quelli che, quel cammino, decidevano di intraprenderlo, che fossero streghe silvestri (che lo chiamavano Cernunno), probi viri romani o prodi cavalieri Templari.

Era il sovrano della Festa dei Folli, che intonando "il Canto dei Cervi" invitava i sudditi al sollazzo, così come già era accaduto molti secoli prima durante i Saturnalia. Così, le differenze, ritualmente si annullavano in ricordo della vita terrena di Saturno: "Orfeo ci rammenta che Saturno visse apertamente sulla terra e tra gli uomini" (frammento orfico).

I rilievi hanno evidenziato come il mosaico del Sator sia stato ricavato (nel XIII secolo) sopra e al centro del vano funerario più importante dell'intero complesso. La nicchia era confinante con la parete della cripta ancora visibile attraverso un muro in cui erano ricavate tre finestrelle opportunamente polarizzate: due monofore (plus e minus) e una bifora centrale (neutro), che consentiva di "vedere", almeno simbolicamente, i "corpi santi". Quali ossa ospitasse esattamente non si sa. Il complesso è da sempre intitolato ai santi Pietro e Orso. Che quest'ultimo giacesse sotto al Sator, quasi a farne le veci?

Questo studio è disponibile in formato pdf su Academia.edu

BIBLIOGRAFIA

Cammilleri, Rino, Il quadrato magico, Rizzoli, Milano, 1999

Chevalier, Jean e Gheerbrant, Alain, Dizionario dei Simboli, Bur, Milano, 1999

De Santillana, Giorgio e Von Dechend, Ertha, Il Mulino di Amleto, Adelphi, Milano, 1983

Granatelli, Rosella, Del Latercolo Pompeiano, Simple, Macerata, 2010

Graves, Robert, La Dea Bianca, Adelphi, Milano, 2009

Guarducci, Margherita, Il misterioso “Quadrato Magico”, l'interpretazione di Jérome Carcopino e documenti nuovi, in Rivista di archeologia classica, XVII, Istituto di Archeologia dell'Università di Roma, Roma, 1965

Iannelli, Nicola, Sator - Epigrafe del culto delle sacre origini di Roma - la genesi e il significato del quadrato magico svelati nella teoria della correlazione astronomica, Bastogi, Foggia, 2009

Perinetti, Roberto e Pasquini, Laura, Il mosaico del coro della chiesa dei santi Pietro e Orso ad Aosta, in Actes du IX Colloque de l'Association Internationale pour l'Etude de la Mosaïque Antique (AIEMA), Roma, 6-11 novembre 2001, éd. H. Morlier, Roma 2005

Varchignoli: orti del cielo, giardini di gioia

Salendo la stretta strada che da San Bartolomeo penetra nella valle Antrona, laterale dell'Ossola, si incontrano quasi subito piccoli borghi aggrappati alla montagna che una volta erano abitati da vignaioli.

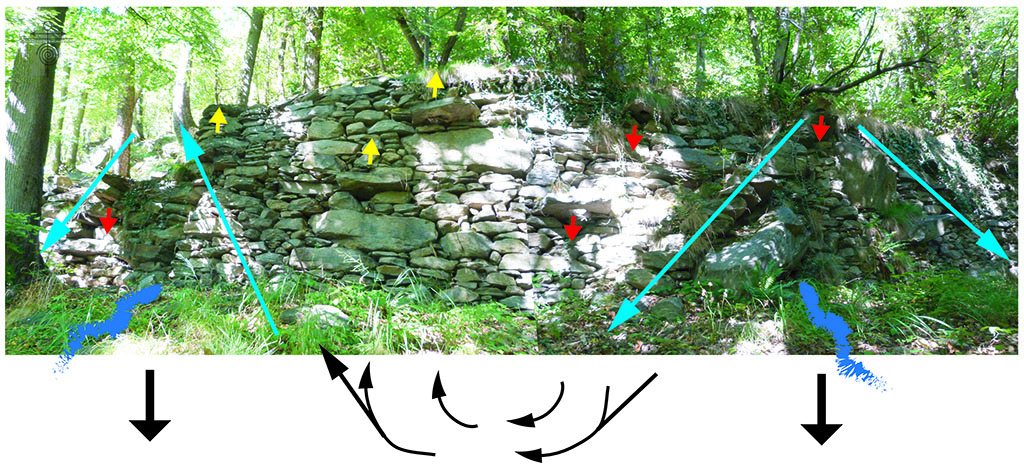

Gran parte del declivio montuoso è stato trasformato, in tempi passati, in terrazze delimitate da poderosi muri a secco, nei quali si aprono decine di ambienti di ignota destinazione e sotto i quali scorrono canalizzazioni d'acqua.

Solo negli anni '80 e '90, però, gli studiosi si sono accorti che l'intera struttura era molto più antica di quanto si pensasse. È un piccolo tesoro di mura megalitiche, buie camere sottofascia e strutture riferibili ad attività agricola, che potrebbe essere stato concepito almeno dieci o venti secoli prima di Cristo.

“Io, Assur-na¯sir-apli,

non smetto di cogliere frutti

nel giardino della gioia”

(stele di Assurbanipal)

A cosa poteva servire? Poiché fino a poco tempo fa, a Varchignoli si coltivava la vite, che cresceva proprio su alcuni di quei terrazzamenti e veniva fatta correre su pali tenuti dai “palanghér”, la spiegazione che gli studiosi hanno dato é, appunto, che già millenni fa l'uomo svolgesse la medesima attività. Tale conclusione è però non più che un'ipotesi. Per loro stessa ammissione, infatti, se fosse vero, l'apparizione della viticoltura a Varchignoli sarebbe avvenuta con un difficilmente spiegabile “rilevante anticipo sui tempi”.

Sorvolando sull'inevitabile e deplorevole abbandono in cui versa il sito (dopo gli iniziali interventi e la costituzione di un piccolo museo, la comoda incertezza che erode l'autorevolezza e l'indolenza atavica che affossa ogni slancio hanno avuto la meglio!) molti sono i dubbi e le domande che rimangono aperti. Ma più di questo non sembra possibile dire, a meno che futuri ritrovamenti offrano nuovi spunti.

Casa de' Conti (Varchignoli): nicchia con copertura a tòlos (probabile tomba)

usata come "inceneritore" per gli sfalci del bosco

Così, non si riesce ancora a motivare le conoscenze dei suoi realizzatori, la particolare localizzazione dell'insieme o la presenza e l'utilità delle camere sotterranee, che hanno manifestamente un aspetto “cultuale”, oppure ancora delle innumerevoli doppie-scale monumentali addossate ai muri o da essi emergenti, visibilmente in esubero rispetto alla reale necessità di spostarsi da una balza all'altra e di solito affiancate a formare doppie scalinate opposte convergenti o divergenti.

Invero, se ci si perde per un po' tra le balze terrazzate, respirando l'aria umida che fluisce dalle vetuste condotte idriche ormai prosciugate e sostando in silenzio accanto alle mura poderose, il sospetto che non si tratti di un semplice impianto agricolo, alla fine viene.

Da buon curioso ma “non addetto ai lavori” dopo ripetuti pomeriggi in solitudine trascorsi a Varchignoli, mi sono fatto “la mia idea”, attingendo alla mia povera sensibilità. E qui umilmente, come sempre, la propongo.

Cardine di tutto l'insieme, sembra siano i “palanghér”, null'altro che fori praticati in una lastra orizzontale di pietra lungo i muri di pietra, in modo da inserirvi la base di un palo, fatta poi appoggiare su una mensola al di sotto, o fissata con cunei. Sui pali si poteva poi far crescere la vite. E non solo quella. Almeno è così che fin dal medioevo la coltivazione viticola si sarebbe sviluppata.

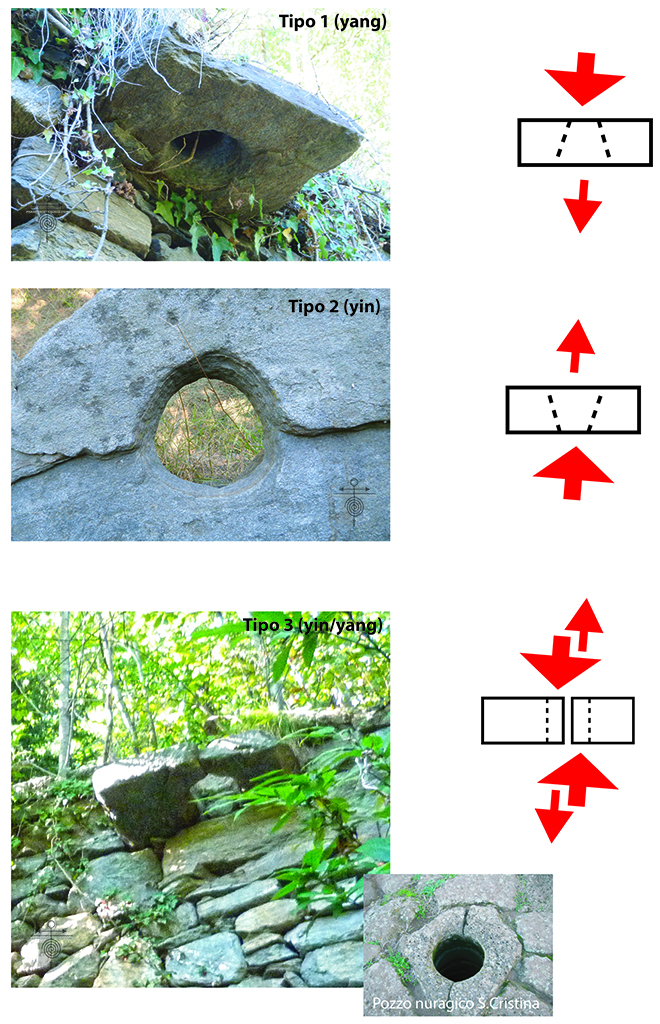

Sembra che esistessero due tipi di “buche da palo”: quello più antico formato da due metà avvicinate, come fosse una tenaglia; quello più “moderno”, a foro unico praticato in una pietra piatta.

Ho guardato bene... i tipi potrebbero essere invece tre, se non quattro. I palanghér a foro unico, infatti, presentano spesso curiose (e oserei dire “volute”) svasature del foro, più aperto a volte verso il basso, a volte verso l'alto.

Sono insomma “polarizzati”, come se dovessero raccogliere qualcosa dal basso (o dall'alto) per convogliarlo (e addensarlo filtrandolo) dalla parte opposta. Lo stesso può dirsi del “tipo vecchio” in cui le due “braccia” sono sempre dissimili per dimensioni.

E quando capita di scorgere diversi di questi dispositivi, ad altezze differenti e polarizzazioni varianti, la mente li riconosce intuitivamente come una sorta di enorme “tastiera”, fatta per suonare suoni invisibili e soavi.

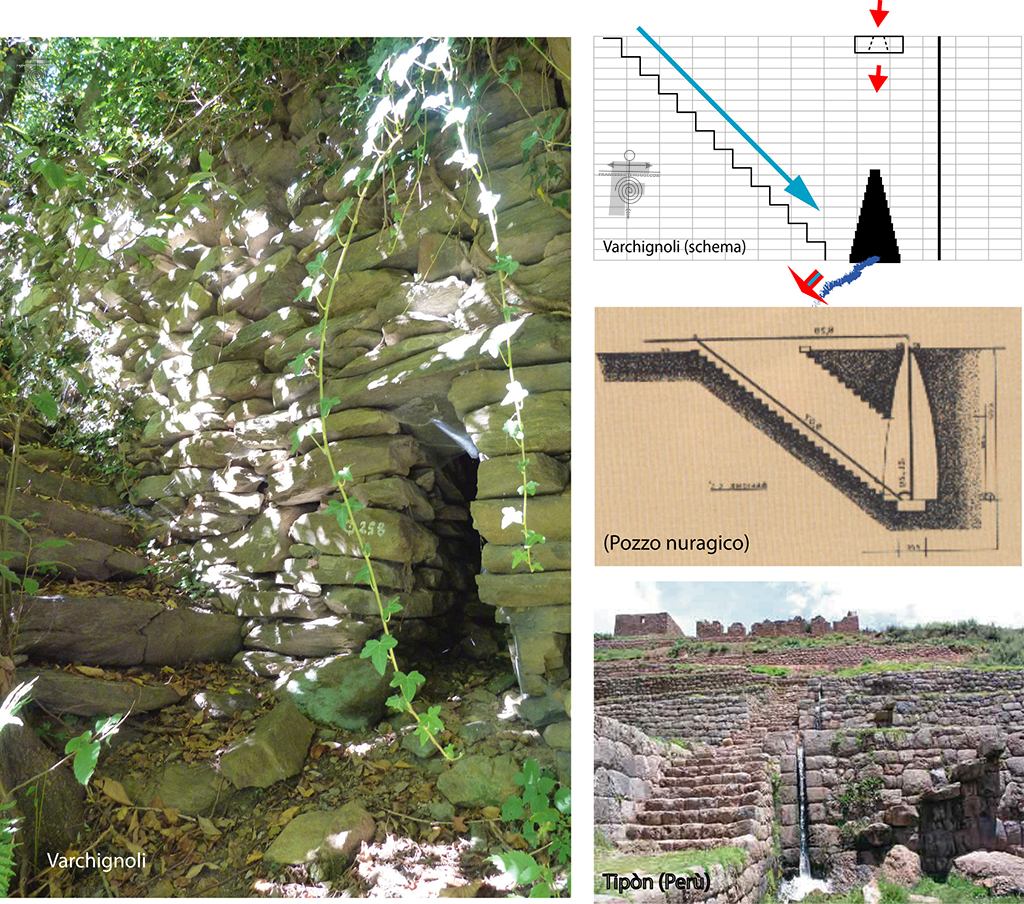

Posizionati sulla verticale della bocca di una canalizzazione, ai piedi di una delle scalinate ad aggetto lungo i muri, poi, paiono proprio comporre la sezione longitudinale di uno di quegli incredibili pozzi sardi, con un piccolo buco svasato sulla sommità, quasi un invito al Cielo a “buttarsi in acqua” passando da quello stretto foro.

E le scale... le scale... troppe, ridondanti e disagevoli. Lo spazio per scalinate più ampie e sicure non mancava di certo! Sono quasi sempre a coppie, divergenti o convergenti secondo la necessità. Di nuovo i paralleli con altre culture non mancano. Pare di vedere l'interno del meraviglioso pozzo Chand Baori ad Abhaneri, nel Rajastan, risalente al VII secolo. L'invaso circondato da scale divergenti/convergenti consente di raggiungere l'acqua sul fondo, che le scalinate rendono “nettare della gioia” (come la dea cui il pozzo è dedicato).

C'é anche un particolare sito a una manciata di chilometri da Cuzco, in Perù, che fa il paio con Varchignoli. Fu ricavato terrazzando una conca a Tipòn. Non si sa con certezza quando. Doppie scale punteggiano le mura di contenimento e le acque incanalate dalle sorgenti della montagna vi scorrono accanto. Di nuovo, in questo caso, i gradini ad aggetto non paiono avere un'effettiva funzionalità, anche in considerazione della presenza di ben più comode scalinate frontali che collegano i terrazzamenti. Anche di Tipòn si dice che fu un'installazione ad uso agricolo.

L'immagine più vivida che queste doppie scale richiamano è però quella dei fregi sopra gli ambienti trogloditici della meravigliosa Petra, in Giordania. Nella capitale dei Nabatei, per molto tempo fiorente e strategico snodo commerciale del medioriente, la decorazione sul fronte delle case sembra fosse un'indicazione imprescindibile dei suoi occupanti. Dicono gli archeologi che, in città, case e tombe di oriundi egizi fossero sormontate da piramidi, mentre le doppie scale incoronassero le case e le tombe dei Nabatei: la doppia scala convergente indicherebbe le sepolture, mentre la variante divergente le abitazioni o comunque ambienti riservati ai viventi.

Così, a distanza di migliaia di chilometri e di anni da Varchignoli, ricompaiono gli stessi simboli polarizzati: le scale divergenti a indicare “vita” e quelle convergenti l' ”altro mondo”. Ma a Petra è per lo più l'unica traccia che si può seguire per tentare di collocare le grandiose facciate scolpite nella roccia rosata e le camere che custodiscono.

Anche a Varchignoli non esiste un'indicazione chiara e valida del motivo per cui numerose camere furono ricavate sottofascia. Diverse per dimensioni, impianto e tipologia costruttiva, presentano coperture megalitiche realizzate con lastroni (forse già presenti e sotto i quali furono ricavate), con lastre e pietre più piccole oppure “a tòlos”, una sorta di “cupole” ante-litteram spesso adottate per gli ambienti di sepoltura. Ciò farebbe propendere per un uso “cultuale” almeno di alcune.

In certi casi internamente sono state ricavate “panche” la cui funzione è ignota, oppure nicchie.

Per parte mia, ho constatato quanta perizia sia stata messa nelle loro impostazione e non solo nella loro costruzione. Se, dunque, nulla fu “fatto a caso”, l'orientamento, le dimensioni, la tecnica, lo stile potrebbero rappresentare validi indizi sulla loro reale funzione.

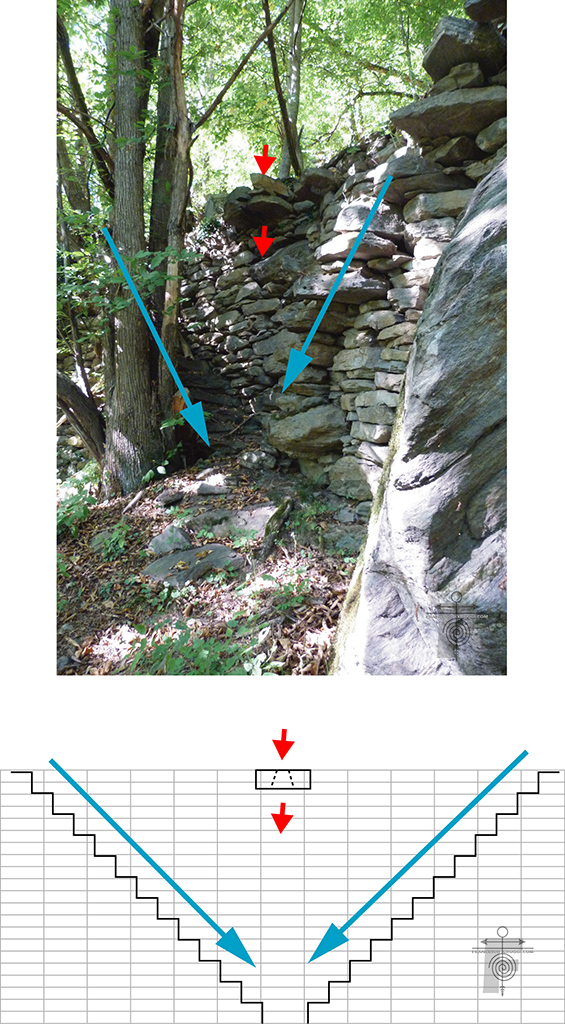

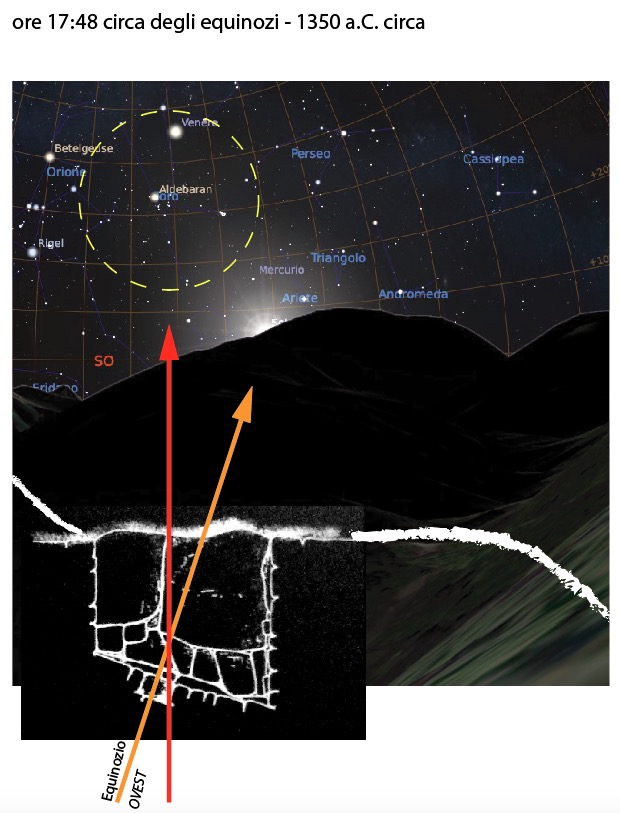

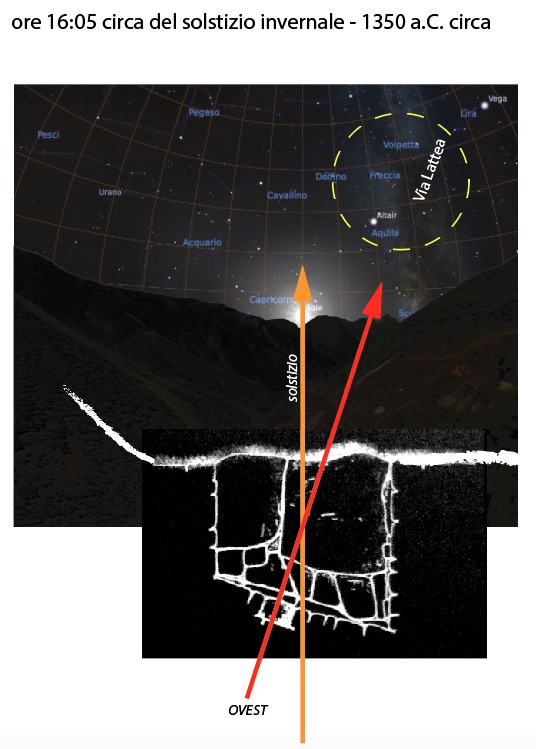

Una delle più ampie, quella contrassegnata con i numeri di rilevamento 171-172 (località “Valin Bianch”), è comodamente raggiungibile dalla parte più occidentale del muro in cui è ricavata, confinante con terrazzamenti piuttosto ravvicinati e larghi, anche se crollati. In posizione opposta, dove il muro è più elevato c'é l'immancabile scala discendente in direzione dell'ingresso.

Il muro in cui si apre la camera non è rettilineo, bensì curvo: una doppia curva studiata, come quella di certi “oranti” rinvenuti nei pittogrammi rupestri della Balma dei Cervi in Valle Antigorio, non lontano da qui.

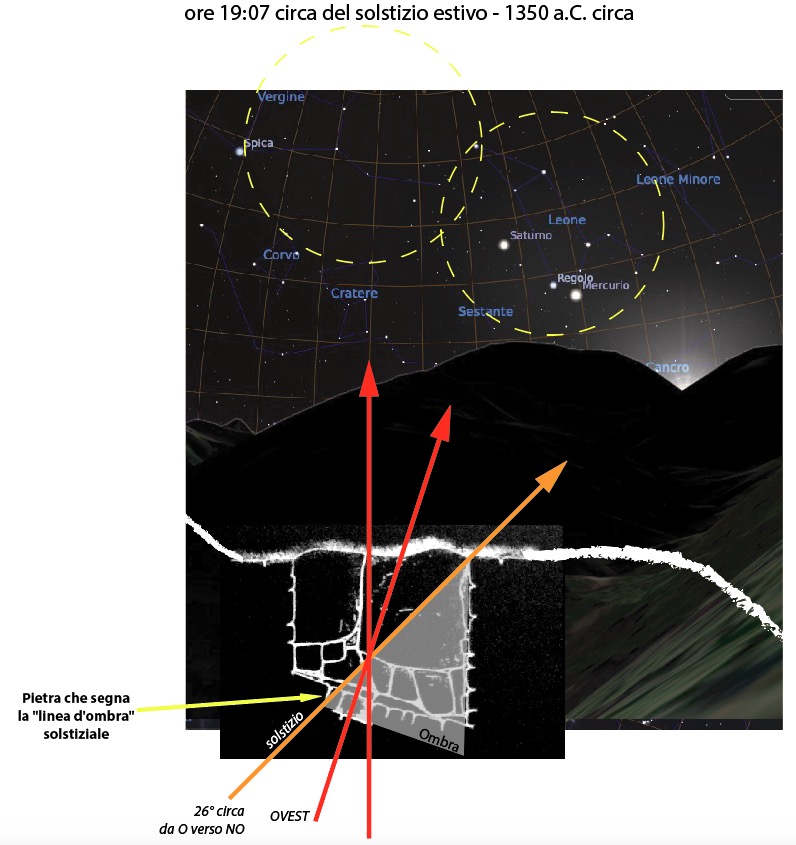

e ci si pone a questo punto con le spalle all'ingresso della camera, si nota subito un particolare: è orientata perfettamente verso il punto in cui il sole scompare dietro le montagne al tramonto del Solstizio Invernale (21 dicembre).

La parete di fondo però é inclinata, si rivolge ad un punto diverso, l’ovest, che la cima più alta del panorama contrassegna perfettamente e che corrisponde al tramonto equinoziale. 26° circa più a nord-ovest il sole tramonta al Solstizio Estivo, disegnando, a partire da alcuni gradi a nord dell’ovest un cono d’ombra nella camera, che si estende fino all’unica pietra infissa verticalmente nella parete di fondo.

Al tramonto Solstizio Invernale mentre la “bocca” inquadra il punto in cui il sole viene occultato dalle montagne (stagliandosi sul Capricorno), la via lattea, in verticale sulla direzione ovest si “riflette” sulla pietra infissa verticalmente nella parete di fondo.

Al tramonto Equinoziale mentre Il sole, stagliandosi sull’Ariete, si riflette sul fondo della camera e la “bocca” indica la costellazione dell’Aquario.

Al tramonto del Solstizio Estivo, infine, la parete di fondo inquadra la costellazione del Leone, mentre la “bocca” abbraccia la Vergine.

Così accadeva nel 1350 a.C. circa, la data approssimativa nella quale secondo gli studiosi, sarebbe stato costruito in complesso di Varchignoli.

La mia ipotesi è che, perciò, questa struttura (e di conseguenza anche le altre) sia una “camera di risonanza” attraverso cui richiamare, condensare e avvicinare una certa porzione zodiacale del cielo alla terra. Ciò non contraddice l'idea che Varchignoli possa essere nato come impianto agricolo, piuttosto riveste di una nuova importanza i frutti della terra che qui si coltivavano.

Se la mia ipotesi è corretta, qui non si coltivava soltanto la vite. Inoltre, se erano importanti i periodi di semina individuabili attraverso i movimenti solari (le camere funzionavano forse anche come “orologi”) e probabilmente anche lunari, altrettanta importanza dovevano avere i legami di ciascuna specie seminata con il rispettivo “maestro” celeste e il corrispondente “nume” ipogeo.

Di tali misteriose associazioni, che potremmo impropriamente definire “astrologiche” in effetti qualche traccia documentale si è trovata. Il controverso “La Dea Bianca” di Robert Graves, ad esempio, mal compreso da molti e travisato da molti altri, ne è un notevole compendio.

Forse Varchignoli e le aree circostanti erano un insieme unico e altamente organizzato, suddiviso in aree delle giuste dimensioni, in cui era presente il “richiamo” a una precisa parte del cielo e nella cui terra veniva seminato il vegetale che si riteneva corrispondervi.

L'acqua pura sapientemente incanalata vivificava il suolo, scale e “palanghér” (almeno quelli che non sostenevano nulla) aumentavano l'effetto, ricomponendo gli eccessi e riequilibrando i difetti.

Così, i frutti della terra diventavano “pomi d'oro”, cibi celestiali, il nutrimento da offrire agli dei.

Alcuni ambienti sotterranei non è escluso fossero destinati alla sepoltura dei custodi di quel luogo che, in tal modo, avrebbero potuto continuare a vegliarlo anche dall'aldilà. Altri ambienti infine, potevano essere “di riequilibrio” per gli esseri umani sullo stesso principio di corrispondenza fra gli astri e i diversi “tipi” umani.

Forse Varchignoli era simile ai leggendari “giardini pensili di Babilonia”.

“L’acqua incanalata scendeva dall’alto fino ai giardini; i viali sono odorosissimi, le cascatelle brillano come gli astri del cielo in questo giardino di delizie. I melograni, coperti di grappoli di frutti come la vite di uva, ne aumentano il profumo. Io, Assur-na¯sir-apli, non smetto di cogliere frutti nel giardino della gioia...”. Così si legge nella stele di Assurbanipal.

I giardini babilonesi, avevano anche un altro nome: “Al suo palazzo egli fece ammassare pietre su pietre, fino ad ottenere l’aspetto di vere montagne, e vi piantò ogni genere di alberi, allestendo il cosiddetto «paradiso pensile»”.

Erano un “paradiso” in terra, un giardino di delizie riservato ai re, agli dei e agli eroi, come quello delle Esperidi.

Forse lo era anche Varchignoli.

Questa ricerca è disponibile in pdf su ACADEMIA.EDU

BIBLIOGRAFIA:

AA.VV., Megalitismo in Ossola?, Atti del convegno, in Oscellana XX, Domodossola, 1990

Bertamini, Tullio, E dalla pietra il vino, in Oscellana XXIII, Domodossola, 2003

Bianchetti, Gian Franco, Varchignoli: il contatto con le origini, in Oscellana XXIII, Domodossola, 2003

Caramella, Pierangelo e De Giuli, Alberto, Archeologia Alto Novarese, Antiquarium Mergozzo, Mergozzo, 1993

Chevalier Jean e Gheerbrant, Chevalier, Dizionario dei Simboli, Bur, Milano, 1986

Copiatti, Fabio e De Giuli, Alberto, Sentieri antichi. Itinerari archeologici nel Verbano, Cusio, Ossola, Grossi, Domodossola, 1997

Copiatti, Fabio, De Giuli, Alberto, Priuli, Ausilio, Incisioni rupestri e megalitismo nel Verbano Cusio Ossola, Grossi, Domodossola, 2003

De Santillana, Giorgio e Von Dechend, Hertha, Il mulino di Amleto, Adelphi, Milano, 1983

Gaspani, Adriano, Astronomia e antica architettura sull'arco alpino, Priuli&Verruca, Ivrea, 2009

Graves, Robert , La Dea Bianca, Adelphi, Milano, 1992

Negri, Paolo, Varchignoli: l'affermazione del megalitismo in Ossola, in Oscellana, XXIII, Domodossola, 2003

Piana Agostinetti, Paola, Il vino dei Leponti. Ipotesi sull’inizio della coltivazione della vite nelle Alpi Centrali, in Oscellana XXIII, Domodossola, 2003

Il Cielo in un catino

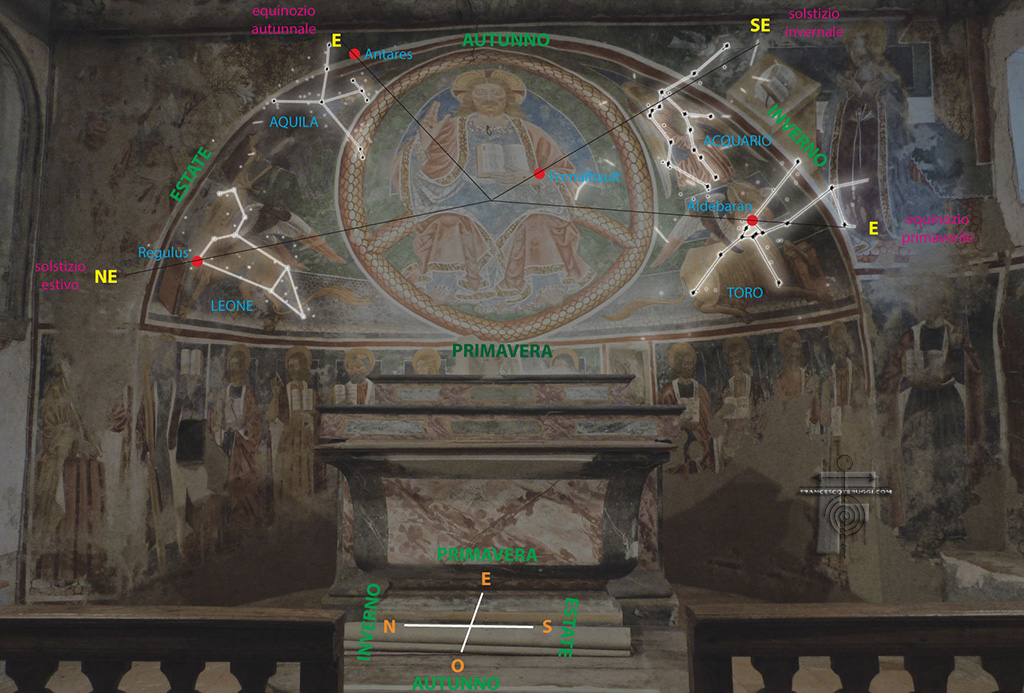

Sacro è ogni luogo in cui cielo e terra si incontrano. Così, il tetto era il cielo e il pavimento la terra, la cupola era la volta siderale, sotto cui stava il suolo. Ma ciò è vero anche quando si considera il luogo “in pianta”.

Se la terra infatti è quadrata (con i suoi punti cardinali), il cielo è circolare. La loro sovrapposizione incompleta, il loro sfiorarsi come in un'eclisse parziale, è appunto la forma impressa al perimetro delle chiese e di molti luoghi sacri.