Il mistero di Theopoli, la città perduta delle alpi provenzali

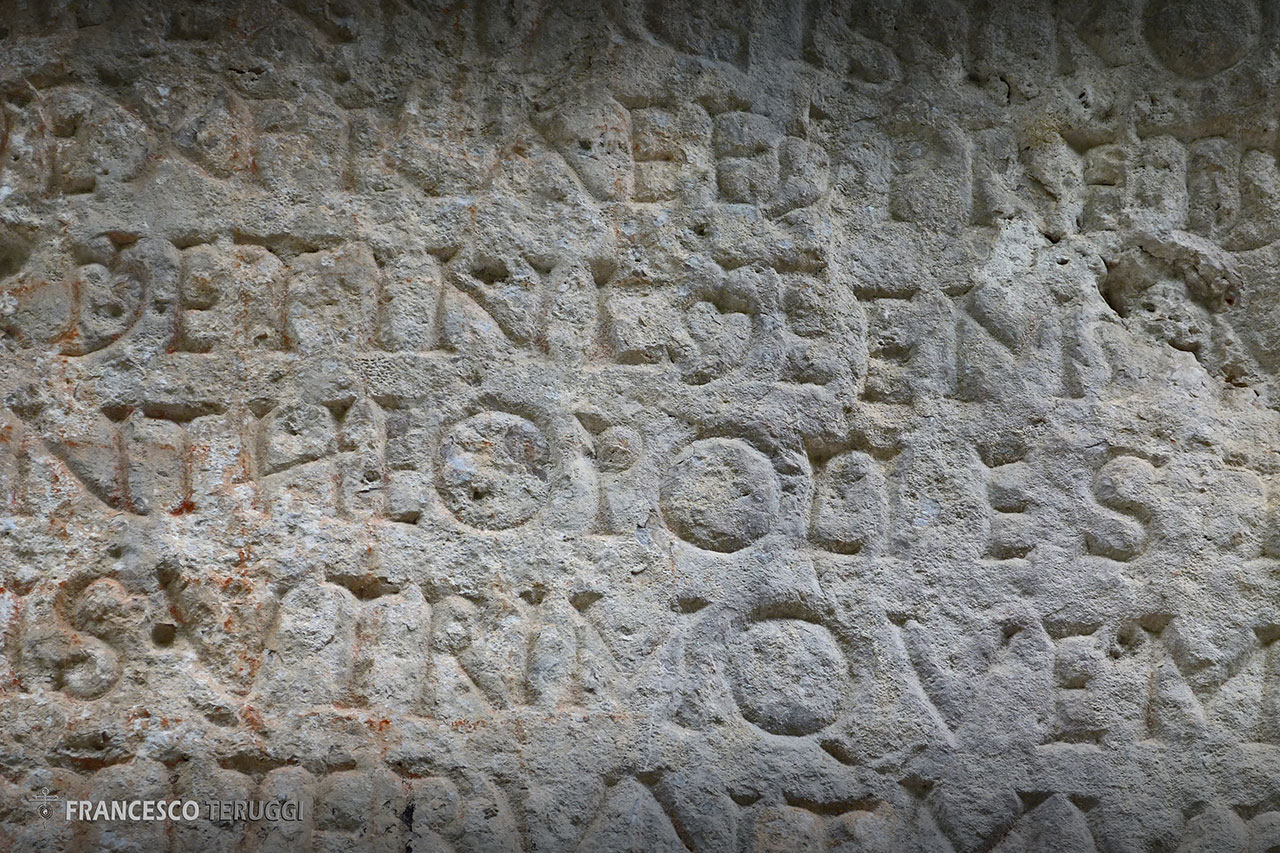

Sul versante alpino francese sud-occidentale, bagnato dalle placide acque della Durance, c’è ancora un enigma che resiste al tempo e agli uomini. In una stretta valle, una “pietra scritta” di epoca gallo-romana, incisa in un enorme masso che domina il corso tortuoso del torrente Riou, è l’unica testimonianza certa dell’esistenza di un “locus” leggendario chiamato Theopoli, scomparso dalla memoria e mai più ritrovato.

Il testo celebra l’impresa del prefetto gallo-romano Claudius Postumus Dardanus, che, fra il IV e il V sec., fece aprire, tagliandola nella viva roccia, la nuova e più agevole strada per raggiungere l’odierna piana di Saint Geniez, prima accessibile soltanto risalendo il difficile e assai più lungo percorso attraverso la valle di Vançon. Composta in parole semplici, l’iscrizione non ha ancora svelato tutti i suoi segreti, primo fra tutti l’assenza di riferimenti cronologici, inusuale soprattutto in epoca romana. Diciassette foglie di edera, pianta sacra a Dioniso come la vite, intervallano la scrittura e la valenza anche funeraria di questo rampicante potrebbe suggerire che sia stata incisa dopo la morte del potente condottiero, in suo onore e memoria.

Nascondono, come un codice, in bella vista un messaggio comprensibile solo ai meritevoli.

Dardanus è un personaggio storico conosciuto e misterioso insieme. Prefetto di tutte le Gallie, immenso territorio che comprendeva anche la Spagna e la Bretagna, era stato inviato in Provenza dall’Africa per contrastare la calata dei Vandali e poi dei Visigoti.

Di origini modeste - aveva cominciato la propria carriera come “advocatus” - portava il nome del mitico tiranno di Troia, figlio di Zeus e della regione di Dardania, raramente in uso e soltanto in Africa e in area ellenica. Nella “pietra scritta” viene poi celebrato come “vir inlustris” e la moglie Nevia Galla, nella stessa iscrizione, come “clarissima et inlustre”, titoli che indicano l’appartenenza di entrambi all’aristocrazia senatoriale più potente della loro epoca.

Forse tra le due campagne prefetturali di cui fu investito (401/404 d.C. o 406/407 d.C e 412/413 d.C.), Dardanus, nonostante avesse eletto Arles a capitale dei propri domini, decise di riparare con 40.000 soldati e legionari sul remoto pianoro sorvegliato dal picco di Dromon, cinquecento metri più in alto della valle della Durance e qui, dopo aver costruito strade e mura turrite, si sarebbe insediato.

A questo punto comincia il mistero di Theopoli.

Si pensa che il condottiero avesse scelto quel luogo, così appartato, strategico (qui si “riunivano” molte strade di valico delle Alpi e di discesa verso il mare) e facilmente difendibile, in seguito alla conversione al Cristianesimo, che ben conosceva poiché era grande amico di Sant’Agostino e interlocutore privilegiato di San Girolamo, con i quali avrebbe intrattenuto per tutta la vita fitte relazioni anche epistolari: soltanto due preziose lettere si sono conservate, quella del 417 scritta dal santo di Ippona e quella del 414 del santo di Stridone, entrambe a lui indirizzate.

La sua magione potrebbe essere sorta non a Chardavon, alle porte del plateau (dove si sarebbero insediati almeno dal XI sec. alcuni monaci agostiniani) ma presso l’attuale Saint Geniez, piccolo paese che conta soltanto 98 abitanti. Saint Genièz-Genesus, mediorientale come l’illustre prefetto delle Gallie, era infatti uno dei martiri più venerati della Gallia meridionale tra il IV e il V secolo. I suoi resti erano sepolti proprio ad Arles e si ritiene che il condottiero possa averne portata una parte fin sul plateau di Dromon, per custodirle nella cappella costruita presso la sua dimora.

Il luogo prescelto si chiamava “Theopoli”, nome riscontrato storicamente soltanto una volta, con la “s” finale e almeno un secolo più tardi, in relazione ad Antiochia di Siria. Distrutta da terremoti e invasioni, come racconta lo storico Malalas, la città era stata ricostruita nel 528 da Giustiniano I con il nuovo nome di “città degli dei” su consiglio di San Simeone Taumaturgo, ma l’aveva conservato per poco tempo. Con l’arrivo degli arabi sarebbe stata ribattezzata Antakiya.

“Theopoli”, invece, non avendo la “s” terminale non può essere un nome riconducibile alla lingua greca e quindi neppure agli scritti di Sant’Agostino. Anzi, il termine “locus” presente nella “pietra scritta” e la perifrasi “locus cui nomen theopoli est” indicano senza dubbio un luogo di culto (la Basilica di Betlemme con la Grotta della Natività ad esempio era detta “locus Betlehem”), la tomba di un santo martire o il centro religioso di un “pagus” (villaggio rurale). “Theopoli” era quindi, come sostenuto da molti studiosi tra cui A. Grenier e W. Seston, più verosimilmente un luogo sacro custodito in armi anziché un’installazione militare.

Ma è certo, così si desume facilmente dalla “pietra scritta”, che il luogo esistesse già prima dell’arrivo di Dardanus il quale, portandovi le reliquie del santo Genesus, l’aveva riconsacrato al dio cristiano e l’aveva trasformato in una vera e propria città turrita con mura e strade di collegamento.

È possibile che il nome originario fosse quello del picco più alto che domina il plateau a nord-est: Theous, toponimo ancora oggi esistente ma di ignota origine, forse celtica e che potrebbe appartenere a una qualche divinità o un nume tutelare. Il prefetto delle Gallie ne avrebbe fatto un neologismo, unendolo al termine greco “polis” per indicare, con un gioco di parole, in Theous-poli(s) la città presso Theous e non la “città degli dei”.

Ma di Theopoli oggi non c’è più traccia, soltanto leggende. Una racconta di un enorme tesoro nascosto tra le montagne intorno al pianoro. Il più grande studioso di questo enigmatico luogo, Roger Correard, sostiene che il tesoro fosse il bottino dei Visigoti trafugato durante il sacco di Roma e poi affidato dai barbari a Dardanus, con il quale intrattenevano buoni rapporti. Che il tesoro sia stato sepolto insieme ad Alarico nella tomba ricavata deviando un corso d’acqua vicino a Cosenza è infatti leggenda, così come è improbabile che possa aver raggiunto Rennes-le-Chateau dove lo cercavano i nazisti.

Fu proprio grazie al prefetto Dardanus che il re visigoto Atatulfo, appena succeduto al cognato Alarico, giunto con le sue truppe in Gallia accettò la sottomissione all’imperatore Onofrio, anziché all’usurpatore Giovino. Mentre la rivolta veniva sedata, i Visigoti furono arruolati per combattere i Vandali e gli Alani che stavano invadendo la Spagna e forse fu in quest’occasione che il tesoro venne affidato a Dardanus e nascosto a Theopoli. Ma Ataulfo morì in battaglia, i Visigoti non tornarono in Provenza e il tesoro non fu mai riscattato.

Intanto, alleati dell’imperatore fantoccio Giovino erano i Burgundi, tribù di origini visigote il cui re Gundicaro stabilì di accompagnare l’usurpatore fino alla Gallia del Sud (Provenza) dove si auto-nominò re delle Gallie. Avendo a loro volta accettato la sottomissione al legittimo reggente Onorio, avrebbero ricevuto, come terra in cui insediarsi, la Savoia.

Gundicaro, Gundikar fu il primo re burgundo a fregiarsi del titolo di Nibelungo. È infatti il Gunther della saga dei Nibelunghi, che risale proprio al IV-V secolo ma non sia sa dove ne come sia stata composta. Può essere il tesoro custodito da Dardanus quello favoloso di cui Gunther, nella saga era entrato in possesso dopo aver ucciso Sigfrido?

Certo è che Theopoli non era stata inizialmente scelta per custodire il tesoro, bensì per altri scopi misteriosi e ormai dimenticati. Se qualche traccia rimane forse può essere rinvenuta nel luogo sacro che ancora esiste ai margini del pianoro, proprio sotto il picco.

La cappella di Notre Dame du Dromon è un semplice oratorio seicentesco con grezzi muri di pietra e malta bruna. La struttura non colpisce l’occhio, ma da sempre il luogo è profondamente venerato, come testimoniano le numerose lastre graffite inserite nella muratura esterna, ex voto dei fedeli che furono benedetti dall’intercessione della Vergine.

I veri tesori sono all’interno. Nell’annesso settentrionale sono ancora visibili i resti di un pozzo cerimoniale lastricato, che richiama quello ben più famoso di Chartres. Si racconta che i lavori di sterro per ripristinarlo si siano interrotti dopo che la terra, in quel punto, presa a picconate, si era messa a tremare.

L’interno essenziale della chiesa, a navata unica con abside, mostra ancora le tracce di un’intonacatura artigianale. La cappella annessa sul lato meridionale è spoglia e l’altare ligneo è ormai in rovina, ma la roccia su cui è costruito il luogo affiora in più punti fino a un metro di altezza come se non ci fosse differenza fra la terra e l’edificio costruito dall’uomo. Alcune linee parallele graffite potrebbero essere atti di venerazione prodotti in epoche remote.

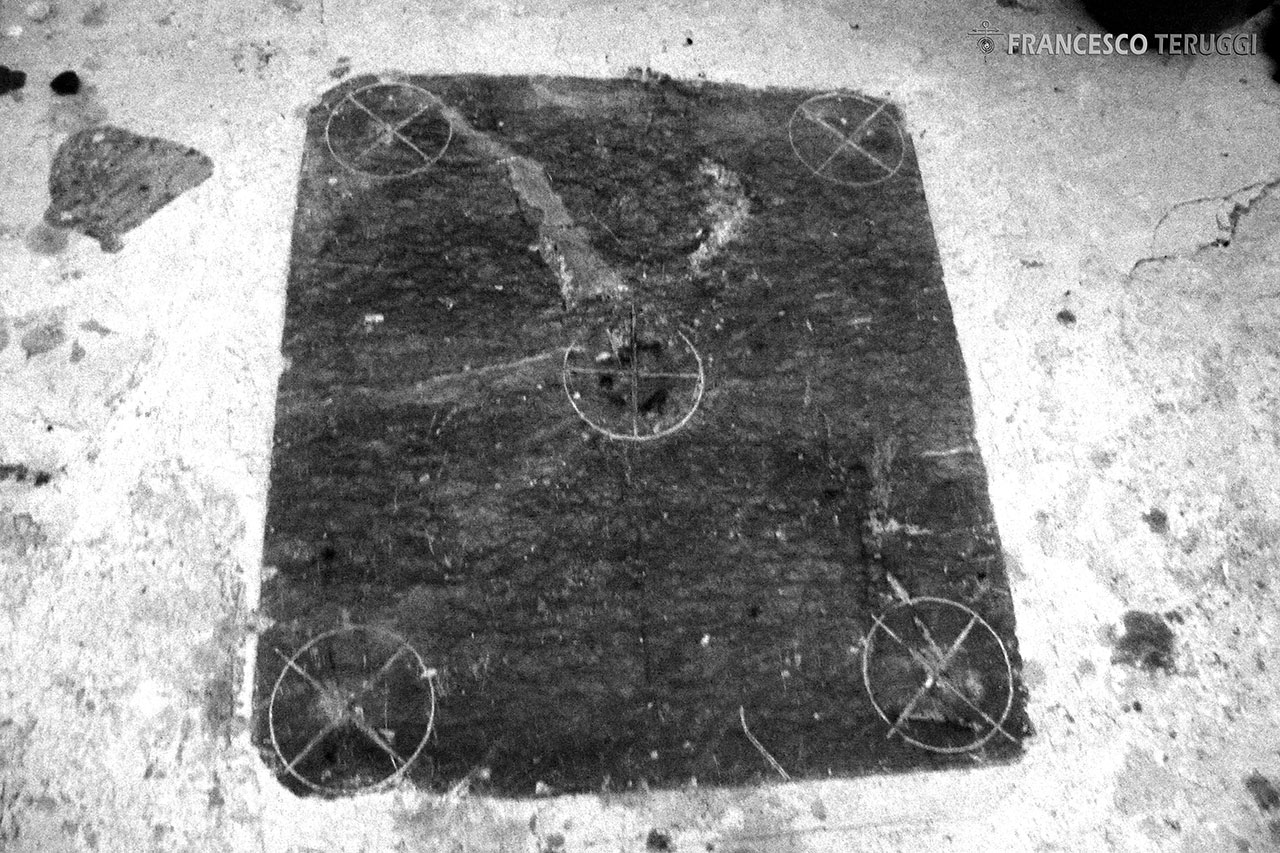

Presso l’abside maggiore, c’è l’immancabile sorvegliante, un viso di stucco quasi nascosto in un angolo che ha i lineamenti insoliti di una divinità con il berretto frigio, forse Mitra o Ganimede. Osserva l’altare, con la sua pietra consacrata, che non ha le consuete cinque croci (al centro e sui quattro angoli), bensì X inserite in cerchi e ruotate in modo da indicare i punti equinoziali e solstiziali, chiaro segno di un intento di natura astronomica e astrologica.

Ma la sorpresa più grande si trova in fondo alla scala intagliata nella roccia che scende sotto la pavimentazione. Qui, fuori asse rispetto alla cappella superiore, si apre infatti un’eccezionale cripta, nota già dal X secolo ma riempita di detriti e riscoperta soltanto nel XVII secolo, unica nel suo genere.

Non c’è un altare; al suo posto erompe invece una grande roccia sporgente, come un ventre gravido, quello della dea-terra, della Grande Madre.

La luce del sole entra ad illuminarla soltanto nei giorni del solstizio estivo, all’alba, attraverso la finestrella sul lato opposto, accuratamente orientata. Nello stesso istante l’altra finestra, laterale, inquadra perfettamente il “polo celeste”, l’Orsa Minore, con la Stella Polare.

Tre colonne romaniche reggono la volta stretta e due capitelli sono scolpiti con motivi enigmatici. Uno presenta sui quattro lati volute che si attorcigliano come fossero nodi, l’altro mostra genitali e teste di toro, spighe di grano e due pavoni.

È un luogo antico, da sempre frequentato con devozione, che è passato attraverso le dominazioni, le religioni, gli editti e le distruzioni, conservandosi miracolosamente intatto.

Quando si scende, ci si sente come spaesati, quasi che il tempo perda significato e ci si trovi in un “altrove” che non appartiene a questo mondo. La roccia attrae ogni attenzione, come una divinità assisa sul trono. La chiamano “Pietra della fertilità”, ma è un nome che non rende merito, onore e giustizia a ciò che dimora nel silenzio di quella cripta.

La presenza, nella cappella superiore, della testina identificata con Mitra o Ganimede, per quanto molto posteriore, sembra suggerire che l’ipogeo fosse un luogo di “incubazione”, pratica non soltanto greca, mediorientale e sarda ma anche celtica che, mediante il “sonno” accanto al simulacro della divinità ancestrale, permetteva di riceverne guarigione e messaggi. L’antica grotta potrebbe dunque essere un santuario druidico diventato poi un antro mitraico dove i numerosi legionari del contingente potevano praticare il loro culto.

La cripta di Dromon ha resistito ai millenni. Nonostante l’editto di Teodosio (380 d.C.) e i successivi decreti, che vietavano qualunque forma di culto e perfino l’accesso ai templi pagani, è rimasta gelosamente custodita dai picchi che sovrastano il plateau. Ha attratto fondazioni monastiche e una chiesa è stata eretta su di essa affinché il culto di questo luogo potesse continuare. Tra i suoi muri e ai piedi della roccia sacra ancora dorme il suo sonno il mistero di Dardanus e di Theopoli.

BIBLIOGRAFIA

Roger Correard, Théopolis. Gite Secret Du Lion, Arqa, 200

Aa. Vv., Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, Société d'études des Hautes-Alpes, Gap, 1943

Il silenzio degli Dei

Fino a quando gli animali

avranno da mangiare

e tutti i ruscelli

potranno cantare

saremo gli amanti

della nostra Madre Terra

le foreste ci proteggeranno

l’inverno.

L’amore è così sacro

come l’acqua e la terra

gli uomini e i fiori

sono fratelli e sorelle.

Una legge ci unisce

è il cosmo che vive

armonia dei colori

pace nel mio cuore.

(Jacqueline Fassero)

Quella parete, lassù nella valle, con le sue strane pitture, i suoi fantasmagorici simboli e la sua sconosciuta antichissima sapienza, non smette mai di chiamare. Ci capiti una volta - non ti han detto dov'é, perché è proibito raggiungerla, ma la determinazione ti ha portato fino a lei – e non la lasci più. Non ne parli, pensi ad altro, hai una vita da vivere, eppure nel mezzo della notte, nel più profondo silenzio, la ritrovi.

I segni che pregò i tuoi antenati di realizzare, nascosti all'uomo per millenni, estreme suppliche rivolte all'uomo cieco e sordo di un futuro lontano, ora si sono rivelati. Il tempo stringe. La valle materna che in tutti questi eoni ha sopportato e retto ogni angheria affinché l'essere umano, pur immeritevole, potesse prosperare fra le sue braccia, è allo stremo delle forze.

Le rocce da cui la vita stillava e quelle in cui la vita si raccoglieva, giacciono sotto cumuli d'immondizie, abbandonate e offese dall'incuria. Non è vendetta quella che pende sul nostro capo, è il male che noi ogni giorno, unici re e imperatori delle nostre scelte, abilmente ci procuriamo.

Non contano le parole e i concetti che furono scritti, conta che sono stati scritti “a chiare lettere” per essere letti nel più buio dei tempi... il nostro. Meglio sarebbe stato se quella parete non fosse mai tornata a parlare.

Balma dei Cervi - Valle Antigorio (VB)

Quella parete, lassù nella valle, è nata con la valle stessa, da sconvolgimenti geologici e “placche” impegnate in epici scontri, quando la terra era ancora un ammasso rovente, le cui ferite sarebbero poi state curate dal silenzio e dalle pia vegetazione che presto sarebbe cresciuta sulla roccia.

Lì e solo lì, come è stato scritto nel libro della creazione, schematiche linee di un rosso ocra e forme pure disegnate da mani “bambine” non avrebbero patito le intemperie e l'usura del tempo. Lì, proprio lì, furono vergate. Fu un gran lavoro e non fu una mano sola. S'intuisce e si vede, se si ha l'occhio accorto. Pressione, direzione, dimensione raccontano di un gruppo, di un insieme scelto che lavorò come un sol corpo.

Erano uomini quei favolosi artisti? O forse erano donne? Da dove venivano? È scritto con il colore del fuoco in quelle stesse pitture.

Grotta di Pech Merle

Ci sono forse immagini di guerra? Ci sono forse titani dalle spade affilate o temibili guerrieri?

Ci sono cacciatori impavidi impegnati a uccidere enormi animali feroci?

Io non ne vedo.

Ci sono alberi da frutto? Campi da dissodare? Giardini ricolmi di delizie?

Io non ne vedo.

E non vedo neppure asettici “oranti in preghiera”, innocui “meandriformi” e “recinti” che non recintano nulla.

Ciò che vedo è una grande storia, l'epopea della vita raccontata dalla sorgente da cui la vita sgorgò. Vedo una storia che non insegnano sui libri di scuola, vedo il racconto di un'età dell'oro di cui non abbiamo quasi ricordo.

Balma dei Cervi - Valle Antigorio (VB)

Ci hanno insegnato che le terre europee, dall'ultima glaciazione fino al nascere dei primi grandi imperi e anche oltre, fra il 10.000 a.C e il 2.000 a.C. erano il rifugio di sparuti gruppi di cacciatori/raccoglitori, trogloditi capaci al più di sopravvivere, tra cui si muovevano orde d'invasori giunti da ogni dove, svelti ad andarsene così com'erano venuti.

Ma in quell'oscuro periodo, incastrato fra le glaciazioni, tra l'alba dell'uomo e l'Età del Ferro, gli esseri umani crearono civiltà sempre più raffinate, che non fabbricavano né usavano armi. Erano società pacifiche, stanziate presso i fiumi e i torrenti, nelle valli verdeggianti, in cui il maschio e la femmina incarnavano ciascuno il proprio scopo naturale in armonia. Non si riscontrano distinzioni nelle sepolture, né nel rango sociale.

Madre Terra era il loro nume tutelare e il loro cervello bicamerale poteva udirne la voce amorevole, così come tutte quelle degli spiriti di natura. Nel suo abbraccio e nella sua ciclicità, ampiamente rappresentata nelle incomprese “veneri paleolitiche”, trovavano tutto ciò di cui avevano bisogno, cibo e risposte, forma ritmo e direzione in ogni cosa e per ogni cosa.

Dalla Siberia, a Malta, ai monti Cantabrici, fiorì la grandiosa e libera civiltà “gilanica”, in tutte le sue splendide particolarità locali e regionali. Catal Huyuk, Hacilar, Gobekli Tepe, la Balma dei Cervi antigoriana, sono soltanto alcuni degli antichi centri abitati intorno a cui l'umanità matri-patriarcale prosperò per molto tempo.

Lucas Cranach - Il Paradiso in terra

Poi qualcosa, nel cervello dell'uomo, cominciò a mutare. Qualcuno prese a dubitare delle voci della terra, alcune cominciarono a sembrare migliori, più autoritarie delle altre. Nella grande battaglia interiore che ne scaturì, l'emisfero maschile ebbe la meglio.

I primi uomini in cui il cervello femminile era stato ridotto al silenzio, furono i Kurgan, i mitici “popoli indoeuropei” che, dalle steppe centro-asiatiche, scesero verso l'Europa e il mediterraneo nel V millennio a.C. per portare la “civiltà”.

I resti dei loro tumuli sepolcrali sono venuti alla luce negli anni Novanta del XX secolo, proprio nell'area del bacino del Volga dal quale erano partiti tanto tempo prima.

Così come la Dea taceva nelle loro teste, così avrebbe taciuto nei templi, nelle città, nelle grotte e presso le fonti. Urlando tutta la loro rabbia, scuotendo terribilmente i loro corpi e battendo sugli scudi scesero fino al Mediterraneo e la costrinsero al silenzio.

Furono loro a portare la guerra che l'Europa non conosceva, furono loro ad accentrare il potere in grandi città fortificate, furono loro a dichiarare maschio l'unico, feroce dio supremo e a farsene profeti ed esecutori. Così fu espugnata Troia e passati per la spada tutti i suoi occupanti. Atlantide bruciava. Il paradiso in terra era perduto.

Le Rovine di Atlantide - da Ventimila Leghe Sotto i Mari (ed. Hezel)

I grandi santuari megalitici furono dimenticati o diventarono improbabili fortezze, il sangue cominciò a scorrere tingendo i fiumi di riflessi purpurei e il timore di essere assaliti spinse perfino i morti a portarsi una spada nella tomba.

Grandi imperi si imposero sui pacifici gilanici. La sapienza diventò potere e il potere logorò l'animo umano. La Terra guardava in silenzio l'uomo compiere le proprie scelte e costruirsi da solo la sua rovina. La Terra non sarebbe perita, non erano che piccoli fastidi sulla sua immensa pelle. Ma nell'immane misericordia che custodiva nel proprio grembo, la Dea soffriva per l'uomo. La Balma fu forse un incompreso atto di amorevole pietà.

Balma dei Cervi - Valle Antigorio (originale nel riquadro piccolo)

Se è vero che furono donne le ultime a sentire ancora le voci della Terra, assise sui loro scranni dentro gli antri sibillini più bui e profondi, non saranno state (anche) loro le mani che l'hanno dipinta?

Dita scelte, di uomini e di donne hanno tracciato quei segni, affinché vi infondessero struttura e funzione secondo natura.

Poi il silenzio.

Fino a oggi.

La riscoperta della civilità “gilanica” paneuropea nel XX secolo è opera dell'archeomitologa lituana Maria Gimbutas. Dopo aver postulato l'esistenza di una forma di aggregazione sociale matriarcale e patriarcale insieme, pacifica e ugualitaria, precedente le prime grandi civiltà, ne rinviene le tracce durante le lunghe campagne di scavo che svolge tra gli anni 70 e gli anni 90.

Megaliti, grotte dipinte, “veneri” paleolitiche, massi coppellati, petroglifi, i grandi insediamenti dell'anatolia non sono altro che i resti di questa perduta “età dell'oro”.

Il suo lavoro viene poi ripreso e ampliato a partire dagli anni 90 dalla scrittrice e divulgatrice statunitense Riane Esler e dall'archeologo James Patrick Mallory.

Intanto i lavori di Erich Fromm e soprattutto di Julian Jaynes in campo psicologico, rivelano la fondamentale modificazione morfologica del cervello umano antico che avrebbe portato alla fine di tali società pacifiche, a vantaggio dell'ordinamento patriarcale, che domina ancora il mondo moderno.

Come disse la stessa Maria Gimbutas: “La base di ogni civiltà risiede nel suo livello di creazioni artistiche, di conquiste estetiche, di valori non materiali e di libertà, che danno significato, valore e gioia alla vita per tutti i suoi cittadini, così come un equilibrio di potere tra i due sessi”.

La Balma fu dipinta quale ultima possibilità per l'uomo di ritrovarsi e ritrovare la Terra, quando nient'altro avrebbe più potuto convincerlo...

BIBLIOGRAFIA

Maria Gimbutas, Il Linguaggio della Dea, Venexia, Roma, 2012

Maria Gimbutas, Le civiltà della Dea, Le civette, Viterbo, 2012

Julian Jaynes, Il crollo della mente bicamerale e la nascita della coscienza, Adelphi, Milano, 2008

Riane Esler, Il piacere è sacro, Frassinelli, Milano, 1995

Riane Eisler, Il calice e la spada. La nascita del predominio maschile (1987), Pratiche Editrice, Parma, 1996

Anna De Nardis (a cura di), Momolina Marconi: Da Circe a Morgana, Venexia, Roma, 2009

Luciana Percovich, Colei che dà la vita. Colei che dà la forma, Venexia, Roma, 2009

La voce della terra (parte 3)

... segue dalla seconda parte...

Fino alla metà del 1300 San Gaudenzio in Baceno non era che un semplice oratorio correttamente rivolto ad Est, su un promontorio roccioso all'incrocio tra la Valle Antigorio e il vallone del Devero.

Nel corso degli anni, con il crescere del numero dei battezzati nella zona e nel paese, i suoi spazi erano diventati insufficienti e a poco era servito edificare un ingresso coperto (l'attuale Cappella del Rosario opera del chierico Signebaldo de Baceno figlio di Giacomo). Nel 1486, si era perciò deciso di cambiarne l'orientamento in senso nord-sud per aggiungervi un nuovo e ampio corpo a tre navate, nell'occasione del matrimonio di Bernardino de Baceno, valvassore imperiale di Antigorio e Formazza, con la nobildonna Ludovica, figlia di Antonio Trivulzio, rappresentante del duca di Milano in Ossola.

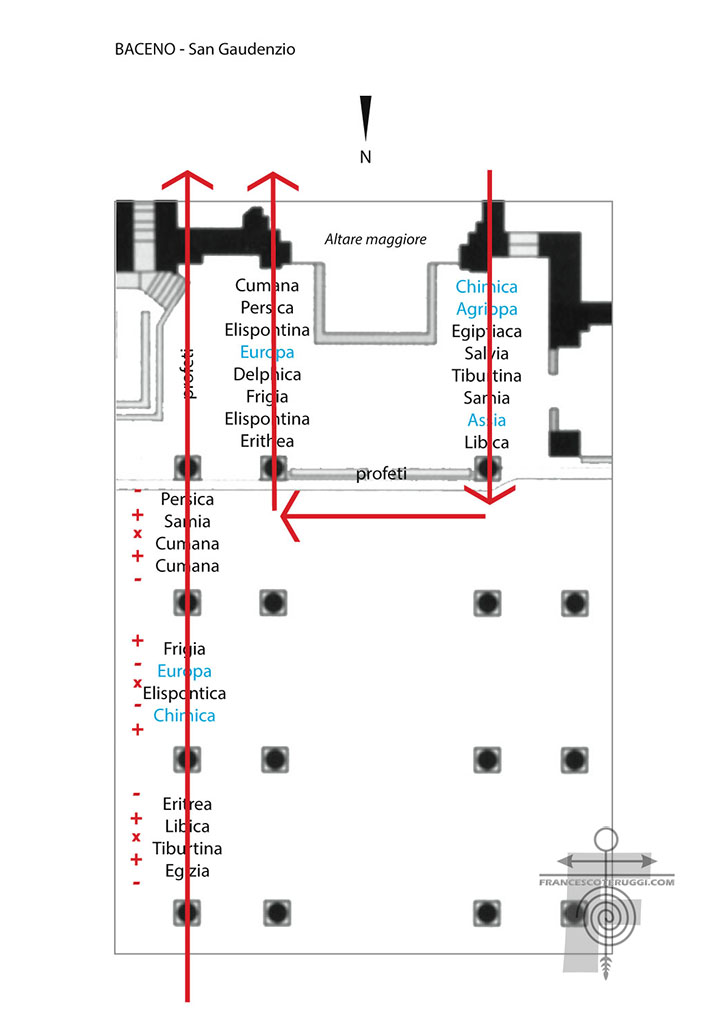

Terminati i lavori nel 1524, era stato assegnato alla bottega del noto pittore novarese Tommaso Cagnola, il compito di affrescarne gli interni. Grazie alla sua opera era così comparsa negli intradossi degli archi laterali del presbiterio un'intera teoria di 16 sibille goticheggianti, divise in due gruppi, cui si aggiungevano i profeti biblici all'interno dell'arco centrale.

Una ventina di anni dopo, mentre Antonio Zaretti de Bugnate proseguiva l'opera del Cagnola, le navate laterali erano state parzialmente smantellate e ricostruite di maggior ampiezza con l'inserimento di due doppie file di archi per sostenere il peso. Questa volta il compito di decorare le nuove navate era stato assegnato all'ossolano Giacomo de Cardone, impegnato a dipingere anche gli interni della chiesa dei SS Pietro e Paolo di Crevoladossola, dove Fermo Stella da Caravaggio, di cui forse era allievo, aveva appena dipinto 8 sibille di gusto vagamente fiammingo all'interno dell'arco di accesso al presbiterio.

In tal modo era nata a Baceno una nuova teoria di 12 sibille negli intradossi del secondo, terzo e quarto arco laterale della navata occidentale, che andavano ad aggiungersi alle altre 16 già esistenti. Per quantità corrispondevano all'elenco canonico proposto da Filippo Barbieri (anche i vaticini riportati nella fasce di tutte le sibille in San Gaudenzio provengono dal Discordantiae). A ben guardare, però, la successione non è quella offerta dall'inquisitore domenicano.

Non è certo che l'autore della nuova dozzina di pizie sia De Cardone ma, in questa apparente accettabilità di elementi dietro cui si nasconde un codice iconografico indecifrabile, sembra di ravvisare la volontà di una mente libera, tipicamente cinquecentesca, la cui ricerca interiore di conoscenza è divergente rispetto alla spiritualità imposta, proprio come quella del pittore di Montecrestese. Il ciclo che realizzò di sua mano nella sua dimora rappresenterebbe in modo allegorico proprio la sua inclinazione verso una gnosi di tipo alchemico e non a caso, fu poi coinvolto in un processo per eresia di cui fu unico imputato - poi scagionato - nel 1561 per presunta adesione al luteranesimo.

Neppure l'altra serie più antica sembra seguire un ordine conosciuto, anzi, compare perfino una sibilla “Asia”. Parrebbe che il Cagnola, o chi gli ha commissionato il lavoro, abbia voluto suddividere le sibille in due gruppi, orientali e occidentali, secondo il carattere di ciascuna, come fossero la rappresentazione delle due parti, dei due emisferi e delle due “epoche” del “nuovo” mondo trascendente di cui la chiesa antigoriana si apprestava a diventare testimone e baluardo.

Leggendo da occidente a oriente, in direzione del “nuovo”, del sole che nasce, cui corrispondeva l'asse dell'oratorio antico (dall'ingresso verso l'altare), gli affreschi sulle pareti di fondo della parrocchiale di Baceno, infatti, non si può non intuire un filo conduttore preciso e voluto, un “cammino” che, prendendo le mosse dalla spiritualità arcaica, quella della Madre fonte di ogni sostentamento e beneficio che viene “messa a riposo” (cappella della Vergine del Rosario, con una Mater galattofora e una “Dormitio Virginis”), rigenera ogni cosa con il Peccato Originale e la sua redenzione (Crocefissione) e attraversando le ere, sotto lo sguardo vigile delle pizie, diventa la nuova chiesa (cappella di S.Pietro).

Non è una soluzione del tutto nuova. Già Michelangelo aveva disposto sibille e profeti insieme alle scene bibliche della creazione nella volta della Cappella Sistina. Contemporaneamente aveva realizzato un impianto simile Arnault de Moles nella cattedrale francese di Auch, nel Gers.

Grazie a questa scelta e all'inserimento di un riferimento esplicito alla chiesa “nuova”, l'ideologia controriformista trova piena espressione in una valle pregna di tradizioni ancestrali, al confine con le terre svizzere pullulanti di eretici e miscredenti.

“Motore” invisibile di tutto il cambiamento sono così le sibille nei due archi e i profeti, attraverso cui il cambiamento si compie. Per lo stesso scopo il successivo ampliamento, affinché ogni cosa tornasse al suo posto, avrebbe richiesto l'inserimento di altre 12 sibille disposte, come la nuova parrocchiale, da Nord verso Sud.

Le sequenze di sibille a Baceno sono infatti successioni ordinate di fasi cicliche attentamente polarizzate e diversamente attive, come il sole durante il suo percorso nel cielo, flussi filtranti e selettivi che vivificano il luogo. La loro presenza inoltre è sempre un richiamo all'autorità divina, quella classica alla quale si rivolgeva l'uomo nell'antichità, ricevendone responsi e soprattutto quella di Dio Padre che aveva preannunciato la venuta del Figlio anche attraverso le loro parole. Infine, appartenendo ogni sibilla a un contesto geografico più o meno preciso, radunarle a Baceno e a Crevoladossola inseriva simbolicamente i due luoghi fra le “terre benedette”, quelle in cui gli dei avevano fatto sentire la loro voce, quasi fossero anche le due località ossolane “sedi” di sibille.

In questa mappa simbolica in effetti c'é un particolare, una sorta di codice, un finto errore lasciato per trasmettere un messaggio. Sia la prima che la seconda sequenza sibillina ripetono una delle figure vaticinanti. Le due successioni sono quindi rispettivamente di 15 e 11 libisse. In quella più estesa ad essere citata due volte è l'Ellespontina, nell'altra la Cumana. Pur nella libertà di ordine con cui le sibille venivano rappresentate nel Medioevo e nel Rinascimento, c'é almeno un caso in cui le due pizie vengono rappresentate insieme. Compaiono affiancate in uno dei pennacchi di campata della chiesa conventuale di Santa Maria di Canepanova a Pavia (1500-1507). Curiosamente, l'architetto responsabile della costruzione dell'edificio era proprio lo stesso Giovanni Antonio Amedeo firmatario dei contratti tra le fabbriche ecclesiastiche milanesi e le cave di Ornavasso, Candoglia e Crevola. E ancora venivano dall'Ossola i mastri scultori rimasti per tre generazioni, tra il XV e il XVI secolo, sia a Milano che a Pavia, tutti con cognome “degli Arrigoni”, il cui capostipite era quell'Antonio da Domodossola che tanto aveva lavorato sia per i nobili di Baceno che per i Della Silva, guadagnandosi il nome di “Maestro di Crevola” con i suoi lavori proprio alla Parrocchiale di San Pietro e Paolo.

La dinastia di scultori e il grande architetto ducale furono senza dubbio tra gli artefici del diffondersi nelle valli ossolane degli influssi artistici rinascimentali lombardi. Ma la ripetizione delle due sibille, troppo evidente per essere una svista o uno sbaglio, è un modo antico e nuovo per sottolineare il maggior valore di un elemento sugli altri, attraverso l'iperbole. Quelle ripetute sono “due volte” sibille, appartengono a due – o anche a molti - livelli di significato diversi.

La duplice pizia della prima serie, l'Ellespontina o Elispontica, annuncia con il suo vaticinio mercuriale la futura nascita del Figlio di Dio. Voce delle voci, voce per eccellenza, è la voce stessa di tutte le sibille. Nelle iconografie classiche rinascimentali il fazzoletto le si incrocia proprio in corrispondenza della gola, come ad abbracciarla. A Baceno poco oltre l'arco in cui è dipinta, procedendo verso est c'é la cappella di San Pietro, la “nuova” Chiesa nata con la venuta del Cristo. Non è difficile quindi identificare la sibilla con la stessa parrocchiale, la chiesa-baluardo della cristianità tridentina.

In questo intrico di simbologie, però, non si esprime solo il ruolo che il clero controriformato ha assegnato a Baceno, ma anche il carattere profondo e antico del luogo, che trascende i loro scopi di potere.

Secondo la tradizione, infatti, la chiesa, già prima di diventare la sontuosa parrocchiale oggi visibile, nonostante la dedicazione al primo vescovo novarese, Gaudenzio, era conosciuta e visitata sopratutto per l'antica Vergine Lattante ivi affrescata. Comunemente si ritiene che si tratti delle Virgo Lactans di gusto gotico affrescata in un angolo dell'antico ingresso dell'oratorio, oggi Cappella del Rosario.

Ma tale cappella doveva presumibilmente già esistere prima del 1326, anno di costruzione del portico e del 1372, anno in cui l'atrio fu destinato a cappella del Rosario. Un documento datato 7 aprile 1326 che istituisce la Cappellania della Madonna mostra che, quando la chiesa primitiva era stata distrutta per erigerne una di più ampie dimensioni (non ancora quella a tre navate, cinquecentesca), doveva già esistere una “Cappella della Madonna” in altra posizione rispetto alla successiva del Rosario. Forse si trovava sul lato opposto. Ma non è escluso che potesse essere la stessa chiesa primitiva. San Gaudenzio nel 1039 viene infatti donata da Gualberto ai Canonici di Santa Maria di Novara.

A tale prodigiosa e antichissima immagine “mariana” si rivolgeva la gente della valli, che giungeva fino in paese per adorarla, chiedere conforto o aiuto e portare doni in ringraziamento. Quella madre dal viso misterioso era insomma il nume tutelare cui rivolgersi tanto per tutti i problemi individuali e sociali quotidiani. La facciata interna alla cappella dell'arco opposto alla Vergine è in tal senso un vero e proprio catalogo di richieste: mani, braccia, gambe, occhi e parti anatomiche in segno di grazia ricevuta per traumi, ma anche oggetti di uso quotidiano, strumenti, animali per il lavoro nei campi e per il sostentamento, bastoni e stampelle.

Tra gli altri oggetti affrescati, che forse all'inizio venivano portati e lasciati fisicamente ai piedi della Madonna Lattante, c'é poi una tipologia particolare di doni, che sembrano asciugamani o mantelle. Più precisamente sono sciarpe o ampi fazzoletti bianchi da indossare sulla testa e annodare al collo, proprio come quelli che velano le immagini delle profetesse e in particolare dell'Ellespontina.

Èevidente che laMater era riconosciuta come sibilla, depositaria della conoscenza, consigliera dell'uomo in tutti gli aspetti della sua vita, da quelli sociali e territoriali a quelli agricoli e dispensatrice di cure e benedizioni agli infermi.

Identico ruolo dovevano ricoprire le tanto temute donne di Baceno e Croveo, forse le ultime “sacerdotesse” di riti perduti, che furono riconosciute streghe e processate dagli inquisitori. Come si evince dagli interrogatori conoscevano l'utilizzo delle erbe medicinali, praticavano forme rituali arcaiche ed erano dotate di grandi capacità.

Soprattutto, grande era il potere delle loro parole, ne bastava una per maledire a vita e portare a morte certa. Unte con un olio portentoso e gridando, nel buio della notte le streghe raggiungevano il luogo del sabba per danzare orgiasticamente insieme al loro dio fino all'alba. Lo stesso appellativo “strega” deriverebbe appunto da “strix”, civetta, l'uccello sacro alla Dea (il suo nome scientifico non a caso è Athena Noctua), il simbolo di onniveggenza, saggezza e vita, con riferimento al suo elaborato richiamo notturno portatore di presagi.

Forse alla capacità di udire la voce sibillina e alla necessità di orecchie fini per riuscire a sentirne il canto si riferisce un particolare e antico glifo inserito nella base del campanile della parrocchiale di Crevoladossola, unico altro luogo della valle in cui sono effigiate sibille: un omino a braccia spalancate in un gesto di accoglienza, con enormi padiglioni auricolari ben aperti.

Non si può a questo proposito non ricordare la storia dell'Asino d'oro di Apuleio, in cui già compaiono alcuni elementi di quella che poi sarà l'identica e assai più tarda tradizione stregonica medievale. Protagonista è Lucio, giovane di Patrasso appassionato di magia che si reca in Tessaglia per affari. Qui in casa del ricco Milone, affascinato dai prodigi della moglie-maga del suo ospite, Pànfila, capace perfino di tramutarsi in uccello, cerca di imitarla, ma sbaglia unguento e si trasforma suo malgrado in un asino.

Come tutte le maghe, anche è una sacerdotessa di quella dea dai mille nomi e dalla voce terribile cui nella stessa opera Lucio scioglierà una accorata preghiera: “...la notte con le tue urla spaventose e col tuo triforme aspetto freni l'impeto degli spettri e sbarri le porte del mondo sotterraneo, errando qua e là per le selve, accogli propizia le varie cerimonie di culto... con qualsiasi nome, con qualsiasi rito, sotto qualunque aspetto è lecito invocarti:concedimi il tuo aiuto

nell'ora delle estreme tribolazioni, rinsalda la mia afflitta fortuna, e dopo tante disgrazie che ho sofferto dammi pace e riposo”.

La sibilla e le sue sacerdotesse, come le streghe, avevano potere di vita e di morte. Secondo un altro latino, Lucano, che riporta l'episodio nei Pharsalia, Sesto, figlio di Pompeo, dopo lo scontro tra pompeiani e cesariani a Durazzo, fugge in Tessaglia e va a consultare la potente maga Erìttone La pizia si serve del cadavere di un soldato che, rianimato, profetizza la morte di Cesare, la sconfitta di Pompeo e la rovina di Roma.

Alla Dea celebrata da Apuleio e da Lucano si riferisce ancora più prepotentemente l'altra sibilla ripetuta di Baceno, quella Cumana, presente due volte nella seconda serie di sibille. È la Deìfobe virgiliana, figlia di Glauco (protettore di Cuma) e forse di Scilla, la profetessa del sole Apollo che aveva mostrato il futuro ad Enea. La donna col vaso che compare di fianco al mostro inabissatosi nel Canale di Sicilia su alcune monete corinzie, Leucotea-Pirene, potrebbe essere proprio lei, “leuco-tea”, letteralmente la Dea Bianca, la Mater Matuta dei latini, la Madre-delle-madri, l'antica.

Attributo classico della sibilla Cumana è la tazza d'oro, poi diventata mangiatoia e in qualche caso culla. Il suo vaticinio cristianizzato è quello della Morte e Resurrezione di Cristo, quale prefigurazione della fine del Mondo. Annuncia il cambiamento, la trasformazione, la stessa espressa dal “graal” della tazza con cui viene di solito raffigurata.

E' la dea bianca e nera, “la genitrice dell'universo, la sovrana di tutti gli elementi, l'origine prima dei secoli, la totalità dei poteri divini, la regina degli spiriti, la prima dei celesti; l'immagine unica di tutte le divinità maschili e femminili:sono io che governo col cenno del capo le vette luminose della volta celeste, i salutiferi venti del mare, i desolati silenzi degli inferi. […] Perciò i Frigi, i primi abitatori della terra, mi chiamano madre degli dei, adorata in Pessinunte”.

Proprio una sibilla aveva fatto in modo, attraverso i Libri Sibillini, che nel 204 i Romani prelevassero la statua “aniconica” (una pietra) di Cibele nel suo sacrario a Pessinunte per portarla a Roma e collocarla nel nuovo tempio a lei dedicato sul colle Palatino. Nero era il simulacro della dea e “sibilla”, secondo una interpretazione basata su una riminiscenza illirica, significherebbe “vergine nera”. Proprio una Madonna Nera è quella del Santuario di Montevergine, nell'avellinese, sorto, pare, proprio su un antico tempio dedicato a Cibele.

Ma se ancora ci fossero dubbi sulle sembianze dell'unica sibilla platonica, di cui le altre non sono che specificazioni, è bene ricordare che almeno una volta essa le mostrò chiaramente. L'episodio è registrato già da Niceforo e prima ancora nella Storia di Tessaglia del greco Suida ed è stato poi ripreso nel Mirabilia (1140-43) e nel Graphia le prime ”guide turistiche” medievali di Roma.

Una colonna forata, forse a scopo astronomico, con l'epigrafe “A CUBICVLO AUGUSTORUM”, ancora esistente nell'attuale chiesa che vi sorse sopra, ricorda il luogo esatto.

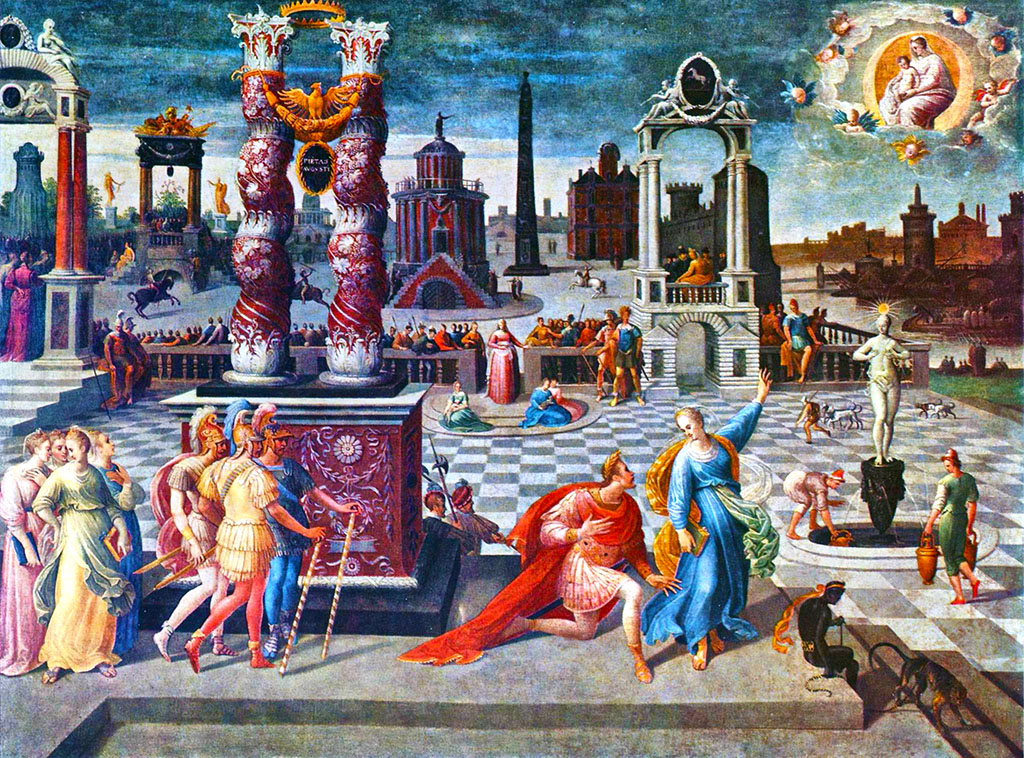

Correva più o meno l'anno I a.C. L'imperatore Ottaviano Augusto, chiuso nella sua stanza nel palazzo sul Capitolio, stava consultando, come spesso faceva, la sibilla. I libri dei vaticini erano custoditi li accanto nel nuovo tempio dedicato a Giunone Moneta (ammonitrice), a quella dea detta anche Lucina, portatrice del latte, poiché da alcune gocce stillate dal su seno si sarebbe formata la Via Lattea. Chissà, forse ad Augusto venne un dubbio, forse gli passò per la mente che, in realtà le sibille non esistessero davvero.

D'improvviso, come se l'avesse chiamata, la sibilla rispose. Pare gli abbia detto: “Questa è l'ara del figlio di dio”, come a indicare che in quel luogo andava costruito un nuovo tempio.

Poi, gli occhi di Augusto, per un istante la videro.

Videro una donna, seduta.

In grembo, sulle ginocchia, teneva seduto un bambino.

Antoine Caron: Apparizione della sibilla ad Augusto

BIBLIOGRAFIA

Giuliana Poli, L'Antro della Sibilla e le sue sette sorelle, Edizioni Controcorrente, Napoli, 2008

R. Zanzarri (a cura di), Marsilio Ficino: Religione Cristiana, Città Nuova, 2005

Robert Graves, I miti greci, Longanesi, 1954

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, 1989

Maria Gimbutas, Il Linguaggio della Dea, Venexia, 2008

G. L. Beccaria, I nomi del mondo. Santi, demoni, folletti e le parole perdute, Einaudi, Torino, 1995

Émile Mâle, L’Art religieux du XIIIe siècle en France. Étude sur l’iconographie du Moyen Age et sur ses sources d’inspiration, Paris, E. Leroux, 1898

Émile Mâle, Quomodo Sibyllas recentiores artifices repraesentaverint, Paris, E. Leroux, 1899

V. M. Fontana, Sacrum theatrum dominicanum, Roma, 1666

R. Pirro, Sicilia sacra, Palermo, 1733

Enrico Gatti, Odisseo, Milano, Ed.Virgilio, 1975

Joyce Lussu, Il Libro delle Streghe, Transeuropa 1990 (ripubblicato con il titolo Il libro delle streghe. Dodici storie di donne straordinarie, maghe, streghe e sibille, a cura di Chiara Cretella, Gwynplaine, 2011).

Joyce Lussu, Il Libro Perogno. Su donne, streghe e sibille, Il Lavoro Editoriale, 1982

Mariangela Monaca (a cura di), Oracoli Sibillini, Città Nuova, 2008

Alonso de Villagas Selvago e Giulio Cesare Valentino, Nuovo leggendario della vita di Maria Vergine Immacolata madre di Dio, per Giovanni Antonio Remondini, 1732

Cesare Ripa, Iconologia del cavaliere Cesare Ripa perugino notabilmente accresciuta d'immagini, di annotazioni, e di fatti dall'abate Cesare Orlandi patrizio di Città della Pieve accademico augusto, Costantini, 1767

Aa. Vv., Storie ed Arte nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Crevoladossola, Oscellana, 1999

Enzo Basello, San Gaudenzio in Baceno, 2000

Tullio Bertamini, La cappella degli esorcismi, Oscellana nr.1 2004, Oscellana, Domodossola, 2004

La voce della terra (parte 2)

...segue dalla prima parte...

In ogni territorio c'era almeno un luogo in cui era possibile udire le sibille, i sussurri della Grande Dea. Erano cinque ma era una, racconta il filosofo dei dialoghi. Presso l'omphalos, “ombelico” del mondo, origine dalla quale la vita discende, raccoglievano i discorsi e i pensieri della Dea per l'uomo, pieni di fondamento, di volizione, di sapienza, di giustizia, di tolleranza secondo i luoghi presso i quali essa li pronunciava. Nessuno mise mai in dubbio, confuso tra le voci e le loro ascoltatrici, che le sibille fossero davvero esistite.

Da quell'unica con cinque caratteri, diventarono nei secoli ben dieci, secondo Lucio Terenzio Varrone (I sec. a.C.), che l'aveva sostenuto appoggiandosi alle tradizioni, a Pitagora, a Virgilio, ad Apollodoro e agli altri suoi antichi predecessori greci. Il “reatino” racconta anche che una di queste sibille, la Cumana tanto cara a Roma, aveva messo alla prova già Tarquinio Prisco, offrendogli certi libri in cui erano raccolte tutte le profezie sibilline. Il re ne aveva ottenuti tre soltanto, gli ultimi rimasti, allo stesso prezzo cui la sibilla gliene aveva offerti, prima di bruciarli, nove e poi sei. Erano stati conservati nel tempio Capitolino fino all'83 d.C.

Avrebbero fatto eco a Varrone, tra gli altri, anche Plinio e Strabone, i quali, tuttavia, non riuscirono ad aggiungere elementi determinanti a una storia compromessa fin dall'inizio. Tant'è che già con Tacito non si sarebbe più distinta la realtà dalla leggenda. Secondo il celeberrimo storico, infatti, i libri sarebbero andati persi nel primo dei tre grandi incendi del I secolo a.C. che distrussero il Tempio di Giove sul Capitolium. Solo molti decenni dopo nuove copie dei libri reperite in mezzo mondo sarebbero tornate a Roma. Fu proprio tale racconto ad accendere più tardi le fantasie di Lattanzio, uno dei primi grandi scrittori latini cristianizzati, il quale recuperò il mito sibillino per renderlo prodigiosa anticipazione della venuta del Cristo.

Forse per allettare il paganesimo che andava convertito alla nuova religione, Lattanzio scrisse le sue Istituzioni Divine, affidandole alle sibille e agli scritti raccolti nei loro “libri” che riteneva degni di fede e assolutamente autentici. Ne era talmente convinto che nessuno degli autori successivi l'avrebbe mai messo in dubbio, neppure teologi di fama come Agostino d'Ippona (De Civitate Dei) e Isidoro di Siviglia (Etymologiae) o illustri scrittori medievali come Rabano Mauro, Vincenzo di Beauvais e Jacopo da Varagine. La scomparsa definitiva dei libri, distrutti all'inizio del V secolo, avrebbe fatto il resto, consegnando a Lattanzio il primato di essere l'ultimo a serbarne memoria scritta.

Le sibille stesse, dopo di lui, tacquero. L'ultima profezia fu, nel 363 d.C. quella della pizia delfica, Pito, “di non più profetizzare”. Moriva nello stesso anno Flavio Claudio Giuliano, l'apostata, ultimo imperatore romano della vecchia religione. Con lui iniziava l'irresistibile ascesa del Cristianesimo.

Due furono ancora periodi in cui le sibille tornarono a splendere e a vaticinare. Accadde nel XIII secolo, nel pieno delle crociate e della diffusione dell'ordine Templare che sul divino femminile si basava. Poi riemersero dal passato a metà del 1400 per mano – ironia della sorte – di uno di quelli che erano i peggiori nemici delle ultime pizie, le pronipoti di quelle sacerdotesse con l'udito fino che nei tempi passati avevano raccolto le voci delle sibille.

In anticipo su tutti, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio già avevano cominciato timidamente a ritrarle. Ma fu il Discordantiae nonnullae inter SS Hieronymus et Augustinum dell'inquisitore domenicano Filippo Barberi edito ufficialmente nel 1481 sebbene già circolante molti anni prima, a riportare le antiche profetesse alla ribalta.

Il funzionario del Sant'Uffizio nella sua mirabile opera di teologia, disciplina nella quale, a quanto pare, era molto stimato, non solo raccoglie tutto lo scibile su sibille e profeti dell'Antico Testamento, ma addirittura, ne aumenta il numero delle sacerdotesse a 12, inserendo ulteriori figure completamente nuove, Agrippa, Europa e forse anche la Chimica, cui attribuisce ulteriori responsi tratti dalle Scritture.

Come se fosse stata richiamata dall'oblio, poco tempo dopo la voce della sibilla torna a farsi sentire. Nelle Americhe appena riscoperte da Colombo, nel 1531 la pizia Coatlaxopeuth, “colei che schiaccia il serpente”, l'azteca Tonanzin, fa di nuovo udire, dopo millenni, le sue parole e mostra il suo volto scuro sul lontano colle messicano del Tepeyac, a lei sacro.

Poco dopo, la pubblicazione dei primi Libri Sibillini in traduzione (Betuleius Xystus o Sixtus Byrken, Basilea 1545, il cui II libro sembra avere influssi gnostici riconducibili soprattutto al Vangelo degli Ebioniti), proprio nel bel mezzo del Concilio di Trento e mentre l'Inquisizione affila armi e metodi, consacra le sibille antiche quali uniche profetesse ammesse dalla Chiesa, diffondendole fin nelle più remote vallate.

Solo nel 1800 si sarebbe scoperto che i libri sibillini, tanto quelli antichi quanto quelli medievali altro non erano che testi del II secolo a.C. redatti ad Alessandria d'Egitto da autori di cultura giudaica, riscoperti e modificati in epoca protocristiana.

Così mentre le nuove disposizioni della Controriforma si propagano e i i suoi premurosi esecutori, intensificano la loro opera di distruzione, camuffando, modificando, nascondendo e cancellando i ritratti della Madre antica, soprattutto quelli più “sconci” di Vergini Lattanti, la Dea ricompare silenziosamente sotto nuove forme, in attesa di tempi migliori, nei medesimi luoghi e nelle stesse chiese da cui era stata cacciata, nelle città, nelle pianure e nelle più remote valli.

Accade anche nell'alta Ossola, non lontano dal confine svizzero, proprio tra il XV e il XVI secolo dove vengono dipinte all'interno di una chiesa romanica appena ristrutturata, le figure di almeno 28 sibille, insieme ad un grande ciclo di affreschi.

(continua...)

La voce della terra (parte 1)

C'era un tempo in cui uomini e dei camminavano fianco a fianco, un tempo in cui le parole non servivano. Era il tempo di Ilio, dei viaggi di Odisseo e di Enea, il tempo degli eroi e delle imprese. Ma nulla può esistere se è perfetto, la vita richiede vibrante imperfezione per esprimersi. Poco a poco, molti smisero di fidarsi di loro e le idee del cosmo li abbandonarono. Gli dei continuarono a camminare sulla terra, ma l'uomo smise di seguirli, di vederli, di sentirli e piombò nella nostalgia, generatrice di lingue e di idiomi. Solo qualcuno conservava ancora il cuore puro abbastanza da udire quelle voci lontane, isolati e inascoltati profeti le cui orecchie percepivano il sussurro dei non più visibili numi.

Poi, non ve ne furono più. Le voci si fecero tanto lontane e indistinte che, solo appoggiando l'orecchio, opportunamente allenato, nel punto più adatto, si poteva ancora sperare di percepirne i sussurri. Questi luoghi, sparsi fra la Tessaglia e Marpesso, la Persia e Samo, Eritre e la Libia, Tebe e Cartagine erano antri, caverne, cavità aperte verso il cielo come bocche silenti in cui il raro orecchio puro poteva immergersi completamente e ascoltare il canto della dea. Ma presto anche quelle sarebbero rimaste mute.

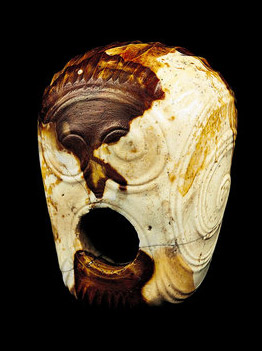

Negli anni 60 il professor George Eogan del'University College di Dublino cominciava a riportare alla luce il meraviglioso tumulo irlandese di Knowth, non lontano da quello ben più famoso di Newgrange, con le sue pietre coperte di spirali. L'ingresso del tumulo era sovrastato da una indecifrabile entità di pietra, in forma di meandri concentrici.

Ma la scoperta più incredibile, nel “corredo funerario” fu quella di una testa di selce, che forse coronava un bastone rituale, con la bocca spalancata a forma di coppella, gli occhi ipnotici uniti in un doppio vortice e spirali – suoni materializzati in due dimensioni - al posto delle orecchie e nella regione occipitale.

Cinquemila anni fa gli dei non erano ancora del tutto muti: la strana figura che custodisce l'accesso alla “tomba”, riconosciuta come civetta, con il suo grido di vita - di rigenerazione e non certo di morte come si crede comunemente - ci racconta che la voce ancora udibile, rappresentata in quel pomolo splendidamente scolpito, era quella della dea antica. La stessa voce che si ascoltava a Knowth, l'avevano sentita le popolazioni preistoriche, i Mesopotamici, gli Egizi, le tribù italiche, i Fenici, i Greci, i Latini e le genti di ogni parte del pianeta. In tutte le più remote regioni del mondo i sussurri della dea erano stati uditi. Qualcuno, per non dimenticarne le parole, le dipinse con pigmenti color ocra sulle pareti delle grotte e delle balme affinché la roccia le custodisse. Così, ancora di recente, un riparo naturale nell'ossolana valle Antigorio, ha svelato i preziosi e antichi pittogrammi (almeno una cinquantina) vergati in epoche remote sulla sua parete scoscesa, che potrebbero essere gli equivalenti grafici della voce della terra, della sua “preghiera” all'uomo.

La confusione tra chi parla e chi ascolta ha portato a riconoscere tante voci diverse, ma già Platone - così scrisse nel Timeo - era certo che tutte le sibille fossero una sola e che questa non fosse altro che la Dea. Allo stesso modo, le rare creature femminili con il cuore leggero al punto di riuscire a udire le voci, finirono per essere scambiate per la voce stessa.

Sacerdotesse, consacrate al loro dono, laggiù nell'ombra luminosa della terra, ascoltavano le parole di potenza e di possibilità per riportarle agli uomini, diventando nell'immaginario il verbo che cercavano di sentire, ultima speranza in un mondo destinato a divenire sordo.

(continua...)

Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito.

Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito. Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.

Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.