Santa Cazzuola

Raccontano le agiografie che all'alba del Cristianesimo nel Nord Italia, sulle rive del Lago d'Orta erano giunti due fratelli predicatori dalla lontana Grecia. Le gesta dei fantomatici Giulio e Giuliano sono piene di accadimenti prodigiosi. Tra le tante, è curiosa la storia di come, mentre l'uno erigeva San Lorenzo a Gozzano e l'altro la futura Basilica sull'isola in mezzo al lago, si lanciassero l'un l'altro l'unica cazzuola e l'unico piccone che possedevano. Gli arnesi volavano dunque di continuo per chilometri, cascando alternativamente nella mani di questo e di quello che, in tal modo portarono avanti contemporaneamente i due divini progetti. Si dice che una volta Giuliano non si sarebbe accorto dell'arrivo volante del piccone e che si sarebbe di conseguenza ferito una mano per cercare di acchiapparlo. Lo schizzo di sangue lasciato su una pietra diventò oggetto di intensa devozione.

Identica faccenda pare essere accaduta anche sulle rive del Lago Maggiore, poco più a est. Qui sorge, sulle alture varesotte di Ranco, una placida, millenaria chiesa dedicata a San Quirico. Si racconta che fu edificata da un qualche “monaco errante”, che aveva viaggiato insieme ad un confratello, il quale aveva proseguito fino al Monte San Salvatore sopra Massino Visconti, sull'opposta riva del lago.

San Quirico al Monte (Ranco di Angera) - fonte: Wikipedia

Mentre l'uno innalzava San Quirico, l'altro costruiva la primitiva chiesa che probabilmente pre-esisteva al santuario benedettino che vi sarebbe sorto nell'anno Mille.

Di nuovo, a causa della mancanza di attrezzi, si vide per diverso tempo una cazzuola sfrecciare fischiando di traverso al lago, da una chiesa all'altra. Di tale mirabolante prodigio sarebbe stata ripetutamente testimone tale Servilia, rifugiatasi nei boschi circostanti insieme all'anziano padre per sfuggire ai dominatori longobardi.

Più tardi le leggende finirono per sovrapporsi e i due santi monaci cristiani di Angera (Ranco) e San Salvatore diventarono Giuliano e Giulio, i quali vi sarebbero arrivati dopo essere passati dalla vicina Brebbia e prima di giungere ad Angera. Dei due, ovviamente, Giulio si sarebbe occupato di San Salvatore, “andando avanti” lungo la strada, come poi avrebbe fatto anche tra Gozzano e Orta.

Una volta di più è valido ciò che ormai molti storici confermano e cioè che le agiografie dei santi furono creazioni molto più tarde di quando i supposti santi sarebbero vissuti, confezionate ad arte su modelli stereotipi ben definiti. Del resto, a parte quella leggendaria storia che le accomuna, le due chiese non sembrerebbero avere nulla a che fare l'una con l'altra.

Cambia il lago, cambiano i protagonisti e la faccenda si ripete. Ma l'ispirarsi ad una medesima fonte per redigere le agiografie, forse, non spiega ogni cosa. Dovrebbe essere quantomeno sospetto che sia stato inserito un evento tanto strano e poco rappresentativo in luoghi diversi e differenti storie di santi.

Monte San Quirico (Ranco di Angera), vista dalla riva occidentale del Lago Maggiore

San Quirico Al Monte è dedicata a un santo bambino. Senz'altro è essa stessa una chiesa-bambino. Però Quirico è di solito accompagnato dalla figura materna. Essendo questo un caso in cui la dedicazione è riferita soltanto a lui e non a “Quirico e Giulitta”, la “madre” dove può trovarsi?

Il “lancio della cazzuola” avanti e indietro, come a tessere una tela invisibile, conduce inevitabilmente a San Salvatore. Non è difficile immaginare che tale Santo non sia probabilmente la dedicazione originaria. La “Salvezza”, il Cristo evangelico, venne dal grembo della “Madre”, Maria e forse proprio a lei fu intitolata, prima dell'arrivo dei Benedettini la sommità del monte. Come già intonava una celebre preghiera mariana orientale, Sub Tuum Praesidium: «Proteggici o Madre di Dio / sotto la Tua ala da ogni pericolo: / Tu sei il nostro rifugio, la nostra massima speranza...». La Theotokos è dunque anche la fonte della “speranza di salvezza”.

Abbazia/Santuario di San Salvatore (Massino Visconti)

Del resto il monte, prima dell'arrivo dei benedettini, si chiamava “Biviglione”, con il significato di “(montagna) delle grandi betulle”. L'albero in questione è di certo di natura femminile e femminili erano le “vesti” con cui veniva adornato nei giorni della Pentecoste (mese di Maggio, il mese della Vergine Maria) prima di essere gettato nel fiume per propiziare la pioggia. Nelle saghe europee e soprattutto nordiche è infatti un albero della vita, un veicolo della creazione e precisamente l'entità arborea che dona la luce al mondo.

Affresco absidale (particolare) - Abbazia/Santuario di San Salvatore, Massino Visconti

Non a caso, dal XV secolo, quando il monastero passò agli Agostiniani, proprio questi ultimi vi portarono (o riportarono) il culto della Madonna, quella detta “della Cintura”, di origini bizantine. L'originale, la reliquia della cintola, una sorta di fascia indossata sopra i fianchi per reggere le vesti, pare fosse custodita a Bisanzio-Costantinopoli nella chiesa di Santa Maria Chalchoprateia, in un prezioso reliquiario, la Santa Cassa.

Madonna della Cintura (statua moderna) - Abbazia/Santuario di San Salvatore, Massino Visconti

C'é poi un curioso legame con la femminilità e l'atto creativo nascosto nelle “absidi da celebrazione” del complesso di San Salvatore. Questi curiosi ambienti semicircolari sovrapposti voluti dai benedettini e la cui funzione non è chiara, hanno infatti dedicazioni non casuali: Santa Margherita di Antiochia, Maria Maddalena e lo stesso San Quirico! La prima è la patrona delle partorienti, l'ultimo dei fanciulli ed è fanciullo egli stesso e ciò porta a supporre che nella loro presenza fu codificata una vera e propria venerazione per l'atto spirituale e terreno di “creazione e manifestazione della vita” nelle sue tre fasi salienti.

Affresco absidale (particolare) - Abbazia/Santuario di San Salvatore, Massino Visconti

Ecco dunque la chiesa “madre”, in cui il bambino è presente e la chiesa “bambino” sull'altra sponda del lago. La cazzuola parrebbe dunque una sorta di legame invisibile tra i due luoghi, mantenuto vivo attraverso il suo andirivieni “sul filo della cintola”. Il “dono della cintura” fatto dalla Vergine a Santa Monica (madre di S.Agostino), all'origine di tale culto, era infatti un chiaro simbolo di appartenenza e di fiducia insieme, come già era stato scritto in Isaia 11,5: “Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia / cintura dei suoi fianchi la fedeltà”.

Scala santa e ingressi delle absidi da celebrazione - Abbazia/Santuario di San Salvatore, Massino Visconti

Quanto allo strumento attraverso cui viene indicata la “cintura invisibile”, un attrezzo da costruttore, è facile ricondurlo ai simbolismi del compagnonage libero-muratorio, per lo più come indicazione di una volontà precisa e studiata, appannaggio di pochi sapienti.

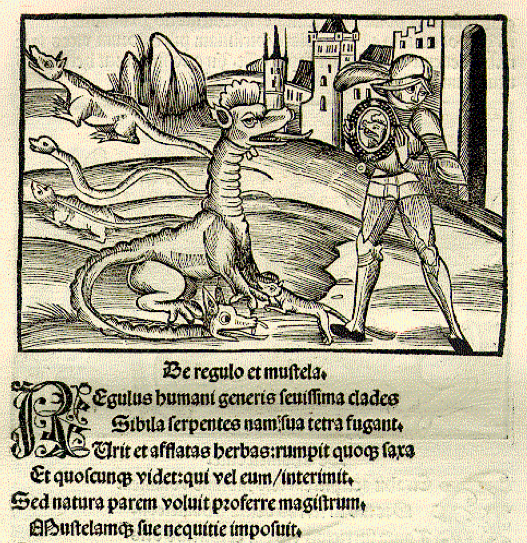

Se poi si cerca un motivo per cui la cazzuola sarebbe stata messa nelle mani di Giulio e del suo fantomatico “fratello” Giuliano, di nuovo San Salvatore offre uno spunto curioso nella figura di una delle dedicatarie delle cappelle da celebrazione. Prima di Giulio, già Santa Margherita di Antiochia era stata una “ammazzatrice di draghi”, una “sauroctona”.

Infine vale la pena soffermarsi su un dettaglio del Libro di Isaia. Due sono le “cinture” ricordate. Una è quella chiamata dai greci “zone”, la cintura vera e propria annodata soprai fianchi, che è il segno della fedeltà, della fede che è come un “filo” che “mantiene” un legame, una promessa come quella dei Templari che indossavano, per tale motivo, un filo di candido lino in vita, sopra l'armatura... la promessa della salvezza, appunto, su cui fu edificato il Monte San Salvatore.

L'altra è invece quella indicata in Grecia come “strophinon” ed è la fascia che avvolge il seno, annodandosi nella zona renale/lombare, segno di giustizia, secondo Isaia. Forse anche questa “fascia invisibile” esiste sul Lago Maggiore.

Poco più a nord di San Quirico al Monte, sorge infatti l'antico Eremo di Santa Caterina del Sasso, fondato, si racconta, come ex-voto dal mercante Antonio Besozzi, scampato ad una violenta tempesta mentre attraversava il lago.

Esattamente di fronte, sull'opposta sponda, fra le alture di Stresa, esiste un altrettanto antico oratorio, quello della Madonna di Passera, la cui leggenda di fondazione è identica a quella dell'eremo: di nuovo ne è protagonista un mercante, di vini questa volta, salvatosi miracolosamente anch'egli da un nubifragio mentre attraversava le acque del Lago Maggiore.

Leggenda di fondazione (miracoloso salvataggio da naufragio) - Oratorio della Madonnadi Passera, Stresa

La coincidenza dei fatti non è passata inosservata. Più nascosto invece il legame tra i due luoghi e le rispettive dedicatarie. Da una parte vigila la santa alesandrina -forse mai esistita, forse confusa con l'eroica Ipazia- patrona dei giuristi, degli uomini di giustizia; dall'altra parte si venera la Presentazione della Vergine al Tempio. Tale è la denominazione esatta dell'oratorio. Ma la Madonna fanciulla presentata al Tempio ha anche un altro nome: Madonna della Salute.

La salute è integrità. L'integrità è giustizia. E una fascia sottile, la stessa che tenne sollevati i mercanti naufraghi dalle onde del Lago, è ancora tesa fra le due.

BIBLIOGRAFIA

Aa.Vv., Ranco, civiltà e storia del Lago Maggiore, Nicolini, Gavirate, 1991

Manni E., Massino Visconti e il Santuario di San Salvatore, Capelli, Varallo, 1975

Vincenzo De Vit, Il lago Maggiore, Stresa e le isole Borromee: notizie storiche, A.F. Alberghetti, Prato, 1875-1878

Lucia Sebastiani, Culto dei Santi, feste religiose e comunità della Lombardia post.tridentina, in Verbanus nr.VII, Alberti Libraio, Intra, 1986

Piero Orlandi e Gian Carlo Botti, Monasteri e conventi in Lombardia, Celip, 1988

Luciano Besozzi, De Besutio, Lulu.com, 2012

James Frazer, Il ramo d'oro. Studio della magia e della religione, 2 voll., Torino: Einaudi, 1950

Robert Graves, La Dea Bianca, Adelphi, Milano, 1992

Alfredo Cattabiani, Florario: miti, leggende e simboli di fiori e piante, Mondadori, Milano, 1992

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Bur-Rizzoli, Milano, 1999

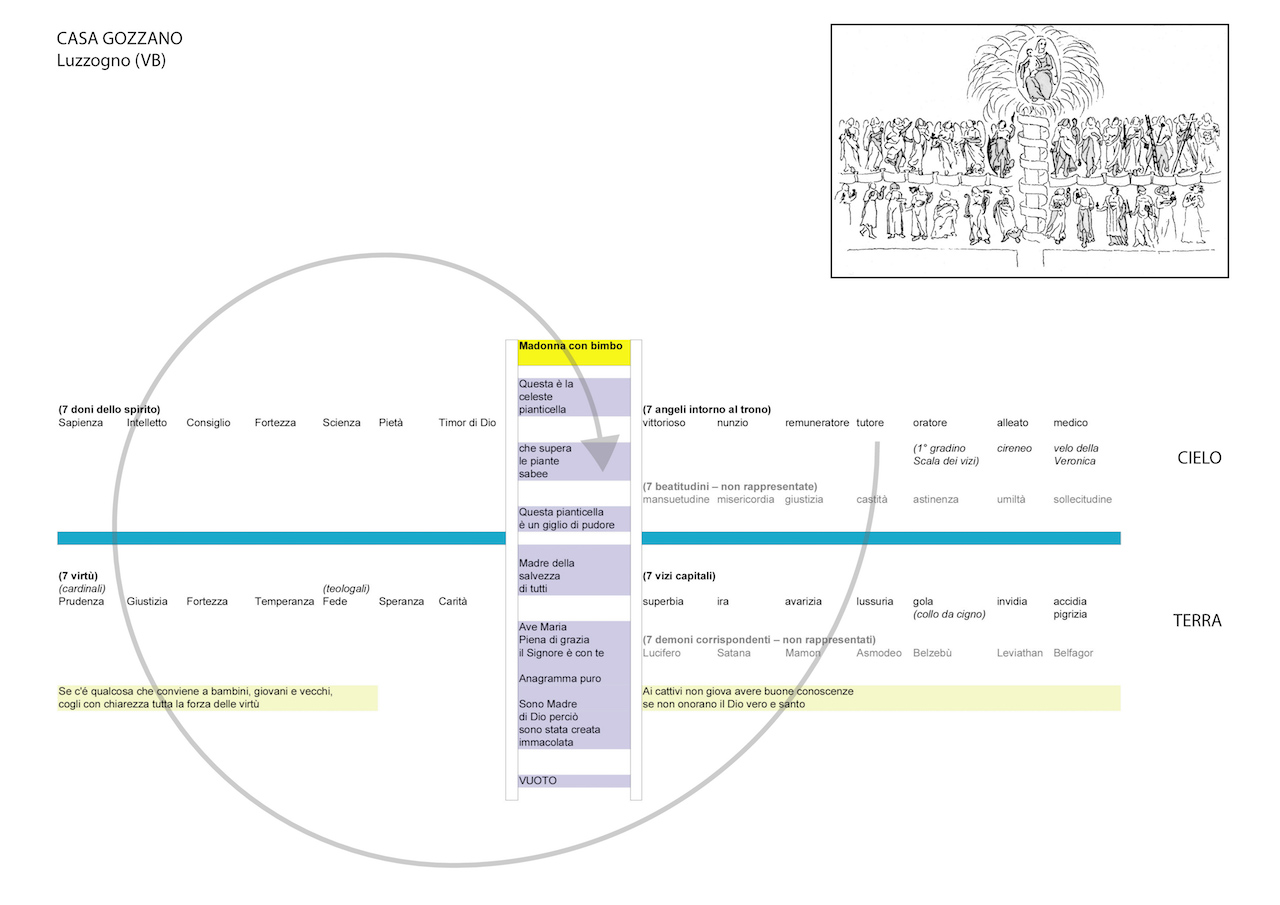

Il dipinto di casa Gozzano: una mappa sapienziale seicentesca

Fin dal XVI secolo esisteva in Valstrona una nobile famiglia di conti, detti «Gozzano», la cui residenza dominava l'abitato di Luzzogno. La stirpe diede parroci al paese e vescovi alla cristianità. Nell'edificio, ancora esistente, al piano alto, sulla parete del loggiato nella quale si apre la porta di accesso alla camera da letto patronale, è ancora presente un complesso ed enigmatico dipinto allegorico.

Poche o pressoché nulle sono le informazioni su questo «gioiello», che è tale non tanto per stile e qualità artistica, quanto per la sua profondità sapienziale e la sua vastità simbolica. Se le poche ricerche sull'argomento ne hanno individuato i tratti essenziali, bisogna spingersi in direzioni nuove per riuscire ad afferrarne i preziosi segreti.

Luzzogno: Santuario della Colletta

Luzzogno: Santuario della Colletta

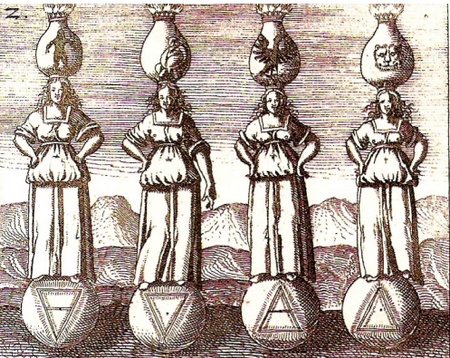

Il dipinto si presenta come una sorta di tabella, di tavola ben spaziata in quattro quadri, separati a coppie in senso verticale da una colonna, avvolta in spire da un drappo e terminante in un «sole» con la Madonna e il Bambino Gesù al centro.

I due riquadri bassi presentano ciascuno una teoria di personaggi femminili, allegorie dei vizi e delle virtù. I due alti presentano invece schiere angeliche con tratti maschili. Una linea di cartigli o forse di tende separa le immagini angeliche da quelle femminili, come a oscurare le une dalla vista degli altri.

Le due teorie maschili e femminili sono senz'altro un riferimento alla terra (femminile e umano) e al regno celeste (maschile e angelico). In senso orizzontale, le figure femminili delle due teorie sono le stesse, ma ritratte ciascuna in comportamenti antitetici: lo specchio che induce prudenza, il guardare bene dentro sé stessi è anche lo specchio della vanità che genera superbia. Così, il bene e il male terreni si fronteggiano, ma esistono insieme, sono aspetti di una stessa cosa.

Ma, appunto, bene e male sono soltanto terreni; nel regno celeste non c'é spazio alcuno per il male. Infatti, sono angeli anche quelli che si avvicendano sopra ai vizi e sono precisamente quei 7 vittoriosi, di cui parlano i profeti biblici e l'Apocalisse, ciascuno sopra ogni afflizione. Gli angeli più esterni portano emblemi eloquenti che si rifanno ai Vangeli: il velo della Veronica, che fu «sollecita» nel soccorre Gesù, la croce del Cireneo che fu suo «alleato» nella salita al Golgota, ecc.

Se poi facciamo caso alla scelta di porre i vizi alla sinistra della Madonna e le virtù a destra, otteniamo una precisa direzione di lettura, aiutata anche dagli sguardi reciproci di tutti i personaggi: dai 7 angeli guardiani con gli sguardi verso il basso, l'occhio viene condotto ai vizi, da questi alle virtù e di nuovo in alto verso i 7 «angelici» Doni dello Spirito. Lo sguardo e il corpo del Bambino Gesù sono rivolti a chi «lo segue», quelli della Madre a chi è lontano e ancora deve percorrere il «sentiero irto di ostacoli». Si compie con gli occhi una spirale, discendente e poi ascendente, quella della fallacità umana che, con l'aiuto del cielo può diventare virtù e attraverso questa ci può portare al cielo e ai suoi doni spirituali.

L'albero al centro, rifà lo tesso movimento, di discesa attraverso le spire del drappo, di risalita attraverso l'albero vero e proprio, avvolto all'interno... il sole che alimenta le foglie e il nutrimento delle radici che, grazie alla luce si trasforma e risale fino alle fronde, facendo germogliare nuova vita.

Potremmo definire quindi questa rappresentazione un «viaggio dell'anima» per immagini o una «mappa dello spirito», che trae certamente ispirazione dal genere letterario-artistico-teologico di cui la Divina Commedia dantesca è senz'altro il più elaborato rappresentante occidentale.

Il destino dell'uomo e della sua anima dopo la morte è uno dei quesiti esistenziali fondamentali e ha prodotto in tante culture ed epoche opere che cercano di spiegarlo con mirabile bellezza, dall'Apocalisse di San Paolo ai testi sufi (ad esempio il «Libro della Luce» di Bistami o il «Cammino degli uomini verso il loro ritorno» di Sanai, il «Racconto di Hayy Ibn Yaqzan» di Avicenna, il «Libro del viaggio notturno verso la maestà del Generoso» e «L’Alchimia della felicità» entrambi di Ibn Arabi), dalla «Navigazione di San Brandano» (VII sec.) ai poemetti medievali cui si ispirò con buona probabilità anche Dante («La Gerusalemme Celeste e Babilonia città infernale» di Giacomino da Verona o il «Libro delle tre Scritture» di Bonvesin della Riva), alle «visioni» (quella di Alberico di Settefrati e quella di Tugdalo sono forse le più celebri), fino al trecentesco «Libro dei Vizi e delle Virtù» di Bono Giamboni.

Se quest'ultimo può essere stato di ispirazione per parte del dipinto in casa Gozzano, ce n'é però uno soltanto dal quale l'ignoto pittore può aver tratto l'idea generale della composizione. Ben noto già al tempo di Dante, è il testo islamico, di autore anonimo, noto come «Libro della scala di Mometto», che narra del «miraj», il viaggio nell'aldilà compiuto dal profeta, solo accennato nel Corano.

Nel capitolo VI, Maometto, salendo la scala verso l'altro mondo, guarda in alto e vede ciò che lo attende: «...guardando in alto vidi un grande angelo assiso in trono, il quale reggeva tra le mani una tavola che si stendeva da oriente a occidente. Alla destra di quell'angelo ce n'erano molti altri, coi volti rilucenti come luna piena, per lo splendore della grazia di Dio. E tutti quegli angeli indossavano vesti verdi, più splendenti dello smeraldo, e avevano profumi più soavi del muschio e dell'ambra. E a sinistra c'era una schiera di angeli più neri dell'inchiostro, con gli occhi rosso fuoco, e puzzavano e avevano voci più forti del tuono e il loro aspetto era immensamente spaventoso».

Così si presenta il dipinto di casa Gozzano a Luzzogno: La Madonna che regge la «tavola» della nuova legge, il Bambino Gesù (che ne è il portatore), angeli lucenti alla sua destra e angeli «tenebrosi» alla sinistra.

La composizione stessa è una tavola, coperta di numerose epigrafi che, fingendo di spiegare il contenuto delle immagini, traggono in inganno l'occhio inesperto e spalancano invece nuovi livelli di lettura a chi ne è meritevole.

Si legge, in basso sotto i vizi un duro monito: «Ai cattivi non giova avere buone conoscenze, se non onorano il Dio vero e santo». Poiché il bene e il male sono governati dalle stesse leggi (le buone conoscenze), non è cosa buona che esse cadano nelle mani di chi vuol compiere il male. Questo non soltanto perché è un'offesa a Dio, ma anche perché «non giova» a loro stessi. Il male che potrebbero fare, su di loro si ritorcerebbe.

Queste parole dunque, alludendo a certe «conoscenze» ne indicano la presenza nascosta nel dipinto stesso. L'epigrafe gemella, sul lato opposto, prosegue, seguendo sempre il percorso a spirale, a svelare il mistero: «Se c'é qualcosa che conviene ai bambini, giovani e vecchi, cogli con chiarezza tutta la forza delle virtù». Quelle «buone conoscenze» sono, con una perifrasi sibillina, «la forza delle virtù» ed esse sono invece buona cosa (sono convenienti) per i «bambini», per i puri di cuore, siano essi giovani o anziani. La pratica delle virtù è ciò che li porterà al cielo.

Solo a questo punto l'albero, la palma, al centro ci rivela il successivo livello di comprensione. Volano via, uno dopo l'altro, i veli che coprono la verità. Il primo era già alzato, il secondo si è scostato, ora si solleva il terzo, donando nuovi significati anche al primo e al secondo.

Indubbiamente potremmo identificare la pianta nel dipinto come quella che stava al centro del Paradiso Terrestre. Ma nella Genesi, come più volte è stato fatto notare, gli alberi sono ben due, quello della «Vita» e quello della «Conoscenza del bene e del male». Uno sta, appunto, al centro, l'altre accanto ai cancelli. Da quello della Vita, su cui sta il serpente, Eva coglie il frutto. Soltanto quando lei e Adamo verranno cacciati, invece, s'accorgeranno di quello della Conoscenza e non ne potranno più avere beneficio alcuno!

Luzzogno: affreschi del Santuario della Colletta

Nel dipinto l'Albero che vediamo e che adesso possiamo riconoscere è quello della Vita, il cui tronco è avvolto dal serpente, non il tentatore, ma la sua antitesi, il «serpente celeste», la parola saettante di Dio che scende verso la terra. Le brevi epigrafi che saltano sul tronco, di nuovo, cercano di trarre in inganno lo sprovveduto, ma regalano altre preziose verità ai più puri di cuore.

«Questa è la celeste pianticella», proclamano. È l'albero che ha in cielo le proprie radici e che «supera le piante sabee». Così, ritroviamo lungo il cammino Dante e la sua Commedia e precisamente il Canto XXXI dell'Inferno in cui è contenuta una sibillina frase attribuita al gigante biblico Nimrod: «Raph el mai amech zabi almi» (Contra chi [vieni] all’acqua del Gigante, al profondo del Zabio?).

«Zabio», sabeo, è l'epiteto con cui il sommo poeta definisce il leggendario primo re di Babilonia. Non è difficile scorgere per questo semplice motivo, nella «pianta sabea» spiraleggiante, simile all'albero del dipinto, la mitica Torre di Babele. Secondo il patriarca alessandrino Eutichio, infatti «...al dire d’alcuni, chi prima aveva istituito la religione degli Zabi, era stato nel numero di coloro che avevano edificato Babele». Ma qui non si indica la sola torre biblica, la perifrasi è infatti utilizzata al plurale. Potrebbe sottintendere che la «celeste pianticella», che di per sé è anche un «tempio mistico» è più alta, cioè elevata (in senso spirituale) di qualunque altro tempio.

In termini di «buona conoscenza», quella da cui è iniziato il percorso nel dipinto, l'epigrafe potrebbe dunque suggerire che la sapienza di cui si parla è la più elevata di tutte, anche di quella dei «Sapienti». A tal proposito, un controverso e oscuro testo arabo-spagnolo del XI secolo, il Ghàyat al-Hakìm (conosciuto anche come Picatrix Latino), contiene un'interessante chiave di lettura, poiché indica i sabei come «servi nabatei (copti) dei Caldei» e li indica come «sottomessi alla luna» e come fabbricatori di amuleti, esperti di magia e dediti al culto dei sette pianeti e dell'Orsa Maggiore. I sabei, a quanto pare erano «sapienti» pagani, come i re Magi. Ma neppure questo risolve il problema del termine «piante», plurale nell'epigrafe.

Luzzogno: affreschi del Santuario della Colletta

Luzzogno: affreschi del Santuario della Colletta

C'é però anche la possibilità che l'idea di riferirsi a questo popolo leggendario sia di nuovo stata ispirata da testi islamici. Dei «sabei» parla infatti il Corano in ben tre sure, tra cui la II e la V, in cui sono annoverati al terzo posto tra le Grandi Religioni. Il primato ovviamente spetta all'Islam, ma la religione sabea risulta «migliore» di quella ebraica, ma non elevata quanto quella cristiana, sebbene sia ad essa la più prossima.

Sheba o Saba è il mitico regno della sposa di Salomone. Il suo popolo avrebbe dunque ben ragione di essere definito «sabeo». Nel periodo di maggior espansione il popolo Nabateo controllava pressoché tutta la penisola arabica compresi i territori delle tribù yemenite, discendenti della Regina di Saba. Secondo la tradizione africana, invece, la sovrana sarebbe di origini etiopi e ciò potrebbe spiegare perché nel Picatrix si usi la locuzione «nabatei-copti».

Proprio dai territori di Sheba/Saba proviene la più celeste delle piante, l'incenso, l'arbusto «spiritualmente» più elevato. La sua resina è la più pura delle sostanze conosciute e ad essa potrebbe riferirsi il cartiglio del dipinto di casa Gozzano, per indicare che la «celeste pianticella» è un'essenza ancora più pura della più pura tra le essenze conosciute.

L'epigrafe successiva in questa prospettiva, conferma appieno l'ipotesi: «questa pianticella è un giglio di pudore». Il giglio è notoriamente il simbolo stesso della purezza, mentre il «pudore» è ciò che rende «inarrivabile». La pianticella è quindi di «irraggiungibile purezza».

Procedendo leggiamo che la pianticella è «Madre» della salvezza, è colei che genera la salvezza per tutti. Infine, nel più lungo di tutti i testi del dipinto, ritroviamo il termine «Madre» . La pianticella «purissima» e produttrice di salvezza è anche Madre di Dio.

Anagramma puro! Non perché si legga anche al contrario ma, in senso ermetico, perché tutto sta in tale purezza e comunque si cambi l'ordine delle lettere, essa sarà sempre pura... come in alto, così in basso, come in cielo così in terra...

E l'altro albero del Paradiso? Qui sta la grande prova. Perché, nella Genesi, Adamo ed Eva si accorgono troppo tardi della sua esistenza, perché lo vedono soltanto quando vengono scacciati? Forse perché quell'albero è l'Eden stesso e solo quando ne escono scorgono finalmente, da fuori il su tronco.

Nel dipinto di casa Gozzano l'idea, almeno, sembra essere questa. Il bene e il male, i vizi e le virtù, sono ben rappresentati, quasi fossero radici di un grande albero, insieme a parole che esortano a «conoscerli». A sorvegliare entrambi ci sono gli angeli, come quelli posti all'ingresso dell'Eden, poiché una tale sapienza è sapienza «angelica» o, per dirla come Salomone nel Corano, la «lingua degli uccelli» (esseri del cielo, angeli, appunto): «O uomini! siamo stati istruiti al linguaggio degli uccelli (ullimna mantiqat-tayri) e colmati di ogni cosa».

Il percorso ora è giunto a compimento ed è pronto a ricominciare.

C'è un ultimo dettaglio. Quando l'osservatore si pone davanti al dipinto, inconsapevolmente guarda verso nord-ovest, là dove si trova, secondo le tradizioni mistiche, l'ingresso per l'aldilà...

BIBLIOGRAFIA

Anonimo, Libro della scala di Maometto, XIII sec.

Arioli, Luigi, La casa Gozzano di Luzzogno, in Lo Strona, nr.1/1976, Magazzeno Storico Verbanese, Verbania, 1976

Berti, Giordano, Dante Alighieri, in I mondi ultraterreni, Mondadori, Milano, 1998

Cerulli, Enrico, Il Libro della Scala e la questione delle fonti arabo-spagnole della Divina Commedia, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1949

Chevalier, Jean e Gheerbrant, Alain, Dictionaire des symboles, Robert Laffront, Paris, 1969

Guénon, René, Symboles de la science Sacrée, Gallimard, París, 1977

Guénon, René, L'ésoterisme de Dante, Charles Bosse, París, 1925

Teruggi, Francesco, Il Graal e La Dea, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2012

"Il dipinto di casa Gozzano..." è disponibile in formato PDF su ![]()

La mia terra mi insegnò le verità

Dipinse l'acqua sopra il fuoco e accanto il demone dell'aria insieme alla terra nutrice. Non ci si può sbagliare e non può essere casuale. Perché altrimenti raffigurare il Battista lungo il fiume, sulla cappa che copre il focolare?

Aveva seminato come molliche di pane i brandelli delle verità in tante sue opere, nascosti ma visibili all'occhio acuto. Solo quando si era rinchiuso nella prigione dorata della sua nuova casa, al riparo dalle voci e dagli sguardi accusatori, coperto di vergogna per aver perso il titolo notarile, ignorando qualunque prudenza, aveva finalmente dato forma a quelle verità, senza più nasconderle.

Erano sincere ragioni maturate nel tempo con il cuore, non certo eresie! Erano sgorgate nel silenzio dell'animo di un nobile notaio e sensibile artista, nient'affatto risibili fandonie!

Quei primi flebili sospetti erano cresciuti con l'età e sbocciati a vita nuova mentre lavorava con mastro Fermo. Dissetandosi all sorgente di sapienza che prorompeva da quel rinomato pittore, ascoltandone le parole in silenzio, prendendo poco a poco il coraggio di fare qualche timida domanda nelle corte pause, rubando i sussurri forbiti degli architetti e del magister del cantiere, lentamente le verità che la sua terra gli aveva narrato da fanciullo avevano preso forma.

Le figure sante che gli avevano chiesto di tinteggiare nella chiesa grande di Montecrestese (1547) non gli avevano lasciato grandi spazi di manovra. Poi, due anni più tardi, finalmente l'occasione era giunta, quando aveva bussato alla sua porta niente meno che il priore dei Disciplinati di Santa Marta.

La confraternita era appena riuscita nella gravosa impresa di farsi concedere parte della chiesa pievana, per ricavarvi una cappella nella quale i disciplinati potessero radunarsi. Così avevano scelto lui, Giacomo, per decorarla come si conveniva. Il giudizio Universale, il Purgatorio e una grande Crocifissione erano i temi stabiliti, ma gli avrebbero concesso qualunque altra licenza se avesse accettato.

Montecrestese (VB) - Chiesa Parrocchiale

Non aveva esitato un istante e noi, cinque secoli più tardi, ancora ne possiamo ammirare l'opera. La “disciplina”, per i confratelli, era uno strumento di guarigione. La flagellazione che essi si imponevano era il medicamento per i peccati dell'intera comunità. Nel dolore e nel sangue di quel gesto cercavano la redenzione, la trasformazione del peccatore in “figlio d'Iddio” e la sua rinascita nello spirito.

Giacomo si era immedesimato in quell'idea ma, superando l'ipocrisia della punizione corporale, ne aveva voluto restituire la verità profonda e non traviata dalle pulsioni umane. Prendendo a prestito la “lingua” dotta degli alchimisti e dei pensatori illustri di città, che stava imparando a conoscere, aveva fatto in mezzo alla parete un crocifisso bianco, del colore preciso della materia alchemica in trasformazione. Quel corpo martoriato non poteva che essere candido come il “latte” della Madre che, nutrendo i figli, li trasforma in “adulti”mondandoli da ogni peccato.

Accanto a quel gran sole, a ciascun lato aveva posto i due “banditi”, i due “esiliati”: il mansueto Disma a destra con la testa rivolta in alto, al cielo; il ribelle Gesta mentre si contorce come un serpente, volgendo all'indietro la testa, verso il basso, verso la terra, a sinistra.

Poi, tra le mille figure assiepate nervosamente ai piedi dei tre condannati, nascose sotto gli occhi di tutti un piccolo dettaglio, un brandello di colle, un pezzo della sua terra, di quella madre premurosa che fin li l'aveva “accompagnato”. Il declivio è tagliato, a metà c'é una sorta di cengia con una spianata davanti, trattenuta da un muro netto e verticale. Sette “pietre” sono sapientemente disposte sul terrazzamento, tutte diverse per dimensioni, ma organizzate secondo una logica invisibile.

Un solo luogo reale può averlo ispirato, a Montecrestese. È possibile che il sito megalitico di Croppole gli fosse già noto? Con buona probabilità non aveva idea dell'antichità di quelle pietre, ma non si può certo escludere che, in qualche modo, ne fosse rimasto affascinato. Del resto erano -e sono ancora- molto vicine alla frazione di cui Giacomo portava il nome.

Se così fosse, il “sole di giustizia” esiliato tra gli esiliati, nell'affresco s'innalzerebbe dal centro della valle, in corrispondenza della confluenza tra la Toce e l'Isorno e il “ladrone ribelle”, elevandosi dall'attuale Pontetto-Roldo, “farebbe ombra” alla frazione Cardone, quindi alla casa del pittore e per analogia al pittore stesso!

In quella grandiosa scena ambientata ai suoi giorni, Giacomo già si raffigurava, lui e le verità che stava maturando, il “messo in ombra”, il “bandito”, l'escluso, l'esiliato, l'incompreso, senza immaginare quel che pochi anni dopo gli sarebbe davvero accaduto.

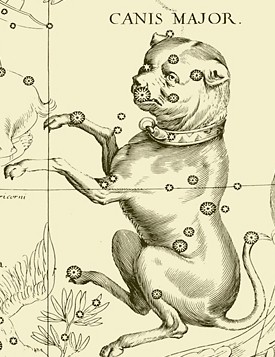

La collocazione del dipinto sulla parete settentrionale della cappella, inoltre, sembra dare una collocazione paesaggistica quasi astronomica all'insieme. Il Cristo Bianco sulla croce lignea, corrispondendo alla direttrice nord-sud, diventa ad ogni livello il vero “asse del mondo”, con le braccia a indicare i due “equinozi”. Dietro di lui, i due ladroni indicherebbero, entrambi a 45° e quindi nelle direzioni Nord-Est e Nord-Ovest, l'alba e il tramonto del Solstizio estivo ma anche, nella direzione dei loro sguardi, l'alba e il tramonto del Solstizio Invernale. Lo scorpione solitario, sul vessillo oltre il ladrone che si contorce sulla sinistra del Cristo, è un richiamo preciso e corretto alla costellazione omonima, contro la quale il sole sorge proprio al Solstizio Estivo se osservato da Montecrestese.

Montecrestese (VB) - Crocefissione, particolari astronomici

Non pago, Giacomo aveva “corso il rischio” fino in fondo. Da quella parete nessuno mai avrebbe cancellato una tale immagine. Sarebbe rimasta intoccata, perenne testimone del dono che la sua terra gli aveva fatto e aveva fatto a tutti attraverso la sua opera.

Perciò i due ladroni-solstizi non sono appesi a croci levigate ma ad alberi nodosi e “antichi”, le cui cime potate sono diventate i patiboli, le braccia trasversali. Il rimando inequivocabile è al mito celtico del “re della quercia”, al taglio dei rami della pianta sacra a Odino e al sacrificio del “re” crocifisso al suo tronco, la cui morte è necessaria alla vita della terra.

Chissà che dipingendo nelle edicole delle frazioni, Giacomo non avesse conosciuto una delle sacerdotesse dette streghe, ultime depositarie del ricordo sbiadito e impreciso di ciò che era stata la raffinata spiritualità delle valli e delle montagne ossolane, legata alla terra, al cielo e ai suoi cicli, che all'epoca sicuramente esistevano ancora. A Montecrestese, non molti anni dopo la morte del pittore, ne saranno inquisite e condannate diverse (1591).

Un altro dettaglio astronomico e rilevante sono le ombre, le uniche ben definite dell'insieme, proiettate dai “megaliti”. Sono molto allungate a indicare un tramonto, quello del Sole quando si trova Nord-Ovest, nei giorni del Solstizio Estivo. Tale periodo è però nella simbologia dei “due san Giovanni” legato non al Giovanni Evangelista (e quindi al Cristo) bensì a Giovanni Battista.

Fregio a "grottesche", casa di Giacomo Da Cardone - Montecrestese (VB)

E ciò ci riporta alla casa di Giacomo, al nascondiglio in cui si sarebbe rifugiato anni più tardi, affranto dall'infamia dell'accusa di eresia. Qui avrebbe sfogato il suo bisogno di verità e concluso la narrazione. Sulla cappa del camino, grandioso simbolo alchemico dell'elemento fuoco con le sue fiamme, dipinse il preludio a un battesimo, quello del Cristo, che giunge da lontano lungo un fiume Pensandoci bene, il torrente sembra essere il prolungamento serpeggiante delle fiamme che, di certo, si levavano crepitanti dal camino acceso. Il fregio a destra e sinistra richiama da una parte, nei loro profili “totemici”, le creature che popolano la terra e la madre che nutre, dall'altra forme svolazzanti, lievi, leggere, brezze, venti e soffi che escono dalle narici e dalle orecchie.

I quattro elementi del creato, così come li aveva mirabilmente teorizzati il celebre Agrippa, morto quando Giacomo era ancora un apprendista a Crevola, abbracciano quindi in tutta la loro perfezione i presenti che si intrattengono nella sala. Non c'é separazione, fluiscono uno nell'altro in un movimento perpetuo e direzionato.

Non è un “gabinetto delle curiosità”, un wunderkammer da collezionisti rinascimentali, ma un insieme omogeneo oltre le apparenze, in cui l'artista aveva ambito a sintetizzare la verità unica, così come filosofi e teorici l'avevano sognata, non ultimo l'illustre Giovan Pico Della Mirandola, alla fine del Quattrocento.

Che tutto, ma proprio tutto, nel creato “abbia un sesso”, quindi una “prevalenza”, una direzione e un movimento è senza dubbio una delle verità che Giacomo aveva maturato. Era stato attento a non evidenziarla troppo nelle realizzazioni “religiose” che gli avevano commissionato a Baceno. Ma non aveva potuto trattenersi quando si era trattato di decorare la casa Marini di Crodo, nel 1547. Nei fregi di quella dimora nobiliare perfino gli angeli “hanno un sesso” e accanto ad un “femminile” compare sempre un “maschile”, in un'alternanza studiata e non casuale di opposti che si attraggono, proprio come i mistici di ogni tempo raccontano accada in ogni atto di creazione, ad ogni livello, dal più minuto a quello delle stelle.

Wunderkammer del XVII sec. (da Wikipedia)

Tale è la musica, il canto del creato, la “sinfonia delle sfere”, il suono che crea e vivifica, ossessivamente rappresentato da Giacomo nelle teorie di musicanti, di menestrelli e di quell'Orfeo, della Casa Marini nel quale forse si identificò. C'é una strana similitudine nella posa delle braccia e nello sguardo vacuo, incurante e quasi di sfida, del suonatore mitologico, del soldato in primo piano nella crocefissione di Montecrestese e del Giovanni Battista sul camino della sua casa.

Orfeo canta e suona. Il suo è un canto di verità. La natura soltanto lo comprende e accorre ai suoi piedi. Nei suoi occhi c'é la solitudine ma anche un qualche compiacimento per la prova cui sta sottoponendo qualcuno che, però, non verrà.

Eppure Orfeo continua a diffondere la sua musica, assiso su quella terra che gli ha insegnato le verità e incurante dei demoni inquisitori che, da lontano, lo osservano. Lo prenderanno, prima o poi, ma la verità sarà preservata.

BIBLIOGRAFIA

Gian Franco Bianchetti, Il pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1988

Tullio Bertamini, Le disavventure del pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1991

René Guénon, Simboli della Scienza sacra, Milano, Adelphi, 1962

Henric Cornelius Agrippa, De Occulta Philosophia libri tres, Anversa, 1531

Giovanni Pico della Mirandola, De ente et Uno, 1489

Jean Chevalier e Alain Geerbrant, Dizionario dei simboli, Parigi, 1969

Erich Fromm, Il linguaggio dimenticato, New York, 1951

Robert Graves, La Dea bianca, Faber & Faber, Londra, 1948

Frederic Portal, Des couleurs symbolique, dans l’Antiquité, le Moyen Age et les Temps Moderne, Parigi, 1837

Noi siamo legione, Noi siamo dei

“Ho domandato la verità di quei fatti a uomini capaci di farmela conoscere” (Eucherio di Lione)

Mediolanum, anno 342. Atanasio di Alessandria, grazie all'intervento del suo grande amico e difensore Protaso, ottavo vescovo della città, viene ammesso al cospetto dell'Imperatore Costante. Il regnante ascolta con attenzione l'esule mediorientale, bistrattato campione di fede e strenuo difensore dell'ortodossia. Infine decide di intercedere presso il fratello affinché venga reintegrato nella sede vescovile di Alessandria, da cui era stato sollevato anni prima dopo i contrasti con i “meleziani”.

È forse durante questa visita che Protaso, con la precisa volontà di cristianizzare la Gallia cisalpina e in particolare il Vallese, si rivolge al suo pari. Non può occuparsi personalmente della faccenda e la Religione, anche se ormai “liberalizzata” ancora non dispone in terra italica di uomini coraggiosi, di comprovato intelletto e abituati a confrontarsi con gli stranieri sulle questioni spirituali, come ne esistono invece in oriente. Inoltre, l'arianesimo si sta diffondendo oltralpe e nessuno meglio di Atanasio che, ancora diacono, aveva partecipato al concilio di Nicea, indetto proprio per risolvere la questione di Ario, lo conosce e sa come affrontarlo.

Forse è così che un certo Teodoro fu inviato dopo poco a convertire i Galli recalcitranti del Vallese. Il suo nome è di chiara origine orientale e viene associato per omonimia ad un soldato facente parte della legio XII fulminata, nota soprattutto per i 40 martiri di Sebaste (tra i quali si annovera appunto un Teodoro/Teodulo), che fu di stanza anche in Egitto. Poteva dunque il missionario inviato nel vallese essere di origini greco-egizie?

Incamminatosi lungo la via romana, dopo una sosta tra i fasti di Augusta Pretoria, Teodoro sale fino al passo del Mons Iovis per poi puntare deciso verso il castrum Tauredunense, passaggio obbligato verso le terre germaniche e sede amministrativa del territorio presso il quale avrebbe dovuto svolgere la sua attività di predicatore.

L'insediamento fortificato sorge nei pressi di una parete rocciosa, dalla quale sgorga una copiosa fonte d'acqua pura. Idoli pagani, statue e cippi testimoniano la perversione di queste genti, non solo dei selvaggi galli, ma anche dei Romani che vi si sono insediati. Alcuni sono ignoti, mostruosi. Altri li riconosce. Li pensava sepolti, distrutti. Invece sono vivi e adorati dai locali. Si informa, chiede, osserva, studia e si rende subito conto che solo la presenza di un vero “testimone della fede”, anzi uno per ogni idolo pagano, può condurlo alla vittoria in questa battaglia contro la miscredenza.

I giorni passano. C'é un sepolcro in un angolo della necropoli presso la rupe, vicino al ninfeo con le sue acque cristalline. Pare sia il più antico. I gallici gli tributano i massimi onori. Attende ancora. Predica. Poi, quando tutto è pronto, con l'appoggio del senatore, risolleva i futuri “martiri” dalle tombe. Non trova le loro teste ma, accanto ai loro resti, rinviene lunghe spade...

Sappiamo poco di come andò veramente. Fu Eucherio di Lione, molti anni dopo, a scrivere la storia, leggendaria, di certi soldati martirizzati per aver rifiutato di uccidere poveri cristiani. Il vescovo era solo l'ultimo di un nutrito gruppo do asceti francesi che, folgorati dalla vita monastica avevano tentato di trasfeirsi in Egitto, e precisamente in tebaide, dove l'eremitaggio era nato. L'idea probabilmente gli era venuta frequentando Ilario, il futuro arcivescovo di Arles, a Lerìns. Il monastero era stato fondato dal predecessore e parente di Ilario, Onorato, dopo aver invano tentato di imbarcarsi per l'Egitto e raggiungere Tebe, dove intendeva abbracciare la regola monastica del pagano convertito Pacomio.

Eucherio, pur avendo rinunciato a viaggiare verso l'Egitto, si era ritirato in una grotta non lontano da Arles. La nostalgia per la vita eremitica e per la lontana terra dei faraoni, però, non l'aveva lasciato neppure quando era stato eletto alla cattedra lionese. Sempre accanto al maestro ed amico Ilario, nutriva evidentemente la certezza che gli insegnamenti dei padri del deserto fossero la soluzione a tutti i problemi cui dovevano far fronte, dalla regolamentazione dell'attività vescovile, alla cristianizzazione delle zone ancora pagane, alla feroce disputa con i pelagiani. È in questo contesto che Eucherio scriverà il più celebre dei testi, Passio Acaunensium Martyrum, in cui ripercorre la storia leggendaria dei soldati martirizzati, la Legione Tebea, e la riscoperta dei loro corpi per opera di Teodoro. Sull'effettiva storicità del racconto e dei suoi successivi rifacimenti ancora si discute. Un contingente militare che però, a quanto pare, di tebano non aveva nulla, fu effettivamente invitato sul finire del III secolo nella zona per soffocare la rivolta dei Bagaudi. Erano tuttavia esistite alcune unità militari romane “tebaiche” per titolo onorifico, non certo perché i componenti erano stati arruolati nei deserti nilotici e una di queste era stanziata in Italia al tempo della riscoperta dei corpi santi.

Stando al vescovo di Lione, il contingente contava 6600 soldati. In fasi successive e per ripetute decimazioni (pratica in realtà in disuso da secoli) sarebbero stati tutti uccisi per decapitazione. Ma di essi ci restituisce soltanto tre nomi certi Maurizio, Essuperio, Candido (quelli di cui Teodoro avrebbe ritrovato i resti), cui aggiunge Vittore e in successive versioni Orso “secondo la tradizione popolare” (e di cui evidentemente non erano state rinvenute reliquie). Attualmente la “lista” dei tebani conta almeno 500 nomi, che si aggiunsero nel corso dei secoli, ritrovati prodigiosamente e sovente indicati come quelli che, inverosimilmente, sarebbero riusciti a fuggire dal massacro, ripiegando in piemonte e in Francia, dove sono per lo più localizzati.

L'archeologia, al già complesso e intricato problema ha aggiunto ulteriori misteri. Gli scavi effettuati fin dagli anni Cinquanta, ma soprattutto a metà degli anni Novanta, sotto e intorno all'Abbazia di San Maurizio ad Acauno/Agauno (nome tributato da Sant'Ambrogio al castrum Tauredunense proprio in onore dei legionari martiri) hanno riportato alla luce le vestigia dei primi edifici cristiani, risalenti al III sec. Sei tombe, vuote, sono state individuate sotto il pavimento della chiesa più antica.

Soprattutto sono riemersi dal passato utensili dell'età del bronzo, resti di templi, di are votive, di cippi e di lapidi che restituiscono un'immagine di Agauno ben diversa da quella di un semplice castrum romano. Da sempre frequentata, prima dell'avvento dei tebei la rupe rocciosa era un luogo “NYMPHIS SACRUM”. La fonte che sgorgava da un anfratto nella viva roccia, alimentava probabilmente un “ninfeo”, tempio delle divinità benefiche dell'acqua greco-romane, di cui è però stato rinvenuta solo parte dell'arco di accesso e l'altare con l'iscrizione che lo ricorda (II sec. circa). Le acque dello stesso furono poi usate per alimentare il battistero costruito nei pressi della parete rocciosa.

Altri cippi testimoniano che uno dei numi tutelari di Agauno era certamente Mercurio, cui un esattore di nome Montano avrebbe consacrato, dopo averlo restaurato, un tempio “decadente per la sua antichità”. E ancora un altro esattore, Daphnus elevò un monumento al dio [Jupiter] Optimus Maximus. Il duumviro Vinelio Vegetino addirittura dedicò un cippo al misterioso Sedatus, il dio-cavaliere nero della Pannonia.

I ritrovamenti riecheggiano le parole di Giulio Cesare: “Il dio che essi [i Galli] onorano di più è Mercurio: le sue statue sono le più numerose, essi lo considerano come l’inventore di tutte le arti, è per essi il dio che indica la rotta da seguire, che guida il viaggiatore, è colui che maggiormente è capace di far guadagnare denaro e di proteggere il commercio. Dopo di lui, adorano Apollo, Marte, Giove e Minerva. Hanno di questi dèi pressappoco la stessa idea che ne hanno gli altri popoli: Apollo guarisce le malattie, Minerva insegna i princìpi delle opere e delle tecniche, Giove è il signore degli dèi, Marte presiede alle guerre” (De Bello Gallico, VI, 17).

Non sarebbe strano se il Mercurio di Montano e il Giove di Daphnus fossero la romanizzazione di dèi locali. La convivenza delle divinità di ogni regione dell'impero è ben testimoniata nelle ville romane e proprio sul finire del IV sec. (392-393 d.C.) l'usurpatore Eugenio occupa l'italia e dopo aver raggiunto Roma, fa riaprire i templi pagani (chiusi ma non distrutti).

Non va poi dimenticato che O.M., acronimo di Optimus Maximus e sempre riferito al “dominus” Giove, veniva usato per rinominare la massima divinità di ogni regione o città conquistata Così il Baal libanese era Juppiter Optimus Maximus Helipolitanus (Heliopoli è Baalbek) e Amon, dio egizio di Tebe, Juppiter Optimus Maximus Hammon.

Teodoro, giunto ad Agauno, si sarebbe dunque trovato a dover “competere” con uno stuolo di divinità locali “presiedute” da Giove. Costui era facilmente trasmutabile nel dio unico cristiano, così come era avvenuto in altri luoghi (ancora oggi D.O.M. antico epiteto di Giove è ben visibile su innumerevoli chiese cristiane!), gli altri déi dovevano invece necessariamente essere ridotti a santi, meglio se martiri i cui corpi erano lì sepolti. Ma erano tanti.

Se il futuro primo vescovo del vallese era davvero egiziano, forse li avrebbe presi per divinità egizie, a partire da Giove con la corazza, così simile a Giove Ammone e fino a Sedatus, con la mantella nera e in sella a un cavallo nero, colore che in Egitto è quello della pelle degli dei.

Ritrovò, come detto, alcuni corpi presso la parete rocciosa. Erano probabilmente antichi sacerdoti-druidi sepolti con spade rituali. Non ci sono evidenze storiche che i celti vallesani fossero grandi guerrieri ma spesso sono state trovate lunghe lame nelle sepolture. Lo stesso è accaduto in Ossola, dove, altrettanto, i cosiddetti Leponti non hanno mai avuto fama di essere grandi guerrieri, eppure le loro necropoli sono state trovate piene di spade... è curiosa a tal proposito una annotazione di Plinio, secondo il quale vallesani e lepontini erano “imparentati”.

Forse erano lunghe spade rituali, segno del “viaggio” spirituale dei loro possessori, sacerdoti che avevano “tagliato” e “reciso” ogni legame per incamminarsi lungo la strada dello spirito. La dedicazione alla ninfe e la sicura presenza di un ninfeo, collegano poi le spade al culto delle acque (in Cina si piantava nel terreno una spada in corrispondenza di una falda acquifera per far sgorgare una nuova sorgente e forse così facevano anche i legionari romani. In alcuni casi anche i menhir megalitici potrebbero essere stati usati per tali scopi).

Ma agli occhi di un egiziano quelle divinità mezzo celtiche e mezzo romane (è sempre Plinio a notare una certa somiglianza tra l'Egitto e la Gallia, unici paesi in cui si coltivava con successo il lino) sarebbero sembrate proprio entità della religione pagana dei faraoni. Occorreva decapitarli (tale fu non a caso la sorte dell'intera Legio Angelica o Tebea), privarli della loro parte più divina, per poterli ridurre a semplici corpi santi umani. Quanto alle spade, essi sarebbero stati i “militi” della fede grazie ai quali Teodoro avrebbe cristianizzato il Vallese e nessun soldato poteva essere migliore di un soldato vero che aveva rinunziato alle armi della guerra per abbracciare quelle della religione!

L'unico “problema” era la loro origine egiziana. Ma proprio in quegli anni in Italia nord occidentale era stanziata una unità militare (non una legione!) romana che secondo la Notitia Dignitatum portava l'appelativo di “Thebeorum”.

Ecco dunque... soldati martiri arruolati in Egitto e portati a combattere nel Vallese! Quelli riportati da eucherio per bocca di Teodoro sono giusto quattro.

Il dio tebano Knum: Maurizio, “primicerius”, cioè cavaliere, com l'Apollo-Sedatus dio solare (è caso che san Martino di Tours, forse un alterego dello stesso Sedatus, si “recò a omaggiare” i Martiri Tebei ad Agauno dopo la loro riscoperta?).

Il dio Seth: Vittore, il veterano di guerra, il caos antico, come il signore del caos Saturno (necessario però alla vita. Minerva è, al femminile la “guerra giusta e necessaria”)

Il dio Thot: Esuperio, “explorator”, il viaggiatore/messaggero Mercurio.

Il tebano Montu: Candido, “senator militum”, il signore della guerra Marte.

Ben presto anche nei territori limitrofi le divinità celto-egiziane sarebbero state “arruolate” nella Legione...

BIBLIOGRAFIA:

Henri Michele, Saint-Maurice: aperçu sur le site archéologique du Martolet, in Les Echos de Saint-Maurice tome 84, Abbey de Saint Maurice, 1998

David Woods, The Origin of the Legend of Maurice and the Theban Legion, in “Journal of Ecclesiastical History”, Vol. 45, No. 3, July, 1994 Cambridge University Press

Massimo Centini, Martiri Tebei, Priuli e Verruca, Ivrea, 2010

Van Berchem, D. Le Martyre de la Légion Thébaine: Essai sur la formation d'une légende, Basle, 1956

John Arnott MacCulloch, The religion of the ancient celts, T. & T. Clark, Edinburgo, 1911

Thomas W. Rolleston, Myths and Legends of the Celtic Race(1911), Digireads.com Publishing, 2010

Ernest Alfred Wallis Budge, The gods of the Egyptians or studies in Egyptian mithology, 2 voll, Open Court Publishing Co., Chicago, 1904

Beniamino M. Di Dario, La 'Notitia Dignitatum'. Immagini e simboli del Tardo Impero Romano, Edizioni AR, Padova, 2006

Divine incorporazioni

Nel lontano 525, l'asceta norcino Benedetto, dopo aver rischiato più volte l'avvelenamento da parte di certi suoi confratelli a Subiaco, parte per Cassino e attraverso il bosco consacrato a Venere, sale fin sulla cima del monte che domina l'abitato, dove sorge un tempio di Apollo. Qui, come racconta San Gregorio Magno nei Dialoghi, “fece a pezzi l'idolo, rovesciò l’altare, sradicò i boschetti e dove era il tempio di Apollo eresse un oratorio in onore di san Martino [di Tours] e dove era l’altare sostituì una cappella che dedicò a san Giovanni Battista”.

Dove c'era l'ara dunque, Benedetto ci mise il battistero, facendo poi vate del nuovo edificio il vescovo gallico. Perché?

Riecheggiano in questa scelta del futuro fondatore dei benedettini, le parole proto-cristiane del “padre della chiesa” San Girolamo: “Rivolto agli idoli il culto è esecrabile, consacrato ai martiri è da accettare”. Così dunque fece anche il grande monaco: rese accettabile un culto che non lo era.

Tagliò dunque tutti gli alberi del bosco sacro, rovesciò l'altare pagano, mise al suo posto una nuova cappella dedicata al Battista, che senza dubbio fu usata come battistero e dedicò ad un santo il nuovo oratorio. In tal modo nessun avrebbe più potuto far uso di quel luogo per culti “superstiziosi” e l'altare del dio cristiano, elevato sulle rovine di quello pagano, avrebbe testimoniato il trionfo della nuova religione sulle altre.

Ma per far questo, bisognava esser certi che la popolazione si “arrendesse” docilmente e il tempo delle persecuzioni inquisitorie era ancora lontano. E neppure esisteva uno “stato cristiano” o “pontificio” con un proprio esercito armato in grado di imporre una nuova regola, una nuova legge, una nuova tassa sulla popolazione. I “cristianizzatori”, perciò, dovettero scatenare la loro fantasia in quei primi secoli, ricorrendo a stratagemmi e soluzioni a volte estremamente ingegnose. Lo scopo era sempre lo stesso... far vestire a una divinità antica, a un luogo, a un idolo, a un venerato oggetto di culto, a una festività abiti nuovi, coerenti con il messaggio della religione cristiana.

Bisognava agire d'astuzia: gli dei antichi, specie quelle nordici e barbari, erano entità vive, che si manifestavano apertamente al mondo. Tuoni, fulmini, saette, acque, alberi e boschi, oceani, onde erano tutte loro gesti e azioni. La novella religione invece aveva fatto piazza pulita di ogni simulacro, riconducendo tutto ad un solo dio e condannando ogni altra forma cultuale come idolatria. Affinché il passaggio fosse possibile, non era sufficiente “inventare” semplicemente un abito. Andava preparato, studiato e cucito su misura e doveva essere altrettanto vivo, simile e insieme diverso dal “nemico”. Ci voleva un vero e proprio “esercito” di “incorporazioni” e “personificazioni” capace di agire spiritualmente come una vera milizia.

Per Benedetto, l'antichissimo vescovo santo di Tours -non a caso un legionario “pentito”- funzionò a meraviglia. Di certo un Martino, figlio di un soldato di Roma e fatto vescovo doveva essere vissuto un paio di secoli prima del monaco. Ma la sua vita, grazie alle provvidenziali “legendae” si era quasi subito arricchita di particolari attentamente studiati.

Il nome di origine romana, che letteralmente, è traducibile come “sacro a Marte”, potrebbe trarre in inganno. Ben più interessante invece l'insieme dei suoi attributi, perfettamente ricalcati sull'antico eroe-dio germanico Wigalois e sul suo alter ego senza nome ungherese/bulgaro di origini trace, il “dio-cavaliere” di Madara con il mantello corto. È il “sol invictus” dei Romani, che morendo alla sera, vince la morte e risorge il mattino dopo dagli inferi; ed è anche Apollo che, appunto, avvolto dal mantello, conduce il cocchio del sole. Forse è quel misterioso “sedatus deus”, il dio assiso noto solo attraverso alcune epigrafi ritrovate per lo più in Pannonia e nelle zone limitrofi (terra di origine, guarda caso, di San Martino).

Ma Gesù era il nuovo sole vincitore sulla morte, “il sole di giustizia”! Nessun altro “sole” poteva essere suo pari e andava quindi immediatamente abbattuto, cancellato... a meno che non diventasse un docile servitore del Cristo fatto uomo...

Curiosamente il “miracolo” del mantello per cui il vescovo Martino fu poi riconosciuto come santo, viene collocato ben prima della sua conversione al cattolicesimo. Anzi, pare che proprio il miracolo sia indirettamente all'origine della sua adesione alla nuova religione. Quale “miracolo”? La sua versione poetica e fiabesca racconta che avrebbe “ceduto parte del suo mantello” a un vagabondo mendicante (nel quale viene generalmente riconosciuto Gesù), per poi ritrovare il mantello integro il mattino seguente al risveglio. Ma non è difficile leggere tra le righe, la storia leggendaria di come il dio-sole-cavaliere fu “fatto santo” in cambio della sua rinuncia ad essere “dio”. Cedendo “la metà del cielo” al nuovo dio, sarebbe entrato a far parte della schiera dei suoi “eletti”. Con la metà rimasta avrebbe infatti continuato a servire il nuovo che giungeva. Il mantello corto della leggenda si chiama “cappella” e con tale nome sarebbero poi state chiamate le strutture religiose cristiane: cappelle (chiesa-ecclesia, oratorio, cattedrale, ecc. si riferiscono non tanto alla “struttura” quanto a chi vi si “raduna” all'interno e ne fa uso).

Tutto, in verità era cominciato all'indomani delle persecuzioni di Diocleziano. La riabilitazione costantiniana della “setta giudaica” poi resa religione da Teodosio, non esitò a usare i corpi degli Apostoli, almeno quelli delle cui sepolture conservava memoria, come strumenti di propaganda e affermazione. Era stato proprio Costantino a inaugurare tale usanza, erigendo il “vaticano d'oriente” nel cuore dell'Impero Bizantino riunificato (la prima basilica di Santa Sofia a Bisanzio diventata Costantinopoli, proprio dove erano custodite le più importati reliquie della vita di Cristo) e il futuro Vaticano “d'occidente” a Roma, sulla tomba dell'apostolo Pietro.

Ben presto, alla stregua del rinnegatore, tutti i corpi dei martiri sotto Diocleziano avevano seguito la stessa gloriosa sorte. Infine, la riscoperta di alcune catacombe cristiane avrebbe reso “martiri” tutti quelli che vi erano sepolti. Così le “nuove reliquie” cominciarono a sostituire quelle antiche, rendendole vive al pari degli “enti” di cui prendevano il posto. Si avverava quanto già aveva scritto Sant'Agostino nel De Civitate Dei: “Così i miracoli degli dei sono stati sconfitti dai miracoli dei martiri” che, però, aveva anche precisato: “Quando noi offriamo il Sacrificio presso i sepolcri dei martiri non è forse a Dio che l'offriamo ? Senza dubbio i Santi martiri hanno un posto d’onore tuttavia essi non sono adorati al posto di Cristo”.

Ma l'abuso di tale pratica costrinse a prendere provvedimenti rigidi. Si stabili dunque nel 401, durante il Concilio di Cartagine che luoghi di culto potevano sorgere solo dove il corpo del martire, la sua “memoria” fosse presente per “fidelissima origine”, con assoluta certezza. Allo stesso modo fu istituito il canone “Item placuit” che imponeva che tutti gli altari consacrati dovessero contenere una reliquia.

Così, fatta la legge, fu fatto anche l'inganno. Se, per dirla con Teodoreto di Ciro: “I martiri hanno cancellato dalla memoria degli uomini tutto ciò che ricordava gli dèi. Infatti, il Signore ha messo i propri amici al posto loro”, già all'indomani del Concilio emersero invece dal buio della storia i primi santi non-martiri, primi fra tutti San Martino e Sant'Antonio, appositamente destinati a perpetuare la memoria delle entità pre-cristiane. Le reliquie antichissime rinvenute nei luoghi sacri “pagani”, sotto gli altari rovesciati, venivano infatti prontamente ricondotte a un santo “cristiano” la cui vita veniva per lo più cucita su misura a partire da quella di un personaggio (preferibilmente battezzato!) realmente esistito. Quando ciò non era possibile si procedeva a costruire una biografia adatta, come dimostrano le numerosissime “vite dei santi” stereotipe e riconducibili ad un modello comune e consolidato.

Certo, rendere cristiana una divinità greca, romana o orientale già rappresentata in forme umane non era difficile. Tuttavia, mentre grazie all'esercito “spirituale” il cristianesimo si espandeva, le ripetute incursioni barbare e l'estendersi della “nuova religione” oltre Roma rilanciò nuove sfide.

A volte erano i “missionari” invitati a cristianizzare, più spesso erano gli stessi “pagani” a prodigarsi nel nascondere sotto mentite spoglie i loro dei, curandosi che il travestimento non “rovinasse” in alcun modo l'ente cui, in tal modo potevano continuare a rivolgersi, sicuri di “ricevere risposta”.

Ma era difficile ricondurre a volti umani entità germaniche, gote, nordiche spesso incorporate in pietre infisse nel terreno, in grotte o in fonti, come era ben più difficoltoso dare fattezze umano a una ricorrenza, a un mese dell'anno o a una pianta; peggio ancora quando a dover prendere un vestito era una malattia o il suo rimedio, oppure quanto molti elementi eterogenei erano compresenti.

Alcune volte si “rese” persona” uno specifico aspetto di una divinità pagana o una sua particolare capacità taumaturgica. Apollo “sol invictus”, come detto, diventò San Martino, ma in quanto “Efebo”, guaritore, fu incorporato nelle fattezze di Sant'Efebo. Altre volte, come nel caso di Santa Lucia, venne “fatto santo” un rimedio, una malattia o una medicina. Rocce e menhir si trasformarono nelle spade conficcate a terra e negli scudi dei martiri legionari.

Addirittura certe ricorrenze furono “incorporate”, dalle Idi di Marzo romane diventate Santa Ida, ai Saturnalia trasformati in San Saturnino, al capodanno celtico Samhain sdoppiato in Giuda (l'inizio della festa) e Leonardo (la fine).

Il recupero della figura mariana, poi, risolse di certo molte difficoltà...

L'esercito “spirituale” continuò a crescere e ad espandersi, grazie anche ai primi missionari che sarebbero diventati santi a loro volta. Neppure le invasioni barbariche riuscirono a fermarlo. Sembrarono riuscirci, in parte, soltanto i discendenti lontani di Maometto, quando conquistarono Gerusalemme a metà circa del VII secolo privando il cristianesimo delle sue origini. Si cominciò a desiderare che la “milizia” spirituale diventasse un vero esercito, in grado di riconquistare la terra santa. Quattro secoli abbondanti più tardi, finalmente, cristiani armati penetrarono di nuovo nel Santo Sepolcro. Molti di essi si costituirono successivamente in gruppi più o meno organizzati sottoposti a regole monastiche. Templari e Cavalieri di San Giovanni furono da molti ritenuti, se unificati sotto uno stesso comando, proprio la realizzazione dell'antico sogno.

Forse per questo Jacopo da Varazze, arcivescovo di Genova, le cui navi avevano fornito il legno per le torri d'assedio grazie alla quali Gerusalemme era stata riconquistata dalla cristianità nel 1099, aveva cominciato nel 1260 circa a scrivere la preziosa raccolta agiografica nota come “legenda aurea”. Forse cercava di ricostruire un legame tra le “legione” spirituale dei santi martiri e il futuro esercito cristiano. Portò a termine l'immane lavoro, ricostruendo la vita reale e/o mitica dei santi e i rapporti di ciascuno con il calendario e i mesi. Ma il sogno si infranse miseramente nel 1291. I musulmani si ripresero Gerusalemme. I Giovanniti ripararono a Cipro, poi a Rodi e infine a Malta. I Templari, troppo ricchi e troppo distanti dalla regola su cui erano stati fondati, furono brutalmente sciolti.

Con la disfatta gerosolimitana e gli scismi, si sarebbe presto affacciata anche la Riforma, le eresie e il ritorno dei culti antichi che non erano mai stati veramente dimenticati e avevano continuato ad agire sotto mentite spoglie.

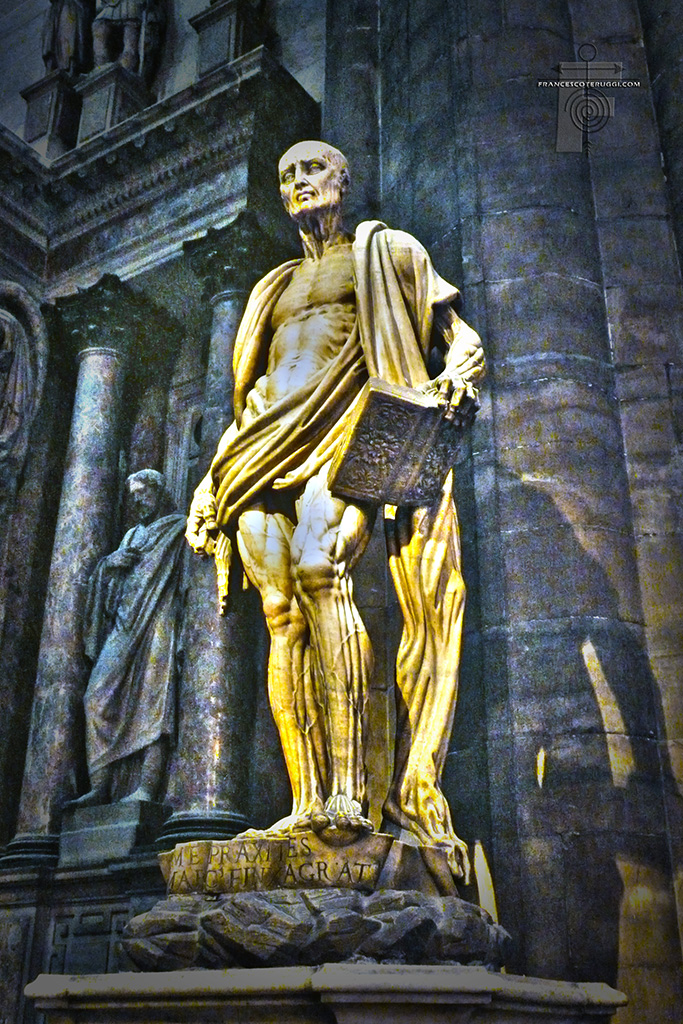

La minaccia ormai non bastava più. Solo le esecuzioni esibite sulla pubblica piazza sortivano un qualche effetto. Allo stesso modo, bisognava dare una testimonianza ancor più visibile della vera religione attraverso i suoi eroi. Così, i martiri cominciarono ad uscire dalle loro tombe per essere mostrati nella loro santa incorruttibilità agli occhi sgranati e sgomenti dei fedeli: ““Il Santo Concilio [di Trento] comanda ai vescovi e a coloro che hanno la funzione e l'incarico di insegnare [...] di istruire con cura i fedeli sugli onori dovuti alle reliquie [...], mostrando loro che i corpi santi dei martiri e degli altri santi, che vivono con il Cristo e che furono membra viventi di Cristo e tempio dello Spirito Santo [...], attraverso cui benefici numerosi sono accordati da Dio agli uomini, devono essere venerati dai fedeli”.

Ma molte chiese sorgevano su “tombe vuote”. Erano piene di cadaveri senza nome e “pronti all'uso”, invece, le catacombe romane...

BIBLIOGRAFIA

San Gregorio Magno, Dialoghi, VII-VIII sec.

Margarethe Riemschneider, La religione dei celti. Una concezione del mondo, Rusconi editore, 1997

San Girolamo, De viris illustribus, IV sec.

Iacopo da Varazze, Legenda Aurea, Testo critico riveduto e commento a cura di Giovanni Paolo Maggioni, SISMEL Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2007

Aviad Kleinberg, Storia di santi - Martiri, asceti, beati nella formazione dell'Occidente, Bologna, Il Mulino, 2005

Audesia e lo stregone

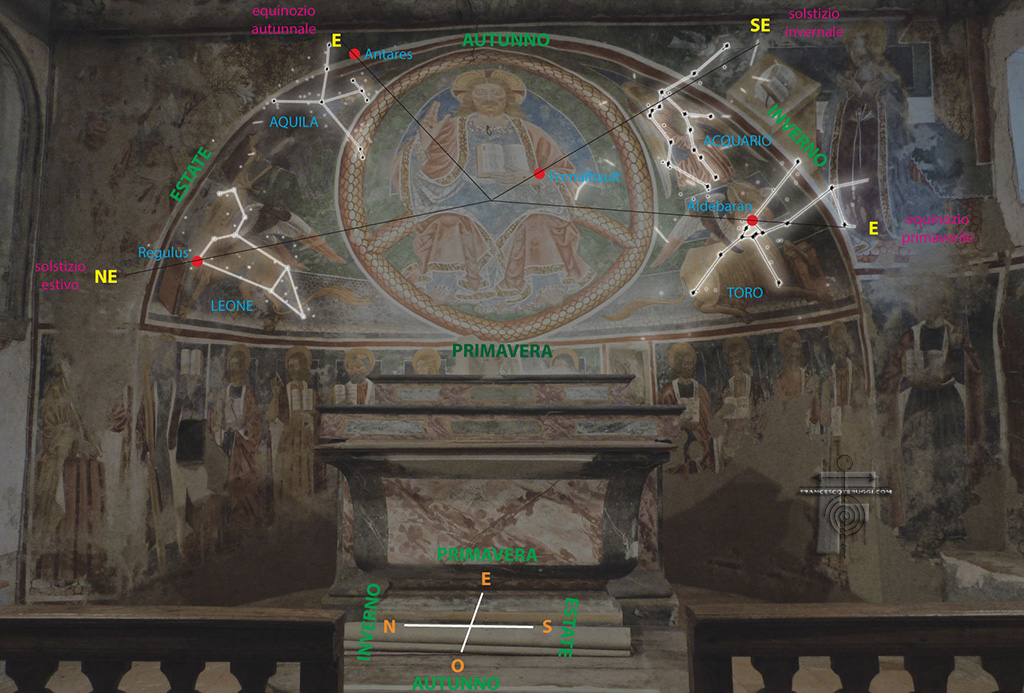

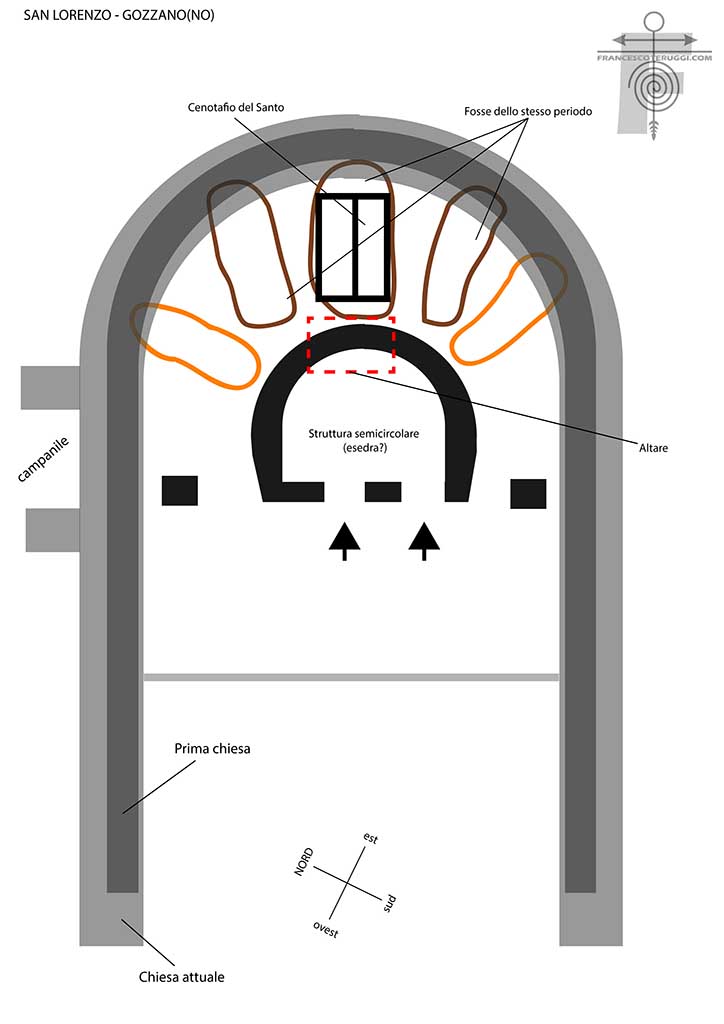

Nella penombra degli archi e delle volte intonacati ma cadenti, quando la prima lama di luce s'infila nel vano appena schiuso del portoncino d'ingresso, vescovi e madonne sgranano gli antichi occhi affrescati. Finalmente un raggio di sole buca la polverina sottile sospesa nell'aria, finalmente qualcuno si è ricordato di loro.

L'ultima frequentazione è di non più di due decenni fa. Poi di nuovo l'oblio. Si decise di scavare nel pavimento di San Lorenzo e quel che ne venne fuori... Ci si affrettò a sostenere e celebrare la fondatezza della leggenda, quella del diacono cristianizzatore che, insieme al fratello, poi approdato all'Isola di Orta, aveva rovesciato le are degli Agoni, sostituendole con gli altari del dio cattolico.

Ma su come davvero la Religione si fosse diffusa tra i pagani ai piedi dei laghi alto-piemontesi, mancavano -e in parte mancano- studi efficaci. Quanto agli scavi autunnali del lontano 1996, sono stati dati alle stampe soltanto resoconti tecnici. Una ricerca che, finalmente, ritessendo coraggiosamente i fili della storia, accordi le informazioni, le storie e le leggende, ancora tarda a nascere.

Di certo c'é che, tra il settembre e il dicembre di quell'anno, molte sorprese vennero fuori dal pavimento della malconcia chiesa dedicata al martire Lorenzo. Si sapeva, così narrano le cronache, che l'aveva fondata un missionario giunto da Egina nel V sec. circa. Giuliano, poi, si era costruito al suo interno -o lì accanto- una tomba per sé.

Le reliquie vi rimasero per alcuni secoli finché, in data ignota, furono tolte da quel sepolcro -si presume per proteggerle dagli invasori longobardi- e nascoste nella nuova Basilica del paese.

Di recente resti del castrum antico, di vetusti selciati e di vecchie cripte colme di ossa sono comparsi inavvertitamente nel corso di lavori di manutenzione sul colle che domina il paese. Avrebbero potuto “colmare molti vuoti” se non fossero stati frettolosamente ricoperti e riconsegnati all'oblio e al silenzio per colpa del solito, immancabile disinteresse e fastidio per le nostre origini, mascherato da “mancanza di fondi”.

Della presunta “traslazione” conosciamo solo il giorno, 24 Ottobre, come racconta il Diploma del 919 di Berengario I, che concede di organizzare in tale giornata una fiera annuale in onore del “santo” a Gozzano. All'epoca, come testimonia lo stesso documento, i resti del missionario si trovavano già da qualche parte nella chiesa pievana del paese.

Ma sarebbero venute alla luce quasi miracolosamente, poiché il punto esatto in cui furono inizialmente sepolte non è tutt'oggi noto, molto più tardi, poco prima della costruzione della cripta in cui sono ancora esposte.

Di chi sono davvero quelle ossa? Gli scavi a San Lorenzo avrebbero dovuto rispondere affermativamente a quella semplice domanda. Invece, hanno sollevato, insieme alle lapidi e a tre diversi pavimenti, una gran quantità di domande.

Sulla tomba primitiva di Giuliano sorsero almeno quattro edifici. La pavimentazione di quella attuale copre un intero cimitero che la occupa tutta. Voci non confermate, relative a saggi effettuati all'esterno, insinuano che l'area sepolcrale si estendesse ben oltre la prima chiesa, che vi fu poi costruita al di sopra.

Molte delle fosse, si è infatti scoperto, furono ricavate riutilizzando materiali provenienti da sepolture precedenti... precedenti al Cristianesimo. La lapide utilizzata come copertura di una di queste, la cui dedica si riferisce a una dea pagana, è ancora prudentemente conservata in qualche buio magazzino torinese.

“Autesai.kar/nitus.Petua [...]” recita il fregio, che sovrasta una ruota a quattro raggi e un simbolo composto da due semicerchi vicendevolmente tangenti, molto simili a certe figurazioni rupestri.

“ad Autesa eressero Petua [...]”: è la dedica di una donna, Petua -forse insieme ad altre- a una dea, come anche i simboli suggerirebbero, il cui nome è Autesa, non di certo un nome di luogo, anche se richiama da vicino denominazioni come Autessiodurum o Auxerre.

L'unico altro indizio appartiene a millenni più tardi e precisamente al 1612. È una notizia da fonte non confermata, riportata dal Bascapé nella sua “ Novaria seu de ecclesia Novariensi”, secondo cui quella chiesa era inizialmente dedicata non a San Lorenzo e neppure a San Giuliano, bensì a Maria.

Curiosamente, in effetti, il primo dedicatario noto, Lorenzo, viene festeggiato il 10 agosto, pochissimi giorni prima della festa dell'Assunta, della Vergine. Che questo fosse all'inizio un “luogo della terra”, successivamente romanizzato (come lasciano supporre diversi reperti ritrovati nelle tombe) ed infine cristianizzato?

Sotto al cenotafio che la tradizione racconta essere il sepolcro del “diacono”, è stata trovata una fossa voltata ben costruita. Altre due la fiancheggiano disponendosi come raggi intorno al perimetro esterno di una struttura semicircolare che non racchiude un altare.

L'identificazione dell'insieme come un “synthronon” bizantino (i primi esempi sono quelli della post-teodoriana nord di Aquileia e della pre-eufrasiana sud di Parenzo), una sorta di gradinata semicircolare di pietra su cui sedevano i prelati, è un tentativo che lascia aperti numerosi dubbi. Il “synthronon” era concepito per privilegio e auto-celebrazione dei vivi, la strana struttura sotto San Lorenzo pare invece una conseguenza delle sepolture sulla parte convessa.

Le tre tombe, pressoché coeve -del resto sono le più antiche- esistevano già prima della primitiva chiesa e i suoi occupanti erano semplici riutilizzatori delle fosse già presenti, come testimoniano le cassettine ritrovate in almeno due delle tre. I resti nelle cassette dovevano essere così importanti, che non erano stati tolti dalle fosse e sepolti altrove per far posto ai nuovi corpi, ma erano stati radunati e lasciati al loro posto.

Quando poi la prima chiesa fu costruita al di sopra di questo insieme, l'abside fu impostata in modo da inglobare le tombe, ma erano già così antiche che, non essendone visibili le parti terminali, l'emiciclo finì sovrapposto ai piedi degli occupanti di quelle laterali.

Il particolare “emiciclo”, inoltre, diversamente da un syntronon è chiuso sul fronte da un muro, in cui però si aprono ben due probabili ingressi, come lascia supporre la traccia di pavimentazione. Esternamente, in linea con il muro di chiusura, sono ancora visibili sui due lati le basi di due colonne o pilastri o forse basamenti, che sembrano una sorta di “guardiani” dell'insieme.

C'é poi una certa somiglianza tra questa struttura e il “sacellum” romano, oppure con i monumenti sardi detti “Tombe di giganti”. Ufficialmente vengono ritenuti tombe collettive. Ma la quantità di corpi ritrovati, per quanto abbondante, non suffraga appieno l'ipotesi che si trattasse di sepolcreti comunitari. Piuttosto, erano categorie specifiche di persone a essere seppellite, a più riprese, al loro interno.

Nella loro struttura simbolica, che sarà poi ripresa anche dal Cristianesimo, il grande emiciclo frontale delle “tombe” è la volta celeste, mentre i “sacerdoti” venivano tumulati nel lungo tunnel retrostante, “oltre il cielo”. Forse è lo stesso tunnel in cui dicono di trovarsi coloro che sperimentano gli stati di “pre-morte”. I “sepolti” erano così un medium, un tramite continuo tra il mondi dei vivi e quello dei morti.

A San Lorenzo le tre tombe si trovano altrettanto “oltre il cielo”. I corpi inoltre avevano la testa appoggiata su un “cuscino” ricavato da una pietra e orientato a est. Si ritiene che questo fosse un “privilegio” sacerdotale, ecclesiastico. Anche oggi, la cassa con il morto, in chiesa, viene per lo più posizionata con i piedi verso l'altare, che di solito si trova ad est. Il cielo, con il trapasso, diventa infatti la “nuova terra” su cui il defunto poserà i piedi.

Il “gigante” in senso spirituale, nelle “tombe” sarde e in San Lorenzo, fu invece posto con il capo e con il cuore nell'alto dei cieli, ma con i piedi ancora saldi su questa terra, cosicché potesse continuare a “benedire” i “fedeli” raccolti nell'emiciclo, esercitando le proprie “virtù” anche dopo la morte.

Le “legendae” in effetti, magnificano le capacità taumaturgiche del diacono gozzanese e del “fratello”, che vengono definiti “grandi medici”. Ma, curiosamente, il biografo non spende parole sui prodigi operati. Certo, sarebbe stato difficile attribuire a un solo individuo le guarigioni operate dalla terra stessa attraverso un “collegio” di sacerdoti pagani morti, gli stregoni della dea Audesia...

Ma potrei anche sbagliarmi.

BIBLIOGRAFIA

Aa. Vv., Novara e la sua storia nel secoli XI e XII, Novara, 1980

Aa. Vv., Gozzano nella memoria di San Giuliano e nella storia degli uomini, Parrocchia di Gozzano, 1982

Aa. Vv., VI centenario della traslazione del corpo di S. Giuliano patrono di Gozzano, Parrocchia di Gozzano, 1961

L. Pejrani Baricco, Edifici paleocristiani nella diocesi di Novara: un aggiornamento, in cantino Wataghin et al., 1999

L. Pejrani Baricco, Chiese e insediamenti tra V e VI secolo: Italia settentrionale, Gallia meridionale e Hispania, in Brogiolo 2003

M. Perotti, La “legenda” dei santi Giulio e Giuliano e gli inizi del Cristianesimo nel territorio novarese, in Novarien 19, 1989

Io sono la genitrice dell'universo

Nelle leggende del Graal, tra le sue mille forme e apparenze, compare sempre quella del vaso, del contenitore, che raccoglie un qualche “cibo” o “nettare” divino. A chiunque potrebbe palesarsi, ma solo pochi si rendono conto, in ritardo, come Perceval, di cosa sia.

Nonostante il successivo affacciarsi, nelle storie dei trovatori, della figura di Giuseppe d'Arimatea e di un altro calice, quello che avrebbe accolto il sangue del Cristo morente, esisteva da sempre un “vaso” di cui forse il Graal era davvero rappresentazione. Ma chi mai avrebbe potuto accettarlo? Come poteva il ventre di una donna e ciò che contiene essere la più ambita delle reliquie?

Nel 1994, nel dipartimento francese dell'Ardèche, esplorazioni speleologiche hanno inaspettatamente riportato alla luce i più antichi dipinti in grotta dell'intero pianeta. Nei meandri della grotta Chauvet, uomini impavidi e ingegnosi, 32000 anni fa, dipinsero un intero mondo di visioni. Ne è rimasto stregato il celebre regista, produttore e attore Herzog che, nel 2010, ha ultimato un commovente documentario dell'intero sito, intitolato “La grotta dei sogni dimenticati”.

I suoi 500 metri e più di estensione ospitano varie centinaia di pittogrammi. Ma è giù, nel profondo della terra, nella “camera” più lontana dall'ingresso, che giace su uno sperone roccioso il più antico di tutti. E' una “venere”, una dea madre, di cui sono ben intuibili le gambe e soprattutto l'attributo vulvare, la “porta” del suo grembo, di cui l'intera Chauvet è una grandiosa rappresentazione.

Quella madre fu dipinta anche nelle alpi, nell'Ossola remota dei “Leponzi”, nella parete scoscesa di una balma naturale affacciata sulla valle. Anche qui, come a Chauvet, ancora esiste. Come nell'Ardèche, dove fu trasformata nei suoi animali totemici (uno “stregone” o una divinità con le corna e la testa e un felino aggiunti successivamente, circa 26-27000 anni fa) anche in valle Antigorio è stata rappresentata attraverso il suo equivalente animale, il cervo, dal cui naso la vita viene soffiata in questo mondo.

In entrambi i luoghi le “preghiere sognanti” raccontano la stessa storia, fatta di ritmi, di ascese e discese, di nascita e di morte, di trasformazione, delle forze universali che si avvicendano nella magnifica danza della Creazione. Qui la vita raggiungeva il mondo dalle profondità siderali del cosmo, diventando materia, come suggeriscono le dee madri partorienti rinvenute a La Madeleine, ad Angles Sur l'Anglin e a Tursac accanto a entità animalesche cornute. Forse qui venivano portate le donne affinché il parto si svolgesse nel migliore dei modi. Quale luogo è più adatto alla nascita, infatti, del ventre profondo di Madre Terra, genitrice dell'Universo intero?

Alla grande madre di ogni cosa si sono rivolti i culti di ogni epoca. Con mille nomi l'hanno chiamata, a volte dimenticandola, a volte ricordandosi nuovamente di lei, come la dea stessa racconta nelle Metamorfosi di Apuleio: “Nel mondo io sono venerata ovunque sotto molteplici forme, con riti diversi, sotto differenti nomi”. È la Cibele dei Frigi, la Minerva degli Attici, la Venere cipriota, la Diana cretese, Ecate, Rammusia, Giunone, Proserpina.

Il suo nome più antico, però, è forse Isthar o Iside, quella di cui, nel tempio egizio di Sais era inciso sull'altare: “Io, Iside, sono tutto ciò che è stato, che è e che sarà... Il frutto a cui ho dato nascita è il sole”. Il trono è il suo emblema, il trono è il “sostegno” della vita.

Viene ricordata e venerata dalla notte dei tempi e fino a tutta l'antichità. Poi, improvvisamente, qualcuno la solleva dal trono e spodestandola, la getta nell'oblio. All'incirca è un giorno di gennaio tra il 35 e il 39 d.C. Il cilicio Saulo, allievo del celebre filosofo gerosolimitano Gamaliele e feroce persecutore dei rivoltosi “cristiani”, cade e rimane parzialmente cieco mentre si reca a Damasco per proseguire la sua opera inquisitoria.

Ecco. Il feroce oppositore originario di Tarso, nato all'ombra di Iside, assalito dalle visioni insieme ad Anania come i sacerdoti della dea nel tempio di Philae, ben presto si rivolta contro i suoi stessi dei, dalle fattezze di animali: “Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili” (Lettera ai Romani1).

Proclama invece il messaggio cristico come unica religione, inventando di fatto il Cristianesimo moderno. Ma non può sfuggire alle sue origini e non soddisfatto della guerra che sta portando alle “forze” e agli “enti” di cui è “figlio”, si dichiara unico depositario della sapienza divina: “ho imparato ad essere povero e ho imparato ad essere ricco; sono iniziato a tutto, in ogni maniera: alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza” (Lettera ai Filippesi). L'onnipotenza di cui presto si fregia è senza dubbio quella che sta usurpando alla dea, alla Grande Regina Iside, chiamata appunto “Myrionima” proprio nella sua terra, la Cilicia in cui sorge Tarso.

Sfortunatamente per lui, continua ad ogni peregrinazione a dover fronteggiare la dea cosmocrate gnostica e i suoi sacerdoti, che addirittura gli si mostrerà come Artemide in Tessalonica. La dea, dunque, va definitivamente scalzata dal suo scranno. E ciò si compirà con la lettera ai Colossesi in cui, definitivamente, il Salvatore cristiano ne prende il posto: “Qui non c'è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti”. Ci aveva già provato tanto tempo prima il sovrano egizio Akhenaton, che aveva cercato di spazzare via tutti gli dei in favore di Aton, l'unico: “Tu hai l'eternità nelle membra, e tutte le creature vivono in te. [...] Tu li fai crescere per tuo figlio, colui che uscì dal tuo corpo...”. Ma solo il suo “pronipote” cilicio riuscì dove lui aveva fallito.

Sconfessata e privata della devozione, la dea, giace a lungo quale semplice figurazione della Sapienza divina solo per aver dato il natale a Gesù. Della vera teotokos rimane solo qualche riflesso nell'iconografia bizantina della Vergine. La Sapienza viene fatta sedere “sopra” il grembo della Madre, tolta a forza dal suo interno.

Mille anni la dea avrebbe atteso. Ci voleva una mente eccelsa ed illustre, quanto grettamente umana, perché di lei i popoli tornassero a parlare. Quando quel giorno del XII secolo alcune gocce del latte di sapienza stillarono dal suo seno direttamente nella bocca del monaco Bernardo, il tempo finalmente giunse. Egli ne divenne il nuovo alfiere. Come si era fregiato dei suoi attributi chi l'aveva sepolta, così avrebbe fatto il prodigioso teologo grazie al quale sarebbe tornata al suo posto negli altari. Bernardo era l'unico che si era abbeverato direttamente alla sedes sapientiae e nessun altro, nessun Abelardo di questo mondo gli avrebbe potuto passare innanzi.