Storia dell'uomo che scopriva le tombe con il pendolino

Talvolta eventi fortuiti fanno riemergere dalle nebbie del passato storie dimenticate e curiose ma che meritano di essere raccontate anche se minacciano di sollevare dei gran polveroni. Quello che mi accingo a circostanziare è proprio uno di quei fatti, che lasciano interdetti per la stranezza di ciò che accadde e perché il testimone è il protagonista stesso, uomo di chiara fama e di indubbio prestigio, che non si fece scrupolo di pubblicare un libro sulla questione a proprie spese, affinché non se ne perdesse memoria.

Cosa pensereste se vi dicessi che Felice Pattaroni, «cavaliere al merito della Repubblica» e scopritore dell’ampia necropoli e dell’abitato del IV-V sec. a. C. di Pedemonte, presso Gravellona Toce (VB), individuò una per una le tombe (circa 126) vagando per la campagna con un pendolino per le mani?

Questo è quanto scrive a chiare e vivaci lettere lui stesso in un piccolo libro fatto stampare a sue spese, dal titolo «Come si diventa Radioestesisti», con il quale appunto rivendica anche il modo in cui giunse a fare le sue straordinarie scoperte.

«Tornato dall’Argentina, per ragioni di salute, mi dedicai, durante una lunga convalescenza, alle ricerche storico-archeologiche in Gravellona Toce (Novara) paese di residenza. Un eminente storiografo e scrittore Ossolano, il Cav. Enrico Bianchetti di Ornavasso, mio paese natìo, con la sua opera “L’Ossola Inferiore” mi aveva messo la pulce nell’orecchio circa l’esistenza in un luogo di un abitato di origine Gallo-Romana. Appassionato di ricerche mi avventurai attraverso le campagne […] Alla radiestesia neanche ci pensavo credendola un’arte creata dalla fantasia o frutto della superstizione».

In Argentina aveva incontrato alcuni «rastreadores» capaci di scovare grazie al loro «intuito» ladri e lestofanti in mezzo alla pampa. Ma pensava fossero invenzioni letterarie o poco più.

Dovette ricredersi. «Le sorprese, nella vita, non mancano mai: non è una sorpresa svegliarsi una mattina e trovarsi, poco dopo, di colpo, radiestesisti?».

E infatti, il primo maggio 1954 si imbatté, per puro caso, nella prima tomba. La riconobbe da alcuni resti di carbone emersi da una buca per lo spegnimento della calce. Fece fermare i lavori, avvisò la Sovrintendenza e un mese esatto più tardi, avendone avuta l’autorizzazione, cominciò a scavare. Mentre scavava, giorni dopo, vide gli operai, che stavano scavando le fondamenta di una casa moderna, tentare di scaricare un carico di pezzi di marmo. Fu improvvisamente sopraffatto dalla visione, proprio in quel punto, di una tomba, la più bella dell’intero complesso, come dichiarò, e fece in modo che il materiale finisse da un’altra parte, a costo di farsi prendere per pazzo.

«I polsi mi battevano forte, la testa mi bruciava e provavo delle vampe come quelle della menopausa femminile». Piantò un paletto per segnalare il punto e attese altri quattro mesi per arrivare a scavare fin lì. Rinvenne all’inizio soltanto un «pozzetto gallico»; tuttavia, giunto sul fondo, fece rimuovere una pesante pietra ed apparve una tomba: «Si trattava veramente della tomba più bella e più antica e, per di più di quella di un guerriero che ricordava la I invasione Gallica avvenuta appunto nel V sec. a. C. Finalmente potevo considerarmi soddisfatto e questo grazie alla “radiestesia”».

Durante la primavera successiva Pattaroni continuò le sue esplorazioni nella campagna gravellonese, fidandosi della sua sensibilità radioestesica. Un giorno fu avvicinato da una bambina di meno di due anni di età, incuriosita dal suo strano modo di distendere le mani. Così per non essere disturbato dalle sue continue domande la fece camminare davanti a sé e prese a chiederle, di tanto in tanto, secondo lei cosa c’era sotto la terra che lui indicava. La bambina rispondeva «i moot» (i morti) in alcuni casi, oppure «niente». Una volta esclamò perfino «I lomani!» (i romani).

Come poteva saperlo? Pattaroni tornò sul luogo la sera stessa e alla luce della luna, riuscì a localizzare con la massima precisione ben ottanta tombe: «Posi, ad ogni tomba, un contrassegno e, man mano la Soprintendenza sollecitava di mettere in luce un certo numero di tombe, venivano messe in luce e, alla presenza del Sovrintendente e di numerosi studenti, le tombe venivano aperte».

E così, proprio lui che non ci aveva mai creduto e si era sentito pazzo, per merito anche del fortuito incontro con un affermato neurologo originario di Varzo e specialista alle Molinette di Torino, il dott. Zanalda, che l’aveva incoraggiato a continuare a sperimentare la sua sensibilità, restituì alla sua città natìa un gran pezzo della sua storia: «Grazie alla radiestesia Gravellona Toce ha potuto fondare il Museo Storico-Archeologico, ricco di ben centocinquanta corredi tombali di epoca Gallo-Romana».

Con la fine degli scavi e la fondazione del museo, nel 1960, Pattaroni abbandonò l’attività di archeologo dilettante e si dedicò invece alla «medicina bioradiante», applicandovi la stessa tecnica radioestesica che si era sorpreso a esercitare istintivamente anni prima. Venivano pazienti da ogni dove, da tutta Italia e perfino dalla Francia e dalla Svizzera, ai quali non chiedeva mai nulla in cambio: «In questi lunghi anni di lavoro ho potuto curare parecchie migliaia di pazienti e, fra questi, trovai centinaia di collaboratori, non solo perché mi fornirono foglie, erbe, fiori, ma soprattutto perché, mettendosi nelle mie mani, mi fornirono una enorme quantità di cognizioni utilissime per la vita».

Certo queste sono informazioni che si preferisce tacere, allontanando la radiestesia da lui praticata dall’idea che le sue scoperte archeologiche ne fossero la sua prova prima, anche se i suoi libri più strani e fastidiosi, dedicati proprio all’argomento, non possono essere depennati dalla sua bibliografia.

E del resto, nessuno potrebbe immaginare quante altre scoperte scientifiche in ogni campo dello scibile umano, anche importantissime, siano state e ancora siano il frutto della sensibilità radioestesica di tanti medici, professori, archeologi, astronomi, speleologi, geologi e scienziati che la coltivano in gran segreto.

«Auguro a tutti i lettori di questa modesta opera di riuscire a diventare dei buoni radiestesisti o dei buoni guaritori, in modo che possano trovare, anche tra i travagli della vita, delle grandi soddisfazioni».

Tutti i brani citati provengono dall’opera «Come si diventa radioestesisti» di Felice Pattaroni, Omegna, 1977.

S’Acabbadora, il Répit e l'Acqua delle Undici e Mezza

«Il luogo del transito procura fatica,

faticosa è la via che vi conduce,

e in mezzo ci sono le acque della morte,

che sono inaccessibili» (Epopea di Gilgamesh 10, II, 24)

Chi è venuto prima di noi aveva un rapporto franco e certamente più sereno del nostro con la morte, ne conosceva ogni aspetto e si preparava attentamente a questo fondamentale incontro. C’era nell’antichità un’assoluta urgenza non solo verso il trapasso in sé, bensì verso il suo svolgersi nel migliore dei modi, quella «buona morte» ridotta oggi soltanto a propaganda materialista che rinnega tutta la profondità spirituale da essa sottesa.

Se restiamo prigionieri della concezione attuale non possiamo in alcun modo comprendere il rapporto tra gli antichi e la morte, la cui più alta e perfetta sintesi è forse la «sorella morte» di francescana memoria. Dobbiamo tornare ad abbracciarla e a sentirla come parte del fluire incessante e meraviglioso dell’esistenza, non come blocco fissato in un certo tempo.

In alcune zone d’Italia tra cui il Piemonte, si ricorda ancora l’usanza detta «acqua delle undici e mezza», generalmente ritenuta la richiesta del morente di un aiuto a «passare oltre» e quindi come una sorta di eutanasia. Una simile idea è con buona probabilità frutto del preconcetto e della mancanza di una vera prospettiva escatologica.

A rigor di logica, è difficile, per non dire impossibile, che un sorso d’acqua offerto al morente abbia il potere di provocare l’agognato distacco e di farlo passare oltre, a meno di immaginarne il soffocamento provocato dal liquido. L’acqua perciò potrebbe anche alludere a qualcos’altro. È la fonte della vita stessa, il primo elemento. E non bisogna dimenticare che per gli antichi nascere e morire erano due aspetti di uno stesso percorso, non l’inizio e la fine, ma due passaggi, tant’è che che nei testi arcaici si parla sia di «acque di vita» che di «acque della morte».

Il particolare più curioso è però l’orario cui quest’acqua è legata nella diceria popolare. Evidentemente simbolico e diverso dalla «undicesima ora» della parabola evangelica dei lavoratori nella vigna, esso corrisponde astrologicamente in occidente a 15° del Capricorno, che è l’istante del concepimento «spirituale», il fluire nuovamente nella vita. Non è difficile quindi riconoscervi la richiesta di aiuto per garantirsi una nuova nascita, morendo nel modo più armonico. Quanto all’acqua, essa è identificabile astrologicamente con quella che l’Aquario riversa dal vaso ed è proprio «nell’ora dell’Aquario» che avviene il concepimento fisico. Identiche conclusioni potrebbero essere tratte applicando i principi astrologici della medicina cinese arcaica.

Sembra quindi che questa «diceria», lungi dall’essere una generica speranza di aiuto «in extremis», sia invece una richiesta di «morire bene» per rinascere non in spirito, ma proprio in una nuova vita fisica, in modo coerente a ciò che prospettano le tradizioni relative alla «reincarnazione».

Dall’antichità ci sono giunte, seppure in forme degradate e spesso incomprese, molte forme di accompagnamento alla morte, di cui si ricordano soprattutto i particolari più truculenti e tragici. Un caso estremamente interessante e dibattuto è quello della «femina agabbadòra» sarda, sul quale vale certamente la pena di riflettere.

Acabbadora1 era il nome che designava chi, in ogni villaggio, dell’isola, interveniva appunto per accompagnare alla morte i moribondi che non erano in grado di lasciarsi andare. Per lo più erano donne a svolgere questo compito, ma non è escluso - sebbene incerto - che in qualche caso il ruolo possa essere stato ricoperto da uomini.

Non sembrano esserci dubbi sull’esistenza di queste figure, anche se non ci sono veri documenti che lo attestino, a parte i resoconti di alcuni studiosi e scrittori che non hanno mai rivelato le loro fonti2. Le prima notizie risalgono al padre scolopio Vittorio Angius3 che cita l’esistenza di «vecchie pazze» con mazzuoli, chiamate ad alleviare una morte difficile percuotendo la nuca o il petto del moribondo.

Secondo altri, invece, a partire dall’antropologo Francesco Alziator4, uno dei maggiori studiosi del fenomeno, lo strumento era un piccolo giogo che veniva posto sotto il cuscino del moribondo.

Sono diverse le testimonianze su come questa particolare usanza si svolgesse. Nessuno sapeva chi fosse l’acabbadora, perciò veniva «chiamata», quand’era necessario, lasciando il morente in casa solo e spalancando tutte le finestre e le porte al tramonto. Durante la notte la donna giungeva velata e in silenzio, rimuoveva lo scapolare, le medaglie e ogni altro oggetto religioso dal corpo del moribondo e dalla camera (se non avevano già provveduto i parenti); poi lo accompagnava a morire. E qui le versioni divergono. In qualche caso si racconta che gli premesse sul viso un cuscino fino a soffocarlo, molto più spesso pare gli assestasse un colpo secco sulla nuca o sulla fronte con uno speciale martelletto di legno, chiamato, secondo Angius5, «sa mazzocca».

Si insiste sull’alone macabro di questo lascito della tradizione, identificandolo come eutanasia. Eppure sono stati diversi i ricercatori che hanno sollevato dubbi in proposito. Gino Cabiddu6 sosteneva che le acabbadoras fossero leggende o che rappresentassero qualcosa di diverso da ciò che si voleva intendere e puntualizzava che, in ogni caso, le femine non ammazzavano le persone, si limitavano ad affrettarne la fine. Fausto Fresi7, concludeva che il loro compito era di «finire» cioè di portare alla fine, coloro che, pur soffrendo da lungo tempo «non riuscivano a morire», una condanna che la gente temeva più della morte stessa.

Recentemente Chiara Dolce e successivamente Italo Bussa hanno svolto meticolose indagini sul fenomeno giungendo a distinguere definitivamente la figura inverosimile e inventata della femina sanguinaria e omicida con il martello, da quella “magica” che potrebbe essere la “personificazione” di certe pratiche tradizionali effettive8.

L’esistenza di personaggi identici alle acabbadoras sarde, pur con altri nomi e con modalità differenti di azione è stata per altro attestata, anche con documenti storici, nell’Italia settentrionale e meridionale, oltre che in tutta la Francia, da Arnold Van Gennep9.

Particolarmente interessanti sono a tal proposito le testimonianze riportate da alcuni studiosi francesi a proposito della tradizione armoricana del «mel beniguet» o "maillet béni"10, il martello benedetto che aveva la stessa funzione attribuita a quello delle acabbadore sarde. Harmois11 riportava la storia di un abitante bretone che prestava il maglio ereditato dai suoi avi ai vicini di casa agonizzanti, affinché lo abbracciassero per scivolare più facilmente verso la morte e quella di un paesano di un villaggio vicino che era stato sepolto con un maglio fra le mani.

Jean-Loïc Lequellec, citandolo e rilevando l’usanza irlandese di deporre martelli nelle bare, affinché il morto potesse servirsene per aprire le porte del purgatorio, si chiedeva quindi se tali atti, a dispetto delle dicerie, non fossero in realtà assolutamente incruenti. E ancora, elencava, a sostegno di tale ipotesi, casi in cui il martello era a disposizione di un’intera comunità, conservato nella cappella del villaggio (come quella di Saint-Maltro presso Poulharff), in una cavità di un tasso presso la chiesa (come a Caurel) oppure appeso dietro la porta di ingresso del luogo sacro (ne parla John Aubrey intorno alla fine del 1600).

Di fronte a questi legittimi sospetti, non resta che analizzare attentamente gli elementi sopravvissuti all’oblio del tempo, per tentare di dirime la questione, a cominciare dall’etimologia del nome «acabbadora».

Si ritiene derivi dal castigliano «acabar» e dall’identico catalano «acabàr», che significano entrambi «finire, terminare» nel senso di «portare a compimento», così come le corrispondenti forme verbali sarde acabài/agabbare/accabbare12. Non ci sarebbe dunque alcun riferimento all’uccidere, bensì genericamente al porre fine. Tutto ha un inizio e una acabbadura (fine), anche la vita umana la cui morte è, appunto, l’acabbadura.

Poiché inoltre tali forme verbali hanno radice nel termine «cabu», capo, si potrebbe intendere che l’atto di concludere il tormento avvenisse attraverso la testa.

I due strumenti principali mediante i quali si compiva quest’opera pia erano il giogo e il martello, oggetto sacro il primo, temuto e misterioso il secondo. Il giogo, juale o juvale nei dialetti sardi, secondo il mito fu inventato, insieme all’agricoltura, dal greco Bouzyges, per ispirazione della dea Demetra. A questo personaggio è sovrapponibile il poco noto dio romano Sator, il seminatore, che compare anche nel celebre «quadrato magico». E Sator è Saturno (Saturno da satus, «semenza» e sero, «seme», ma anche saturare, cioè saziare). Questa preziosa informazione, è stata regalata al mondo dal noto esoterista Samuel Liddel MacGregor Mathers già nell'Ottocento, nella sua pur scarsa traduzione del quattrocentesco «The Sacred Magic of Abramelin the Mage», in cui, senza indugio, identifica l'enigmatico nome appunto con il dio-pianeta. Simbolo di unione con il divino, il giogo era considerato anche una rappresentazione della porta attraverso cui l’iniziato tornava dal mondo soprannaturale a quello terreno dopo l’esperienza «mistica». Più in generale è quindi il varco tra il mondo dei morti e quello dei vivi, quello attraverso cui si «torna indietro» che, di nuovo, richiama l’idea di una ciclicità dell’esistenza.

Sator-Saturno è, altrettanto, il dio del tempo e della morte, della distruzione necessaria che prelude a nuova vita. Il suo strumento è apparentemente la falce. In verità nei paesi celtici il dio della morte, Ankou o Ankow13, impugna un maglio. In Galles e in Bretagna era chiamato «piccolo martello della morte».

In tutte le tradizioni europee il termine che indica questo maglio allude a un oggetto con testa ovoidale di pietra e manico di legno. Non solo, tutti i nomi con cui viene indicato in occidente hanno la stessa radice, «mall, mael», il cui significato è molteplice: è il «martello di pietra» ma è anche il cielo, la folgore e di conseguenza è qualcosa che «taglia», separa, divide. Infine è qualcosa che viene lanciato.

Emblema di tutti questi significati è il martello del dio nordico Thor, il fulmine-ascia che è tagliente quando viene lanciato ed ha la forma di un maglio. Tale «strumento» è in grado di uccidere quanto di resuscitare (così capita con le capre magiche della tradizione norrena, Tanngnjòsrt e Tanngrisnir), di consacrare e di fecondare. Quest’ultimo attributo viene poi passato alla vergine cristiana, come indica una tradizione tedesca: «il fabbro lassù gettò il martello nel mio petto»14.

Il maglio è dunque l’attributo originale della «trista mietitrice», la morte, di cui è personificazione Saturno stesso. Separa il vivo dal morto, ciò che è degno di nuova vita da ciò che non lo è. Spezza i legami, anche quelli tra lo spirito e la carne, consentendo al moribondo di avviarsi verso il mondo dello spirito, da cui poi ridiscendere a nuova vita.

Il «màzzero» dell’acabbadora (traduzione in italiano ottocentesco del termine sardo «mazzocca», «mazzucca», «mazzolu» o «malteddhu») sembra essere appunto un bastone con un’estremità ingrossata e nodosa, riconducibile al tipo della «clava» saturnale.

Oggetti indubbiamente sacri entrambi - il giogo è la porta che viene aperta, il martello un ulteriore aiuto se ciò non dovesse bastare - sono certamente i protagonisti di una qualche tecnica rituale di cui non conosciamo più nulla se non i risvolti grotteschi dietro i quali è stata nascosta e poi perduta.

Ricorrendo però a conoscenze anche lontane, forse possiamo ricostruirne, almeno in parte, il funzionamento.

Il martello, come riportano le testimonianze relative alle acabbadore, serviva per percuotere la testa del defunto, la fronte, la nuca, «sopra l’orecchio»15 oppure le tempie. Non vengono però mai menzionati, neppure una sola volta, i segni e le tumefazioni che questa percussione ritenuta «violenta» avrebbe dovuto lasciare e che avrebbero certamente suscitato interesse in quanto «segni» dell’opera dell’acabbadora.

Forse i diversi punti indicati venivano toccati tutti insieme. La nuca corrisponde al passato, rappresenta l’eredità; dietro la nuca è localizzato il cervelletto o «cervello rettile», quello più «antico», istintivo. La fronte è invece il futuro, la visione di ciò che sta dopo. Il rito riservato al Papa defunto, che viene percosso sulla fronte tre volte dal camerlengo per constatarne il decesso, potrebbe esserne un applicazione e una sorta di privilegio: «aprire gli occhi» al pontefice morto sulla nuova vita che lo attende e quindi liberarlo con certezza dalle catene della vita terrena.

Quanto all’area delle tempie, in questa zona non ci sono ostacoli ossei e il cervello è indifeso. Già gli antichi greci sapevano che, se una freccia penetrava in quel preciso punto, avrebbe provocato la morte istantanea del malcapitato.

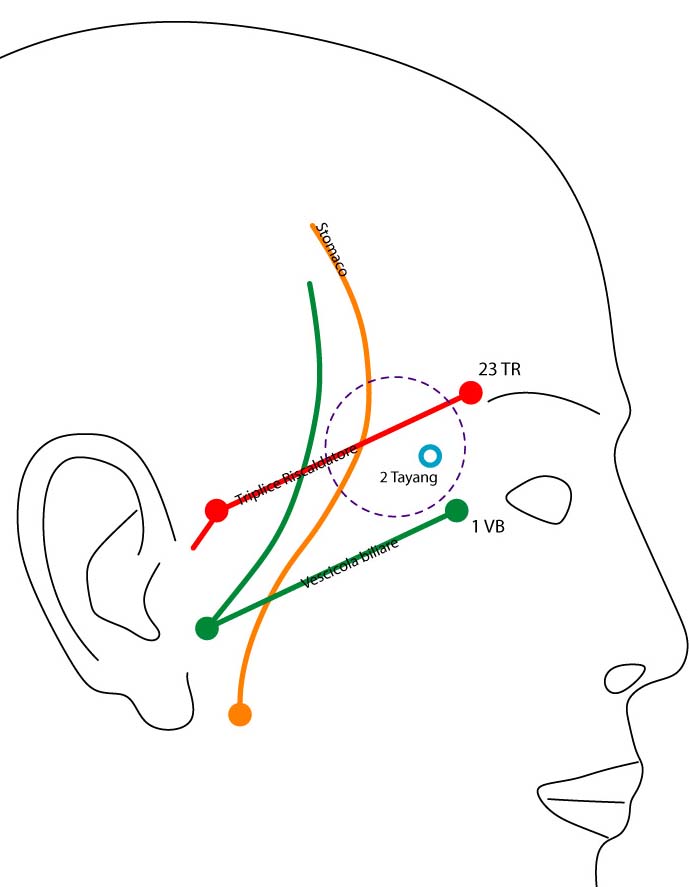

Ricorrendo ai principi della Medicina Cinese antica rileviamo che qui è localizzato il punto «straordinario» fuori meridiano di agopuntura denominato 2 Taiyang (che significa «Fegato»), utile per il trattamento di alcuni tipi di emicrania, della nevralgia del trigemino, della paralisi facciale, delle affezioni degli occhi, del mal di denti e noto ai praticanti di arti marziali perché, se percosso con forza, provoca immediata perdita di coscienza. Questo punto risulta inoltre quasi allineato verticalmente con i punti di agopuntura 23 TR (punta esterna del sopracciglio) e 1 Vb (punta esterna della piega della palpebra), entrambi correlati con le emicranie e i dolori oculari.

Proprio accanto a 2 Tayang c’é poi una sovrapposizione tra i percorsi dei due «meridiani energetici» Triplice Riscaldatore e Stomaco (accanto c’é anche quello tra Vescicola biliare e Stomaco). Tecnicamente attraverso il Triplice Riscaldatore (TR), il meridiano Milza-Pancreas (MP), che riceve il proprio ritmo dal meridiano Fegato (F), richiama l’energia vitale (il Q’i) proveniente dal meridiano Stomaco (S) e regolata dalle surrenali (che dipendono dal meridiano Reni - Rn).

Il permanere di energia vitale nel corpo è la causa della difficoltà a morire. Affinché il distacco possa avvenire correttamente, infatti, tale energia dovrebbe esaurirsi in armonia con l’esaurirsi delle funzioni biologiche. Ma un malanno, un incidente, una malattia, possono «inceppare» il meccanismo: il corpo è ormai prossimo alla morte, le attività fisiche sono ridotte al minimo, ma permane ancora troppa energia vitale che non è stata consumata. Lavorando in un certo modo sulle le tempie, sulla sovrapposizione dei due meridiani Triplice Riscaldatore e Stomaco e sul punto Taiyang 2 è perciò ipotizzabile che si possa provocare un doppi effetto: un’azione analgesica per alleviare le sofferenze e il completo richiamo dell’energia vitale da parte del meridiano Milza-Pancreas, che la dissipa bruciandola nel suo «fuoco». Questo, in corrispondenza dell’organo omonimo, è la vera e propria porta, quella che varchiamo nascendo e che riattraversiamo morendo. L’energia risucchiata alimenta il suo fuoco e apre i battenti. Così, in assenza di quell’energia che tiene legati l’anima e il corpo, il moribondo può finalmente passare oltre la porta. L’uscita dell’ultimo alito del Q’i dalla bocca, sempre correlata al meridiano Milza-Pancreas (è infatti la sua «Apertura»), era il segnale della «buona morte» dietro il quale forse si celavano le testimonianze di «soffocamento» con un cuscino.

In occidente, con l’avvento del cristianesimo, quella particolare energia della Terra che corrisponde all’organo e al meridiano Milza-Pancreas è stata personificata e occultata nella figura misteriosa della Maddalena. La sua identificazione con una meretrice o meglio con l’adultera dei vangeli, la traditrice, è spiegabile con la doppia natura del fuoco invisibile che brucia nella Milza: è portatore di vita (quando nasciamo, lo attraversiamo per discendere dallo spirito alla terra), quanto di morte (quando morendo ritorniamo dalla terra fisica al mondo dello spirito) ed è appunto «traditore» (può far del male) se non lo si sa usare correttamente.

Forse può essere ricondotta a questo fatto la diceria secondo cui, stando alle testimonianze, le acabbadore erano prostitute. Più spesso, però, le femine che svolgevano questo delicato compito erano le stesse levatrici di ogni paese: coloro che facevano nascere erano anche coloro che accompagnavano alla morte, in perfetta coerenza con la doppia funzione della Milza la quale è, per altro, uno dei due aspetti di Saturno, l’aspetto yin.

S’acabbadora, che impersonava il Saturno-yin, passivo e passato, impugnava il martello di Saturno-yang, il futuro e compiva dunque un’azione che li riunificava nel presente, consentendo al moribondo il passaggio che prima gli era precluso. Se questa ricostruzione è corretta, è assai verosimile che non si trattasse di una forma di «eutanasia» cioè atta a provocare in modo violento la morte, bensì di una tecnica che aveva il solo scopo di rimuovere gli ostacoli che impedivano al corpo di morire spontaneamente e all’anima di proseguire il suo corso.

Ma è indubbio che la distinzione fosse estremamente sottile e che un uso improprio di tale tecnica fosse evidentemente considerato pericoloso, al punto da rendere inevitabile una narrazione grottesca, folkloristica e lugubre dietro cui nasconderla per custodirla al sicuro.

Allo stesso tipo di necessità, sebbene in modo ancor più delicato e particolare, apparteneva di certo un’altra usanza arcaica, considerata tra le più longeve del cristianesimo, ma che ha radici molto più antiche: il répit o «ritorno effimero in vita dei bimbi nati-morti»16. Svolto anch’esso per lo più dalle levatrici, che ne conoscevano la pratica e i luoghi in cui poteva avvenire, viene descritto in ambito cattolico come un rituale di esposizione alla vergine o a certi santi affinché concedessero al mai-nato (impropriamente il nato-morto) di tornare brevemente in vita, per il tempo di un respiro, così da potergli impartire il Battesimo grazie al quale sfuggire al famigerato «limbus puerorum». La provvisoria sospensione della morte veniva annunciata da segni e manifestazioni visibili del corpo del bimbo, che prendeva a muoversi, arrossiva, perdeva liquidi ed esalava l’ultimo respiro. Nonostante l’avversione della Chiesa, questa usanza ebbe una diffusione enorme ed estremamente longeva in tutto l’occidente, esaurendosi solo nel XIX secolo.

Al centro del répit è chiaramente individuabile, rivolta ai bambini mai-nati, la stessa paura alla quale potevano rimediare le acabbadore. La preoccupazione delle madri e dei parenti infatti non era tanto che questi sfortunati fossero morti prima della nascita - un’eventualità purtroppo assai comune nelle epoche precedenti la nostra - quanto che non potessero morire nel migliore dei modi, rimanendo così in uno stato di sospensione e di tormento: non essere nati e quindi non poter davvero morire, impediva ai bimbi di essere rilanciati in una nuova vita, motivo per cui, anticamente, lungo il Nilo venivano portati al tempio della dea R(e)p(i)t, la signora delle molte vite e della rinascita eterna.

In Provenza, a Mougins, esiste ancora un Santuario del répit molto venerato (lo dimostra la quantità di tombe di infanti rinvenute), che è significativamente intitolato a Notre Dame de Vie, letteralmente «Nostra Signora della vita», non di una sola, ma di tutte le possibilità di vita.

E, del resto, nell’attuale Belgio, ad Avioth, dove c’é uno dei santuari dei ritorno effimero in vita più conosciuti e prolifici, ma anche nella regione circostante, i bambini mai-nati venivano chiamati aviots, dal Latino avivare (ridare la vita) e dal Francese raviver (ridare colore).

Poiché il termine répit comparve per la prima volta in Francia a Liesse, dove si venerava una «madonna nera» proveniente proprio dall’Egitto, è verosimile che quel rituale arcaico si sia perpetuato attraverso i secoli e le ere, assumendo il nome della divinità nilotica arcaica. Il significato di «répit» in lingua francese allude a una reiterazione, ad un nuovo tentativo che, evidentemente, non si riferisce allo stato di morte che viene sospeso e poi ripreso, ma a una nuova ripetizione della vita che i fanciulli non avevano avuto.

Ciò era possibile agendo in modo perfettamente speculare alle acabbadore, cioè eliminando gli ostacoli che avevano impedito la nascita. Anche in questo caso i meridiani coinvolti erano gli stessi: Triplice Riscaldatore, responsabile degli arrossamenti e del recupero di calore del corpo, che erano tra i segnali visibili di avvenuta «nascita» più frequenti; il meridiano Milza-Pancreas, responsabile dei sanguinamenti, del funzionamento del sistema circolatorio e di conseguenza della ripresa di tono muscolare, che venivano resi più evidenti praticando piccole incisioni sul corpicino; il meridiano Stomaco, responsabile delle evacuazioni di liquidi e sostanze corporali. Veniva inoltre posta teneramente davanti alla bocca dell’infante una piuma, per intercettarne il minimo alito, l’ultimo respiro, la fuoriuscita del Q’i dal corpo (la bocca è è infatti l’«Apertura» di Milza-Pancreas), che annunciava la «buona morte». A questo segnale, se non già prima, si procedeva in ambito cristiano al Battesimo. La «piuma» posta davanti alla bocca è probabilmente anche l’antichissimo retaggio egizio di quella con cui viene paragonato il cuore durante la «Pesatura delle anime», la Verità, Maat.

Il prodigio richiedeva diverse ore per compiersi, a volte giorni interi ed era accompagnato da specifiche litanie, tra le quali la più frequentemente recitata era la preghiera del Salve o Regina, in cui la Vergine viene definita «vita» e alla quale viene chiesto «mostraci dopo questo esilio Gesù», un potente riferimento all’esilio provocato dalla mancata nascita che poneva appunto il fanciullo in uno stato di sospensione.

È singolare che il prodigio del répit avvenisse non per intervento diretto attraverso un martello o un qualche strumento, bensì grazie all’azione di determinati luoghi, presso i quali lo sfortunato infante veniva esposto ai vati cui erano intitolati. Più spesso l’intercessore era la Vergine (meglio se nera o lattante) ma non mancano anche santi, da Saint Edme a Tommaso da Villanova, San Pantaleone, San Leonzio, Santa Rosalia, San Francesco di Sales e molti altri.

È probabile che il ricorso a un santo o alla Madonna dipendesse da una differenza nelle situazioni in cui il mai-nato poteva trovarsi. Ancora oggi si discute su quale sia il momento in cui l’anima penetri nel corpo tra il concepimento e il parto, che è considerato il limite ultimo. Ma si trascura il fatto che anche la discesa dell’anima non sia un attimo cristallizzato nel tempo, bensì un processo delicato che richiede tutti i nove mesi17. Se in un qualunque momento di questo periodo qualcosa non funziona, l’anima rimane inevitabilmente bloccata tra i mondi. Se riesce a «tornare indietro» (aborto) solitamente rimane accanto alla madre in attesa di un nuovo concepimento, per riprovare ad incorporarsi.

Ma se il processo si bloccava era necessario un intervento esterno per ripristinarlo. A volte era più «yang», di spinta (dall’altrove verso questo mondo), affidato ai «santi intercessori del répit»; altre volte era invece più adatto quello «yin», di «tiraggio», operato dalla Terra, la Grande Madre, personificata poi dalla Vergine. Dipendeva da quanta parte del cumulo egoico (dell’anima in divenire) si era incorporata e da quanta rimaneva ancora «dall’altra parte».

Ancora una volta è ben evidente l’azione di Saturno, nelle sue due polarizzazioni: Saturno yang personificato dai santi intercessori, che erano, con rare eccezioni, di sesso maschile; Saturno Yin celato nelle Vergini lattanti e nelle Madri Nere.

Rinascere al più presto in una nuova vita e proseguire nel ciclo delle esistenze è un’esigenza che l’uomo ha manifestato fin dai tempi più remoti. La conchiglia ne è la rappresentazione simbolica più antica. Per i Tuareg, che ne hanno fatto un ciondolo, l’ameruan, è anche la più preziosa. Le conchiglie venivano suonate in occasione dei riti di passaggio e durante le semine, in quanto segni propizi alla nascita, sia in senso spirituale che carnale, ma venivano anche collocate nelle tombe per accompagnare i defunti già nella preistoria. Così come la nascita «è resa possibile in virtù della stessa fonte inesauribile che sostiene la vita cosmica»18, allo stesso modo il defunto manifestava il mantenimento della sua unione con quella medesima forza che aveva alimentato la sua vita, in un eterno ciclo di ricorrenza.

NOTE:

1Per una trattazione esaustiva dell’argomento si rimanda a Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013.

2A onor del vero, pare che, in qualche resoconto di antichi sinodi diocesani, nei paragrafi relativi alle prefiche (le donne che accompagnavano con gemiti e lamenti i cortei funebri) esista qualche accenno alle acabbadore, che però non vengono mai indicate espressamente. Cfr. Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013 op. cit.

3Cfr. Vittorio Angius e Goffredo Casalis, Dizionario geografico storico statistico degli stati di S.M. il Re di Sardegna, vol. II, G. Maspero librajo e G. Marzorati tipografo, Torino, 1834-56.

4Cfr. Francesco Alziator, Il folklore sardo, La Zattera, Cagliari, 1957.

5Ibid.

6Cfr. Gino Cabiddu, Usi, costumi, riti, tradizioni popolari della Trexenta, Fratelli Fossataro, Sardinia, 1966.

7Cfr. Franco Fresi, Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità della Sardegna, Newton Compton, Roma, 1999.

8Cfr. Italo Bussa, L’accabadora immaginaria, Edizioni della Torre, Cagliari, 2015 e Chiara Dolce, La donna del capezzale: storia e antropologia dell'accabadura, Aquilegia, Desio, 2013.

9Cfr. Arnold Van Gennep, Les Rites de Passage. Étude Systématique des rites De la porte et du seuil, De l'hospitalité De l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement De la naissance, de l’enfance, de la puberté De l'initiation, de l'ordination, du couronnement Des fiançailles et du mariage Des funérailles, des saisons, etc., Librairie Stock, Paris, 1924.

10Cfr. Jean-Loïc, Lequellec, Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort, Bulletin de la Société préhistorique française, tome 93, n°3, Société préhistorique française, Nanterre, 1996, pp. 287-297.

11Cfr. A.-L. Harmois, Inventaire des grandes haches en pierre trouvées en France, L'Homme Préhistorique, 6-8, Librairie Universitaire J. Gamber, Paris, 1928, p. 113-171.

12Cfr. Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013 op. cit.

13Cfr. Jean-Loïc, Lequellec, Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort, Bulletin de la Société préhistorique française, tome 93, n°3, Société préhistorique française, Nanterre, 1996, pp. 287-297 op. cit.

14Ibid.

15Cfr. Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013 op. cit.

16Per una trattazione completa dell’argomento si vedano Francesco Teruggi e Fabio Casalini, Mai Vivi, Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015 e Fiorella Mattioli Carcano, Santuari à répit, Priuli&Verruca, Ivrea, 2009.

17Cfr. Livio J. Vinardi, Biopsicoenergetica I, Tecnipress, Lecce, 1986.

18Cfr. Mircea Eliade, Immagini e simboli, JacaBook, Milano, 1980, pp. 120-126.

BIBLIOGRAFIA

Angius, Vittorio e Casalis, Goffredo, Dizionario geografico storico statistico degli stati di S.M. il Re di Sardegna, vol. II, G. Maspero librajo e G. Marzorati tipografo, Torino, 1834-56

Alziator, Francesco, Il folklore sardo, La Zattera, Cagliari, 1957

Bussa, Italo, L’accabadora immaginaria, Edizioni della Torre, Cagliari 2015

Cabiddu, Gino, Usi, costumi, riti, tradizioni popolari della Trexenta, Fratelli Fossataro, Sardinia, 1966

Casalini, Fabio e Teruggi, Francesco, Mai Vivi, Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015

Dolce, Chiara, La donna del capezzale: storia e antropologia dell'accabadura, Aquilegia, Desio, 2013.

Eliade, Mircea, Immagini e simboli, JacaBook, Milano, 1980

Fresi, Franco, Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità della Sardegna, Newton Compton, Roma, 1999

Harmois, A.-L., Inventaire des grandes haches en pierre trouvées en France, L'Homme Préhistorique, 6-8, Librairie Universitaire J. Gamber, Paris, 1928

Le Rouzic, Zacharie, Carnac. Legendes - Traditions, Coutumes et Contes du Pays, Imprimerie La Foye & J. De Lamarzelle, Vannes, 1934

Lequellec, Jean-Loïc, Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort, Bulletin de la Société préhistorique française, tome 93, n°3, Société préhistorique française, Nanterre, 1996

Mattioli Carcano, Fiorella, Santuari à répit, Priuli&Verruca, Ivrea, 2009

Pala, Pier Giacomo, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013

Van Gennep, Arnold, Les Rites de Passage. Étude Systématique des rites De la porte et du seuil, De l'hospitalité De l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement De la naissance, de l’enfance, de la puberté De l'initiation, de l'ordination, du couronnement Des fiançailles et du mariage Des funérailles, des saisons, etc., Librairie Stock, Paris, 1924

Vinardi, Livio J., Biopsicoenergetica I, Tecnipress, Lecce, 1986

Il fiato del piccolo re

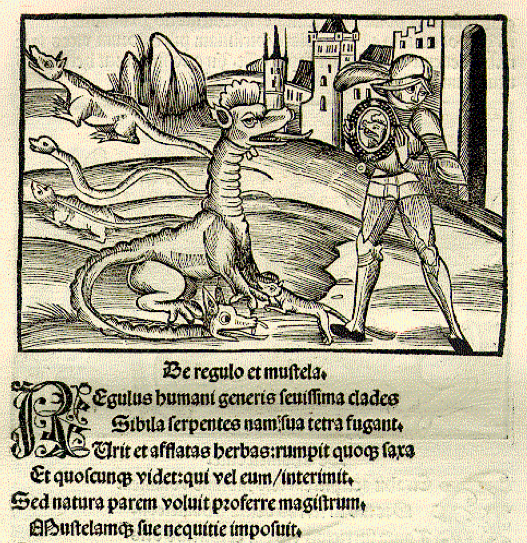

Chi è il re dei draghi, l'origine di tutti i serpenti? Qual'é il “principio” che li rende ciò che sono? Non è forse il fuoco che cova nel loro ventre ed erompe come fiato ardente dalle loro bocche? Non è forse la fiamma che arde nelle loro pupille e si sprigiona come saetta dai loro occhi?

Il fuoco, che distrugge e distruggendo purifica, nasce dalle profondità della terra per salire come fiamma fino al cielo. Era il fuoco puro che, se non controllato, strisciava fra le messi nei periodi di canicola, provocandone una crescita troppo veloce e il formarsi della “ruggine del grano” che guastava i raccolti.

Già i Romani e altri popoli prima di loro per scongiurarne la devastazione, usavano praticare i riti detti “ambarvalia” (“andare in giro per i campi”), il più importante dei quali era recarsi in processione al sorgere della “stella del cane” (25 aprile) chiedendo (“rogando”) al dio Robigus di “ammansire la bestia”. Da tale usanza detta “robigalia”, sarebbero derivate le “rogazioni” cristiane durante le quali veniva portato per i campi il fantoccio di un “drago”.

Non si faccia confusione però. Il “drago” era certo l'immagine di tutti i malanni, di tutti i pericoli che si nascondono nelle profondità della terra. Eppure non era ancora, nell'antichità, la bestia demoniaca in cui l'avrebbero trasformato nel medioevo, anzi, come ogni cosa nel creato, era parte dell'esistenza. Tant'è che non lo si uccideva ma si provvedeva per lo più ad ammansirlo, convincendolo a “spostarsi”, ad occupare un luogo a lui più consono e non dannoso.

Di santi “sauroctoni”, domatori di draghi e di serpenti d'ogni foggia e dimensione, acquatici e terricoli, è pieno il martirologio romano, dall'Arcangelo con la spada al suo emulo San Giorgio, a San Silvestro, San Teodoro, San Rufilo, San Mercuriale, Santa Margherita di Antiochia, San Bernardo di Mentone, San Marone, San Pellegrino, Santa Marta, a San Demetrio a San Giulio d'Orta e molti altri.

Come il drago era la sintesi di tutti i pericoli causati da una qualunque forma di “squilibrio” della terra, la tradizione sfornò nei secoli molteplici altre forme per esprimere ogni singola “minaccia”. Di tutti uno era il re. Era il fuoco stesso, nato da un uovo sferico partorito da un “gallo”, dal sole stesso. Veniva dalle profondità della terra, dal pozzo in cui lo trovò il santo vescovo Siro a Genova. Proprio dove la narrazione di Jacopo da Varagine colloca l'episodio, ancora oggi (tra le attuali via Fossatello e via S. Siro) c'é ancora una lapide a ricordare dove si trovava il pozzo.

Tale fuoco era nocivo alla terra indifesa e la irretiva con i suoi occhi di fuoco e così infatti apparve all'imperatore la cui figlia ne era ottenebrata, dopo che il santo martire frigio Trifone, ancora giovane, l'aveva fatto fuggire.

È dunque il fuoco che brucia silenziosamente nelle profondità della terra, il magma che erompe dai vulcani, lo stesso fuoco di cui è fatto il sole. È la fiamma che purifica e monda, l'ardore nel petto del cavaliere d'amore cortese, la brace che arde nell'intelletto dei sapienti. Ma è anche il distruttore che può prendere il sopravvento e incenerire ogni speranza, ogni slancio amoroso, ogni desiderio di conoscenza.

Tanto nelle processioni rogatorie, quanto nei racconti popolari, sopravvive così mirabilmente, in termini simbolici, il principio sapienziale del “troppo calore” che distrugge e che è tale, con modi propri, per il cosmo, per la terra e per l'uomo.

Non si tratta di una sapienza solo “filosofica” o mistica ma anche di conoscenze pratiche che, in questo modo si sono efficacemente tramandate. Nelle tradizioni alpine il “piccolo re” o “re di biss”, re dei serpenti, meglio noto come “basilisco” è una delle creature fantastiche e pericolose nelle quali ci si può imbattere, se si è incauti, andando per pascoli, prati e alpeggi. Nelle sue fattezze si nasconde non una mera fiabetta per bambini, ma un piccolo gioiello di sapienza contadina che è potuta giungere fino a noi, mantenendo intatto il suo insegnamento, proprio grazie a questa sua forma.

Il basilisco è, in verità, il “gran nemico”, il principale avversario di ogni alpigiano. In una parola è il “colpo di calore”, frequente soprattutto per chi lavora all'aperto. Nell'ambiente che si racconta il rettile prediliga, si riconosce chiaramente un'indicazione delle condizioni in cui l'insolazione può verificarsi più facilmente: il basilisco si incontra nell'erba alta, secca e ingiallita, tipica delle situazioni di siccità e di eccessivo caldo.

L'aria calda e irrespirabile che si alza dal terreno in quelle condizioni viene efficacemente resa con il “fiato” infernale della bestia. È quella stessa aria calda e satura, se si manifesta prima del mese di maggio, provocherà una crescita eccessiva delle messi, compromettendo i raccolti. Ed è anche quello stesso afrore che minaccia di morte i minatori e chi si avventura nelle grotte, annidandosi nei pozzi come nell'antica Genova del vescovo Siro e nel buio più profondo.

Il colpo di calore, allora, ormai inevitabile, viene strisciando, in silenzio e colpisce all'improvviso. A quel punto si crolla a terra febbricitanti a faccia in su, cercando di respirare. Il disco solare con i suoi raggi, visto attraverso le palpebre arrossate, non può che somigliare agli occhi di brace del rettile.

Presto cominciano i vaneggiamenti e le allucinazioni unite al tremore spasmodico del corpo, che non riesce più a espellere il calore in eccesso. Infine, mentre si sbatte e si vaneggia a tal guisa da sembrare indemoniati (come la figlia dell'imperatore frigio!), giunge inesorabile, nella solitudine delle valli e dei prati, la morte.

In questa mirabile descrizione delle cause e dei sintomi, pii uomini del passato non hanno però mai dimenticato di elencare anche i rimedi, avvertendo, prima di tutto, che il basilisco non va “ucciso”. Pezze imbevute di acqua poste sulla pelle soffocano il basilisco e uccidono chi si è preso un colpo di sole, altrettanto il ghiaccio che può provocare uno shock termico.

Il rettile invece, va “ammansito”, va invitato ad andarsene in modo fermo, ma con dolcezza. Siro, l'aveva convinto a entrare nel secchio calato nel pozzo e il basilisco, quando ne era stato tirato fuori, era fuggito gettandosi in mare. Altrettanto, bere per favorire la sudorazione e immergere il corpo in acqua fresca (non gelida!) sono e sono sempre stati i piccoli rimedi per combattere l'insolazione.

Se scorressimo con attenzione i vecchi racconti di chi scampò al basilisco, poi, troveremmo sicuramente, nascosti nelle fortunose e inverosimili soluzioni escogitate dai superstiti, mille altri rimedi, ricordi di una sana conoscenza della natura che da tempo abbiamo tradito.

La natura continua a gridare, inascoltata, che nella malattia c'é già anche la cura. È così infatti che il rettile, per principio omeopatico, diventò medicina di sé stesso, trasformato nel Santo Basilisco dei cristiani, provvidenzialmente martirizzato e sepolto a Comana sotto Diocleziano.

BIBLIOGRAFIA

Jean Paul Clébert, Animali fantastici, Milano, Armenia, 1990

Jorge Luis Borges e Margherita Guerrero, Manuale di zoologia fantastica, Milano, Einaudi, 1957

Marie-Madeleine Davy, Il simbolismo medievale, Paris, Flammarion, 1977

Jean Chevalier e Alain Geerbrant, Dizionario dei Simboli, 1969

Jacques Bonvin, Dictionnaire énergétique et simbolique de l'art romain, Paris, Mosaique, 1996

Huang Ti, Nei ching Su Wen, V sec. a.C., pubbl. 1770

Teresio Valsesia, Val Grande ultimo paradiso, 1985

Aa. Vv., La montagna dei twergi, Gruppo Alpini Ornavasso, 1989

Enrico Rizzi, I Walser, Anzola d'Ossola, Fondazione arch. Enrico Monti, 2003

Legami vibrazionali tra gli esseri

Da quando ho pubblicato il post Introduzione alla Radioestesia, con l’intento di proporre un approccio rinnovato, naturale, al sentire Radioestesico, questo intervento è stato - ed è ancora - il più letto in assoluto. La speranza era di aprire un dialogo, di innescare una discussione, un confronto aperto su tale approccio al sentire radioestesico quale mezzo capace “di creare le condizioni per una conoscenza vissuta nel modo più totale possibile”.

Ecco dunque, ad ulteriore stimolo, il breve resoconto di un esperimento, di una prova fatta da un caro amico e collega radioestesista con cui condivido questo modo di “lavorare” e dei risultati che esso può produrre.

Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito.

Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito. Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.

Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.