Il volto della luce

Chi è la Signora delle Rocce? Così viene chiamato nel 1052 il nume tutelare di un remoto villaggio dell'alta Provenza, la cui dimora sorge tra i bastioni a picco sul minuscolo centro abitato.

Cinque fonti di acqua pura sgorgano da sempre nella stretta valle del ranvin d'Anguire e si gettano in uno dei torrenti che danno vita al meraviglioso spettacolo naturale delle Gorges Du Verdon, non prima però di aver alimentato le fontane e i lavatoi del paese, zampillando qui e là tra le case accarezzate dal sole.

Il mio nome è Signora dal Bel Viso (incarnato)

il mio nome riespande la luce.

Chi viene verso questa soglia è colui che desidera luce

Reperti vecchi di 30.000 anni raccontano che l'uomo già saliva a rendere omaggio e supplica a quell'antica dea in epoche così remote da non esser più ricordate. Millenni più tardi, nel V secolo, ai tempi di San Fausto e di Sidonio Apollinare, esisteva un tempio, tra queste pareti di roccia.

Lì, dove si levava un altare della terra, ne fu alzato uno nuovo alla Vergine e al suo volto, al viso benevolo e scintillante di luce che essa mostra al nobile pellegrino, giunto ad onorarla. La chiesa viene già citata nel 1009, nell'atto di donazione firmato da tale Rostaing. Nel 1052 si insediano a Moustiers alcuni canonici regolari provenienti dall'abbazia di Lerìns. Meno di cinquant'anni più tardi, il signore del borgo, Guillame e la sua sposa Adelais cedono ai monaci la chiesa detta di «Santa Maria dell'Annunciazione sotto il nome di Roca», insieme a tutti i loro averi nel «Castello Monasterii».

L'intitolazione «in Roca» pare sia stata decisa addirittura da Carlo Magno. Il ritrovamento nei dintorni del paese di una villa di epoca carolingia, sembra avvalorare la leggenda.

Il pellegrinaggio a questo straordinario santuario, così prodigo di miracoli, ben presto diventa uno dei più importanti della Provenza e oltre. Viandanti di ogni rango, ceppo e classe attraversano le foreste dell'entroterra sud-orientale della Francia per recarsi alla prodigiosa cappella. Giunti al paese salgono faticosamente la stretta mulattiera tra le rocce, accompagnati soltanto dallo scrosciare delle acque del ranvìn e infine l'avvistano.

Austera nelle sue forme romaniche e gotiche insieme, con il suo alto campanile (22 metri) ornato da un grande orologio, la cappella attende nel silenzio i pellegrini e i bisognosi. Hanno sostato brevemente in paese e pregato nella chiesa parrocchiale, hanno chinato umilmente la testa ai piedi di Santa Filomena, «quella dei prodigi impossibili», che custodisce l'accesso al sacro recinto del «Belvolto» e ora sono al cospetto della Vergine luminosa, il cui figlio li attende a braccia aperte sopra l'arco di ingresso.

La chiesa e la cappella sono parte di un unico disegno vitale. La cappella, lassù tra le rocce, è il frattale energetico del vallone stesso. Come due bastioni, che paiono piedi, uno un po' più avanti ed uno un po' arretrato, ne custodiscono l'ingresso, così due alti cipressi svettano davanti al portale della cappella. La scalinata li avvolge, ma non li tocca, come se fossero lì da sempre, da molto prima che i gradini fossero messi in opera. Diceva Confucio che «gli yin piantavano cipressi presso gli altari della Terra».

Oltre i 12 gradini, l'ingresso è asimmetrico rispetto alla scalinata e ai due cipressi, così come la vallata procede curvando verso la montagna. Sei archi, con profili alternativamente spigolosi e tondeggianti, in un preciso ritmo di polarizzazione, attraggono il pellegrino verso la porta.

L'interno è grigio e austero, la volta alta e sfuggente, il transetto solo accennato. L'altare - oggi coperto da un paramento barocco rivestito d'oro - è lontano, quasi soffocato nella luce crepuscolare, come un baluginio in fondo a una galleria. Avvicinarsi alla madre «graziosa» è arduo, pesante, come risalire la corrente di un fiume in piena. Poi, finalmente al cospetto della madre antica, è impossibile reggere il suo sguardo e sostare proprio di fronte ad essa. Tale è la sua immane potenza, tale è la vita che da lei sgorga, da essere insostenibile per l'uomo. Solo ai bimbi che nascevano già morti era concesso. Qui, dove ogni cosa accadeva e nulla era impossibile, la luce del volto della Vergine era così forte da ridare la vita perfino agli sventurati che non ne avevano potuto beneficiare. Durava il tempo di un solo respiro, ma era sufficiente ad impartire loro il Battesimo, necessario a sottrarli dalla dannazione eterna del limbo.

In questa cappella, si svolsero innumerevoli e incredibili fatti legati a questo rito, tra i più interessanti e documentati. Se ne contano ben 336 andati a buon fine in soli 30 anni! Molti di più ne avvennero, ma di intere annate di questo periodo – il 1667, il 1640 e gran parte del 1641- la memoria è andata perduta.

Stupisce e meraviglia che tutti siano stati confermati e controfirmati non soltanto dai sacerdoti e dai presenti ma anche da notai, avvocati, magistrati, personalità in vista, celebri viaggiatori e perfino autorità militari, medici e chirurghi. Molti di essi, dapprima scettici, dovettero ricredersi di fronte a tali prodigi!

Di tutti gli accadimenti occorsi tra il 1659 e il 1673 i curati tennero diligentemente registro negli stati delle anime parrocchiali. Dopo il 1670, tutti gli atti e le testimonianze furono raccolti in un apposito registro, il «Libro dei nati-morti che sono portati alla cappella di Notre-Dame-De-Beauvoir di questo paese di Moustiers, i quali, avendo ricevuto il Battesimo grazie a un miracolo particolare concesso dalla Vergine, sono inumati nel cimitero della parrocchia». Insieme al nome del bambino e alla data di morte e rinascita venivano minuziosamente indicati i nomi di genitori, testimoni, i segni di vita manifestati, i sacerdoti che avevano impartito il Battesimo e le informazioni relative all'inumazione nel cimitero di Moustiers.

Il libro, purtroppo, andò irrimediabilmente perduto, ad eccezione di qualche foglio. Fu il curato Félix a ricostruire per primo la memoria storica di questi fatti, un secolo più tardi, rintracciando 123 casi. Dalle successive ricerche risultano essersi verificati 2 «ritorni temporanei in vita» nel 1640, almeno 6 nel 1641, 5 nel 1659, 6 nel 1660, 7 nel 1661, 13 nel 1662, 33 nel 1663, 42 nel 1664, 19 nel 1665, 48 nel 1666, 27 nel 1667, 112 nel 1669, 12 nel 1670, 4 tra il 1671 e il 1673.

Il prodigio avveniva soprattutto l'8 di Settembre o nei giorni precedenti e successivi. Emerge inoltre dai documenti che le madri giungevano anche da altre diocesi (Aix, Gap, Digné, Embrun, Frejus, Apt, Glandéves, Marsiglia, Nizza, Senez, Riez) compiendo lunghi viaggi. I loro bambini erano certamente morti da tempo ed erano stati sepolti almeno 24 ore, se non giorni, più giorni, prima di venire riesumati ed essere portati a Moustiers.

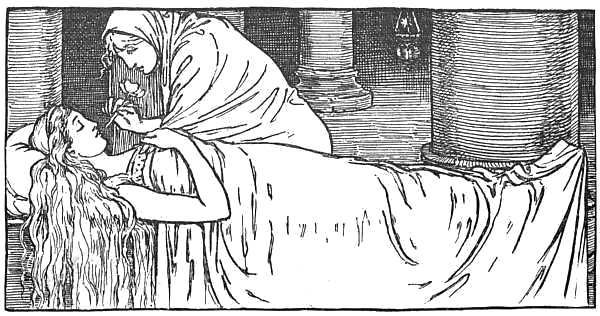

Un monaco attendeva quelle madri, ritto all'ingresso della cappella. Prendeva con sé il corpicino, avvolgendolo in un drappo candido e si avviava verso l'altare, tenendo nella mano libera una candela accesa, seguito da tutti coloro che desideravano partecipare. Durante il breve tragitto si recitava un'invocazione: «Ave, Regina coelorum, Mater regis angelorum, O Maria flos virginum, Velut rosa vel lilium, Funde preces ad Filium, Pro salute fidelium». Giunto all'altare, il sacerdote benediceva e baciava il crocifisso. Si recitava il Concede, si leggeva il Vangelo secondo Giovanni e si attendeva il prodigio...

Ciò che accadeva era senza dubbio un miracolo e i segni erano inequivocabili. Si legge di un caso di un bambino che, portato davanti alla Vergine e grazie alle preghiere dei presenti, ad un certo punto «mosse un piede, aprì la bocca e arrossò alle tempie; il cuore diede un battito e il sangue prese a scorrere nel corpo... mosse una mano, tirò fuori la lingua umettata di saliva; aprì gli occhi, girò la testa; un calore sensibile si manifestò in tutto il corpo; il polso batteva».

Tra il 1670 e il 1673 l'usanza e il celebre pellegrinaggio subirono un brusco arresto. La mano lunga dell'autorità ecclesiastica si era spinta fino a Moustier proibendo la pratica sconveniente del répit, che pure aveva alleviato le sofferenze di tante madri e altrettanti figli. Ben presto la cappella cadde in rovina. L'attenzione fu nuovamente rivolta alla chiesa parrocchiale del paese che, fin dal 1336, aveva preso su di sé la dedicazione che, in precedenza, era stata di Notre Dame De Beauvoir. Nuovi contrafforti furono elevati per consoladarla e la Chiesa dell'Annunciazione, esistente fin dal XII secolo come oratorio del monastero fondato dai frati di Saint Victoire, tornò ad essere il centro spirituale di Moustiers.

In verità, la cappella e la parrocchiale sono e sono sempre state un insieme unico, inscindibile. Esse sono la chiara rappresentazione della vita nel suo discendere fino a questo mondo e del suo manifestarsi. La forma stessa, in elevato, della parrocchiale, che somiglia a quella di un vaso aperto verso il basso, con muri e colonne deformati, richiama il profilo del vallone soprastante, come se tutta la potenza contenuta nella cappella del Belviso qui si «svuotasse».

Qui, tra foreste di querce, che simboleggiano l'«asse del mondo», la vita fluisce e rifluisce. Qui, la terra «mostra il suo volto, lo splendore del suo «sguardo». Qui, dove la stella del leggendario Blacas, tornato vivo dalla crociata, ancora brilla sospesa in cielo tra i bastioni di Moustiers-Sainte-Marie, l'acqua ha il colore dei suoi occhi. Cos'altro, se non proprio l'acqua «di vita» è la Vergine («la più pura») «de Roca», che viene dalla roccia o d'Entremont, che sta dentro alla montagna?

Forse il gran segreto che si cela dietro le misteriose Vergini delle Rocce dipinte da Leonardo, è proprio questo...

BIBLIOGRAFIA

Aa. Vv., Les Églises de Moustiers, Alpes de Haute Provence, Beau'Lieu, Lyon, 2013

Casalini, Fabio e Teruggi, Francesco, Mai Vivi Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015

Gélis, Jacques, Pousser les portes du paradis. Le sanctuaire «à répit» de N.-D. De Beauvoir à Moustiers-Sainte-Marie (1640-1670), in Froeschlé-Chopard, Marie-Hélène (a cura di), Itinéraires pèlerins de l’ancienne Provence. La Sainte-Baume. Notre-Dame de Moustiers. Notre-Dame de Laghet. Notre-Dame du Laus, La Thune, Marseille, 2002

Gélis, Jacques, Les enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l’Europe chrétienne, Audibert, Paris, 2006

Hamon, André Jean Marie, Notre-Dame De France Ou Histoire Du Culte De La Sainte Vierge En France, Henri Plon Iimprimeur-éditeur, Paris, 1861

Mai Vivi Mai Morti

Dall'autore di "Il Graal e La Dea"

e "Deen Thaang - il viaggiatore"

Dal fondatore del celebratissimo blog Viaggiatori Ignoranti

C'era un tempo in cui i bambini nati-morti tornavano alla vita.

Degni al più di qualche sorriso, venivano portati là dove l'acqua guarisce,

nella speranza di un respiro, di un solo respiro...

...un'esile piuma...

Clicca qui per vedere il Booktrailer del libro!

C’era un tempo in cui i bambini nati-morti «tornavano alla vita», mostrando segni inequivocabili e prodigiosi. Superstizione? Eresia? Allucinazioni? Il miracoloso fenomeno aveva un nome cristiano, répit, (ripetere) ma affondava le sue radici nel più remoto e lontano passato.

Mai Vivi Mai Morti è l’esito dell’appassionante indagine umana e storica intrapresa dai due autori, per ricostruire le lontane origini e i risvolti sociali, culturali e personali di questa forma rituale, tra le più diffuse e longeve della cristianità, che si è esaurita solo nel XIX secolo.

«... la vita è il vero prodigio, immensa ed effimera, per breve che sia».

PER SAPERNE DI PIU' PUOI LEGGERE ANCHE:

SE DESIDERI ACQUISTARLO

e per finire...

Iscriviti subito alla newsletter

per ricevere tutti gli aggiornamenti sul libro,

i contenuti speciali che verranno pubblicati

e l'invito alle presentazioni di "Mai Vivi Mai Morti"

Cosa aspetti? Iscriviti!

Inquisitio veritatis - La verga dell'inquisitore

Cosa rendeva gli inquisitori così certi di trovarsi di fronte un eretico oppure una strega? Secondo gli storici della giurisprudenza, il responsabile di tanta sicumera sarebbe stato addirittura Costantino, nel 313 d.C. Affermando, nel celebre Editto di Milano, che la religione cristica non è una delle tante bensì «la vera e unica», pare abbia consegnato al Cattolicesimo l'infallibilità del suo ministero nella certezza di possedere una verità assoluta e insieme l'obbligo di farla trionfare ad ogni costo.

È su questa base che il Clero inventò ed elaborò nei secoli la «teologia» del «sospetto», della presunzione di colpevolezza. Su tale presupposto, la semplice ricerca di verità (inquisitio), attraverso un giusto procedimento, cui si appellava Innocenzo III, si trasmuterà poi nell'estirpazione della colpa dal corpo in cui si nasconde. Codificata infatti ufficialmente da Alessandro III nel decretale Accusatus del 1176, assume le sue più tristi connotazioni con i pontefici successivi e in particolare con Paolo III, autore di quella Licet ab Inizio (1542) che avrebbe sollevato definitivamente l'autorità giudiziaria ecclesiastica dalla dimostrazione del sospetto, attribuendone invece il peso all'accusato.

Si potrebbe dire che la legislazione attuale e la materia di diritto penale in particolare, in Italia e non solo, viene ancora amministrata e concepita come ai tempi dell'inquisizione, della cui supponenza siamo perciò tutti in qualche modo «figli», nostro malgrado.

«Auspicio non est cognitio certa sed dubitatio incerta» (Il sospetto non è una informazione certa, bensì un dubbio incerto) è dunque senz'altro il cardine di quella mal-tolleranza, o intolleranza, che armò anche l'Inquisizione, creando dal nulla gli sconosciuti reati di «eresia» e di «stregoneria», crimini pubblici contro la Religione poiché svolti contro di essa e quindi contro tutti gli uomini.

Dal sospetto alla certezza il passo è breve. Presto la semplice denuncia estorta o resa spontaneamente in confessionale, anziché suscitare la messa messa in moto dell'oliato meccanismo processuale, diventa già di per sé una condanna a priori. Tutto il resto, dagli interrogatori alle torture, dai dibattimenti ai roghi somiglia sempre più soltanto ad una macabra rappresentazione teatrale.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (da Wikipedia)

Un esempio per tutti è l'episodio di cui si rese più o meno volontariamente (non è dato saperlo) protagonista addirittura Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, il celebre ed illustre filosofo, esoterista e alchimista cinquecentesco. Sempre ai limiti dell'accettabile, in odor di eresia per le sue ardite frequentazioni (fu vicino a Lutero), convinto assertore dei poteri della natura, la vera magia e detrattore della stregoneria, nonostante sia stato ripetutamente accusato di essere un mago, Agrippa si prestò come avvocato difensore in un processo per stregoneria nel 1519.

Sul banco degli imputati venne portata una sospetta «fattucchiera» di Voippy, vicino a Mertz, ritenuta responsabile di aver scatenato tremende calamità naturali, tra le quali anche una violenta tempesta fuori stagione. Graziata dall'ufficiale papale che, in punto di morte, non voleva lasciare incompiuta la propria opera e soprattutto era desideroso di ripulirsi la coscienza, la malcapitata fu nuovamente trascinata davanti al tribunale nei mesi successivi per volere del frate inquisitore domenicano che aveva preso in carico l'intero procedimento.

Il grande filosofo, nel preparare l'arringa difensiva, neppure provò a dar conto delle accuse mosse. Con inaudita sagacia, degna di un moderno poliziesco, si concentrò invece sulla malafede dell'inquisitore, dimostrando come costui si era intrattenuto con i concittadini della «strega» dai quali aveva perfino accettato doni e sopratutto come costui più volte avesse già confermato loro che la «fattucchiera» sarebbe stata punita con il rogo, poiché era senza dubbio un'adepta del diavolo, ben prima che il processo avesse avuto inizio.

Agrippa conquistò poi facilmente la vittoria processuale, scardinando in un sol colpo le motivazioni addotte per i capi d'accusa presentati dall'avversario. Secondo il dominicano, quella donna era di certo una strega poiché figlia di una donna condannata per stregoneria e poiché era noto che il seme del demonio si diffondeva dalle madri ai figli e alle figlie. Due furono le obiezioni del luminare di Nettesheim: una tale impostazione non teneva conto e anzi rinnegava e screditava il valore salvifico del Battesimo, che l'imputata aveva ricevuto; nei decreti legislativi ecclesiastici, inoltre, si specificava che erano da ritenersi peggiori perfino degli eretici coloro che credevano ai poteri delle streghe! Così, messo alle strette, il frate inquisitore non poté che rimettere la sua carica e... scomparire dalla storia.

Resta comunque un grande interrogativo. Il domenicano doveva conoscere a sua volta le argomentazioni che Agrippa gli aveva mosso contro, eppure era tale la certezza che nutriva verso la colpevolezza di quella malcapitata donna, da dichiararla apertamente colpevole con i suoi concittadini e da elaborare un atto accusatorio così rischioso. Cosa lo aveva reso così sicuro?

Forse aveva un'arma infallibile, qualcosa in grado di concedergli, rendendo visibile l'invisibile, l'assoluta certezza della colpa. Quell'arma, apparentemente innocua, di cui sopratutto monaci e frati erano abili utilizzatori, passava da tempo di mano in mano nel buio dei conventi. Decine e decine di testi, scritti da teologi e da filosofi, ne scrivevano da secoli, alcuni per intesserne le lodi, altri per indagarne il misterioso funzionamento, altri ancora per screditarne le proprietà.

Aveva nomi diversi, ma sempre la stessa forma: che fosse la virgula divina, il baculus divinatorium, la Glück rüt o il Wünschelrute, il Caduceo o il Bastone di Aronne era pur sempre... la verga del rabdomante!

Tali e tanti poteri erano attribuiti ad una semplice forcella di nocciolo tenuta tra le mani, che Lutero in persona, nel 1518, nel corso delle dispute di Heidelberg, aveva dedicato un'intera dissertazione a quello strumento, che riteneva «lavoro del diavolo» e «magia nera». La sua stessa esistenza e il suo utilizzo, secondo il riformista, contravvenivano addirittura al primo comandamento: «Non avrai altro Dio all'infuori di me». Maneggiare la verga di legno poteva rendere l'uomo idolatra il dio di sé stesso, ma solo un dio era accettabile!

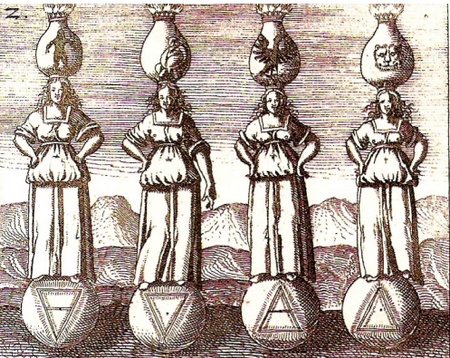

L'Europa regina - illustrazione della Cosmographia di Sebastian Münster (da Wikipedia)

Ciò che era più grave e motivo per cui Lutero ritenne di doverne prendere le distanze, era che i più accaniti utilizzatori di tale strumento erano proprio i membri del clero cattolico, da lui tanto avversato. Immagini di rabdomanti aprivano l'edizione del 1550 della monumentale Cosmographia di Sebastian Münster. Perfino Santa Teresa D'Avila, in un passo della sua autobiografia, racconta di come, avendo ricevuto in dono un lotto di terra per costruirvi un nuovo monastero, fa chiamare un certo fratello di nome Antonio per individuare il punto in cui scavare il pozzo che avrebbe fornito acqua al complesso. «Davvero, non posso essere sicura se furono i segni (gesti) che fece», racconta la santa e dottore della Chiesa, «in ogni caso fece un po' di movimenti con il ramoscello e poi disse "scavate proprio qui"; scavarono, ed ecco: una abbondante fonte di acqua scaturì, eccellente per bere, abbondante per lavarsi, e che mai sarebbe rimasta asciutta ».

Nel 1651 ne intesseva le lodi anche l'ecclesiastico e poeta Samuel Sheppard, nei suoi «Epigrammi teologici filosofici e romantici» chiamandola ancora con il suo antico nome latino di virgula divina :

-

Some Sorcerers do boast they have a Rod,

-

Gather'd with Vowes and Sacrifice,

-

And (borne about) will strangely nod

-

To hidden Treasure where it lies;

-

Mankind is (sure) that Rod divine,

-

For to the Wealthiest (ever) they incline.

Mancava però il «riconoscimento ufficiale». Nel 1659, mentre il geniale filosofo, storico e museologo gesuita tedesco, Atanasius Kircher compiva i suoi studi sul dispositivo rilevando nelle contrazioni muscolari l'origine del suo movimento (La magia della lampada magica o la dimostrazione analogica e la visione dell'invisibile, 1660–1700), il suo nuovo aiutante, il teologo e scienziato gesuita Kaspar Schott (Gaspare Schotto), completava la sua più controversa opera.

Due anni gli erano stati necessari per redigere il poderoso «Magia universalis naturae et artis, sive recondita naturalium et artificialium rerum scientia», ma finalmente aveva raggiunto il suo scopo: dichiarare, oltre ogni ragionevole dubbio, la verga del rabdomante uno strumento del diavolo, controllato dal diavolo e perciò il diavolo stesso!

Se la sua speranza era quella di farne decadere l'uso, si sbagliava. L'attacco frontale non fece che accrescere l'interesse verso la forcella di nocciolo e costrinse la Chiesa a farla rientrare sotto la sua giurisdizione. Inavvertitamente, cercando di distruggerla, l'aveva appena resa l'arma finale dell'Inquisizione contro i nemici della Religione. Tenuta tra le mani, la forcella, quando il rabdomante passava sopra l'acqua corrente, prendeva a contorcersi e si sollevava impettita verso l'alto, poiché «aveva riconosciuto sé stessa». Poiché essa era il diavolo, puntata contro chi era «posseduto» dal diavolo, ne portava i segni o con il demonio era in combutta, si comportava allo stesso modo: si riconosceva e pertanto di sollevava!

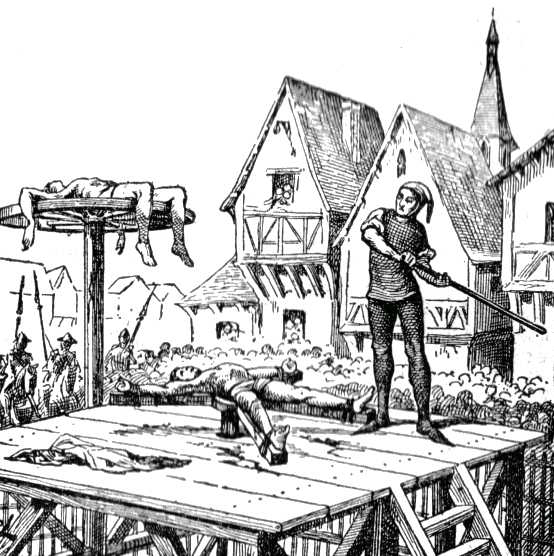

Pedro Berruguete, San Domenico presiede a un autodafè, 1495 (da Wikipedia)

Ora, per meglio comprendere quale servizio rendeva e ancor più avrebbe reso, bisognerebbe ragionare bene sul senso e significato del suo nome: «verga»... e immaginare per un istante almeno i fedeli persecutori dei nemici della Chiesa quando accorrevano, destati da qualche denuncia e scrutavano le accusate, brandendo il loro bel bastone, per assicurarsi della loro colpa. Le trapassavano con lo sguardo cercando ogni dettaglio e intanto facendo bene attenzione ai movimenti della loro «verga». Quando scattava e s'addrizzava all'improvviso come un dito puntato al cielo, il sospetto diventava certezza: «Strega! Meretrice! Accolita di Satana!».

Altrettanto accadeva probabilmente nei tenebrosi processi in cui gli inquisitori sedevano sugli alti scranni, dietro spaventosi tavoli, con la «verga» tra le mani, in attesa di sentirla contorcere a conferma delle loro accuse.

Sono gli stessi storici ed esperti del fenomeno ad aver più volte sottolineato come, non a caso, a dispetto dei terrificanti racconti e delle descrizioni grottesche contenute nei documenti, le cosiddette streghe fossero in realtà dotate, agli occhi degli inquisitori di una certa «peccaminosa» concupiscenza, perfino bellezza...

Le malcapitate potevano solo pregare che la loro avvenenza non attirasse verso di loro l'interesse dell'instrumentum... chissà che le leggende sul loro aspetto terrificante non nascondessero l'intento di disgustare di proposito i loro aguzzini affinché la verga non si muovesse...

La perversione, frustrazione e follia interiore e corporale degli inquisitori aveva finalmente trovato, grazie a Kaspar Schott, una forma esteriore e oggettiva, quella della forcella da rabdomante, in cui incarnarsi, alleggerendo le loro cupe coscienze. La meravigliosa virgula divina, con le sue mirabolanti proprietà veniva così immolata all'altare della bieca vanità umana.

Il diavolo riconosceva sé stesso e il diavolo firmava di proprio pugno la sua condanna. Confessioni e torture concluse dalla purificazione sul rogo, non erano che il doloroso procedimento con cui il male già riconosciuto, la colpa, veniva estirpata estratta e sradicata dal corpo che la conteneva, un vero e propri «atto esorcistico» in piena regola.

Stemma dell'Inquisizione (da Wikipedia)

Rimaneva solo una questione assai spinosa... come si poteva maneggiare il diavolo senza rimanerne lordati? L'autorità di cui gli uomini di Dio erano investiti non bastava di certo: un uomo è pur sempre e solo un uomo. Bisognava in qualche modo «battezzarla». E affinché il Battesimo fosse efficace, si risolse che la «verga» andava «messa a dormire insieme a un fanciullo appena battezzato, del quale avrebbe preso lo stesso nome »... con tutti i sensi singoli, doppi e tripli che vi si possano rintracciare e che mostrano come l'uomo non sia cambiato mai, né mai forse cambierà.

Dunque, la «verga» diabolica, nelle mani prudenti e autorevoli di un prelato, dopo essere stata attentamente sacralizzata nel giaciglio di un fanciullo appena battezzato, diventava come d'incanto uno strumento della fede e un vero e reale «martello» (Malleus ) delle streghe, come quello teorizzato nel 1487 da Kramer e Sprenger.

La fama della forcella del rabdomante crebbe, come quella della verga inquisitoria, a dismisura. Mattheus Willenius nel 1671, scrivendo un trattato sul Bastone di Mercurio ne prende le difese. Poco dopo Jacques Le Royer sostiene che il materiale di cui è fatta incida poco sul risultato. Dechales, prete gesuita, nel 1674 (De Fontis Naturalibus) esprime meraviglia per il mistero grazie al quale il movimento della verga è possibile e per i risultati cui porta. L'anno seguente, invece, un medico, J.C. Fromman, la ridicolizza pubblicamente. Un suo collega, G. B. De Saint Romain, nove anni più tardi cerca di spiegarne il movimento come il risultato di emanazioni provenienti dai minerali e dai flussi di acqua sotterranei.

Il dibattito non accenna a placarsi, anzi, esplode letteralmente nel 1692, quando il mondo conosce le prodezze del rabdomante francese Jacques Aymar-Vernay. Secondo le cronache alle 10 del mattino del 5 luglio di quell'anno, alcuni ladri erano entrati in un bottega di vini a Lione, avevano brutalmente ucciso il proprietario, Antoine Boubon Savetier e la moglie ed erano fuggiti con un bottino ingente.

Jacques Aymar (da Wikipedia)

La polizia brancolò nel buio per diverse settimane finché, incapace di risolvere il mistero, fu indirizzata da un rappresentante di vino originario del Delfinato, sentito come testimone, ad un certo Aymar, cercatore d'acqua di professione, noto per aver già risolto alcuni casi nel nord della Francia. I suoi successi erano cominciati anni prima quando, dopo aver individuato il punto adatto per scavare un pozzo, i manovali, prima di raggiungere la falda si erano imbattuti in una botte contenente il cadavere di una donna scomparsa da almeno quattro mesi. Al collo portava ancora il laccio con cui era stata strangolata. Aymar, ottenuto il laccio, lo aveva portato con sé e tenendolo fra le mani insieme alla sua forcella, aveva riconosciuto, grazie all'unico movimento del dispositivo, il vedovo della donna quale colpevole.

Il capo della polizia lionese, non pago della sua fama, prima di assoldarlo, aveva comunque deciso di metterlo alla prova. Dopo aver sepolto l'arma recuperata sulla scena del delitto, una roncola, insieme ad altre due armi in un campo fuori città, aveva chiesto al rabdomante di trovarla. Stupito ma ancora non soddisfatto del risultato positivo, aveva preteso poi che Aymar riconoscesse quale delle tre era l'arma usata per l'omicidio. Di fronte alla risposta esatta, infine, si era convinto a servirsi delle sue capacità.

Dopo una breve ispezione alla bottega, Aymar aveva immediatamente condotto i poliziotti nelle prigioni della vicina Beaucaire, dove era appena stato rinchiuso per un piccolo furto un ragazzotto diciannovenne di Tolone. La sua vistosa gobba era il particolare che il rabdomante aveva dedotto dal luogo del delitto e che lo aveva condotto fin lì. Portato a Lione e messo alle strette, Joseph Arnoul aveva confessato e fatto i nomi dei due complici, Thomas e Andre Pese altrettanto di Tolone.

La polizia locale aveva fatto sapere che erano stati visti l'ultima volta imbarcarsi su una nave presso il porto della città. Aymar li cercò lungo tutta la costa. Si fermò soltanto quando divenne chiaro che i due malviventi avevano già raggiunto Genova e la polizia lionese non aveva l'autorità per proseguire fin lì le indagini.

Il processo andava comunque fatto. Il gobbo, unico imputato, fu dunque riconosciuto colpevole del duplice omicidio, nonostante le proteste di Aymar, secondo il quale non lui ma i suoi complici erano stati gli esecutori materiali. La pena capitale fu eseguita il 30 Agosto 1692. Joseph Arnoul fu l'ultimo uomo della storia a perire subendo il supplizio della ruota.

Supplizio della ruota (da Wikipedia)

La vicenda in ogni caso, aveva fatto conoscere la rabdomanzia e il poter della verga al mondo.

Per un incredibile coincidenza, era accaduto proprio in quella medesima Provenza in cui l'Inquisizione ne faceva uso, più che in ogni altro luogo, per i propri scopi.

Se si fosse saputo che lo strumento del demonio, osteggiato e additato come il male personificato, era in realtà il «migliore amico» dei cacciatori di streghe, la chiesa avrebbe rischiato uno dei più grandi scandali di tutti i tempi. Per di più, il teologo Pierre le Lorrain, Abbé de Vallemont, entusiasta delle gesta di Aymar, si era gettato a capofitto nella stesura del trattato La Physique occulte , a difesa di quello strumento, pubblicato poi nel 1696.

Non si poteva più rimandare. Nel 1703 dunque, la Santa Inquisizione, tra i mille decreti che promulga, ne pubblica uno appositamente per vietare l'utilizzo della verga da rabdomante nei processi. Il «demonio» viene ricacciato sotto le tonache dalle quali era venuto. Nel giro di pochi anni, la caccia alle streghe si ferma.

BIBLIOGRAFIA:

Barret, William e Besterman, Theodore, The Divining Rod, University Books, New York, 1968

Ellis, Arthur Jackson, The Divining Rod: A History of Water Witching, with a Bibliography, Harvard University, Cambridge, 1917

Eve, Arthur Stewart e Keys, David Arnold, Applied geophysics in the search for minerals , Oxford University Press, Oxford, 1954

Fiddick, Thomas J.P., Dowsing : with an Account of Some Original Experiments, Camborne printing & stationery Company, Camborne, 1913

Garnier, Pierre, Histoire de la baguette de Jacques Aimar; pour faire toutes sortes de dècouvertes, Chez J.-B. Langlois, Paris, 1693

Givry, Gillot, A pictorial anthology of witchcraft, magic & alchemy, Ballantyne, London: Spottiswoode, 1931

Latimer, Charles, The divining rod: virgula divina-baculus divinatorius (water-witching), Fairbanks, Benedict & Co., Cleveland, 1876

Martino, Federico, Il volo notturno delle streghe, La città del sole, Napoli, 2011

Mereu, Italo, Storia dell’intolleranza in Europa, Bompiani, Milano, 1979

"Inquisitio Veritatis" è disponibile in formato PDF su ![]()

Confesso la geometrica verità

La ricerca è azzardo. Ci vuole sfrontatezza, coraggio di osare, di ragionare fuori dagli schemi e dalle costrizioni, a costo di sbagliare e di rimanere eterni incompresi. Tale è il tributo da versare alla conoscenza. Chi davvero cerca, spesso vede con gli occhi della mente quello che ancora gli occhi del corpo non sono stati capaci di scorgere coscientemente. Ma non è facile riconoscere il vero da ciò che solo immaginiamo.

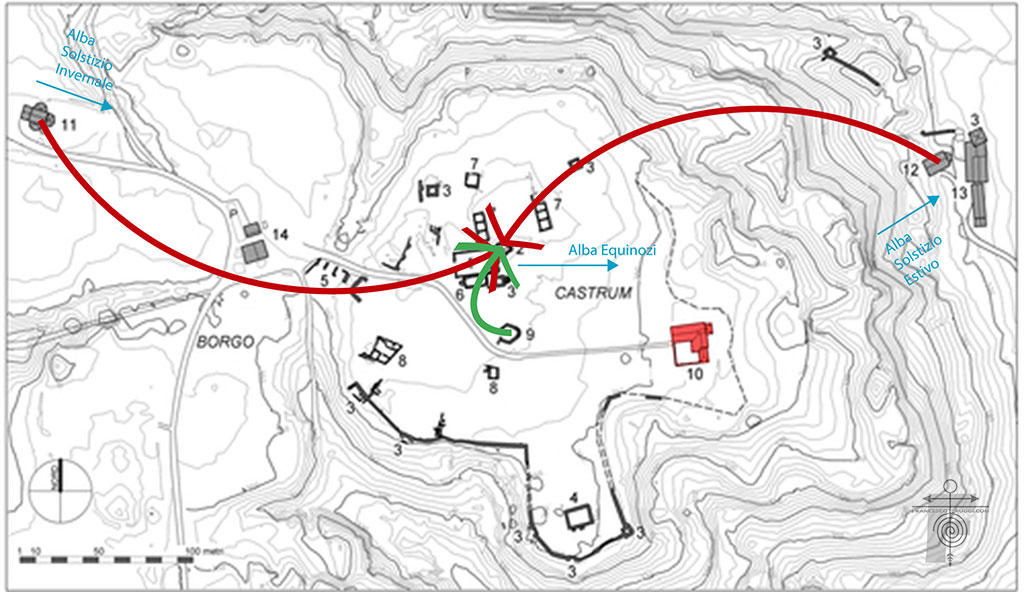

Ho un'idea su un sito archeologico di grande importanza. Quando l'abbiamo esplorato, scoprendo con grande disappunto che, pur essendo “Patrimonio Mondiale dell'Umanità” sotto l'egida dell'Unesco, quasi nessuno sa che esiste, non ho avuto dubbi. È bastata un'occhiata. La segnaletica stradale ridicola che scompare dopo due incroci e l'indolenza istituzionale nel promuovere il luogo non sono state distrazioni sufficienti.

Il “castrum” fu capitale di un territorio enorme, presenta tracce di frequentazione pre-romana, ha tratti bizantini e fu poi inglobato nel regno longobardo che ne fece uno dei suoi più inaccessibili “luoghi di potere”. L'archeologia non osa spingersi oltre. Era un baluardo al confine con le terre barbariche, il cui dominio si spingeva dal Lago di Lugano al Monte Ceneri, a Parabiago, fino a Ponte Chiasso, alla valle d'Intelvi e al Ticino, al lago Maggiore. La sua ricchezza e importanza strategica venivano dalle attività “doganali”, dai dazi e balzelli per il passaggio e dal suo ruolo difensivo. Celti, Bizantini, Romani, Carolingi, Longobardi... ci sono passati tutti, tutti l'hanno voluto.

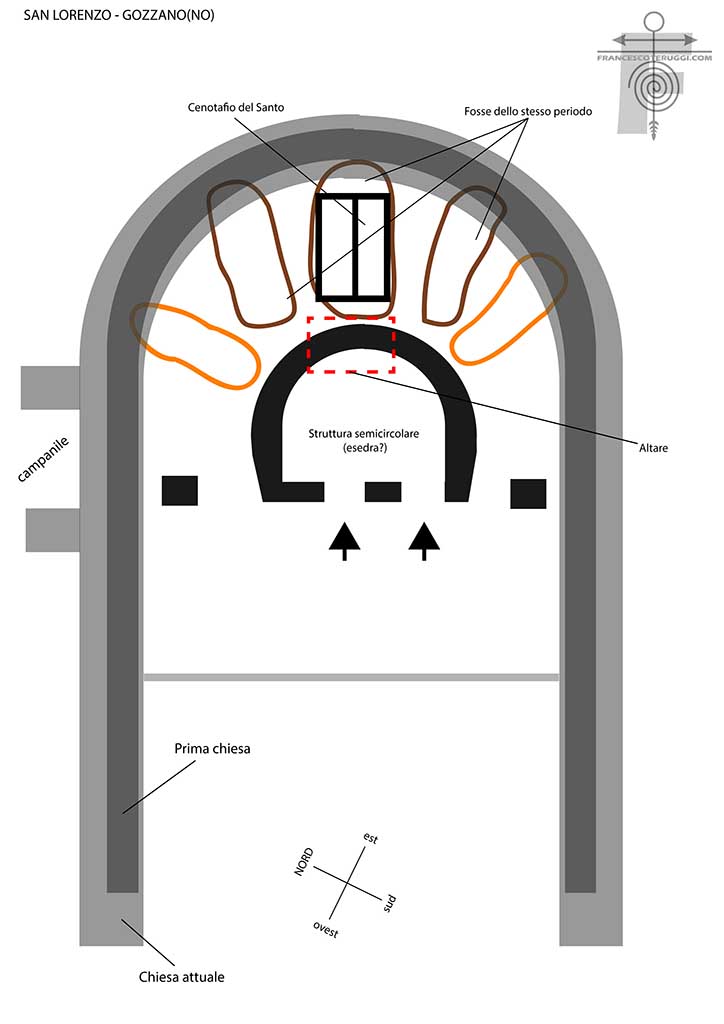

Del complesso si conservano parte delle mura, alcune torri ed edifici, i resti di una vera e propria cattedrale, anche se di modeste dimensioni, con un curioso battistero annesso, un'altra chiesa più piccola fuori dal perimetro delle mura, un monastero all'estremità opposta, almeno due aree cimiteriali.

Dopo due ore nel sito, già tutto il minuto lavoro ufficiale svolto non mi è più stato sufficiente. Ci vuole prudenza, non si può buttar lì ipotesi senza senso, lo capisco. Ma non mi basta. C'é altro. Non deve per forza essere chissà quale mistero, ma questa volta, davvero, “qualcosa sfugge”, come qualcuno amerebbe dire.

Castelseprio: Santa Maria foris Portas

Castelseprio è “stretto” fra il Monastero di Torba con le sue monache “senza volto” e una chiesa a pianta tipicamente bizantina, Santa Maria Foris Portas, risalente forse al V sec. (un trapezio su tre lati dei quali si aprono absidi) con dipinti murali antichissimi, che potrebbero essere addirittura del VII-VIII secolo. La quantità di tombe farebbe pensare che quest'ultima sia un edificio di culto “cimiteriale”, eppure tutto viene in mente entrando nella struttura, ma non la morte. Il ciclo di affreschi racconto gli episodi salienti della venuta e dell'infanzia di Gesù, con la strana particolarità che tutti vengono ripresi non dai vangeli canonici ma da quelli apocrifi. Tra tutte, una è particolarmente rara: la “Prova delle acque”, giudizio divino cui sarebbe stata sottoposta Maria per dimostrare la propria verginità. Si vede il sacerdote (forse Zaccaria) mentre le porge un contenitore con acqua “benedetta” (acqua sacra del tempio) e intanto pronuncia una maledizione.

Castelseprio: Santa Maria Foris Portas - "La prova delle acque"

Tutti gli elementi riconducono a una precisa simbologia legata all'acqua maledetta e benedetta insieme, che in tal modo può salvare la Vergine se ha detto la verità o condannarla se ha mentito. La particolarità delle scelte tematiche e stilistiche dell'ignoto “magister” non mi pare un atto di mera opulenza, il risultato della volontà dei potenti del Seprio di mostrare la loro ricchezza. C'é un senso e un significato poco visibile da svelare.

Che dire poi del pavimento a forme esagonali bianche e nere? La forma non fu scelta a caso. Un altro edificio, la chiesa di San Paolo, ha la pianta proprio di quella rara e insolita forma. Dalle visite pastorali pare che sotto di esso scorresse o sgorgasse acqua che poteva in qualche modo essere prelevata. L'altare era dedicato a Santa Margherita, figlia di un sacerdote pagano come pagano doveva essere il primitivo luogo su cui la chiesa sorse e “sauroctona”, dominatrice del “drago” sotterraneo.

Castelseprio: Santa Maria Foris Portas - tarsie del pavimento

Il complesso della chiesa di San Giovanni Evangelista, altrettanto, è un insieme davvero particolare. Lo è soprattutto il battistero annesso, inequivocabilmente di forma ottagonale, ma con un'absidiola che si estende verso est, che ne modifica simbolicamente l'impianto. È, in realtà, un doppio battistero, sono due le vasche al suo interno. L'ipotesi è che una servisse da serbatoio e l'altra da fonte battesimale vero e proprio. Di nuovo la simbologia dell'acqua è padrona.

Perché tutti questi richiami insistenti all'acqua? Sarebbe troppo facile immaginare una chiesa proto-cristiana, la prima fondata in zona e quindi chiesa “battesimale” attraverso la quale cristianizzare e diffondere la nuova religione. L'acqua a Castelseprio non sembra proprio avere usi “battesimali”, perfino il battistero è “strano” e allo stesso modo se ne può escludere un valore taumaturgico, di cui, appunto non c'é traccia. Compare piuttosto come mezzo di verità e come mezzo di autorità.

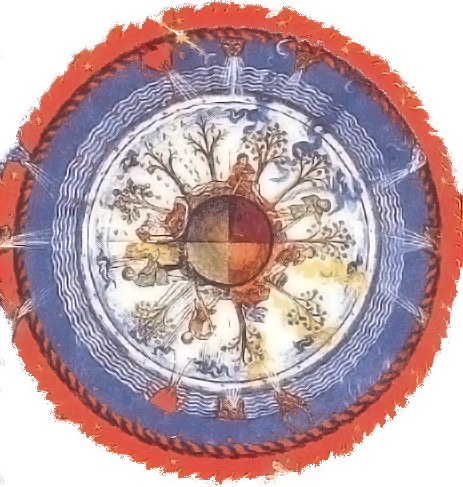

Acqua e forme geometriche si susseguono, si avvicendano, ritmano uno stesso ritmo. L'esagono e l'ottagono sono la “struttura” di cui l'acqua è “funzione”. La funzione è più visibile, come rivelare invece la vera struttura? Esiste una verità “geometrica” a Castelseprio che unifica in un progetto complessivo e chiaro tutto il sito. Come tutti i progetti deve avere un modello di riferimento. Misure, ampiezze, intervalli, proporzioni, una base su cui tutto è stato pianificato.

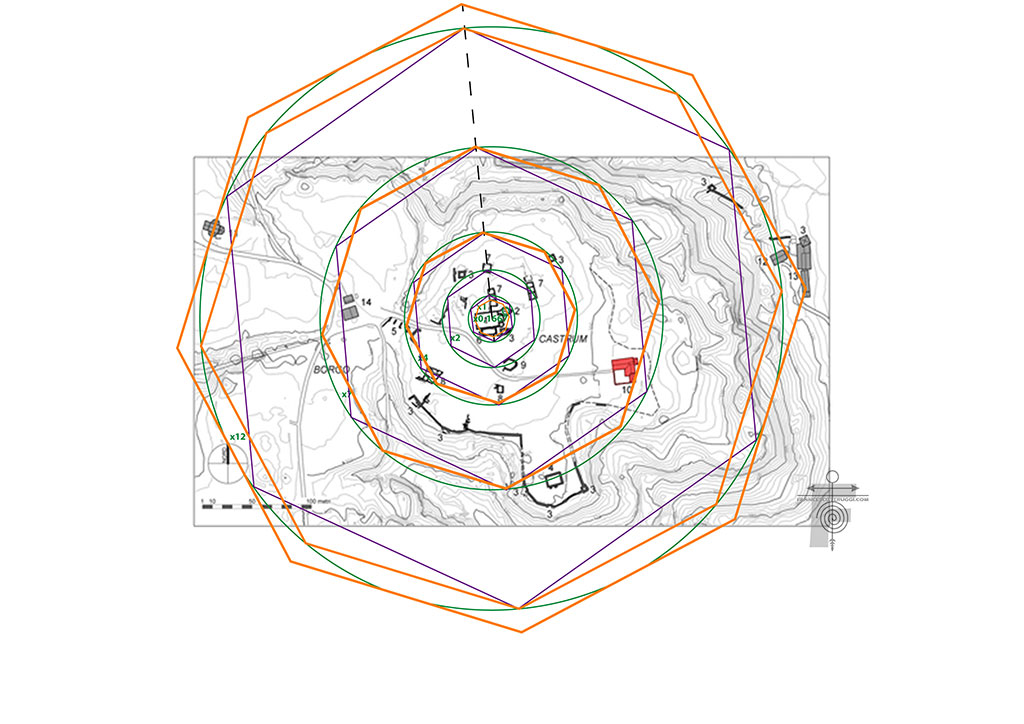

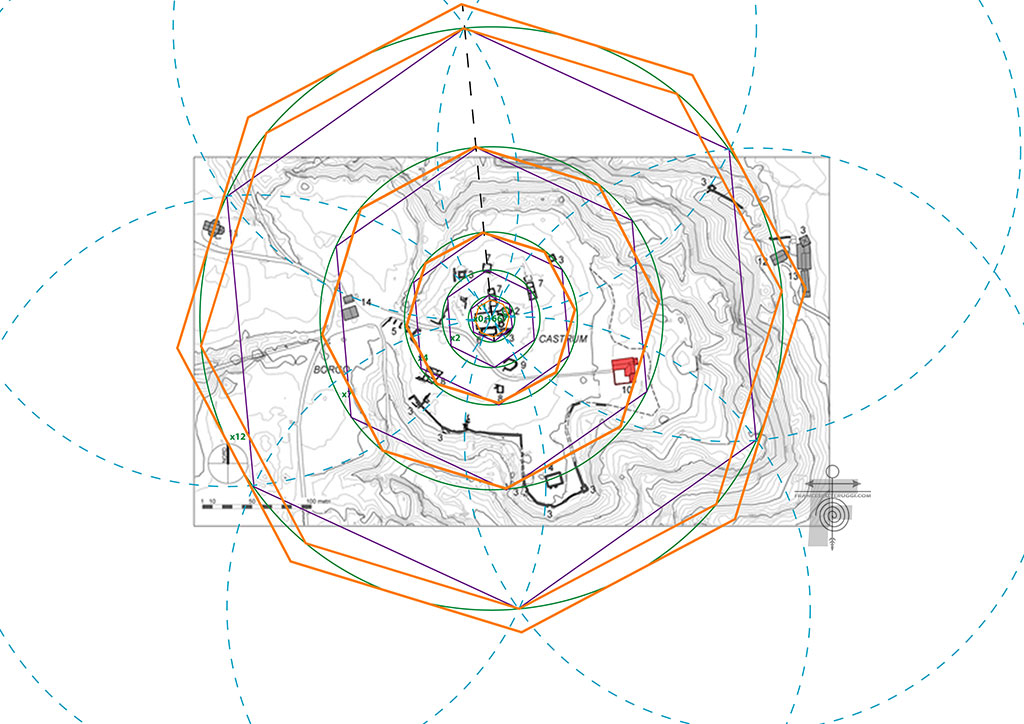

Al centro di tutto, inevitabilmente c'é il complesso di San Giovanni. Vale la pena partire da lì e per la precisione dall'unica forma geometrica compiuta e regolare dell'insieme: l'ottagono del battistero. La misura del suo diametro è l'unità di base. Eccola!

I due coefficienti sono 8 e 6, ottagono ed esagono. Pur con le necessarie "abbondanze" e imprecisioni, un cerchio che abbia un diametro pari a 12 volte quello del battistero abbraccia pressoché esattamente tutto il complesso basilicale. Ma il suo centro non è più nel battistero, deve corrispondere a quello dell'insieme. A questo punto la geometria “segreta” comincia a svelarsi. Mantenendo quel centro, ogni cerchio di diametro multiplo incrocia non casualmente tutti i movimenti.

La progressione matematica è quella codificata da Fibonacci. E quando arriviamo a un multiplo pari a 12 volte il complesso basilicale (144 volte il battistero), 12 come i segni zodiacali, a simboleggiare il cielo, ecco che il progetto nel suo complesso si svela. Le tre chiese sono una. Santa Maria Foris Portas e Santa Maria a Torba sono una sorta di enormi bielle che azionano in modo vicendevolmente controrotante quella di San Giovanni Battista, l'una con movimento levogiro, l'altra destrogiro. Non sono solo speculari geometricamente e geograficamente. Esse stesse sono opposte in polarità. Santa Maria Foris Portas è squisitamente femminile e “terrena”; Santa Maria di Torba pare fosse dedicata inizialmente (la chiesa primitiva corrisponderebbe all'attuale cripta, costruita poco dopo la chiesa Foris Portas appunto) all'arcangelo Raffaele, come segnalato nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani del XIII secolo e come indicato nel mappale del catasto teresiano del 1722. Torba è dunque più “maschile” e decisamente celeste.

Le tre chiese puntano, correttamente e ognuna coerentemente con la propria natura, ai tre fenomeni celesti fondamentali: il solstizio invernale Santa Maria Foris Portas, gli equinozi San Giovanni Evangelista, il solstizio estivo San Raffaele. Particolarità di tutte è quella di non puntare all'esatto fenomeno visibile ma ad una direzione spostata allo stesso modo di qualche grado.

Moti lunari e posizioni planetarie potrebbero essere stati affidati ad altre strutture del sito.

San Paolo (o forse Santa Margherita) è il terzo fulcro, ciò che sta tra cielo e terra e che li unisce... l'acqua appunto. Altri luoghi (Ornavasso, nel VCO ad esempio) presentano impianit simili.

Inserendo nella geometria complessiva del luogo esagoni immaginari, con un angolo puntato a Nord (celeste) e diametro uguale a quello dei cerchi, la configurazione svela nuovi dettagli. Molti sono gli edifici legati tra loro in base a questa forma.

Accade altrettanto utilizzando ottagoni con una punta a Nord. Gli orientamenti e le angolazioni apparentemente casuali degli edifici, improvvisamente acquisiscono un senso inatteso.

L'idea che ho quando lascio Castelseprio, solo una scintilla, diventa così, tempo dopo, un'ipotesi visiva, geometricamente veritiera.

Quanto all'acqua, che, sorgendo nell'esagono (San Paolo) viene poi “utilizzata” nell'ottagono, essa può avere un solo scopo, come l'intero, complicato e potente progetto di Castelseprio.

Il castrum è sorto intorno a un luogo di incoronazione o, meglio, era una sorta di “tempio dinastico”, di “Tempio delle origini”, presso il quale ogni nuovo “re” riceveva la corona e con essa l'autorità per governare e accanto al quale veniva tumulato, quale preziosa "reliquia" per i re a venire.

Gli affreschi di Santa Maria Foris Portas e in particolare l'ordalia (prova) dell'acqua rappresentano la prova di una “prole divina”, regale (Gesù). L'arcangelo Raffaele è il custode dei “giovani” (gli appena adulti, i neo-eletti, che per la prima volta “escono di casa”, quindi si “mostrano nella loro forma adulta e coniugale (re e regina) e diventano quindi a loro volta portatori di “prole divina”.

Così finalmente si spiega anche la strana scelta di dedicare la “cattedrale” cui è annesso il battistero non a Giovanni Battista ma all'altro San Giovanni, l'Evangelista. Fin dagli albori del Cristianesimo, infatti, il Vangelo a lui attribuito, a differenza dei tre sinottici, viene considerato quello della “regalità” cristica, della “venuta del Regno”, in quanto è quello che meglio spiega senso, significato e scopo della Passione e Resurrezione.

Castelseprio: San giovanni Evangelista - interno dei ruderi del battistero "doppio"

Fulcro assoluto di tutto il complesso di Castelseprio è certamente il battistero, inizialmente separato dalla chiesa di San Giovanni. Al suo interno c'é l'inconsueta presenza di un doppio fonte battesimale. Il fonte a immersione è ancora visibile, dell'altro non rimane che un basamento ottagonale, motivo per il quale è stato interpretato come una sorta di serbatoio per l'acqua.

Eppure, se l'ipotesi qui presentata, di Castelseprio come tempio dinastico, è corretta, il dispositivo potrebbe essere davvero spiegato come un “doppio fonte”, necessario proprio per quella particolare forma battesimale riservata ai re. Già i faraoni egizi, infatti venivano incoronati solo dopo un lungo rituale che comprendeva abluzioni (immersioni) in acqua sacra e il versamento di acqua sul loro capo. Identici gesti sono quelli attribuiti alle raffigurazioni bizantine del Battesimo di Gesù, immerso fino alla cintola e sul quale contemporaneamente il Battista fa scendere acqua dall'alto.

Tale è appunto il battesimo dei re. L'incoronazione del merovingio Clodoveo, nelle miniature, è rappresentata proprio così.

Battesimo di Clodoveo (fonte: Wikipedia)

Forse per questo i Longobardi, scesi in Italia, trasformarono Castelseprio in un grande monastero, inaccessibile a chiunque fuorché ai monaci, protetto e invisibile ai ficcanaso, stabilendo poi la capitale a Pavia...

BIBLIOGRAFIA:

Adriano Gaspani, Astronomia e geometria nelle antiche chiese alpine, Priuli&Verruca, 2000

Blanche Mertz, I luoghi alti, Sugarco, 1986

R. A. Schwaller De Lubicz, Il tempio dell'Uomo, ed. Mediterranee, 2000

Meyer Shapiro, Notes on Castelseprio, G. Braziller, 1979

P.M. De Marchi (a cura di), Castelseprio e Torba. Sintesi delle ricerche e aggiornamenti, 2013

Manuela Mentasti, Guida alla visita. Parco Archeologico Castel Seprio. Il castrum e il borgo, 2011

Francesco Teruggi, Il Graal e La Dea, Giuliano Ladolfi Editore, 2012

Vicende di un pittore eretico

La storia del pittore ossolano Giacomo da Cardone, inquisito a metà del '500 per le sue idee artistiche... il mistero dei suoi dipinti...

Di e con Francesco Teruggi e Fabio Viaggiatore Casalini

Nessuno tocchi le streghe!

Chi erano le streghe e soprattutto chi erano le streghe di Baceno? Qual'é la loro storia??

Ecco il nostro nuovo filmato-documentario: "Nessuno tocchi le streghe", presentato in anteprima a Vogogna il 16 Agosto 2015

Di e con Francesco Teruggi e Fabio Viaggiatore Casalini

La mia terra mi insegnò le verità

Dipinse l'acqua sopra il fuoco e accanto il demone dell'aria insieme alla terra nutrice. Non ci si può sbagliare e non può essere casuale. Perché altrimenti raffigurare il Battista lungo il fiume, sulla cappa che copre il focolare?

Aveva seminato come molliche di pane i brandelli delle verità in tante sue opere, nascosti ma visibili all'occhio acuto. Solo quando si era rinchiuso nella prigione dorata della sua nuova casa, al riparo dalle voci e dagli sguardi accusatori, coperto di vergogna per aver perso il titolo notarile, ignorando qualunque prudenza, aveva finalmente dato forma a quelle verità, senza più nasconderle.

Erano sincere ragioni maturate nel tempo con il cuore, non certo eresie! Erano sgorgate nel silenzio dell'animo di un nobile notaio e sensibile artista, nient'affatto risibili fandonie!

Quei primi flebili sospetti erano cresciuti con l'età e sbocciati a vita nuova mentre lavorava con mastro Fermo. Dissetandosi all sorgente di sapienza che prorompeva da quel rinomato pittore, ascoltandone le parole in silenzio, prendendo poco a poco il coraggio di fare qualche timida domanda nelle corte pause, rubando i sussurri forbiti degli architetti e del magister del cantiere, lentamente le verità che la sua terra gli aveva narrato da fanciullo avevano preso forma.

Le figure sante che gli avevano chiesto di tinteggiare nella chiesa grande di Montecrestese (1547) non gli avevano lasciato grandi spazi di manovra. Poi, due anni più tardi, finalmente l'occasione era giunta, quando aveva bussato alla sua porta niente meno che il priore dei Disciplinati di Santa Marta.

La confraternita era appena riuscita nella gravosa impresa di farsi concedere parte della chiesa pievana, per ricavarvi una cappella nella quale i disciplinati potessero radunarsi. Così avevano scelto lui, Giacomo, per decorarla come si conveniva. Il giudizio Universale, il Purgatorio e una grande Crocifissione erano i temi stabiliti, ma gli avrebbero concesso qualunque altra licenza se avesse accettato.

Montecrestese (VB) - Chiesa Parrocchiale

Non aveva esitato un istante e noi, cinque secoli più tardi, ancora ne possiamo ammirare l'opera. La “disciplina”, per i confratelli, era uno strumento di guarigione. La flagellazione che essi si imponevano era il medicamento per i peccati dell'intera comunità. Nel dolore e nel sangue di quel gesto cercavano la redenzione, la trasformazione del peccatore in “figlio d'Iddio” e la sua rinascita nello spirito.

Giacomo si era immedesimato in quell'idea ma, superando l'ipocrisia della punizione corporale, ne aveva voluto restituire la verità profonda e non traviata dalle pulsioni umane. Prendendo a prestito la “lingua” dotta degli alchimisti e dei pensatori illustri di città, che stava imparando a conoscere, aveva fatto in mezzo alla parete un crocifisso bianco, del colore preciso della materia alchemica in trasformazione. Quel corpo martoriato non poteva che essere candido come il “latte” della Madre che, nutrendo i figli, li trasforma in “adulti”mondandoli da ogni peccato.

Accanto a quel gran sole, a ciascun lato aveva posto i due “banditi”, i due “esiliati”: il mansueto Disma a destra con la testa rivolta in alto, al cielo; il ribelle Gesta mentre si contorce come un serpente, volgendo all'indietro la testa, verso il basso, verso la terra, a sinistra.

Poi, tra le mille figure assiepate nervosamente ai piedi dei tre condannati, nascose sotto gli occhi di tutti un piccolo dettaglio, un brandello di colle, un pezzo della sua terra, di quella madre premurosa che fin li l'aveva “accompagnato”. Il declivio è tagliato, a metà c'é una sorta di cengia con una spianata davanti, trattenuta da un muro netto e verticale. Sette “pietre” sono sapientemente disposte sul terrazzamento, tutte diverse per dimensioni, ma organizzate secondo una logica invisibile.

Un solo luogo reale può averlo ispirato, a Montecrestese. È possibile che il sito megalitico di Croppole gli fosse già noto? Con buona probabilità non aveva idea dell'antichità di quelle pietre, ma non si può certo escludere che, in qualche modo, ne fosse rimasto affascinato. Del resto erano -e sono ancora- molto vicine alla frazione di cui Giacomo portava il nome.

Se così fosse, il “sole di giustizia” esiliato tra gli esiliati, nell'affresco s'innalzerebbe dal centro della valle, in corrispondenza della confluenza tra la Toce e l'Isorno e il “ladrone ribelle”, elevandosi dall'attuale Pontetto-Roldo, “farebbe ombra” alla frazione Cardone, quindi alla casa del pittore e per analogia al pittore stesso!

In quella grandiosa scena ambientata ai suoi giorni, Giacomo già si raffigurava, lui e le verità che stava maturando, il “messo in ombra”, il “bandito”, l'escluso, l'esiliato, l'incompreso, senza immaginare quel che pochi anni dopo gli sarebbe davvero accaduto.

La collocazione del dipinto sulla parete settentrionale della cappella, inoltre, sembra dare una collocazione paesaggistica quasi astronomica all'insieme. Il Cristo Bianco sulla croce lignea, corrispondendo alla direttrice nord-sud, diventa ad ogni livello il vero “asse del mondo”, con le braccia a indicare i due “equinozi”. Dietro di lui, i due ladroni indicherebbero, entrambi a 45° e quindi nelle direzioni Nord-Est e Nord-Ovest, l'alba e il tramonto del Solstizio estivo ma anche, nella direzione dei loro sguardi, l'alba e il tramonto del Solstizio Invernale. Lo scorpione solitario, sul vessillo oltre il ladrone che si contorce sulla sinistra del Cristo, è un richiamo preciso e corretto alla costellazione omonima, contro la quale il sole sorge proprio al Solstizio Estivo se osservato da Montecrestese.

Montecrestese (VB) - Crocefissione, particolari astronomici

Non pago, Giacomo aveva “corso il rischio” fino in fondo. Da quella parete nessuno mai avrebbe cancellato una tale immagine. Sarebbe rimasta intoccata, perenne testimone del dono che la sua terra gli aveva fatto e aveva fatto a tutti attraverso la sua opera.

Perciò i due ladroni-solstizi non sono appesi a croci levigate ma ad alberi nodosi e “antichi”, le cui cime potate sono diventate i patiboli, le braccia trasversali. Il rimando inequivocabile è al mito celtico del “re della quercia”, al taglio dei rami della pianta sacra a Odino e al sacrificio del “re” crocifisso al suo tronco, la cui morte è necessaria alla vita della terra.

Chissà che dipingendo nelle edicole delle frazioni, Giacomo non avesse conosciuto una delle sacerdotesse dette streghe, ultime depositarie del ricordo sbiadito e impreciso di ciò che era stata la raffinata spiritualità delle valli e delle montagne ossolane, legata alla terra, al cielo e ai suoi cicli, che all'epoca sicuramente esistevano ancora. A Montecrestese, non molti anni dopo la morte del pittore, ne saranno inquisite e condannate diverse (1591).

Un altro dettaglio astronomico e rilevante sono le ombre, le uniche ben definite dell'insieme, proiettate dai “megaliti”. Sono molto allungate a indicare un tramonto, quello del Sole quando si trova Nord-Ovest, nei giorni del Solstizio Estivo. Tale periodo è però nella simbologia dei “due san Giovanni” legato non al Giovanni Evangelista (e quindi al Cristo) bensì a Giovanni Battista.

Fregio a "grottesche", casa di Giacomo Da Cardone - Montecrestese (VB)

E ciò ci riporta alla casa di Giacomo, al nascondiglio in cui si sarebbe rifugiato anni più tardi, affranto dall'infamia dell'accusa di eresia. Qui avrebbe sfogato il suo bisogno di verità e concluso la narrazione. Sulla cappa del camino, grandioso simbolo alchemico dell'elemento fuoco con le sue fiamme, dipinse il preludio a un battesimo, quello del Cristo, che giunge da lontano lungo un fiume Pensandoci bene, il torrente sembra essere il prolungamento serpeggiante delle fiamme che, di certo, si levavano crepitanti dal camino acceso. Il fregio a destra e sinistra richiama da una parte, nei loro profili “totemici”, le creature che popolano la terra e la madre che nutre, dall'altra forme svolazzanti, lievi, leggere, brezze, venti e soffi che escono dalle narici e dalle orecchie.

I quattro elementi del creato, così come li aveva mirabilmente teorizzati il celebre Agrippa, morto quando Giacomo era ancora un apprendista a Crevola, abbracciano quindi in tutta la loro perfezione i presenti che si intrattengono nella sala. Non c'é separazione, fluiscono uno nell'altro in un movimento perpetuo e direzionato.

Non è un “gabinetto delle curiosità”, un wunderkammer da collezionisti rinascimentali, ma un insieme omogeneo oltre le apparenze, in cui l'artista aveva ambito a sintetizzare la verità unica, così come filosofi e teorici l'avevano sognata, non ultimo l'illustre Giovan Pico Della Mirandola, alla fine del Quattrocento.

Che tutto, ma proprio tutto, nel creato “abbia un sesso”, quindi una “prevalenza”, una direzione e un movimento è senza dubbio una delle verità che Giacomo aveva maturato. Era stato attento a non evidenziarla troppo nelle realizzazioni “religiose” che gli avevano commissionato a Baceno. Ma non aveva potuto trattenersi quando si era trattato di decorare la casa Marini di Crodo, nel 1547. Nei fregi di quella dimora nobiliare perfino gli angeli “hanno un sesso” e accanto ad un “femminile” compare sempre un “maschile”, in un'alternanza studiata e non casuale di opposti che si attraggono, proprio come i mistici di ogni tempo raccontano accada in ogni atto di creazione, ad ogni livello, dal più minuto a quello delle stelle.

Wunderkammer del XVII sec. (da Wikipedia)

Tale è la musica, il canto del creato, la “sinfonia delle sfere”, il suono che crea e vivifica, ossessivamente rappresentato da Giacomo nelle teorie di musicanti, di menestrelli e di quell'Orfeo, della Casa Marini nel quale forse si identificò. C'é una strana similitudine nella posa delle braccia e nello sguardo vacuo, incurante e quasi di sfida, del suonatore mitologico, del soldato in primo piano nella crocefissione di Montecrestese e del Giovanni Battista sul camino della sua casa.

Orfeo canta e suona. Il suo è un canto di verità. La natura soltanto lo comprende e accorre ai suoi piedi. Nei suoi occhi c'é la solitudine ma anche un qualche compiacimento per la prova cui sta sottoponendo qualcuno che, però, non verrà.

Eppure Orfeo continua a diffondere la sua musica, assiso su quella terra che gli ha insegnato le verità e incurante dei demoni inquisitori che, da lontano, lo osservano. Lo prenderanno, prima o poi, ma la verità sarà preservata.

BIBLIOGRAFIA

Gian Franco Bianchetti, Il pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1988

Tullio Bertamini, Le disavventure del pittore Giacomo di Cardone, in Oscellana, 1991

René Guénon, Simboli della Scienza sacra, Milano, Adelphi, 1962

Henric Cornelius Agrippa, De Occulta Philosophia libri tres, Anversa, 1531

Giovanni Pico della Mirandola, De ente et Uno, 1489

Jean Chevalier e Alain Geerbrant, Dizionario dei simboli, Parigi, 1969

Erich Fromm, Il linguaggio dimenticato, New York, 1951

Robert Graves, La Dea bianca, Faber & Faber, Londra, 1948

Frederic Portal, Des couleurs symbolique, dans l’Antiquité, le Moyen Age et les Temps Moderne, Parigi, 1837

Il silenzio degli Dei

Fino a quando gli animali

avranno da mangiare

e tutti i ruscelli

potranno cantare

saremo gli amanti

della nostra Madre Terra

le foreste ci proteggeranno

l’inverno.

L’amore è così sacro

come l’acqua e la terra

gli uomini e i fiori

sono fratelli e sorelle.

Una legge ci unisce

è il cosmo che vive

armonia dei colori

pace nel mio cuore.

(Jacqueline Fassero)

Quella parete, lassù nella valle, con le sue strane pitture, i suoi fantasmagorici simboli e la sua sconosciuta antichissima sapienza, non smette mai di chiamare. Ci capiti una volta - non ti han detto dov'é, perché è proibito raggiungerla, ma la determinazione ti ha portato fino a lei – e non la lasci più. Non ne parli, pensi ad altro, hai una vita da vivere, eppure nel mezzo della notte, nel più profondo silenzio, la ritrovi.

I segni che pregò i tuoi antenati di realizzare, nascosti all'uomo per millenni, estreme suppliche rivolte all'uomo cieco e sordo di un futuro lontano, ora si sono rivelati. Il tempo stringe. La valle materna che in tutti questi eoni ha sopportato e retto ogni angheria affinché l'essere umano, pur immeritevole, potesse prosperare fra le sue braccia, è allo stremo delle forze.

Le rocce da cui la vita stillava e quelle in cui la vita si raccoglieva, giacciono sotto cumuli d'immondizie, abbandonate e offese dall'incuria. Non è vendetta quella che pende sul nostro capo, è il male che noi ogni giorno, unici re e imperatori delle nostre scelte, abilmente ci procuriamo.

Non contano le parole e i concetti che furono scritti, conta che sono stati scritti “a chiare lettere” per essere letti nel più buio dei tempi... il nostro. Meglio sarebbe stato se quella parete non fosse mai tornata a parlare.

Balma dei Cervi - Valle Antigorio (VB)

Quella parete, lassù nella valle, è nata con la valle stessa, da sconvolgimenti geologici e “placche” impegnate in epici scontri, quando la terra era ancora un ammasso rovente, le cui ferite sarebbero poi state curate dal silenzio e dalle pia vegetazione che presto sarebbe cresciuta sulla roccia.

Lì e solo lì, come è stato scritto nel libro della creazione, schematiche linee di un rosso ocra e forme pure disegnate da mani “bambine” non avrebbero patito le intemperie e l'usura del tempo. Lì, proprio lì, furono vergate. Fu un gran lavoro e non fu una mano sola. S'intuisce e si vede, se si ha l'occhio accorto. Pressione, direzione, dimensione raccontano di un gruppo, di un insieme scelto che lavorò come un sol corpo.

Erano uomini quei favolosi artisti? O forse erano donne? Da dove venivano? È scritto con il colore del fuoco in quelle stesse pitture.

Grotta di Pech Merle

Ci sono forse immagini di guerra? Ci sono forse titani dalle spade affilate o temibili guerrieri?

Ci sono cacciatori impavidi impegnati a uccidere enormi animali feroci?

Io non ne vedo.

Ci sono alberi da frutto? Campi da dissodare? Giardini ricolmi di delizie?

Io non ne vedo.

E non vedo neppure asettici “oranti in preghiera”, innocui “meandriformi” e “recinti” che non recintano nulla.

Ciò che vedo è una grande storia, l'epopea della vita raccontata dalla sorgente da cui la vita sgorgò. Vedo una storia che non insegnano sui libri di scuola, vedo il racconto di un'età dell'oro di cui non abbiamo quasi ricordo.

Balma dei Cervi - Valle Antigorio (VB)

Ci hanno insegnato che le terre europee, dall'ultima glaciazione fino al nascere dei primi grandi imperi e anche oltre, fra il 10.000 a.C e il 2.000 a.C. erano il rifugio di sparuti gruppi di cacciatori/raccoglitori, trogloditi capaci al più di sopravvivere, tra cui si muovevano orde d'invasori giunti da ogni dove, svelti ad andarsene così com'erano venuti.

Ma in quell'oscuro periodo, incastrato fra le glaciazioni, tra l'alba dell'uomo e l'Età del Ferro, gli esseri umani crearono civiltà sempre più raffinate, che non fabbricavano né usavano armi. Erano società pacifiche, stanziate presso i fiumi e i torrenti, nelle valli verdeggianti, in cui il maschio e la femmina incarnavano ciascuno il proprio scopo naturale in armonia. Non si riscontrano distinzioni nelle sepolture, né nel rango sociale.

Madre Terra era il loro nume tutelare e il loro cervello bicamerale poteva udirne la voce amorevole, così come tutte quelle degli spiriti di natura. Nel suo abbraccio e nella sua ciclicità, ampiamente rappresentata nelle incomprese “veneri paleolitiche”, trovavano tutto ciò di cui avevano bisogno, cibo e risposte, forma ritmo e direzione in ogni cosa e per ogni cosa.

Dalla Siberia, a Malta, ai monti Cantabrici, fiorì la grandiosa e libera civiltà “gilanica”, in tutte le sue splendide particolarità locali e regionali. Catal Huyuk, Hacilar, Gobekli Tepe, la Balma dei Cervi antigoriana, sono soltanto alcuni degli antichi centri abitati intorno a cui l'umanità matri-patriarcale prosperò per molto tempo.

Lucas Cranach - Il Paradiso in terra

Poi qualcosa, nel cervello dell'uomo, cominciò a mutare. Qualcuno prese a dubitare delle voci della terra, alcune cominciarono a sembrare migliori, più autoritarie delle altre. Nella grande battaglia interiore che ne scaturì, l'emisfero maschile ebbe la meglio.

I primi uomini in cui il cervello femminile era stato ridotto al silenzio, furono i Kurgan, i mitici “popoli indoeuropei” che, dalle steppe centro-asiatiche, scesero verso l'Europa e il mediterraneo nel V millennio a.C. per portare la “civiltà”.

I resti dei loro tumuli sepolcrali sono venuti alla luce negli anni Novanta del XX secolo, proprio nell'area del bacino del Volga dal quale erano partiti tanto tempo prima.

Così come la Dea taceva nelle loro teste, così avrebbe taciuto nei templi, nelle città, nelle grotte e presso le fonti. Urlando tutta la loro rabbia, scuotendo terribilmente i loro corpi e battendo sugli scudi scesero fino al Mediterraneo e la costrinsero al silenzio.

Furono loro a portare la guerra che l'Europa non conosceva, furono loro ad accentrare il potere in grandi città fortificate, furono loro a dichiarare maschio l'unico, feroce dio supremo e a farsene profeti ed esecutori. Così fu espugnata Troia e passati per la spada tutti i suoi occupanti. Atlantide bruciava. Il paradiso in terra era perduto.

Le Rovine di Atlantide - da Ventimila Leghe Sotto i Mari (ed. Hezel)

I grandi santuari megalitici furono dimenticati o diventarono improbabili fortezze, il sangue cominciò a scorrere tingendo i fiumi di riflessi purpurei e il timore di essere assaliti spinse perfino i morti a portarsi una spada nella tomba.

Grandi imperi si imposero sui pacifici gilanici. La sapienza diventò potere e il potere logorò l'animo umano. La Terra guardava in silenzio l'uomo compiere le proprie scelte e costruirsi da solo la sua rovina. La Terra non sarebbe perita, non erano che piccoli fastidi sulla sua immensa pelle. Ma nell'immane misericordia che custodiva nel proprio grembo, la Dea soffriva per l'uomo. La Balma fu forse un incompreso atto di amorevole pietà.

Balma dei Cervi - Valle Antigorio (originale nel riquadro piccolo)

Se è vero che furono donne le ultime a sentire ancora le voci della Terra, assise sui loro scranni dentro gli antri sibillini più bui e profondi, non saranno state (anche) loro le mani che l'hanno dipinta?

Dita scelte, di uomini e di donne hanno tracciato quei segni, affinché vi infondessero struttura e funzione secondo natura.

Poi il silenzio.

Fino a oggi.

La riscoperta della civilità “gilanica” paneuropea nel XX secolo è opera dell'archeomitologa lituana Maria Gimbutas. Dopo aver postulato l'esistenza di una forma di aggregazione sociale matriarcale e patriarcale insieme, pacifica e ugualitaria, precedente le prime grandi civiltà, ne rinviene le tracce durante le lunghe campagne di scavo che svolge tra gli anni 70 e gli anni 90.

Megaliti, grotte dipinte, “veneri” paleolitiche, massi coppellati, petroglifi, i grandi insediamenti dell'anatolia non sono altro che i resti di questa perduta “età dell'oro”.

Il suo lavoro viene poi ripreso e ampliato a partire dagli anni 90 dalla scrittrice e divulgatrice statunitense Riane Esler e dall'archeologo James Patrick Mallory.

Intanto i lavori di Erich Fromm e soprattutto di Julian Jaynes in campo psicologico, rivelano la fondamentale modificazione morfologica del cervello umano antico che avrebbe portato alla fine di tali società pacifiche, a vantaggio dell'ordinamento patriarcale, che domina ancora il mondo moderno.

Come disse la stessa Maria Gimbutas: “La base di ogni civiltà risiede nel suo livello di creazioni artistiche, di conquiste estetiche, di valori non materiali e di libertà, che danno significato, valore e gioia alla vita per tutti i suoi cittadini, così come un equilibrio di potere tra i due sessi”.

La Balma fu dipinta quale ultima possibilità per l'uomo di ritrovarsi e ritrovare la Terra, quando nient'altro avrebbe più potuto convincerlo...

BIBLIOGRAFIA

Maria Gimbutas, Il Linguaggio della Dea, Venexia, Roma, 2012

Maria Gimbutas, Le civiltà della Dea, Le civette, Viterbo, 2012

Julian Jaynes, Il crollo della mente bicamerale e la nascita della coscienza, Adelphi, Milano, 2008

Riane Esler, Il piacere è sacro, Frassinelli, Milano, 1995

Riane Eisler, Il calice e la spada. La nascita del predominio maschile (1987), Pratiche Editrice, Parma, 1996

Anna De Nardis (a cura di), Momolina Marconi: Da Circe a Morgana, Venexia, Roma, 2009

Luciana Percovich, Colei che dà la vita. Colei che dà la forma, Venexia, Roma, 2009

Nel tempo in cui i bambini nati morti tornavano alla vita

Ecco il primo video del nuovo progetto...

"Voci narranti chiare e perentorie; ricostruzione storica sobria ed efficace: un viaggio tra tenebra e luce, credenze pagane e cristianesimo che apre la strada al sincretismo culturale, sulla scia dei misteri della tradizione rurale ossolana...dove non sempre un viaggio nell'Aldilà prevede un ritorno così agevole e privo di pericoli..."

(Medioevo Monumentale)

Il buio e la luce: presentazione del progetto

Abbiamo scritto, abbiamo raccontato. Ora un nuovo passo. Vogliamo raccontare in un altro modo, da un altro punto di "vista", quello di cui già abbiamo parlato e di cui finora abbiamo solo scritto. Lo faremo in video, con piccoli interventi e miniconferenze di pochi minuti, per spiegarvi a viva voce ciò che abbiamo nel cuore, le storie che ci appassionano. Di tanto in tanto vi proporremo anche brevi documentari, storie più vissute, con ricostruzioni storiche e tutto ciò che i mezzi che abbiamo a disposizione ci consentono.

Partiremo da quel momento in cui il buio era profondo ma la speranza di vedere la luce in fondo al tunnel era viva...

Altro...

Noi siamo legione, Noi siamo dei

“Ho domandato la verità di quei fatti a uomini capaci di farmela conoscere” (Eucherio di Lione)

Mediolanum, anno 342. Atanasio di Alessandria, grazie all'intervento del suo grande amico e difensore Protaso, ottavo vescovo della città, viene ammesso al cospetto dell'Imperatore Costante. Il regnante ascolta con attenzione l'esule mediorientale, bistrattato campione di fede e strenuo difensore dell'ortodossia. Infine decide di intercedere presso il fratello affinché venga reintegrato nella sede vescovile di Alessandria, da cui era stato sollevato anni prima dopo i contrasti con i “meleziani”.

È forse durante questa visita che Protaso, con la precisa volontà di cristianizzare la Gallia cisalpina e in particolare il Vallese, si rivolge al suo pari. Non può occuparsi personalmente della faccenda e la Religione, anche se ormai “liberalizzata” ancora non dispone in terra italica di uomini coraggiosi, di comprovato intelletto e abituati a confrontarsi con gli stranieri sulle questioni spirituali, come ne esistono invece in oriente. Inoltre, l'arianesimo si sta diffondendo oltralpe e nessuno meglio di Atanasio che, ancora diacono, aveva partecipato al concilio di Nicea, indetto proprio per risolvere la questione di Ario, lo conosce e sa come affrontarlo.

Forse è così che un certo Teodoro fu inviato dopo poco a convertire i Galli recalcitranti del Vallese. Il suo nome è di chiara origine orientale e viene associato per omonimia ad un soldato facente parte della legio XII fulminata, nota soprattutto per i 40 martiri di Sebaste (tra i quali si annovera appunto un Teodoro/Teodulo), che fu di stanza anche in Egitto. Poteva dunque il missionario inviato nel vallese essere di origini greco-egizie?

Incamminatosi lungo la via romana, dopo una sosta tra i fasti di Augusta Pretoria, Teodoro sale fino al passo del Mons Iovis per poi puntare deciso verso il castrum Tauredunense, passaggio obbligato verso le terre germaniche e sede amministrativa del territorio presso il quale avrebbe dovuto svolgere la sua attività di predicatore.

L'insediamento fortificato sorge nei pressi di una parete rocciosa, dalla quale sgorga una copiosa fonte d'acqua pura. Idoli pagani, statue e cippi testimoniano la perversione di queste genti, non solo dei selvaggi galli, ma anche dei Romani che vi si sono insediati. Alcuni sono ignoti, mostruosi. Altri li riconosce. Li pensava sepolti, distrutti. Invece sono vivi e adorati dai locali. Si informa, chiede, osserva, studia e si rende subito conto che solo la presenza di un vero “testimone della fede”, anzi uno per ogni idolo pagano, può condurlo alla vittoria in questa battaglia contro la miscredenza.

I giorni passano. C'é un sepolcro in un angolo della necropoli presso la rupe, vicino al ninfeo con le sue acque cristalline. Pare sia il più antico. I gallici gli tributano i massimi onori. Attende ancora. Predica. Poi, quando tutto è pronto, con l'appoggio del senatore, risolleva i futuri “martiri” dalle tombe. Non trova le loro teste ma, accanto ai loro resti, rinviene lunghe spade...

Sappiamo poco di come andò veramente. Fu Eucherio di Lione, molti anni dopo, a scrivere la storia, leggendaria, di certi soldati martirizzati per aver rifiutato di uccidere poveri cristiani. Il vescovo era solo l'ultimo di un nutrito gruppo do asceti francesi che, folgorati dalla vita monastica avevano tentato di trasfeirsi in Egitto, e precisamente in tebaide, dove l'eremitaggio era nato. L'idea probabilmente gli era venuta frequentando Ilario, il futuro arcivescovo di Arles, a Lerìns. Il monastero era stato fondato dal predecessore e parente di Ilario, Onorato, dopo aver invano tentato di imbarcarsi per l'Egitto e raggiungere Tebe, dove intendeva abbracciare la regola monastica del pagano convertito Pacomio.

Eucherio, pur avendo rinunciato a viaggiare verso l'Egitto, si era ritirato in una grotta non lontano da Arles. La nostalgia per la vita eremitica e per la lontana terra dei faraoni, però, non l'aveva lasciato neppure quando era stato eletto alla cattedra lionese. Sempre accanto al maestro ed amico Ilario, nutriva evidentemente la certezza che gli insegnamenti dei padri del deserto fossero la soluzione a tutti i problemi cui dovevano far fronte, dalla regolamentazione dell'attività vescovile, alla cristianizzazione delle zone ancora pagane, alla feroce disputa con i pelagiani. È in questo contesto che Eucherio scriverà il più celebre dei testi, Passio Acaunensium Martyrum, in cui ripercorre la storia leggendaria dei soldati martirizzati, la Legione Tebea, e la riscoperta dei loro corpi per opera di Teodoro. Sull'effettiva storicità del racconto e dei suoi successivi rifacimenti ancora si discute. Un contingente militare che però, a quanto pare, di tebano non aveva nulla, fu effettivamente invitato sul finire del III secolo nella zona per soffocare la rivolta dei Bagaudi. Erano tuttavia esistite alcune unità militari romane “tebaiche” per titolo onorifico, non certo perché i componenti erano stati arruolati nei deserti nilotici e una di queste era stanziata in Italia al tempo della riscoperta dei corpi santi.

Stando al vescovo di Lione, il contingente contava 6600 soldati. In fasi successive e per ripetute decimazioni (pratica in realtà in disuso da secoli) sarebbero stati tutti uccisi per decapitazione. Ma di essi ci restituisce soltanto tre nomi certi Maurizio, Essuperio, Candido (quelli di cui Teodoro avrebbe ritrovato i resti), cui aggiunge Vittore e in successive versioni Orso “secondo la tradizione popolare” (e di cui evidentemente non erano state rinvenute reliquie). Attualmente la “lista” dei tebani conta almeno 500 nomi, che si aggiunsero nel corso dei secoli, ritrovati prodigiosamente e sovente indicati come quelli che, inverosimilmente, sarebbero riusciti a fuggire dal massacro, ripiegando in piemonte e in Francia, dove sono per lo più localizzati.

L'archeologia, al già complesso e intricato problema ha aggiunto ulteriori misteri. Gli scavi effettuati fin dagli anni Cinquanta, ma soprattutto a metà degli anni Novanta, sotto e intorno all'Abbazia di San Maurizio ad Acauno/Agauno (nome tributato da Sant'Ambrogio al castrum Tauredunense proprio in onore dei legionari martiri) hanno riportato alla luce le vestigia dei primi edifici cristiani, risalenti al III sec. Sei tombe, vuote, sono state individuate sotto il pavimento della chiesa più antica.

Soprattutto sono riemersi dal passato utensili dell'età del bronzo, resti di templi, di are votive, di cippi e di lapidi che restituiscono un'immagine di Agauno ben diversa da quella di un semplice castrum romano. Da sempre frequentata, prima dell'avvento dei tebei la rupe rocciosa era un luogo “NYMPHIS SACRUM”. La fonte che sgorgava da un anfratto nella viva roccia, alimentava probabilmente un “ninfeo”, tempio delle divinità benefiche dell'acqua greco-romane, di cui è però stato rinvenuta solo parte dell'arco di accesso e l'altare con l'iscrizione che lo ricorda (II sec. circa). Le acque dello stesso furono poi usate per alimentare il battistero costruito nei pressi della parete rocciosa.

Altri cippi testimoniano che uno dei numi tutelari di Agauno era certamente Mercurio, cui un esattore di nome Montano avrebbe consacrato, dopo averlo restaurato, un tempio “decadente per la sua antichità”. E ancora un altro esattore, Daphnus elevò un monumento al dio [Jupiter] Optimus Maximus. Il duumviro Vinelio Vegetino addirittura dedicò un cippo al misterioso Sedatus, il dio-cavaliere nero della Pannonia.

I ritrovamenti riecheggiano le parole di Giulio Cesare: “Il dio che essi [i Galli] onorano di più è Mercurio: le sue statue sono le più numerose, essi lo considerano come l’inventore di tutte le arti, è per essi il dio che indica la rotta da seguire, che guida il viaggiatore, è colui che maggiormente è capace di far guadagnare denaro e di proteggere il commercio. Dopo di lui, adorano Apollo, Marte, Giove e Minerva. Hanno di questi dèi pressappoco la stessa idea che ne hanno gli altri popoli: Apollo guarisce le malattie, Minerva insegna i princìpi delle opere e delle tecniche, Giove è il signore degli dèi, Marte presiede alle guerre” (De Bello Gallico, VI, 17).

Non sarebbe strano se il Mercurio di Montano e il Giove di Daphnus fossero la romanizzazione di dèi locali. La convivenza delle divinità di ogni regione dell'impero è ben testimoniata nelle ville romane e proprio sul finire del IV sec. (392-393 d.C.) l'usurpatore Eugenio occupa l'italia e dopo aver raggiunto Roma, fa riaprire i templi pagani (chiusi ma non distrutti).

Non va poi dimenticato che O.M., acronimo di Optimus Maximus e sempre riferito al “dominus” Giove, veniva usato per rinominare la massima divinità di ogni regione o città conquistata Così il Baal libanese era Juppiter Optimus Maximus Helipolitanus (Heliopoli è Baalbek) e Amon, dio egizio di Tebe, Juppiter Optimus Maximus Hammon.

Teodoro, giunto ad Agauno, si sarebbe dunque trovato a dover “competere” con uno stuolo di divinità locali “presiedute” da Giove. Costui era facilmente trasmutabile nel dio unico cristiano, così come era avvenuto in altri luoghi (ancora oggi D.O.M. antico epiteto di Giove è ben visibile su innumerevoli chiese cristiane!), gli altri déi dovevano invece necessariamente essere ridotti a santi, meglio se martiri i cui corpi erano lì sepolti. Ma erano tanti.

Se il futuro primo vescovo del vallese era davvero egiziano, forse li avrebbe presi per divinità egizie, a partire da Giove con la corazza, così simile a Giove Ammone e fino a Sedatus, con la mantella nera e in sella a un cavallo nero, colore che in Egitto è quello della pelle degli dei.

Ritrovò, come detto, alcuni corpi presso la parete rocciosa. Erano probabilmente antichi sacerdoti-druidi sepolti con spade rituali. Non ci sono evidenze storiche che i celti vallesani fossero grandi guerrieri ma spesso sono state trovate lunghe lame nelle sepolture. Lo stesso è accaduto in Ossola, dove, altrettanto, i cosiddetti Leponti non hanno mai avuto fama di essere grandi guerrieri, eppure le loro necropoli sono state trovate piene di spade... è curiosa a tal proposito una annotazione di Plinio, secondo il quale vallesani e lepontini erano “imparentati”.

Forse erano lunghe spade rituali, segno del “viaggio” spirituale dei loro possessori, sacerdoti che avevano “tagliato” e “reciso” ogni legame per incamminarsi lungo la strada dello spirito. La dedicazione alla ninfe e la sicura presenza di un ninfeo, collegano poi le spade al culto delle acque (in Cina si piantava nel terreno una spada in corrispondenza di una falda acquifera per far sgorgare una nuova sorgente e forse così facevano anche i legionari romani. In alcuni casi anche i menhir megalitici potrebbero essere stati usati per tali scopi).

Ma agli occhi di un egiziano quelle divinità mezzo celtiche e mezzo romane (è sempre Plinio a notare una certa somiglianza tra l'Egitto e la Gallia, unici paesi in cui si coltivava con successo il lino) sarebbero sembrate proprio entità della religione pagana dei faraoni. Occorreva decapitarli (tale fu non a caso la sorte dell'intera Legio Angelica o Tebea), privarli della loro parte più divina, per poterli ridurre a semplici corpi santi umani. Quanto alle spade, essi sarebbero stati i “militi” della fede grazie ai quali Teodoro avrebbe cristianizzato il Vallese e nessun soldato poteva essere migliore di un soldato vero che aveva rinunziato alle armi della guerra per abbracciare quelle della religione!

L'unico “problema” era la loro origine egiziana. Ma proprio in quegli anni in Italia nord occidentale era stanziata una unità militare (non una legione!) romana che secondo la Notitia Dignitatum portava l'appelativo di “Thebeorum”.

Ecco dunque... soldati martiri arruolati in Egitto e portati a combattere nel Vallese! Quelli riportati da eucherio per bocca di Teodoro sono giusto quattro.

Il dio tebano Knum: Maurizio, “primicerius”, cioè cavaliere, com l'Apollo-Sedatus dio solare (è caso che san Martino di Tours, forse un alterego dello stesso Sedatus, si “recò a omaggiare” i Martiri Tebei ad Agauno dopo la loro riscoperta?).

Il dio Seth: Vittore, il veterano di guerra, il caos antico, come il signore del caos Saturno (necessario però alla vita. Minerva è, al femminile la “guerra giusta e necessaria”)

Il dio Thot: Esuperio, “explorator”, il viaggiatore/messaggero Mercurio.

Il tebano Montu: Candido, “senator militum”, il signore della guerra Marte.

Ben presto anche nei territori limitrofi le divinità celto-egiziane sarebbero state “arruolate” nella Legione...

BIBLIOGRAFIA:

Henri Michele, Saint-Maurice: aperçu sur le site archéologique du Martolet, in Les Echos de Saint-Maurice tome 84, Abbey de Saint Maurice, 1998

David Woods, The Origin of the Legend of Maurice and the Theban Legion, in “Journal of Ecclesiastical History”, Vol. 45, No. 3, July, 1994 Cambridge University Press

Massimo Centini, Martiri Tebei, Priuli e Verruca, Ivrea, 2010

Van Berchem, D. Le Martyre de la Légion Thébaine: Essai sur la formation d'une légende, Basle, 1956

John Arnott MacCulloch, The religion of the ancient celts, T. & T. Clark, Edinburgo, 1911

Thomas W. Rolleston, Myths and Legends of the Celtic Race(1911), Digireads.com Publishing, 2010

Ernest Alfred Wallis Budge, The gods of the Egyptians or studies in Egyptian mithology, 2 voll, Open Court Publishing Co., Chicago, 1904

Beniamino M. Di Dario, La 'Notitia Dignitatum'. Immagini e simboli del Tardo Impero Romano, Edizioni AR, Padova, 2006

Divine incorporazioni