Le Mummie della Sacra

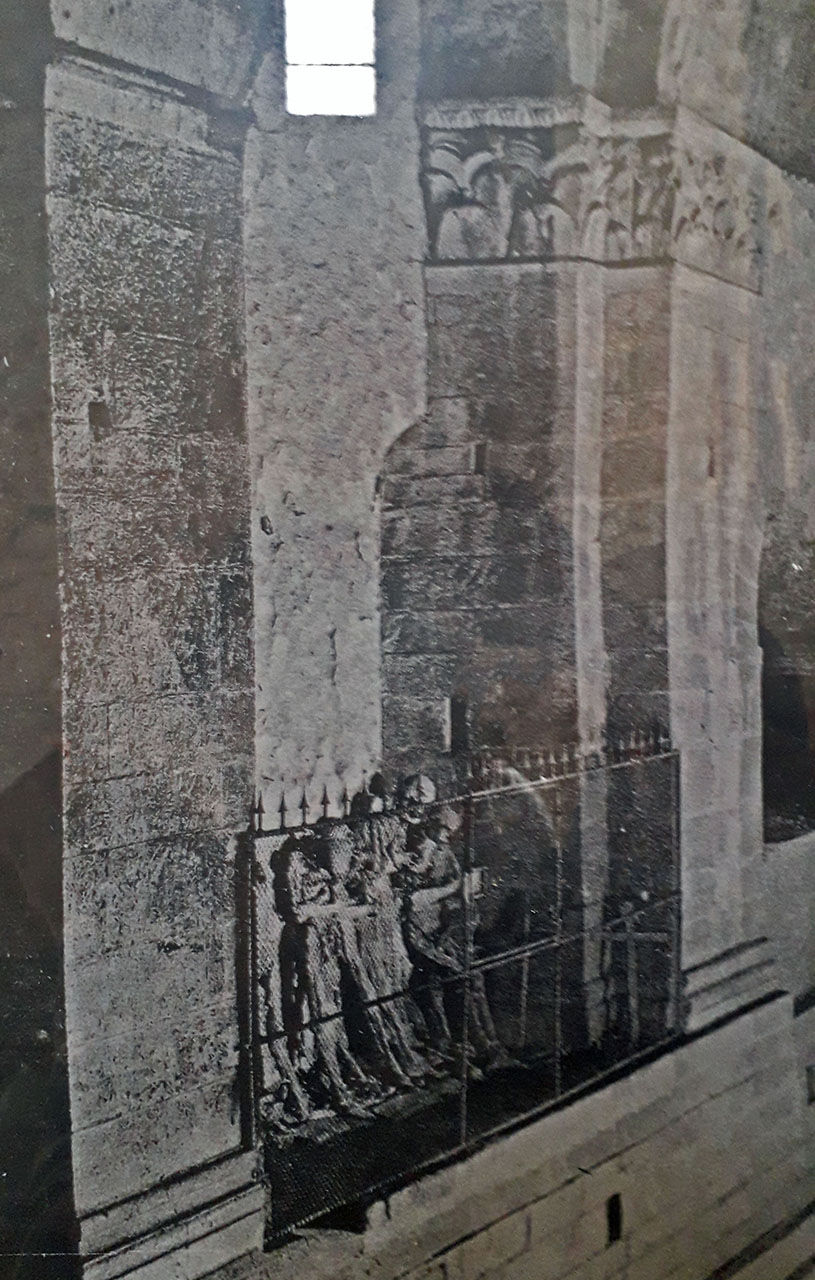

All’ingresso della Sacra di San Michele, poco prima dello Scalone dei Morti, fa bella mostra di sé la riproduzione fotografica di un vecchio acquerello, in cui sono ancora visibili le celebri “Mummie” che si affacciano ghignanti sopra lo scalone, “abbracciate” ad una grossa croce. Furono immortalate anche in alcune rare foto, allineate contro il muro e protette da una grata. Oggi riposano sotto i gradini, ma erano una presenza importante e venerata.

La più curiosa menzione relativa alle mummie è quella contenuta in uno dei volumi della fortunata collana Murray's Handbooks for Traveller, dell’editore londinese John Murray, dedicato al Nord Italia e pubblicato nel 1847: “Questa scala è sostenuta da un enorme pilastro centrale: qua e là le rocce contro le quali l'edificio è costruito, appena fuori, e porzioni di sepolcri sono vagamente visibili. In cima c'è un grande arco, pieno di cadaveri essiccati. Fino a poco tempo fa, questi cadaveri erano collocati seduti sui gradini della scala; e quando si saliva alla chiesa, si doveva passare tra le orribili file di queste sentinelle. […] Da dove venivano i cadaveri, o perché erano collocati lì, non si può sapere: rispettati, se non venerati, i contadini li vestivano e li adornavano di fiori, il che deve averli resi ancora più orribili”.

Diverse sono le informazioni rimarchevoli che se ne deducono. Pare intanto che le mummie in origine non si trovassero negli archi che sovrastano lo Scalone, bensì sedute sui gradini ed era necessario muoversi tra di esse e aggirarle per poter salire fino al Portale dello Zodiaco.

Inoltre, erano vere e proprie reliquie, venerate dalla popolazione locale che provvedeva a “vestirle”, a mantenere in ordine i loro abiti e ad “adornarle di fiori”, un’usanza che senza dubbio proviene da un lontano passato.

La rimozione di questi corpi dai gradini poi, a quanto sembra, era recente. Ma un altro testo, edito nel 1822, Descrizione dei santuarii del Piemonte più distinti per l'antichità della loro venerazione e per la sontuosità dei loro edifizii opera adorna delle vedute pittoresche di ogni santuario dedicata alla s.r.m. di Carlo Felice re di Sardegna, volume primo, già registrava la presenza di cadaveri addossati ai muri e non seduti sui gradini: “Salendo le scale il passaggiero trovasi come atterrito alla vista di alcuni scheletri che, tratti dalle catacombe de’ monaci, furono colà rizzati lungo il muro, ed addobbati nelle più strane fogge; opera di qualche Pellegrino venuto negli ultimi tempi al Santuario”.

Anche questo autore, Modesto Vittorio Paroletti, indica chiaramente che la macabra esposizione di corpi “addobbati nelle più strane fogge” è una “opera recente”, ma non specifica in alcun modo qual’era la situazione precedente. Sostiene, però, che quei cadaveri erano stati esumati dal “sepolcro dei monaci”, la struttura ottagonale absidata ai piedi della Sacra, che viene indicata come tomba collettiva, nonostante a suo interno non siano state rinvenute sepolture. Il cimitero dei frati si trovava infatti intorno alla struttura che probabilmente fungeva da cappella funeraria.

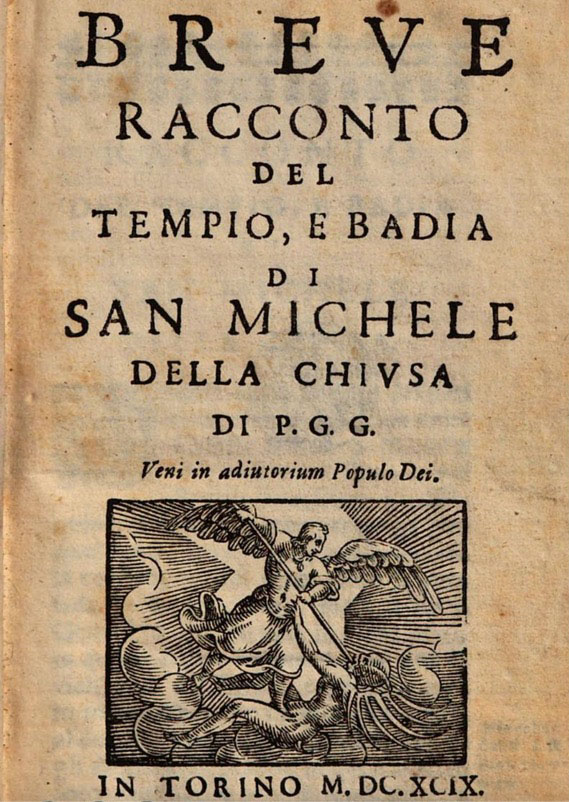

Risalendo tra i meandri del passato, un lavoro del 1699, scritto da Pier Giacinto Gallizia, Breve Racconto del tempio e badia di San Michele della Chiusa (in questo testo compare per la prima volta la leggenda della Bella Alda), a proposito dello Scalone si limita a descrivere “una gran scala che ha più di cento gradini, à lato di cui vedonsi parecchi sepolcri degli Abbati, e Monaci”.

L’inciso “e Monaci”, preceduto da una virgola, significa che si vedevano i monaci e i sepolcri degli abati, quindi le mummie c’erano e la loro presenza non era considerata così strana. Se fossero negli archi, sui gradini o presso entrambi non è dato saperlo.

Non c’é dubbio che questi corpi cadaverici provocassero forti emozioni in chi vi passava accanto. In Tradizioni italiane per la prima volta raccolte in ciascuna provincia dell'Italia e mandate alla luce per cura di rinomati scrittori italiani (1847), si racconta dello spavento di cui fu vittima un certo frate Bernardo, il quale sceso lungo lo Scalone per serrare il portone dopo il tramonto, rimase chiuso all’interno poiché il vento aveva bloccato i battenti del Portale dello Zodiaco. Mentre tentava disperatamente di attrarre l’attenzione dei confratelli, il malcapitato monaco cominciò a sentire e vedere un teschio che camminava sui gradini. Fu salvato dal padre superiore, accorso alle sue grida, il quale si fece coraggio e sollevò il teschio di scatto, facendo fuggire il topolino che vi nascondeva all’interno. Da questo aneddoto deriva il soprannome di “scala dei sorci” dato allo Scalone dei Morti.

Verso la fine del XIX secolo lo scrittore inglese Samuel Butler, nel testo Alps and Sactuaries of Piedmont and the Canton Ticino (1881) riprende le notizie del Murray's Handbooks for Traveller in Northern Italy aggiungendovi qualche nota di colore: “Con la porta della chiesa aperta, quale straordinario effetto si dovrebbe ottenere. Il manuale del Murray dice che gli scheletri, che si trovano ora sotto l’arcata, un tempo erano posti in posizione seduta sugli scalini e venivano incoronati di fiori dai contadini.

Immaginatevi quindi questi scheletri seduti fra fiori avvizziti e neve alla luce lunare o del crepuscolo mentre scende un ripieno d'organo (Handel, adagio dal quinto gran concerto)”.

Inutile dire che, con l’esclusione di Butler, gli altri testi citati non riportano in alcun modo le fonti da cui hanno tratto le loro informazioni, le quali, pertanto, hanno un valore relativo e potrebbero essere “di prima mano” quanto ipotesi degli autori stessi intese per verità.

Forse è un dettaglio dei passaggi del Diario della Casa (Savoia) relativi alla definitiva rimozione delle mummie dallo Scalone dei Morti avvenuta nel 1936, ritrovati dalla Associazione Volontari Sacra di San Michele e pubblicati su Sacra Informa n.1 2013, che può illuminare, seppur flebilmente, il mistero di queste mummie.

17 marzo 1936: “Visita ai lavori dell'Illustrissimo Architetto Vittorio Mestruino che si ferma dal mattino fino alle ore 15 facendosi portare il pranzo da un albergo di S. Pietro. E' con lui l'impresario Sig. Maffioli. Chiamato dal suddetto Architetto, mi comunicò la decisione di trasportare le cosiddette mummie o scheletri, posti nella nicchia a destra di chi sale dello scalone, e trasportarli nel sepolcro dei nostri Padri e Fratelli, che si trova sotto lo scalone”.

18 marzo 1936: “Trasporto delle mummie (scheletri nella scala grande dei morti) nella tomba o camera mortuaria sotto lo scalone, già tomba dei PP. e Fratelli Rosminiani. Trasporto ordinato da S. E. Conte De Vecchi, Ministro della Educazione Nazionale. Nel mattino dalle ore 8 alle 10 e mezza due muratori prepararono un ponticello provvisorio per giungere al piano della larga nicchia, rimossero la griglia. Allora il P. Rettore, in cotta e stola nera, col chierico Giuseppe Pattarone, portarono Croce e aspersorio, salirono alle mummie, aspersile e recitate le preghiere rituali, cominciarono coi muratori a riempire di ossa, ossicini sparsi nella nicchia due casse e i muratori li trasportarono nella stanza mortuaria dei Rosminiani (i bocia o manuali scomparvero tutti, impauriti dalla vista dei cadaveri).

Sei cadaveri furono trasportati quasi intieri uniti i membri dalla pelle quasi incartapecorita: uno aveva le scarpe unite ai piedi, un altro scheletro era coperto da veste lunga con grembialino e mani giunte; quando tutte le ossa e scheletri furono trasportati in detta stanza mortuaria, uniti insieme, scese il P. Rettore in cotta e stola col detto chierico, asperse coll'acqua Santa, recitò le preci rituali e per le 10 e mezza la mesta funzione era finita. Requie e pace alle anime loro. Pax”.

L’abbigliamento di uno di quei corpi trovati pressoché interi è inequivocabile: la tunica lunga e soprattutto il grembiule sono il segno che il personaggio non era un uomo qualunque, bensì un vero e proprio “apprendista”. Il grembiule è infatti “il simbolo del corpo fisico, dello sviluppo materiale di cui lo spirito deve rivestirsi per prendere parte all’opera di Costruzione Universale” (Jules Boucher, La symbolique maçonnique, 1953), cioè del “vero lavoro” che porta l’uomo alla spiritualizzazione. E ciò si riferisce alla “massoneria” antica che, ben distante dalle caricature moderne senz’anima, era la Via Spirituale dei veri Costruttori di Cattedrali.

Esisteva un particolare tipo di grembiule, documentato almeno in Tibet e in Africa, ma probabilmente presente anche in occidente (ad esempio, ancora in epoca longobarda Paolo Diacono descrive l’uso particolare di teschi come coppe cerimoniali, testimoniando l’impiego delle ossa umane in certi ambiti rituali), che era realizzato con ossa umane intarsiate e il cui scopo era “associare i morti al lavoro spirituale che si intendeva compiere”.

Non si trattava di vana superstizione bensì di un rapporto di continuità e di aiuto tra vivi e morti che non si limita ad un laconico “memento mori”: “ricordati che devi morire”. Così, forse, si può spiegare la venerazione della gente semplice per le mummie disposte lungo lo Scalone e sotto gli archi della Sacra: erano le spoglie mortali di coloro che “erano andati avanti”, tracciando la strada per chi avrebbe voluto seguirli in quella particolare via spirituale, al di là della semplice vita cenobitica. I fiori di cui venivano addobbati quei corpi, infatti, sono essi stessi rappresentazioni delle anime dei morti e in particolare sono archetipi dell’anima. Quasi certamente quindi non erano fiori presi a caso quelli con cui venivano incoronati e dal colore e dalla specie di questi fiori potremmo trarre, semmai ci fosse possibile risalirvi, molte altre indicazioni.

Resta il mistero sull’epoca in cui questi corpi naturalmente mummificati furono accomodati sui gradini, sui motivi per cui si scelsero queste insolite posizioni e sull’identità dei personaggi che accettarono di fare delle loro membra, dopo la morte, queste sacre reliquie.

Si ringrazia anticipatamente chiunque volesse segnalare eventuali altri testi, fonti, ecc. per approfondire questo breve studio

BIBLIOGRAFIA

Pier Giacinto Gallizia, Breve Racconto del tempio e badia di San Michele della Chiusa di San Michele, Giov. Batt. Zappata, Torino, 1699

Modesto Vittorio Paroletti, Descrizione dei santuarii del Piemonte più distinti per l'antichità della loro venerazione e per la sontuosità dei loro edifizii opera adorna delle vedute pittoresche di ogni santuario dedicata alla s. r. m. di Carlo Felice re di Sardegna, volume primo, F. Reycend e compagnia, Torino, 1822.

Aa. Vv., Murray's Handbooks for Traveller in Northern Italy, John Murray, London, 1847

Aa. Vv., Tradizioni italiane per la prima volta raccolte in ciascuna provincia dell'Italia e mandate alla luce per cura di rinomati scrittori italiani, Volumi 1-4, Angelo Brofferio, Torino, 1847

Samuel Butler, Alps and Sactuaries of Piedmont and the Canton Ticino, David Bogue, London, 1881

Jules Boucher, La symbolique maçonnique, Dervy, Parigi, 1953

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dizionario dei Simboli, Bur, Milano, 2001

Aa. Vv., Deposizione delle Mummie (scalone dei Morti) sotto lo Scalone nel sepolcro dei padri rosminiani, Sacra Informa n.1 2013, Avo Sacra, Sacra di San Michele, 2013

Storia dell'uomo che scopriva le tombe con il pendolino

Talvolta eventi fortuiti fanno riemergere dalle nebbie del passato storie dimenticate e curiose ma che meritano di essere raccontate anche se minacciano di sollevare dei gran polveroni. Quello che mi accingo a circostanziare è proprio uno di quei fatti, che lasciano interdetti per la stranezza di ciò che accadde e perché il testimone è il protagonista stesso, uomo di chiara fama e di indubbio prestigio, che non si fece scrupolo di pubblicare un libro sulla questione a proprie spese, affinché non se ne perdesse memoria.

Cosa pensereste se vi dicessi che Felice Pattaroni, «cavaliere al merito della Repubblica» e scopritore dell’ampia necropoli e dell’abitato del IV-V sec. a. C. di Pedemonte, presso Gravellona Toce (VB), individuò una per una le tombe (circa 126) vagando per la campagna con un pendolino per le mani?

Questo è quanto scrive a chiare e vivaci lettere lui stesso in un piccolo libro fatto stampare a sue spese, dal titolo «Come si diventa Radioestesisti», con il quale appunto rivendica anche il modo in cui giunse a fare le sue straordinarie scoperte.

«Tornato dall’Argentina, per ragioni di salute, mi dedicai, durante una lunga convalescenza, alle ricerche storico-archeologiche in Gravellona Toce (Novara) paese di residenza. Un eminente storiografo e scrittore Ossolano, il Cav. Enrico Bianchetti di Ornavasso, mio paese natìo, con la sua opera “L’Ossola Inferiore” mi aveva messo la pulce nell’orecchio circa l’esistenza in un luogo di un abitato di origine Gallo-Romana. Appassionato di ricerche mi avventurai attraverso le campagne […] Alla radiestesia neanche ci pensavo credendola un’arte creata dalla fantasia o frutto della superstizione».

In Argentina aveva incontrato alcuni «rastreadores» capaci di scovare grazie al loro «intuito» ladri e lestofanti in mezzo alla pampa. Ma pensava fossero invenzioni letterarie o poco più.

Dovette ricredersi. «Le sorprese, nella vita, non mancano mai: non è una sorpresa svegliarsi una mattina e trovarsi, poco dopo, di colpo, radiestesisti?».

E infatti, il primo maggio 1954 si imbatté, per puro caso, nella prima tomba. La riconobbe da alcuni resti di carbone emersi da una buca per lo spegnimento della calce. Fece fermare i lavori, avvisò la Sovrintendenza e un mese esatto più tardi, avendone avuta l’autorizzazione, cominciò a scavare. Mentre scavava, giorni dopo, vide gli operai, che stavano scavando le fondamenta di una casa moderna, tentare di scaricare un carico di pezzi di marmo. Fu improvvisamente sopraffatto dalla visione, proprio in quel punto, di una tomba, la più bella dell’intero complesso, come dichiarò, e fece in modo che il materiale finisse da un’altra parte, a costo di farsi prendere per pazzo.

«I polsi mi battevano forte, la testa mi bruciava e provavo delle vampe come quelle della menopausa femminile». Piantò un paletto per segnalare il punto e attese altri quattro mesi per arrivare a scavare fin lì. Rinvenne all’inizio soltanto un «pozzetto gallico»; tuttavia, giunto sul fondo, fece rimuovere una pesante pietra ed apparve una tomba: «Si trattava veramente della tomba più bella e più antica e, per di più di quella di un guerriero che ricordava la I invasione Gallica avvenuta appunto nel V sec. a. C. Finalmente potevo considerarmi soddisfatto e questo grazie alla “radiestesia”».

Durante la primavera successiva Pattaroni continuò le sue esplorazioni nella campagna gravellonese, fidandosi della sua sensibilità radioestesica. Un giorno fu avvicinato da una bambina di meno di due anni di età, incuriosita dal suo strano modo di distendere le mani. Così per non essere disturbato dalle sue continue domande la fece camminare davanti a sé e prese a chiederle, di tanto in tanto, secondo lei cosa c’era sotto la terra che lui indicava. La bambina rispondeva «i moot» (i morti) in alcuni casi, oppure «niente». Una volta esclamò perfino «I lomani!» (i romani).

Come poteva saperlo? Pattaroni tornò sul luogo la sera stessa e alla luce della luna, riuscì a localizzare con la massima precisione ben ottanta tombe: «Posi, ad ogni tomba, un contrassegno e, man mano la Soprintendenza sollecitava di mettere in luce un certo numero di tombe, venivano messe in luce e, alla presenza del Sovrintendente e di numerosi studenti, le tombe venivano aperte».

E così, proprio lui che non ci aveva mai creduto e si era sentito pazzo, per merito anche del fortuito incontro con un affermato neurologo originario di Varzo e specialista alle Molinette di Torino, il dott. Zanalda, che l’aveva incoraggiato a continuare a sperimentare la sua sensibilità, restituì alla sua città natìa un gran pezzo della sua storia: «Grazie alla radiestesia Gravellona Toce ha potuto fondare il Museo Storico-Archeologico, ricco di ben centocinquanta corredi tombali di epoca Gallo-Romana».

Con la fine degli scavi e la fondazione del museo, nel 1960, Pattaroni abbandonò l’attività di archeologo dilettante e si dedicò invece alla «medicina bioradiante», applicandovi la stessa tecnica radioestesica che si era sorpreso a esercitare istintivamente anni prima. Venivano pazienti da ogni dove, da tutta Italia e perfino dalla Francia e dalla Svizzera, ai quali non chiedeva mai nulla in cambio: «In questi lunghi anni di lavoro ho potuto curare parecchie migliaia di pazienti e, fra questi, trovai centinaia di collaboratori, non solo perché mi fornirono foglie, erbe, fiori, ma soprattutto perché, mettendosi nelle mie mani, mi fornirono una enorme quantità di cognizioni utilissime per la vita».

Certo queste sono informazioni che si preferisce tacere, allontanando la radiestesia da lui praticata dall’idea che le sue scoperte archeologiche ne fossero la sua prova prima, anche se i suoi libri più strani e fastidiosi, dedicati proprio all’argomento, non possono essere depennati dalla sua bibliografia.

E del resto, nessuno potrebbe immaginare quante altre scoperte scientifiche in ogni campo dello scibile umano, anche importantissime, siano state e ancora siano il frutto della sensibilità radioestesica di tanti medici, professori, archeologi, astronomi, speleologi, geologi e scienziati che la coltivano in gran segreto.

«Auguro a tutti i lettori di questa modesta opera di riuscire a diventare dei buoni radiestesisti o dei buoni guaritori, in modo che possano trovare, anche tra i travagli della vita, delle grandi soddisfazioni».

Tutti i brani citati provengono dall’opera «Come si diventa radioestesisti» di Felice Pattaroni, Omegna, 1977.

S’Acabbadora, il Répit e l'Acqua delle Undici e Mezza

«Il luogo del transito procura fatica,

faticosa è la via che vi conduce,

e in mezzo ci sono le acque della morte,

che sono inaccessibili» (Epopea di Gilgamesh 10, II, 24)

Chi è venuto prima di noi aveva un rapporto franco e certamente più sereno del nostro con la morte, ne conosceva ogni aspetto e si preparava attentamente a questo fondamentale incontro. C’era nell’antichità un’assoluta urgenza non solo verso il trapasso in sé, bensì verso il suo svolgersi nel migliore dei modi, quella «buona morte» ridotta oggi soltanto a propaganda materialista che rinnega tutta la profondità spirituale da essa sottesa.

Se restiamo prigionieri della concezione attuale non possiamo in alcun modo comprendere il rapporto tra gli antichi e la morte, la cui più alta e perfetta sintesi è forse la «sorella morte» di francescana memoria. Dobbiamo tornare ad abbracciarla e a sentirla come parte del fluire incessante e meraviglioso dell’esistenza, non come blocco fissato in un certo tempo.

In alcune zone d’Italia tra cui il Piemonte, si ricorda ancora l’usanza detta «acqua delle undici e mezza», generalmente ritenuta la richiesta del morente di un aiuto a «passare oltre» e quindi come una sorta di eutanasia. Una simile idea è con buona probabilità frutto del preconcetto e della mancanza di una vera prospettiva escatologica.

A rigor di logica, è difficile, per non dire impossibile, che un sorso d’acqua offerto al morente abbia il potere di provocare l’agognato distacco e di farlo passare oltre, a meno di immaginarne il soffocamento provocato dal liquido. L’acqua perciò potrebbe anche alludere a qualcos’altro. È la fonte della vita stessa, il primo elemento. E non bisogna dimenticare che per gli antichi nascere e morire erano due aspetti di uno stesso percorso, non l’inizio e la fine, ma due passaggi, tant’è che che nei testi arcaici si parla sia di «acque di vita» che di «acque della morte».

Il particolare più curioso è però l’orario cui quest’acqua è legata nella diceria popolare. Evidentemente simbolico e diverso dalla «undicesima ora» della parabola evangelica dei lavoratori nella vigna, esso corrisponde astrologicamente in occidente a 15° del Capricorno, che è l’istante del concepimento «spirituale», il fluire nuovamente nella vita. Non è difficile quindi riconoscervi la richiesta di aiuto per garantirsi una nuova nascita, morendo nel modo più armonico. Quanto all’acqua, essa è identificabile astrologicamente con quella che l’Aquario riversa dal vaso ed è proprio «nell’ora dell’Aquario» che avviene il concepimento fisico. Identiche conclusioni potrebbero essere tratte applicando i principi astrologici della medicina cinese arcaica.

Sembra quindi che questa «diceria», lungi dall’essere una generica speranza di aiuto «in extremis», sia invece una richiesta di «morire bene» per rinascere non in spirito, ma proprio in una nuova vita fisica, in modo coerente a ciò che prospettano le tradizioni relative alla «reincarnazione».

Dall’antichità ci sono giunte, seppure in forme degradate e spesso incomprese, molte forme di accompagnamento alla morte, di cui si ricordano soprattutto i particolari più truculenti e tragici. Un caso estremamente interessante e dibattuto è quello della «femina agabbadòra» sarda, sul quale vale certamente la pena di riflettere.

Acabbadora1 era il nome che designava chi, in ogni villaggio, dell’isola, interveniva appunto per accompagnare alla morte i moribondi che non erano in grado di lasciarsi andare. Per lo più erano donne a svolgere questo compito, ma non è escluso - sebbene incerto - che in qualche caso il ruolo possa essere stato ricoperto da uomini.

Non sembrano esserci dubbi sull’esistenza di queste figure, anche se non ci sono veri documenti che lo attestino, a parte i resoconti di alcuni studiosi e scrittori che non hanno mai rivelato le loro fonti2. Le prima notizie risalgono al padre scolopio Vittorio Angius3 che cita l’esistenza di «vecchie pazze» con mazzuoli, chiamate ad alleviare una morte difficile percuotendo la nuca o il petto del moribondo.

Secondo altri, invece, a partire dall’antropologo Francesco Alziator4, uno dei maggiori studiosi del fenomeno, lo strumento era un piccolo giogo che veniva posto sotto il cuscino del moribondo.

Sono diverse le testimonianze su come questa particolare usanza si svolgesse. Nessuno sapeva chi fosse l’acabbadora, perciò veniva «chiamata», quand’era necessario, lasciando il morente in casa solo e spalancando tutte le finestre e le porte al tramonto. Durante la notte la donna giungeva velata e in silenzio, rimuoveva lo scapolare, le medaglie e ogni altro oggetto religioso dal corpo del moribondo e dalla camera (se non avevano già provveduto i parenti); poi lo accompagnava a morire. E qui le versioni divergono. In qualche caso si racconta che gli premesse sul viso un cuscino fino a soffocarlo, molto più spesso pare gli assestasse un colpo secco sulla nuca o sulla fronte con uno speciale martelletto di legno, chiamato, secondo Angius5, «sa mazzocca».

Si insiste sull’alone macabro di questo lascito della tradizione, identificandolo come eutanasia. Eppure sono stati diversi i ricercatori che hanno sollevato dubbi in proposito. Gino Cabiddu6 sosteneva che le acabbadoras fossero leggende o che rappresentassero qualcosa di diverso da ciò che si voleva intendere e puntualizzava che, in ogni caso, le femine non ammazzavano le persone, si limitavano ad affrettarne la fine. Fausto Fresi7, concludeva che il loro compito era di «finire» cioè di portare alla fine, coloro che, pur soffrendo da lungo tempo «non riuscivano a morire», una condanna che la gente temeva più della morte stessa.

Recentemente Chiara Dolce e successivamente Italo Bussa hanno svolto meticolose indagini sul fenomeno giungendo a distinguere definitivamente la figura inverosimile e inventata della femina sanguinaria e omicida con il martello, da quella “magica” che potrebbe essere la “personificazione” di certe pratiche tradizionali effettive8.

L’esistenza di personaggi identici alle acabbadoras sarde, pur con altri nomi e con modalità differenti di azione è stata per altro attestata, anche con documenti storici, nell’Italia settentrionale e meridionale, oltre che in tutta la Francia, da Arnold Van Gennep9.

Particolarmente interessanti sono a tal proposito le testimonianze riportate da alcuni studiosi francesi a proposito della tradizione armoricana del «mel beniguet» o "maillet béni"10, il martello benedetto che aveva la stessa funzione attribuita a quello delle acabbadore sarde. Harmois11 riportava la storia di un abitante bretone che prestava il maglio ereditato dai suoi avi ai vicini di casa agonizzanti, affinché lo abbracciassero per scivolare più facilmente verso la morte e quella di un paesano di un villaggio vicino che era stato sepolto con un maglio fra le mani.

Jean-Loïc Lequellec, citandolo e rilevando l’usanza irlandese di deporre martelli nelle bare, affinché il morto potesse servirsene per aprire le porte del purgatorio, si chiedeva quindi se tali atti, a dispetto delle dicerie, non fossero in realtà assolutamente incruenti. E ancora, elencava, a sostegno di tale ipotesi, casi in cui il martello era a disposizione di un’intera comunità, conservato nella cappella del villaggio (come quella di Saint-Maltro presso Poulharff), in una cavità di un tasso presso la chiesa (come a Caurel) oppure appeso dietro la porta di ingresso del luogo sacro (ne parla John Aubrey intorno alla fine del 1600).

Di fronte a questi legittimi sospetti, non resta che analizzare attentamente gli elementi sopravvissuti all’oblio del tempo, per tentare di dirime la questione, a cominciare dall’etimologia del nome «acabbadora».

Si ritiene derivi dal castigliano «acabar» e dall’identico catalano «acabàr», che significano entrambi «finire, terminare» nel senso di «portare a compimento», così come le corrispondenti forme verbali sarde acabài/agabbare/accabbare12. Non ci sarebbe dunque alcun riferimento all’uccidere, bensì genericamente al porre fine. Tutto ha un inizio e una acabbadura (fine), anche la vita umana la cui morte è, appunto, l’acabbadura.

Poiché inoltre tali forme verbali hanno radice nel termine «cabu», capo, si potrebbe intendere che l’atto di concludere il tormento avvenisse attraverso la testa.

I due strumenti principali mediante i quali si compiva quest’opera pia erano il giogo e il martello, oggetto sacro il primo, temuto e misterioso il secondo. Il giogo, juale o juvale nei dialetti sardi, secondo il mito fu inventato, insieme all’agricoltura, dal greco Bouzyges, per ispirazione della dea Demetra. A questo personaggio è sovrapponibile il poco noto dio romano Sator, il seminatore, che compare anche nel celebre «quadrato magico». E Sator è Saturno (Saturno da satus, «semenza» e sero, «seme», ma anche saturare, cioè saziare). Questa preziosa informazione, è stata regalata al mondo dal noto esoterista Samuel Liddel MacGregor Mathers già nell'Ottocento, nella sua pur scarsa traduzione del quattrocentesco «The Sacred Magic of Abramelin the Mage», in cui, senza indugio, identifica l'enigmatico nome appunto con il dio-pianeta. Simbolo di unione con il divino, il giogo era considerato anche una rappresentazione della porta attraverso cui l’iniziato tornava dal mondo soprannaturale a quello terreno dopo l’esperienza «mistica». Più in generale è quindi il varco tra il mondo dei morti e quello dei vivi, quello attraverso cui si «torna indietro» che, di nuovo, richiama l’idea di una ciclicità dell’esistenza.

Sator-Saturno è, altrettanto, il dio del tempo e della morte, della distruzione necessaria che prelude a nuova vita. Il suo strumento è apparentemente la falce. In verità nei paesi celtici il dio della morte, Ankou o Ankow13, impugna un maglio. In Galles e in Bretagna era chiamato «piccolo martello della morte».

In tutte le tradizioni europee il termine che indica questo maglio allude a un oggetto con testa ovoidale di pietra e manico di legno. Non solo, tutti i nomi con cui viene indicato in occidente hanno la stessa radice, «mall, mael», il cui significato è molteplice: è il «martello di pietra» ma è anche il cielo, la folgore e di conseguenza è qualcosa che «taglia», separa, divide. Infine è qualcosa che viene lanciato.

Emblema di tutti questi significati è il martello del dio nordico Thor, il fulmine-ascia che è tagliente quando viene lanciato ed ha la forma di un maglio. Tale «strumento» è in grado di uccidere quanto di resuscitare (così capita con le capre magiche della tradizione norrena, Tanngnjòsrt e Tanngrisnir), di consacrare e di fecondare. Quest’ultimo attributo viene poi passato alla vergine cristiana, come indica una tradizione tedesca: «il fabbro lassù gettò il martello nel mio petto»14.

Il maglio è dunque l’attributo originale della «trista mietitrice», la morte, di cui è personificazione Saturno stesso. Separa il vivo dal morto, ciò che è degno di nuova vita da ciò che non lo è. Spezza i legami, anche quelli tra lo spirito e la carne, consentendo al moribondo di avviarsi verso il mondo dello spirito, da cui poi ridiscendere a nuova vita.

Il «màzzero» dell’acabbadora (traduzione in italiano ottocentesco del termine sardo «mazzocca», «mazzucca», «mazzolu» o «malteddhu») sembra essere appunto un bastone con un’estremità ingrossata e nodosa, riconducibile al tipo della «clava» saturnale.

Oggetti indubbiamente sacri entrambi - il giogo è la porta che viene aperta, il martello un ulteriore aiuto se ciò non dovesse bastare - sono certamente i protagonisti di una qualche tecnica rituale di cui non conosciamo più nulla se non i risvolti grotteschi dietro i quali è stata nascosta e poi perduta.

Ricorrendo però a conoscenze anche lontane, forse possiamo ricostruirne, almeno in parte, il funzionamento.

Il martello, come riportano le testimonianze relative alle acabbadore, serviva per percuotere la testa del defunto, la fronte, la nuca, «sopra l’orecchio»15 oppure le tempie. Non vengono però mai menzionati, neppure una sola volta, i segni e le tumefazioni che questa percussione ritenuta «violenta» avrebbe dovuto lasciare e che avrebbero certamente suscitato interesse in quanto «segni» dell’opera dell’acabbadora.

Forse i diversi punti indicati venivano toccati tutti insieme. La nuca corrisponde al passato, rappresenta l’eredità; dietro la nuca è localizzato il cervelletto o «cervello rettile», quello più «antico», istintivo. La fronte è invece il futuro, la visione di ciò che sta dopo. Il rito riservato al Papa defunto, che viene percosso sulla fronte tre volte dal camerlengo per constatarne il decesso, potrebbe esserne un applicazione e una sorta di privilegio: «aprire gli occhi» al pontefice morto sulla nuova vita che lo attende e quindi liberarlo con certezza dalle catene della vita terrena.

Quanto all’area delle tempie, in questa zona non ci sono ostacoli ossei e il cervello è indifeso. Già gli antichi greci sapevano che, se una freccia penetrava in quel preciso punto, avrebbe provocato la morte istantanea del malcapitato.

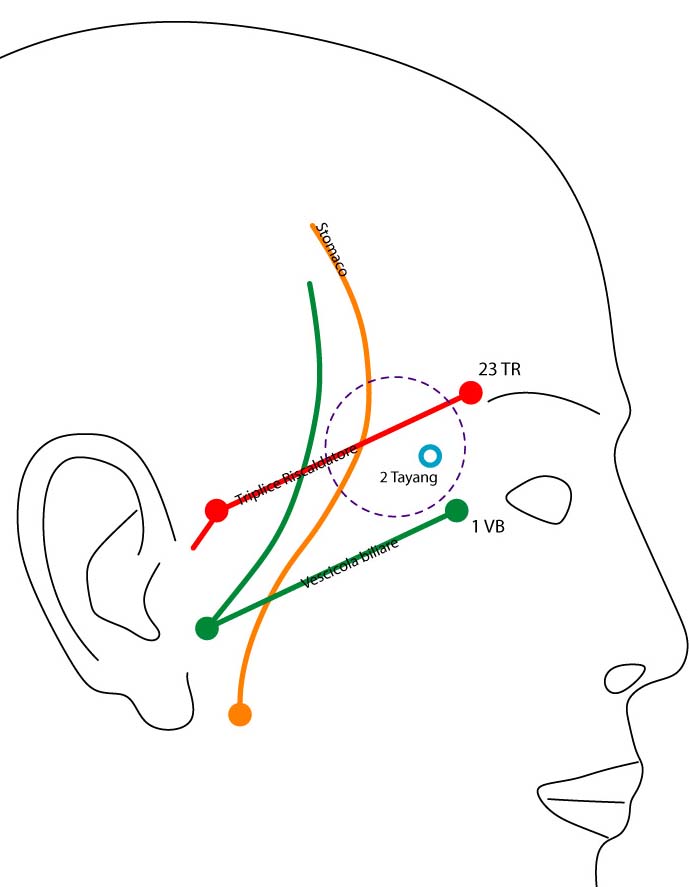

Ricorrendo ai principi della Medicina Cinese antica rileviamo che qui è localizzato il punto «straordinario» fuori meridiano di agopuntura denominato 2 Taiyang (che significa «Fegato»), utile per il trattamento di alcuni tipi di emicrania, della nevralgia del trigemino, della paralisi facciale, delle affezioni degli occhi, del mal di denti e noto ai praticanti di arti marziali perché, se percosso con forza, provoca immediata perdita di coscienza. Questo punto risulta inoltre quasi allineato verticalmente con i punti di agopuntura 23 TR (punta esterna del sopracciglio) e 1 Vb (punta esterna della piega della palpebra), entrambi correlati con le emicranie e i dolori oculari.

Proprio accanto a 2 Tayang c’é poi una sovrapposizione tra i percorsi dei due «meridiani energetici» Triplice Riscaldatore e Stomaco (accanto c’é anche quello tra Vescicola biliare e Stomaco). Tecnicamente attraverso il Triplice Riscaldatore (TR), il meridiano Milza-Pancreas (MP), che riceve il proprio ritmo dal meridiano Fegato (F), richiama l’energia vitale (il Q’i) proveniente dal meridiano Stomaco (S) e regolata dalle surrenali (che dipendono dal meridiano Reni - Rn).

Il permanere di energia vitale nel corpo è la causa della difficoltà a morire. Affinché il distacco possa avvenire correttamente, infatti, tale energia dovrebbe esaurirsi in armonia con l’esaurirsi delle funzioni biologiche. Ma un malanno, un incidente, una malattia, possono «inceppare» il meccanismo: il corpo è ormai prossimo alla morte, le attività fisiche sono ridotte al minimo, ma permane ancora troppa energia vitale che non è stata consumata. Lavorando in un certo modo sulle le tempie, sulla sovrapposizione dei due meridiani Triplice Riscaldatore e Stomaco e sul punto Taiyang 2 è perciò ipotizzabile che si possa provocare un doppi effetto: un’azione analgesica per alleviare le sofferenze e il completo richiamo dell’energia vitale da parte del meridiano Milza-Pancreas, che la dissipa bruciandola nel suo «fuoco». Questo, in corrispondenza dell’organo omonimo, è la vera e propria porta, quella che varchiamo nascendo e che riattraversiamo morendo. L’energia risucchiata alimenta il suo fuoco e apre i battenti. Così, in assenza di quell’energia che tiene legati l’anima e il corpo, il moribondo può finalmente passare oltre la porta. L’uscita dell’ultimo alito del Q’i dalla bocca, sempre correlata al meridiano Milza-Pancreas (è infatti la sua «Apertura»), era il segnale della «buona morte» dietro il quale forse si celavano le testimonianze di «soffocamento» con un cuscino.

In occidente, con l’avvento del cristianesimo, quella particolare energia della Terra che corrisponde all’organo e al meridiano Milza-Pancreas è stata personificata e occultata nella figura misteriosa della Maddalena. La sua identificazione con una meretrice o meglio con l’adultera dei vangeli, la traditrice, è spiegabile con la doppia natura del fuoco invisibile che brucia nella Milza: è portatore di vita (quando nasciamo, lo attraversiamo per discendere dallo spirito alla terra), quanto di morte (quando morendo ritorniamo dalla terra fisica al mondo dello spirito) ed è appunto «traditore» (può far del male) se non lo si sa usare correttamente.

Forse può essere ricondotta a questo fatto la diceria secondo cui, stando alle testimonianze, le acabbadore erano prostitute. Più spesso, però, le femine che svolgevano questo delicato compito erano le stesse levatrici di ogni paese: coloro che facevano nascere erano anche coloro che accompagnavano alla morte, in perfetta coerenza con la doppia funzione della Milza la quale è, per altro, uno dei due aspetti di Saturno, l’aspetto yin.

S’acabbadora, che impersonava il Saturno-yin, passivo e passato, impugnava il martello di Saturno-yang, il futuro e compiva dunque un’azione che li riunificava nel presente, consentendo al moribondo il passaggio che prima gli era precluso. Se questa ricostruzione è corretta, è assai verosimile che non si trattasse di una forma di «eutanasia» cioè atta a provocare in modo violento la morte, bensì di una tecnica che aveva il solo scopo di rimuovere gli ostacoli che impedivano al corpo di morire spontaneamente e all’anima di proseguire il suo corso.

Ma è indubbio che la distinzione fosse estremamente sottile e che un uso improprio di tale tecnica fosse evidentemente considerato pericoloso, al punto da rendere inevitabile una narrazione grottesca, folkloristica e lugubre dietro cui nasconderla per custodirla al sicuro.

Allo stesso tipo di necessità, sebbene in modo ancor più delicato e particolare, apparteneva di certo un’altra usanza arcaica, considerata tra le più longeve del cristianesimo, ma che ha radici molto più antiche: il répit o «ritorno effimero in vita dei bimbi nati-morti»16. Svolto anch’esso per lo più dalle levatrici, che ne conoscevano la pratica e i luoghi in cui poteva avvenire, viene descritto in ambito cattolico come un rituale di esposizione alla vergine o a certi santi affinché concedessero al mai-nato (impropriamente il nato-morto) di tornare brevemente in vita, per il tempo di un respiro, così da potergli impartire il Battesimo grazie al quale sfuggire al famigerato «limbus puerorum». La provvisoria sospensione della morte veniva annunciata da segni e manifestazioni visibili del corpo del bimbo, che prendeva a muoversi, arrossiva, perdeva liquidi ed esalava l’ultimo respiro. Nonostante l’avversione della Chiesa, questa usanza ebbe una diffusione enorme ed estremamente longeva in tutto l’occidente, esaurendosi solo nel XIX secolo.

Al centro del répit è chiaramente individuabile, rivolta ai bambini mai-nati, la stessa paura alla quale potevano rimediare le acabbadore. La preoccupazione delle madri e dei parenti infatti non era tanto che questi sfortunati fossero morti prima della nascita - un’eventualità purtroppo assai comune nelle epoche precedenti la nostra - quanto che non potessero morire nel migliore dei modi, rimanendo così in uno stato di sospensione e di tormento: non essere nati e quindi non poter davvero morire, impediva ai bimbi di essere rilanciati in una nuova vita, motivo per cui, anticamente, lungo il Nilo venivano portati al tempio della dea R(e)p(i)t, la signora delle molte vite e della rinascita eterna.

In Provenza, a Mougins, esiste ancora un Santuario del répit molto venerato (lo dimostra la quantità di tombe di infanti rinvenute), che è significativamente intitolato a Notre Dame de Vie, letteralmente «Nostra Signora della vita», non di una sola, ma di tutte le possibilità di vita.

E, del resto, nell’attuale Belgio, ad Avioth, dove c’é uno dei santuari dei ritorno effimero in vita più conosciuti e prolifici, ma anche nella regione circostante, i bambini mai-nati venivano chiamati aviots, dal Latino avivare (ridare la vita) e dal Francese raviver (ridare colore).

Poiché il termine répit comparve per la prima volta in Francia a Liesse, dove si venerava una «madonna nera» proveniente proprio dall’Egitto, è verosimile che quel rituale arcaico si sia perpetuato attraverso i secoli e le ere, assumendo il nome della divinità nilotica arcaica. Il significato di «répit» in lingua francese allude a una reiterazione, ad un nuovo tentativo che, evidentemente, non si riferisce allo stato di morte che viene sospeso e poi ripreso, ma a una nuova ripetizione della vita che i fanciulli non avevano avuto.

Ciò era possibile agendo in modo perfettamente speculare alle acabbadore, cioè eliminando gli ostacoli che avevano impedito la nascita. Anche in questo caso i meridiani coinvolti erano gli stessi: Triplice Riscaldatore, responsabile degli arrossamenti e del recupero di calore del corpo, che erano tra i segnali visibili di avvenuta «nascita» più frequenti; il meridiano Milza-Pancreas, responsabile dei sanguinamenti, del funzionamento del sistema circolatorio e di conseguenza della ripresa di tono muscolare, che venivano resi più evidenti praticando piccole incisioni sul corpicino; il meridiano Stomaco, responsabile delle evacuazioni di liquidi e sostanze corporali. Veniva inoltre posta teneramente davanti alla bocca dell’infante una piuma, per intercettarne il minimo alito, l’ultimo respiro, la fuoriuscita del Q’i dal corpo (la bocca è è infatti l’«Apertura» di Milza-Pancreas), che annunciava la «buona morte». A questo segnale, se non già prima, si procedeva in ambito cristiano al Battesimo. La «piuma» posta davanti alla bocca è probabilmente anche l’antichissimo retaggio egizio di quella con cui viene paragonato il cuore durante la «Pesatura delle anime», la Verità, Maat.

Il prodigio richiedeva diverse ore per compiersi, a volte giorni interi ed era accompagnato da specifiche litanie, tra le quali la più frequentemente recitata era la preghiera del Salve o Regina, in cui la Vergine viene definita «vita» e alla quale viene chiesto «mostraci dopo questo esilio Gesù», un potente riferimento all’esilio provocato dalla mancata nascita che poneva appunto il fanciullo in uno stato di sospensione.

È singolare che il prodigio del répit avvenisse non per intervento diretto attraverso un martello o un qualche strumento, bensì grazie all’azione di determinati luoghi, presso i quali lo sfortunato infante veniva esposto ai vati cui erano intitolati. Più spesso l’intercessore era la Vergine (meglio se nera o lattante) ma non mancano anche santi, da Saint Edme a Tommaso da Villanova, San Pantaleone, San Leonzio, Santa Rosalia, San Francesco di Sales e molti altri.

È probabile che il ricorso a un santo o alla Madonna dipendesse da una differenza nelle situazioni in cui il mai-nato poteva trovarsi. Ancora oggi si discute su quale sia il momento in cui l’anima penetri nel corpo tra il concepimento e il parto, che è considerato il limite ultimo. Ma si trascura il fatto che anche la discesa dell’anima non sia un attimo cristallizzato nel tempo, bensì un processo delicato che richiede tutti i nove mesi17. Se in un qualunque momento di questo periodo qualcosa non funziona, l’anima rimane inevitabilmente bloccata tra i mondi. Se riesce a «tornare indietro» (aborto) solitamente rimane accanto alla madre in attesa di un nuovo concepimento, per riprovare ad incorporarsi.

Ma se il processo si bloccava era necessario un intervento esterno per ripristinarlo. A volte era più «yang», di spinta (dall’altrove verso questo mondo), affidato ai «santi intercessori del répit»; altre volte era invece più adatto quello «yin», di «tiraggio», operato dalla Terra, la Grande Madre, personificata poi dalla Vergine. Dipendeva da quanta parte del cumulo egoico (dell’anima in divenire) si era incorporata e da quanta rimaneva ancora «dall’altra parte».

Ancora una volta è ben evidente l’azione di Saturno, nelle sue due polarizzazioni: Saturno yang personificato dai santi intercessori, che erano, con rare eccezioni, di sesso maschile; Saturno Yin celato nelle Vergini lattanti e nelle Madri Nere.

Rinascere al più presto in una nuova vita e proseguire nel ciclo delle esistenze è un’esigenza che l’uomo ha manifestato fin dai tempi più remoti. La conchiglia ne è la rappresentazione simbolica più antica. Per i Tuareg, che ne hanno fatto un ciondolo, l’ameruan, è anche la più preziosa. Le conchiglie venivano suonate in occasione dei riti di passaggio e durante le semine, in quanto segni propizi alla nascita, sia in senso spirituale che carnale, ma venivano anche collocate nelle tombe per accompagnare i defunti già nella preistoria. Così come la nascita «è resa possibile in virtù della stessa fonte inesauribile che sostiene la vita cosmica»18, allo stesso modo il defunto manifestava il mantenimento della sua unione con quella medesima forza che aveva alimentato la sua vita, in un eterno ciclo di ricorrenza.

NOTE:

1Per una trattazione esaustiva dell’argomento si rimanda a Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013.

2A onor del vero, pare che, in qualche resoconto di antichi sinodi diocesani, nei paragrafi relativi alle prefiche (le donne che accompagnavano con gemiti e lamenti i cortei funebri) esista qualche accenno alle acabbadore, che però non vengono mai indicate espressamente. Cfr. Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013 op. cit.

3Cfr. Vittorio Angius e Goffredo Casalis, Dizionario geografico storico statistico degli stati di S.M. il Re di Sardegna, vol. II, G. Maspero librajo e G. Marzorati tipografo, Torino, 1834-56.

4Cfr. Francesco Alziator, Il folklore sardo, La Zattera, Cagliari, 1957.

5Ibid.

6Cfr. Gino Cabiddu, Usi, costumi, riti, tradizioni popolari della Trexenta, Fratelli Fossataro, Sardinia, 1966.

7Cfr. Franco Fresi, Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità della Sardegna, Newton Compton, Roma, 1999.

8Cfr. Italo Bussa, L’accabadora immaginaria, Edizioni della Torre, Cagliari, 2015 e Chiara Dolce, La donna del capezzale: storia e antropologia dell'accabadura, Aquilegia, Desio, 2013.

9Cfr. Arnold Van Gennep, Les Rites de Passage. Étude Systématique des rites De la porte et du seuil, De l'hospitalité De l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement De la naissance, de l’enfance, de la puberté De l'initiation, de l'ordination, du couronnement Des fiançailles et du mariage Des funérailles, des saisons, etc., Librairie Stock, Paris, 1924.

10Cfr. Jean-Loïc, Lequellec, Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort, Bulletin de la Société préhistorique française, tome 93, n°3, Société préhistorique française, Nanterre, 1996, pp. 287-297.

11Cfr. A.-L. Harmois, Inventaire des grandes haches en pierre trouvées en France, L'Homme Préhistorique, 6-8, Librairie Universitaire J. Gamber, Paris, 1928, p. 113-171.

12Cfr. Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013 op. cit.

13Cfr. Jean-Loïc, Lequellec, Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort, Bulletin de la Société préhistorique française, tome 93, n°3, Société préhistorique française, Nanterre, 1996, pp. 287-297 op. cit.

14Ibid.

15Cfr. Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013 op. cit.

16Per una trattazione completa dell’argomento si vedano Francesco Teruggi e Fabio Casalini, Mai Vivi, Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015 e Fiorella Mattioli Carcano, Santuari à répit, Priuli&Verruca, Ivrea, 2009.

17Cfr. Livio J. Vinardi, Biopsicoenergetica I, Tecnipress, Lecce, 1986.

18Cfr. Mircea Eliade, Immagini e simboli, JacaBook, Milano, 1980, pp. 120-126.

BIBLIOGRAFIA

Angius, Vittorio e Casalis, Goffredo, Dizionario geografico storico statistico degli stati di S.M. il Re di Sardegna, vol. II, G. Maspero librajo e G. Marzorati tipografo, Torino, 1834-56

Alziator, Francesco, Il folklore sardo, La Zattera, Cagliari, 1957

Bussa, Italo, L’accabadora immaginaria, Edizioni della Torre, Cagliari 2015

Cabiddu, Gino, Usi, costumi, riti, tradizioni popolari della Trexenta, Fratelli Fossataro, Sardinia, 1966

Casalini, Fabio e Teruggi, Francesco, Mai Vivi, Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015

Dolce, Chiara, La donna del capezzale: storia e antropologia dell'accabadura, Aquilegia, Desio, 2013.

Eliade, Mircea, Immagini e simboli, JacaBook, Milano, 1980

Fresi, Franco, Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità della Sardegna, Newton Compton, Roma, 1999

Harmois, A.-L., Inventaire des grandes haches en pierre trouvées en France, L'Homme Préhistorique, 6-8, Librairie Universitaire J. Gamber, Paris, 1928

Le Rouzic, Zacharie, Carnac. Legendes - Traditions, Coutumes et Contes du Pays, Imprimerie La Foye & J. De Lamarzelle, Vannes, 1934

Lequellec, Jean-Loïc, Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort, Bulletin de la Société préhistorique française, tome 93, n°3, Société préhistorique française, Nanterre, 1996

Mattioli Carcano, Fiorella, Santuari à répit, Priuli&Verruca, Ivrea, 2009

Pala, Pier Giacomo, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013

Van Gennep, Arnold, Les Rites de Passage. Étude Systématique des rites De la porte et du seuil, De l'hospitalité De l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement De la naissance, de l’enfance, de la puberté De l'initiation, de l'ordination, du couronnement Des fiançailles et du mariage Des funérailles, des saisons, etc., Librairie Stock, Paris, 1924

Vinardi, Livio J., Biopsicoenergetica I, Tecnipress, Lecce, 1986

Trovi tutte le informazioni sul sito ufficiale https://ilfilodelcielo.blogspot.com

Iscriviti subito alla newsletter

per ricevere tutti gli aggiornamenti sul libro,

i contenuti speciali che verranno pubblicati

e l'invito alle presentazioni di "IL FILO DEL CIELO"

Cosa aspetti? Iscriviti!

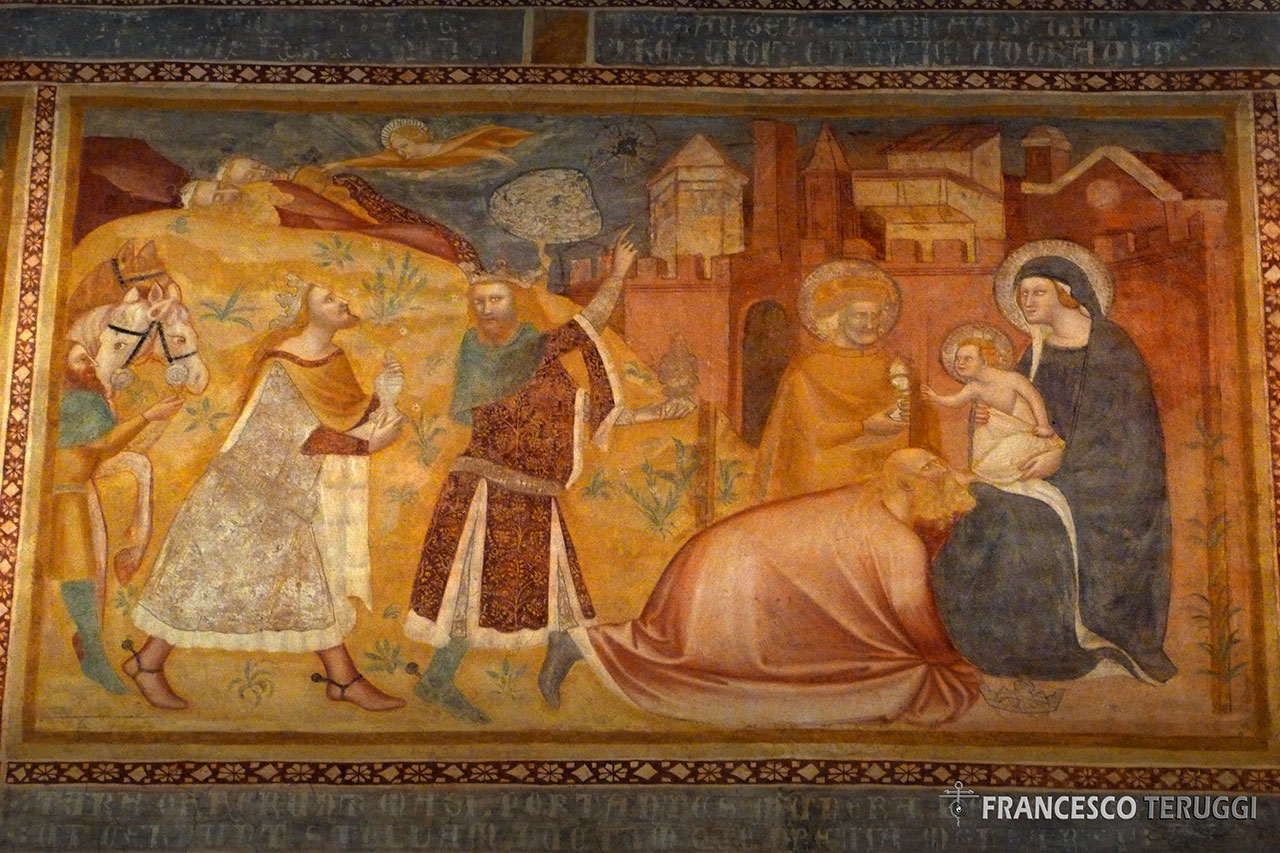

Teodora e i tre decani: il segreto celeste di Ravenna?

Il simbolo per eccellenza di Ravenna, che fu per tre volte capitale, è senz’altro l’Adorazione dei Magi, che compare in città almeno quattro volte: a Sant’Apollinare Nuovo la più celebre; a San Vitale sul sarcofago di Isacio (620-637 d. C.) e tra le vesti dell’imperatrice Teodora, nel mosaico a lei dedicato; a San Giovanni Battista su una capsella (reliquiario di marmo) dedicata ai Santi Quirico e Giulitta, della prima metà del V secolo (oggi è esposta al Museo Arcivescovile).

L’importanza di queste raffigurazioni per la cittadina ravennate è indubbia, ma non è fin in fondo chiaro perché essa fu scelta. Genericamente la si attribuisce alle simpatie monofisite dell’imperatrice Teodora, moglie di Giustiniano, sulla cui tunica i tre sacerdoti iranici compaiono e all’offerta dei “doni imperiali” compiuta all’indomani dell’elevazione di Ravenna a capitale dell’Impero Bizantino in occidente.

Inoltre non è facile stabilire quale delle immagini conservatesi possa essere eventualmente l’originale a cui le altre, sicuramente, si ispirano, essendo tutte precisamente modellate su uno stesso canone già ben consolidato.

Il mistero insomma rimane.

Forse una soluzione esiste, ma richiede di inoltrarsi in ambiti delicati e non sempre apprezzati dalla storiografia ufficiale. La vera natura dei Magi è il fulcro dal quale procedere. La tradizione è nota, i suoi risvolti e le sue inesattezze meno, a partire dalla “stella” che i tre avrebbero seguito. Essa infatti non compare nei testi più antichi che raccontano dei sapienti venuti da oriente a venerare il Bambinello. Il primo fra essi, il Vangelo di Marco, mette in bocca ad uno dei magi l’aver avvistato un certo “aester” in oriente in seguito al quale sarebbero partiti alla volta di Gerusalemme.

Gli apocrifi Protovangelo di Giacomo e il Vangelo Pseudo Matteo che da esso deriva, attribuiscono più precisamente alla venuta dei Magi il loro aver “consultato le stelle”. Sarà Origene, più tardi a consolidare definitivamente la tradizione della stella identificandola con una cometa.

Sembra che l’origine di questi Magi fosse iranica e che fossero esperti astrologi, ma notizie sulla loro reale esistenza non ce ne sono. Per uno di loro, Gaspare, è stata proposta, non senza qualche difficoltà, l’identificazione con il re indo-partico Gondophares il cui regno fiorì fra il 20 e il 46 d. C.

Nella tradizione copta etiope invece si ricorda Baldassarre, il re magio dalla pelle scura, identificandolo con l’imperatore Bazén, venerato come un santo presso il monastero di Debre Damo ad Axum.

Non c’è alcuna certezza neppure sul numero dei magi che visitarono il bambinello. Nei testi più antichi non vengono enumerati. La tradizione orientale indicava 12 magi, numero di natura astronomica e astrologica. Soltanto con quelli più tardi, la Caverna dei Tesori e la Storia della Vergine Maria, la loro quantità viene fissata a tre:

-

Baldassarre “Dio protegge la verità” portatore dell’incenso, abissino o di Nippur, 4°v

-

Gaspare “ispettore del tesoro”, portatore della mirra, persiano o di Meroa, 1°v

-

Melchiorre, “re della luce”, portatore dell’oro, ebraico o di Pa??, 7°v

E ancora, i tre adoratori sbalzati su una placca argentea del VIII sec. a. C. rinvenuta in Luristan, sacerdoti in adorazione del dio zoroastriano Zervan (Zurvan), il Tempo, sono stati riconosciuti come il possibile originale su cui furono modellati i Magi evangelici. Già Erodoto, del resto, riportava come il titolo di “magoi” fosse riservato proprio ai sacerdoti di Zarathustra.

Non possono certo sfuggire i continui riferimenti al cielo e alle simbologie zodiacali che emergono dal groviglio di tradizioni e leggende fiorite da sempre sulle figure di questi Re Magi. Che la chiave del mistero fosse nella stella, o meglio nelle stelle, forse l’aveva capito già Keplero, che nel XVII secolo aveva individuato un particolare fenomeno avvenuto nel 7 a. C. in grado di spiegare la cometa dei vangeli.

In quell’anno si era verificata una rara, se non rarissima, tripla congiunzione planetaria: ben tre pianeti, Marte, Giove e Saturno, si erano trovati ad una distanza angolare nel cielo così ridotta (meno di 5° di arco) da diventare indistinguibili e sembrare, insieme, un’unica, luminosissima stella nel cielo, formata da due pianeti quasi sovrapposti e uno nelle vicinanze, per tre volte nello stesso anno. I tre momenti furono il 29 maggio, il 01 ottobre e il 05 dicembre. Tutti e tre si svolsero in corrispondenza della costellazione zodiacale dei Pesci, al limite con quella dell’Ariete, quindi approssimativamente a oriente, proprio da dove si dice provenissero i Magi.

Le rappresentazioni, assai diffuse, del “Viaggio dei Magi” o della “Adorazione dei Magi” con due dei Magi affiancati o addirittura sovrapposti ed uno leggermente più discosto, potrebbero essere proprio una codifica di tali fenomeni astronomici e astrologici. Ne sono ottimi esempi quelli conservati nella Chiesa di San Biagio a S. Vito dei Normanni, la chiesa rupestre di Santa Cecilia a Monopoli o il bassorilievo del Sarcofago Albani, proveniente dalla Catacomba di S. Sebastiano a Roma, in cui uno dei Magi “osserva” gli altri due che sono in identica posizione.

Questa rara congiunzione, inoltre, era accaduta proprio in concomitanza con l’inizio di una nuova epoca precessionale, quella dei Pesci. Ma, questione ancor più sensazionale, i tre pianeti congiunti erano anche i reggitori e sovrani, i “decani” appunto, delle tre suddivisioni dell’epoca precessionale che si era appena conclusa, quella dell’Ariete.

Così Marte, Giove e Saturno - che erano appunto i tre “re” - nel momento più propizio, provenendo da direzioni diverse si erano “incontrati” proprio sopra Betlemme. La storia astronomica e astrologica corrisponde dunque magnificamente con quella tradizionale, svelando quella che potrebbe essere la vera natura dei Magi, personificazioni dei “decani” planetari.

Seguendo questi indizi astronomici a Ravenna, ci si imbatte in alcune coincidenze interessanti. La sua prima grande chiesa, San Martino in Ciel d’Oro (poi chiamata Sant’Apollinare Nuovo), fu fondata nel 505 sotto Teodorico, che aveva conquistato la città, già capitale del regno degli Eruli, facendone il centro dell’impero Ostrogoto. Non dovrebbe sorprendere che proprio nell’anno in cui fu gettata la prima pietra dell’edificio e precisamente il 23 luglio, si verificò una congiunzione tra Marte e Saturno (in Leone a 11°52 e 11°45 rispettivamente): non è infatti un mistero che nelle sette cristiane di matrice monofisita, come quella ariana, cui l’Imperatore apparteneva, i Magi rivestissero un ruolo molto importante.

Ma quando Giustiniano la riconquista e ne fa la città principale dell’Impero Bizantino in Occidente nel 539, i Magi ne diventano il vero e proprio simbolo, visibile quanto nascosto. La riaffermazione della religione cristiana a Ravenna passa per la costruzione della maestosa chiesa di San Vitale, i cui lavori iniziano tra il 526 e il 530 d. C. Il 9 febbraio del 527 si verifica di nuovo una congiunzione legata ai Magi, quella fra Marte e Giove (in Aquario, a 12°44 e 12°37 rispettivamente).

Mentre fervono i lavori, poi, si da inizio anche all’edificazione di Sant’Apollinare in Classe, la cui prima pietra viene posata fra il 532 e il 536 d. C. circa e di nuovo, proprio in questo periodo si verifica una congiunzione tra due dei tre pianeti “esterni” del Sistema Solare, Giove e Saturno, il 9 maggio del 531 d. C. (in Gemelli, a 21°46 e 21°00 rispettivamente).

Di fronte a coincidenze così particolari, non è difficile ipotizzare che i tre edifici siano stati progettati per essere ciascuno la rappresentazione di uno dei re Magi:

-

San Martino in Ciel d’Oro (S. Apollinare nuovo): Saturno (con Marte), Baldassarre, 1° decano

-

San Vitale, Marte (con Giove), Gaspare, 3° decano

-

Sant’Apollinare in Classe, Giove (con Saturno), Melchiorre, 2° decano

La soluzione finale dell’enigma si trova a San Vitale, presso l’altare maggiore dell’edificio. In alto sulla destra uno statuario Giustiniano occhieggia impassibile verso l’abside. Di fronte, in un mosaico quasi speculare, compare invece Teodora, con le sue ancelle. Sulla sua veste si intravvedono tra le pieghe i tre Re, ritratti con il peso spostato in avanti mentre offrono i loro doni.

Se si osserva bene, si può notare che anche Teodora mima con le braccia la medesima postura porgendo la “cesta” identica a quella dei magi che porta tra le mani.

I tre sapienti, dunque, stanno tra le pieghe della veste dell’imperatrice così come, più in grande, si nascondono, visibilissimi eppure evanescenti “tra le pieghe” di Ravenna. Nonostante l’imperatrice sia indicata con il suo nome scritto in lettere scure, essa si presenta quindi anche come la personificazione della città. Ma le figure mistiche dei tre Magi, sottendono un significato che va ben oltre: Ravenna/Teodora racchiude i magi nella sua veste, come se ne fosse l’unione e si manifesta quindi come la nuova Stella destinata ad accendersi sul mondo. Ravenna bizantina “viene da oriente”, rispetto all’Italia, come i Magi rispetto a Betlemme.

Annuncia un nuovo “avvento”: ciò che, nelle intenzioni, doveva nascere era un nuovo Impero Romano, di matrice bizantina, il cui inizio corrisponde alla riconquista nel 533 di Ravenna, che diventa sede di governo in Italia.

Rimarrà un sogno. La guerra di Giustiniano contro i Goti durerà fino al 553, ma appena dopo l’Imperatore dovrà fronteggiare i Longobardi. La morte sopraggiunta nel 565 gli impedirà definitivamente di realizzare il sogno di un Impero Romano Universale.

Dell’aspirazione di Giustiniano di essere capo anche spirituale di questo Nuovo Impero, riunendo in sé entrambi i poteri, fu certamente “ambasciatrice” Teodora, le cui mire si spingevano ben oltre. Aveva “sposato” le idee monofisite mentre si trovava ad Alessandria, ben prima di conoscere Giustiniano e covava il desiderio di una restaurazione cristiana nel segno di tale dottrina. Arrivò perfino a ordire una congiura nel 537 per deporre il papa Silverio e far eleggere al suo posto il suo protetto Vigilio, diventato come lei monofisita. Il nuovo papa però si sarebbe presto rivelato un traditore e avrebbe innescato la lunga disputa detta Dei Tre Capitoli. L’imperatrice non portò a termine il suo disegno. Morì di malattia nel 548.

Di tutta la vicenda rimane, silenziosa testimone la Ravenna bizantina con i suoi tre luoghi mistici. Tra le mura di uno di essi si nasconde ben in vista l’ultimo indizio. Se si guarda per benino fra i piedi dei maestosi Magi di Sant’Apollinare Nuovo dai berretti rubicondi, si noterà – più di uno se ne è accorto – che spuntano alcune piantine in fiore. Sono due piante di Stramonio (Stramonium Datura), una di Giusquiamo nero (Hyoscyamus Niger, meglio conosciuto nell’antichità come Apollinarix) e una di Ladano (Ledum Palustre, Rosmarino selvatico). Sono tutte erbe psicoattive, inebrianti, capaci di provocare visioni. Figurano tra gli ingredienti fondamentali delle “pozioni” che si bevevano durante le celebrazioni dei Misteri eleusini, orfici, bacchici, dionisiaci, ma anche del leggendario “unguento delle streghe”. E sono tradizionalmente legate, rispettivamente, proprio a Saturno, Giove e Marte.

RAVENNA E I TRE DECANI è disponibile anche su Academia.edu in formato PDF

BIBLIOGRAFIA

C. Zaehner, Zurvain A zoroastrian Dilemma, Oxford 1955

A. Rucker, Zwei nestorianische Hymnen über Magier, in «Oriens Christianus» N. S. 10-11 (1920-1921)

J. Bidez e F. Cumont, Les Mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d’après la tradition grecque, II (Les Textes), Paris 1938 (repr. 1973)

Alfredo Cattabiani, Florario: miti, leggende e simboli di fiori e piante, Mondadori, Milano, 1996

Marcello Mignozzi, Il Viaggio dei Magi: origine e fortuna di un motivo iconografico, Agiografia e Iconografia nelle aree della civiltà rupestre – Atti del V Convegno Internazionale sulla civiltà rupestre, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2013

L'ultima dimora degli enfants du répit

Quando un bambino mai-nato “tornava alla vita” per il tempo di un respiro in un santuario del répit e poteva ricevere l’agognato Battesimo, poteva finalmente essere sepolto “in terra consacrata”. Ma il dubbio verso questa antichissima quanto vituperata pratica, non proprio teologicamente limpida nell’ottica cristiana, spesso spingeva a cercare soluzioni particolari.

A Moustiers-Sainte-Marie o intorno a Notre Dame de Bettlerans (France-Comte) e a Notre Dame de Vie a Mougins così fu predisposto un cimitero apposito solo per quei fanciulli dall’enigmatico destino. Altre volte veniva allestita un’area dedicata nei cimiteri già esistenti, ove seppellire i corpicini in tombe individuali o in fosse collettive. In Valcamonica e non solo, questi spazi riservati avrebbero preso il nome di “Limbo”.

A Benoit-Vaux, addirittura, importante santuario mariano edificato su una sorgente miracolosa, le memorie di padre Gastellet riportano che un fanciullo battezzato dopo aver dato segni di ritorno in vita “fu interrato nella medesima cappella, ai piedi dell’altare della Concezione”.

Non sono usanze del tutto nuove, bensì permutate dalla tradizione: molti infatti sono i battisteri antichi sotto i pavimenti dei quali sono state ritrovate, occasionalmente e in numero limitato, sepolture di fanciulli, di infanti e di feti. In Italia settentrionale, tra la Lombardia e il Piemonte, si può citare ad esempio quello di San Filippo Neri a Busto Arsizio (VA), o quello di Settimo Vittone (TO) che, fra le tante inattese scoperte, insieme ad un antichissimo fonte battesimale sotto a quello attuale, ha restituito anche ossa certamente di bambini che qui vi furono sepolti.

Diversa, invece, era l’ultima destinazione degli sventurati che, nonostante l’esposizione ai piedi della Vergine o di uno dei santi “ausiliatori” del répit, non beneficiavano del prodigio e quindi non potevano ricevere il sacramento battesimale. Per loro, l’unica possibilità era quella di venir sistemati nella nuda terra “sotto la gronda” dei santuari, con la speranza che l’acqua piovana, divenuta lustrale per il contatto con il tetto dei santi luoghi, potesse in qualche modo donare ai bimbi mai-nati la liberazione dall’infausta condizione del limbus puerorum.

Con il procedere dei secoli e l’accanimento della Chiesa nei confronti della pratica, il répit fu alla fine sconfessato e proibito, così che tutti i bambini mai-nati furono destinati a non poter ricevere il battesimo e di conseguenza, ad una sepoltura al di fuori dei cimiteri, per la quale si rese necessario allestire ossari appositi, di solito proprio accanto ai battisteri.

Chapelle Sainte-Christine, Viserny

A spiegare incidentalmente come possa essersi verificato questo delicato passaggio è il noto studioso francese del fenomeno, Jacques Gélis il quale, in un suo articolo del 1981 cita il caso della Chapelle Sainte-Christine di Viserny, non lontano da Semur-en-Auxois (Borgogna/Franca-Contea). In questo edificio sacro esiste ancora, di fianco al fonte battesimale, un’apertura sul pavimento attraverso cui si accede ad un profondo “pozzo” approssimativamente quadrato, di 1,5 metri per 1,5 metri, in cui venivano adagiati gli infanti che avevano potuto beneficiare del répit e che erano stati battezzati nell’adiacente fonte.

Insieme ai resti sono state trovate alcune monete - un “doppio” di Enrico VI e un “gettone” di Luigi XIV - retaggio di antiche superstizioni, si dice. Fin dall’antica Grecia ma anche in Palestina l’uso di accompagnare i morti con monete è assai diffuso. Richiama alla memoria il “caron dimonio” dantesco e l’obolo che le anime gli versano, secondo il sommo poeta, per farsi traghettare al di là del fiume Stige.

È un’ulteriore prova e dimostrazione che gli infanti sepolti nel “pozzo”, con il répit, erano stati liberati dalla condanna al limbo e potevano quindi entrare nell’aldilà. Il “limbus puerorum” nella Divina Commedia si trova infatti appena oltre l’ingresso all’Inferno e ben prima della riva del fiume. Che necessità avrebbero avuto, dunque, quelle anime di portare con sé l’obolo, se non potevano andare oltre il temuto limbo?

Con il passare del tempo, la pratica si sarebbe stemperata, riducendosi ad una semplice sepoltura - senza riti e senza preghiere, se non una veloce benedizione - in quelle buie fosse, forse con la speranza che i fanciulli già passati oltre avrebbero portato con sé anche le anime dei nuovi corpicini messi a giacere di fianco a loro.

Ma di questo non abbiamo alcuna traccia documentale. Le minacce e le scomuniche della Chiesa richiedevano assoluto silenzio e discrezione.

Un caso interessante e misconosciuto è quello di Luzzogno in Valstrona (Piemonte Settentrionale) dove è ancora ottimamente conservato l’ossario dei bambini mai-nati, all’esterno della parrocchiale, proprio accanto alla cappella-battistero (l’attuale battistero si trova all’interno della chiesa). La tradizione locale conserva ancora il ricordo di ciò che vi accadeva, ultima rimanenza del répit, che in paese senza dubbio si era celebrato, in precedenza, al santuario della Colletta.

Costruita a partire dal 1711, la “fossa dei bambini” sorge sul lato settentrionale della chiesa parrocchiale e per la precisione a nord-ovest, la direzione dell'oltretomba già secondo gli aruspici Etruschi e poi Romani e condivide il tetto di copertura con la cappella adiacente, più piccola, non un vero e proprio battistero, ma un ambiente che ne simula in qualche modo lo scopo.

Una botola (oggi murata) nel pavimento dell'ossario permetteva di calare i corpicini fino a deporli sullo scivolo che li avrebbe portati nella loro dimora eterna, un vano spostato sotto la cappella piccola e forse un poco oltre.

I teschi con tibie incrociate e nastro colorato ad avvolgerli, ai lati della cancellata dell'ossario, annunciano la nascita e insieme la morte dei piccoli. L'elaborato motivo della cancellata stessa mostra la vita nel suo continuo divenire, con filari e foglie che si avvolgono e svolgono nell'infinito perpetuarsi dell'esistenza. L'efficace dipinto al di sopra è un monito e insieme un atto di fede e di speranza grandiosa. L'episodio crudamente rappresentato è tratto dalla Bibbia e precisamente dal Libro di Ezechiele.

L'infante, calato all'interno dell'Ossario, avrebbe certamente meritato la misericordia divina. Al termine dello scivolo, consegnato al riposo eterno, avrebbe avuto sopra di lui il cielo della “nuova terra”. Gli angeli, i tre sopra l'ingresso della cappella piccola, con le tuniche dei colori della terra, del cielo e della vita in mezzo a loro, avrebbero preso le piccole anime risollevandole dalla polvere e le avrebbero portate in paradiso.

BIBLIOGRAFIA

Jacques Gélis , De la mort à la vie: Les « sanctuaires à répit », in Ethnologie française nouvelle serie, T. 11, No. 3, Cultes officiels et pratiques populaires (juillet-septembre 1981), pp. 211-224, Presses Universitaires de France, Paris, 1981

F. Casalini e F. Teruggi, Mai Vivi Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015

I massi coppellati del ritorno alla vita

Le risposte, affermative o meno, a certe intuizioni, arrivano spesso inaspettate, proprio quando non le si cerca. Altre volte, invece, si manifestano perché ardentemente volute e cercate.

La commenda giovannita di L’Argentière-La-Bessée, nell’Alta Provenza francese, è un sito di notevole interesse storico e culturale, ma anche una vera “capsula del tempo” in cui sono rimaste cristallizzate usanze antiche, mirabilmente conservate insieme alle sovrapposizioni dei secoli successivi.

Esiste un progetto di recupero della piccola area, elaborato all’indomani delle campagne di scavo effettuate fra il 1996 e il 2005, ma la burocrazia, gli interessi e la scarsa attenzione, mascherati da croniche e provvidenziali “mancanze di fondi”, non ne hanno ancora - e chissà per quanto - consentita la realizzazione. Così le piccole grandi meraviglie di questo luogo misterioso languono, nell’attesa di tornare alla luce.

La visita degli interni della cappella-oratorio di Saint Jean è tutt’ora interdetta per motivi di sicurezza. Ma la curiosità e la perseveranza, unite ad un rocambolesco giro di telefonate, email e messaggi, ci ha infine schiuso quelle porte, rimaste a lungo chiuse.

L’oratorio in pietra dai riflessi dorati sorge su uno sperone roccioso che, secoli addietro, dominava la Durance, che vi scorreva sotto. Oggi l’alveo del fiume scorre molto più distante.

La commenda risale almeno al 1208 e la nuova chiesa fu costruita dove già sorgeva un qualche altro edificio, forse una piccola cappella, le cui prime tracce risalirebbero al X-XI secolo.

Sulla parte alta della roccia e sul versante verso il fiume, con evidenti risvolti simbolici che richiamano la sacralità della Durance e delle sue acque, furono ricavate diverse tombe rupestri, più volte riutilizzate in epoche diverse.

In prossimità di due di queste sono ancora visibili piccole coppelle, interpretate come “segnali” della presenza di una tomba senza, tuttavia, che si possa stabilire se le fosse siano state ricavate vicino alle coppelle oppure il contrario.

La presenza di sepolture di fanciulli, almeno 28, inseriti nelle fosse già esistenti o deposti nella nuda terra in prossimità del muro della cappella oppure ai piedi della roccia, inoltre, ha destato non poco stupore, facendo concludere che il luogo possa essere stato un santuario del “ritorno effimero alla vita” o répit.

La struttura più interessante è però la roccia stessa, in cui è stata intagliata, da tempo immemore, una scala che pare fermarsi in prossimità del muro esterno dell’abside. La gradinata è all’origine del curioso toponimo “Gradis Karuli” o “De Gradibus Karoli”, di ignota origine e che richiama non certo Carlo Magno, come si cerca di sostenere, quanto una divinità ancestrale locale, Carrus, personificazione della montagna e quindi della roccia stessa.

È stata interpretata dagli archeologi come un “percorso”, la rimanenza di una via pellegrina che, scavalcando lo sperone, si inoltrava poi nella cittadella fortificata. Anche il rinvenimento di una pavimentazione in ciottoli, che occupa quasi tutta l’area dell’edificio, sembra corroborare l’ipotesi e giustificare in tal modo la scelta del luogo per edificarvi la cappella.

Ma le risultanze degli scavi e la possibilità di vedere con i nostri occhi l’interno dell’edificio, hanno svelato molti altri dettagli, registrati e opportunamente non spiegati, che raccontano una storia ben diversa.

La “scala”, infatti, prosegue al di sotto dell’abside, fermandosi in corrispondenza del punto in cui fu innalzato l’altare. L’edificazione non mirò a distruggere la “scala”, bensì a inglobarne con molta attenzione la parte terminale. Si chiarisce così la necessità di far intervenire le “maestranze lombarde”, la fraternità italiana dei “costruttori di cattedrali”, i Comacini, che provvidero all’opera, altrimenti non particolarmente difficoltosa. Nessun altro, all’infuori di quegli abili architetti, scultori, scalpellini, carpentieri, muratori, sarebbe stato in grado di realizzare una tanto mirabile sovrapposizione.

Grazie al loro intervento e alla scelta di riempire lo spazio absidale fino al nuovo piano di calpestio con strati di materiali diversi appositamente collocati, tutto si è perfettamente conservato. La “scala” procede con andamento leggermente curvo ed è composta di undici gradini, più uno spazio sommitale, per un totale di 12 piani sovrapposti, quantità che ha un valore simbolico, astroenergetico e numerologico non trascurabile e certamente voluto.

Appoggiandosi parzialmente al piano sommitale, i costruttori realizzarono una piattaforma rettangolare rialzata, ottenuta giustapponendo frammenti di un elegante sarcofago di chiara origine gallo-romana, su cui elevare l’altare. Ciò testimonia una frequentazione molto antica del luogo e la sua evidente sacralità.

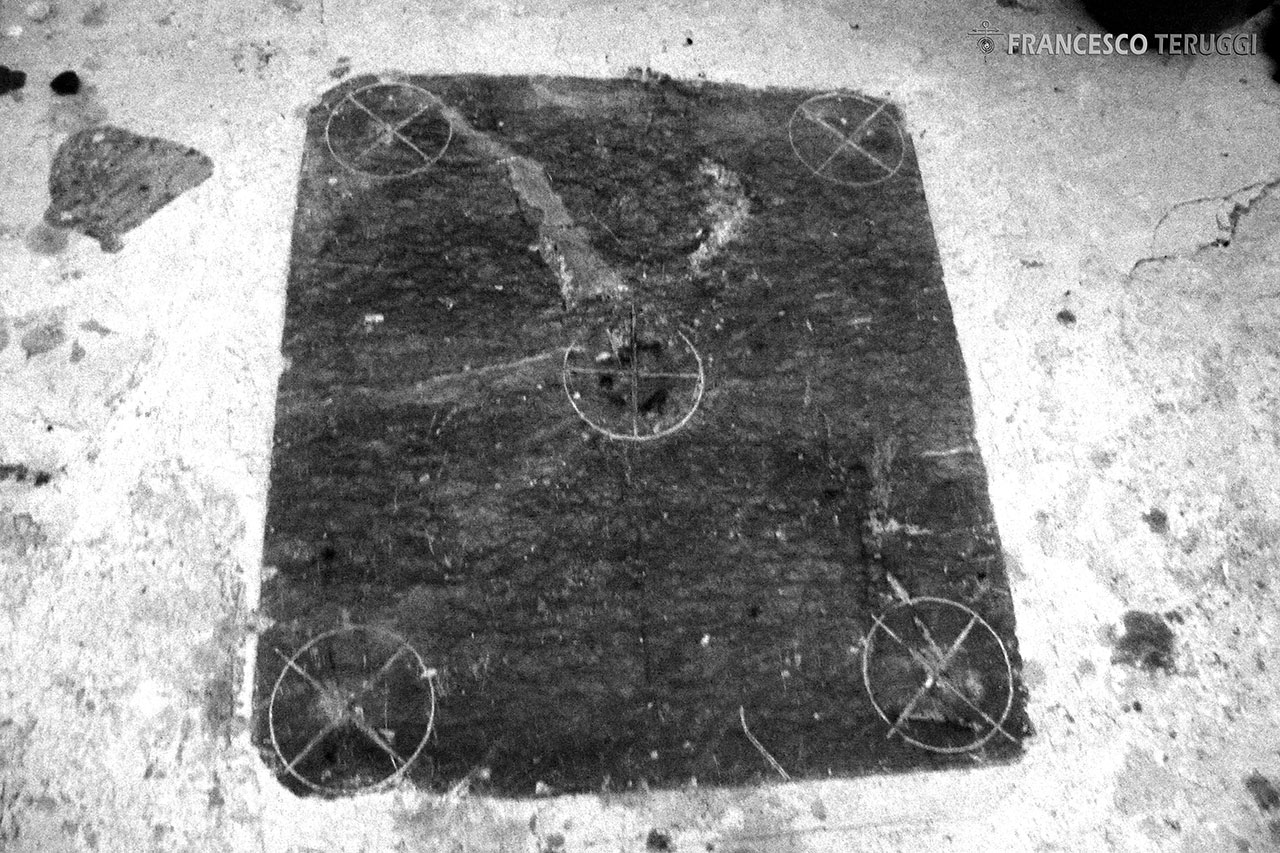

È però la parte dello spazio sommitale in cui culmina la “scala”, leggermente decentrata rispetto alla chiesa (al centro c’é infatti l’altare), a riservare la sorpresa più grande. Qui infatti è stata ricavata una coppella di discrete dimensioni e profondità, rimaneggiata successivamente fino ad assumere una forma grossolanamente e approssimativamente rettangolare. Essa è ben più antica e diversa da quella, recente e ben squadrata, rinvenuta all’esterno della chiesa e che fu utilizzata per innalzare una croce rituale in legno, a contrassegnare il cimitero.

I pochi studi e i quaderni di scavo si limitano, di nuovo, a registrarne la presenza evitando di indagarne lo scopo. C’é tuttavia un piccolo dettaglio che indica come proprio questo fosse il punto più importante e quello cui era rivolta ogni devozione.

In cima alla parte visibile della “scala”, sul muro esterno dell’abside, sono state infatti incise, chissà quanto tempo fa e da chissà quali mani, tre croci. Due sono più incerte e frettolose, ma la terza, quella più grande e più profonda, forse la più antica, è posizionata proprio nella direzione della coppella nascosta, anziché dell’altare, come ci si potrebbe aspettare.

Evidentemente qualcuno, dopo la costruzione dell’oratorio, ancora conosceva precisamente l’esistenza e la collocazione della coppella, che segna il punto più forte della roccia e ha voluto segnalarla, affinché non fosse dimenticata.

I “gradini di Karolus/Carrus” non erano quindi “una strada”, bensì un “percorso rituale”, verso la cima della roccia e l’intero sperone era un grande altare, una “pietra santa” - da cui il nome di uno dei due ospitali del luogo - presso cui celebrare l’ “eterno ritorno”, la buona morte, grazie alla quale essere proiettati in una nuova vita.

La rugiada e la pioggia che si raccoglievano nella coppella, diventando acqua lustrale, erano il mezzo consacrato grazie al quale essere “liberati” dalle catene del destino mortale, sia per gli adulti che, a maggior ragione, per i bambini mai-nati. L’uso dell’acqua quale mezzo per far emettere il “soffio” vitale a quegli sventurati fanciulli è ben documentato, ad esempio a Saint Martin de Belleville, in Savoia, dove venivano immersi in una vasca. La presenza delle tombe di tre infanti - le più antiche - proprio in fondo alla “scala”, conferma che il répit si svolgesse qui anziché all’interno della chiesa. Se la loro scarsa quantità è dovuta all’efficacia del culto, si spiegano anche le altre 25 sepolture, più recenti e molto più numerose in una collocazione diversa: il rito forse non funzionava più perché la coppella non era più accessibile. Perciò, come accadde in moltissimi altri santuari del “ritorno effimero alla vita” l’ultima speranza, seppellendoli “sotto gronda”, veniva riposta nell’acqua piovana che, sacralizzata dal contatto con il tetto del luogo sacro, avrebbe forse potuto, in qualche modo, salvarli.

Così, inaspettatamente, si è sollevato un velo disteso dalla storia e dagli uomini, svelando fugacemente uno degli scopi per cui su certi massi venivano incise coppelle.

BIBLIOGRAFIA

Emile Thevenot, Divinités et Sanctuaires de la Gaulle, Fayard, Paris, 1968

P. Guillaume (abbé), Notice historique sur l’Argentière, in Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes, 1883

J. Roman, Monographie du mandement de l’Argentière, Paris, Picard, 1883

S. Tzortzis e I. Séguy, Pratiques funéraires en lien avec les décès des nouveau nés. À propos d'un cas dauphinois durant l'Époque moderne: la chapelle Saint-Jean à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), in Socio-anthropologie, n° 22, 2008

G. Giordanengo, L'Église de L'Argentière, in Congrès archéologique de France, 130e session, 1972, Dauphiné, Paris, 1974

F. Casalini e F. Teruggi, Mai Vivi Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015

Il mistero di Theopoli, la città perduta delle alpi provenzali

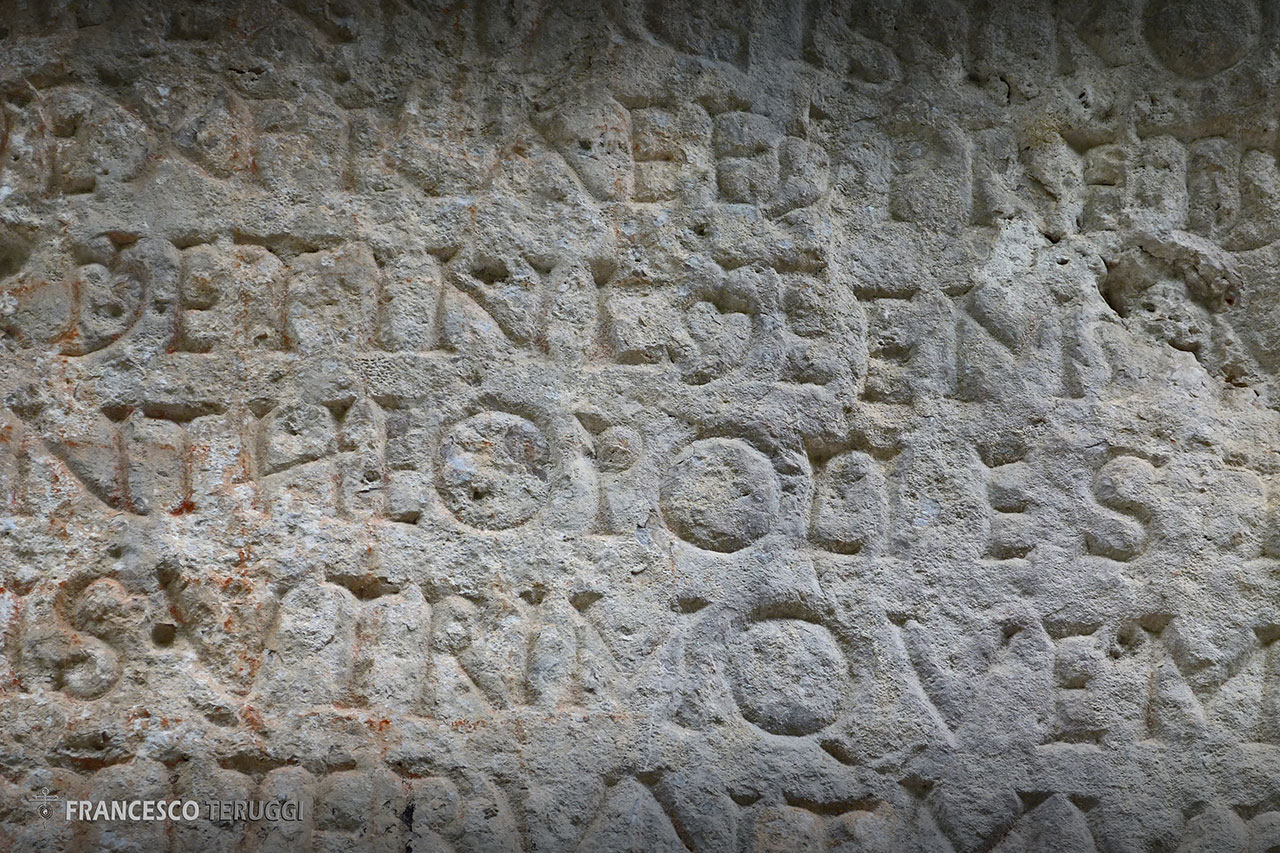

Sul versante alpino francese sud-occidentale, bagnato dalle placide acque della Durance, c’è ancora un enigma che resiste al tempo e agli uomini. In una stretta valle, una “pietra scritta” di epoca gallo-romana, incisa in un enorme masso che domina il corso tortuoso del torrente Riou, è l’unica testimonianza certa dell’esistenza di un “locus” leggendario chiamato Theopoli, scomparso dalla memoria e mai più ritrovato.

Il testo celebra l’impresa del prefetto gallo-romano Claudius Postumus Dardanus, che, fra il IV e il V sec., fece aprire, tagliandola nella viva roccia, la nuova e più agevole strada per raggiungere l’odierna piana di Saint Geniez, prima accessibile soltanto risalendo il difficile e assai più lungo percorso attraverso la valle di Vançon. Composta in parole semplici, l’iscrizione non ha ancora svelato tutti i suoi segreti, primo fra tutti l’assenza di riferimenti cronologici, inusuale soprattutto in epoca romana. Diciassette foglie di edera, pianta sacra a Dioniso come la vite, intervallano la scrittura e la valenza anche funeraria di questo rampicante potrebbe suggerire che sia stata incisa dopo la morte del potente condottiero, in suo onore e memoria.

Nascondono, come un codice, in bella vista un messaggio comprensibile solo ai meritevoli.

Dardanus è un personaggio storico conosciuto e misterioso insieme. Prefetto di tutte le Gallie, immenso territorio che comprendeva anche la Spagna e la Bretagna, era stato inviato in Provenza dall’Africa per contrastare la calata dei Vandali e poi dei Visigoti.

Di origini modeste - aveva cominciato la propria carriera come “advocatus” - portava il nome del mitico tiranno di Troia, figlio di Zeus e della regione di Dardania, raramente in uso e soltanto in Africa e in area ellenica. Nella “pietra scritta” viene poi celebrato come “vir inlustris” e la moglie Nevia Galla, nella stessa iscrizione, come “clarissima et inlustre”, titoli che indicano l’appartenenza di entrambi all’aristocrazia senatoriale più potente della loro epoca.

Forse tra le due campagne prefetturali di cui fu investito (401/404 d.C. o 406/407 d.C e 412/413 d.C.), Dardanus, nonostante avesse eletto Arles a capitale dei propri domini, decise di riparare con 40.000 soldati e legionari sul remoto pianoro sorvegliato dal picco di Dromon, cinquecento metri più in alto della valle della Durance e qui, dopo aver costruito strade e mura turrite, si sarebbe insediato.

A questo punto comincia il mistero di Theopoli.

Si pensa che il condottiero avesse scelto quel luogo, così appartato, strategico (qui si “riunivano” molte strade di valico delle Alpi e di discesa verso il mare) e facilmente difendibile, in seguito alla conversione al Cristianesimo, che ben conosceva poiché era grande amico di Sant’Agostino e interlocutore privilegiato di San Girolamo, con i quali avrebbe intrattenuto per tutta la vita fitte relazioni anche epistolari: soltanto due preziose lettere si sono conservate, quella del 417 scritta dal santo di Ippona e quella del 414 del santo di Stridone, entrambe a lui indirizzate.